精神疾病与公共卫生体系

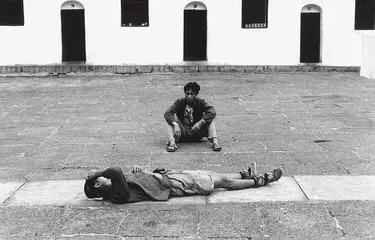

作者:李伟 ( 四川某精神病院内的患者(摄于1990年) )

( 四川某精神病院内的患者(摄于1990年) )

<p "="">精神疾病的社会困境

三联生活周刊:最近社会上出现了一些精神疾病患者危及社会安全的案件,在医学上是如何定义精神疾病的?

刘津:精神疾病(mental illness),又称精神障碍(mental disorder)。是指人的精神活动出现异常,也就是大脑的功能发生异常所造成的疾病。人类的精神状态是一个连续的谱系,这个连续谱上产生的异常达到一定程度,我们会诊断为精神异常。精神疾病的诊断,要严格依据疾病分类标准,而不是按照自己的判断和解释。重性精神疾病只有精神科的执业医师才能诊断。

目前精神类疾病的分类有近400种。包括重性精神疾病、发育性精神障碍、器质病变所引发的精神疾病以及如强迫、焦虑等神经症等等。

三联生活周刊:对于社会公共安全产生影响的是哪一类精神疾病?

( 刘津 )

( 刘津 )

刘津:引发社会安全问题的,主要以重性精神疾病为主。重性精神疾病是指以精神分裂症为代表的,临床表现有幻觉、妄想、严重思维障碍、行为紊乱等精神病性症状,且患者社会生活能力严重受损。主要包括精神分裂症、分裂情感性精神障碍、偏执性精神病、双相障碍等。

三联生活周刊:它的致病原因现在清楚么?

刘津:几乎所有精神障碍、疾病的病因都不是很清楚,它是由多个相互作用的生物、心理和社会因素决定的。可能会有遗传原因,也会有环境的因素,个性原因,是遗传与社会因素交互起作用而产生的结果。如果家中有人患精神障碍或精神疾病,只能说家族成员具有易感性,而不是必定得病。

三联生活周刊:从临床角度,暴力倾向是否是重性精神疾病的主要特征?

刘津:他们并不比正常人群有高很多的暴力行为,但如果我们不关注他们,不将他们纳入到防治体系中,就可能会发生恐怖事件。

三联生活周刊:从患者角度,重性精神疾病的医疗负担是否也成为一个比较大的社会难题?

刘津:重性精神病人的医疗负担非常重。病人本身已经丧失劳动能力,而且必须家中有一个人负责看护。这就意味着,如果一人生病,一家中至少丧失两个劳动力。而且病人要长期吃药,病情急性发作,还要住院治疗。因病致贫、因病返贫的情况非常普遍。

按照《中国精神卫生工作规划(2002~2010年)》的统计,我国目前严重精神疾病患者约有1600万人,还有约600万癫痫患者。神经精神疾病在我国疾病总负担中排名首位,约占疾病总负担的20%。此外,受到情绪障碍和行为问题困扰的17岁以下儿童和青少年约有3000万人。

按照世界卫生组织2004年统计:中国10种精神疾病(包括单相抑郁障碍、双相障碍、精神分裂症、酒精使用障碍、阿尔茨海默病和其他痴呆、药物使用障碍、创伤后应激障碍、强迫症、惊恐障碍、原发性失眠)的总经济负担,相当于GDP损失2.68万亿人民币,其中精神分裂症和双相障碍的经济损失为5320亿人民币。

三联生活周刊:相对这么大数目的精神病患者阵营,我国目前的医疗资源是否能够匹配?

刘津:我们国家精神病方面目前的卫生资源与世界平均水平比有很大的差距,中国精神科医生2008年只有18015名,注册护士29250名人。

按照世界卫生组织2004年的统计数据,我国精神科执业(助理)医师,每10万人口为1.24名,而世界平均是4.15名;我国精神科注册护士,每10万人口为1.91名,世界平均是12.97名;我国精神科床位数,每1万人口1.0张,世界平均为4.36张。

从“686项目”到公共卫生服务

三联生活周刊:在医疗资源紧张的情况下,国家如何对精神疾病进行干预,重点是什么?

刘津:由于资源非常紧张,我国对于精神疾病的防治重点还是在重性精神疾病,就是针对1%的成年人口,逐步开展很多工作。

1998年我国部委调整后,精神卫生工作从由卫生部医政司负责改由疾病预防控制司负责,精神卫生开始走向公共卫生领域。2002年,卫生部、民政部、公安部和中国残疾人联合会共同发布了《中国精神卫生工作规划(2002~2010年)》,制订了明确的工作目标。确定了2010年之前的4个重点干预人群为儿童青少年、妇女、老年和受灾人群,重点控制的4个疾病为精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍及阿尔茨海默病。

2004年,“重性精神疾病管理治疗项目”列入中央补助地方卫生经费项目,这是当年唯一的非传染病预防控制项目,获得了中央686万元的经费,所以以后简称为“686项目”。这个项目至今已经实施6年,为精神卫生政策的陆续出台提供了宝贵经验。

三联生活周刊:这个项目能够为重性精神疾病患者提供哪些服务?

刘津:我们在30个省的113个市(州)对4种重性精神疾病提供公共卫生服务,包括精神分裂症、分裂情感性精神障碍、偏执型精神病和双相障碍等,总共覆盖1亿多人口。

我们通过居委会、残联等渠道,在社区中寻找到相应病人,为他们建立病历档案,依据不同的病情状况进行分级随访。医生会指导家人对患者进行护理和用药。选择其中病情稳定,具有康复条件的患者约10%,制订个体化的治疗计划与康复方案,逐步帮助他们恢复功能。

对于吃不起药的贫困病人,免费提供药品和治疗,并免费提供每年4次的实验室检查,检测血象、心电图等。病人如需要住院,还可以得到2000元的住院补助。

如果发现将病人“关锁”的情况,就要把病人解救出来。这些病人往往身上带有外伤,需要住院治疗。如果在立项区域内,出现了由重性精神病人所引起的突发卫生公共事件,就要出动应急处置队。中断患者的破坏行为,控制住病人,实行治疗。

这就构成了一个联动体系,形成社区医院一体化模式,需要时可以对患者实施双向转诊。

三联生活周刊:我国的“医药体制改革方案”在去年逐步清晰,精神病防治是否已经纳入公共卫生的普惠政策之中?

刘津:2005年起,我国政府建立了部门间精神卫生协调制度,组成了由17个部委参加的“部际联席会议制度”,每年至少举行一次会议。目前各省也在逐渐建立这样的工作体系。

去年3月,万众瞩目的《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009~2011年)》由国务院印发。7月,卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会发布了《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》,在它的附件《国家基本公共卫生服务项目》中明确了由政府承担的9大类21小项公共卫生服务,第九类就是“重性精神疾病管理”。这是建国以来,第一次把重性精神疾病纳入公共卫生政策。它的服务框架与内容与“686项目”基本一致。找到病人,建档立卡,按期随访,加强宣传,鼓励和帮助病人进行生活功能的康复训练,参与社会活动。

三联生活周刊:“重性精神疾病管理”在全国范围内展开有哪些困难?

刘津:要搭建了从社区到医院的防治体系,需要培训大量的专业工作人员。卫生经费也非常紧张。“686项目”开展了6年,总共费用只有1.5亿元左右。医疗机构承担了医务人员的费用,医院为此背负了大量的社会成本。这种模式不可能长期维持。

去年“重性精神疾病管理”成为“国家基本公共卫生服务项目”后,费用由国家财政拨付。2009年,每个公民的公共卫生服务经费为15元,囊括了9个方面的工作,如何支配使用由各省决定。能够用到“重性精神疾病管理”上的费用实际上是很少的。

三联生活周刊:在公共卫生体系中,精神病防治是在社区而不是在精神病院,这种考虑的原因是什么?

刘津:归根结底,我们治的是人,而不仅是病。精神病院只是一个控制急性期症状的机构,而不是养老院,我们不希望把病人关在那里。如果他们脱离了家务和工作,亲情也就淡漠了,逐渐丧失了人际交往能力。我们应该尽最大努力让他们过正常人的生活。

精神病防治,在某些国家采取长期住院的模式。在其文化背景下,患者和家庭有很强的病耻感,甚至认为精神病人就是家族的耻辱,于是便把病人放逐到精神病院。我认为这是不人道的行为,这和坐牢有什么区别呢?他们又不是犯人,只是丧失了自我控制的能力。

我们看到一个很有意思的现象,农村重性精神病人的功能比城市病人要好。因为农村地方大,人与人的交往比较频繁,空间约束性小。而在城市中,大家住楼房,有了病后就把病人关起来,容易导致残疾。更积极的治疗则是社会治疗,让他们回归社会。

除了控制急性期症状外,医院还可以提供日间服务,就像托儿所一样,帮助病人做锻炼做手工,学习洗衣做饭、人际交往的技能,学会自己服药,尽量保持患者作为正常人的生活。

三联生活周刊:如果费用更充足的话,你希望投入到哪一类精神疾病防治中?

刘津:如果公共卫生经费再多一些,应该把抑郁症管起来。抑郁症是一种非常影响生产力的疾病,严重降低劳动效率,给个人造成极大的痛苦,让人产生强烈的消极和被动情绪。在国际上,职场抑郁症也是非常受关注的问题。全国目前估计3%~4%的成年人达到了抑郁症的标准,而在北京市的调查中,这个比例更是高达6.8%。

我们正在与世界卫生组织合作一个关于抑郁症的项目,选择一家东莞的工厂进行调研,并对员工开展心理健康教育和治疗。这项工作的成本并不高,我们设计好一个方法后,本地疾控人员就可以实施完成,并推广复制下去。

未成年人的心理危机

三联生活周刊:我们注意到,精神疾病的防治重点是在成人世界中。那么你所了解的未成年人精神健康状况是怎样的?

刘津:儿童青少年的重性精神疾病发病少,主要以发育障碍、行为障碍为主。但是到了初、高中阶段,情绪障碍的情况就比较多了。

我们在门诊中看到,初、高中生的焦虑、抑郁问题快速增长,厌学情绪明显增加。这些孩子不喜欢学习,觉得读书就像坐牢,不知道为谁学习。他们无法与家长沟通,处于青春期,认为自己是大人,不愿接受管制,但自己又解决不了问题。

这些孩子的焦虑、抑郁的情绪障碍已经严重影响了生存,为了逃避学习,有的孩子甚至走着去学校而不是坐车,站在学校门口徘徊,就是进不去。

我问这些孩子,想要过怎样的生活,人生的目标是什么?一个15岁、身高1.8米多的男孩,在我面前号啕大哭,说很久没有想过这个问题,很久不知道自己要的是什么。除了被教育与别人竞争之外,就不知道为什么活着。

虽然没有流行病学调查,但未成年人的焦虑、抑郁状况上升趋势明显。从门诊数量和严重程度来看,现在必须采取措施,不能再忽视了。

三联生活周刊:对未成年人来说,焦虑抑郁的情绪障碍会产生怎样的后果?

刘津:我现在担心的是,在焦虑、抑郁状态下,他们选择逃避现实。逃避有很多种渠道。比如网络成瘾,他们可以日夜泡在网上,家长对孩子完全失控。家长一旦教育孩子,孩子就会爆发。甚至有平时特别乖的孩子,会拿斧子把桌子砍翻。这时家长不能再逼孩子了,否则就要出人命。

他们可能会倒向“物质滥用”,比如酗酒,甚至吸毒;现在有些孩子还依赖有机溶剂,比如稀料,闻过后产生愉快的感觉。有的孩子发展为重度抑郁症,甚至会自杀。

这种情况的可怕之处在于,他们通过沉迷或依赖于其他物质逃避现实,从中找到了慰藉。在未成年人中,出现重度情绪障碍,是一个非常大的问题。很多孩子不学习了,他们丧失了这个人生阶段的功能,今后如何谋生,如何养家糊口、成家立业?这会导致未来一系列的社会问题。

三联生活周刊:会发展为对社会的暴力行为么?

刘津:不久前有个漂亮的14岁女孩在姥姥的陪伴下看门诊。她父母离异了,特别难过,学习压力也很大。这种情况下,她感到非常愤怒,认为这个世界都在亏欠她。一个每天一起上下学的女伴突然不理她了,这让她很痛苦,觉得天都要塌下来了。我问她,你们是好朋友么?她说不是,但除此之外她再没有朋友了。我问她如何解决这些问题,美丽如天使的脸上却是一脸决绝,她说要做个杀手,把觉得讨厌的人,“伤害”她的人都杀掉。这是发自内心的想法,个人与社会处于敌对状态。

如果对这样的孩子不进行心理干预,几年后她的伤害力就会很强。她把这种抑郁的情绪带入了世界观,对世界的看法就是扭曲的,形成了不健康的人格。

三联生活周刊:对于社会与个人,人格障碍往往都是悲剧的导线。

刘津:未成年人的不良人格特点,将来会对个人和社会带来很大的损失。重性精神疾病,在妄想、幻觉的情况下,无法控制自己,丧失了行为责任能力,这种情况下可以免除法律责任。但是人格障碍完全性质不同,要承担全部的法律责任,不可能免责。

现在很多犯罪问题,都是由人格障碍、人格问题所导致,加上肇事者漠视法律规范,其实在心理上都有很深的根源。

三联生活周刊:针对未成年人的精神健康工作处于怎样的状态?

刘津:青少年的精神健康治疗和心理干预工作是很不乐观的。儿童精神科医生处在金字塔的最顶端,这些工作需要非常专业的人来做。

目前全国只有200多名儿童精神科医生,比大熊猫还少,而他们要为3.4亿未成年人服务。美国的儿童精神科医生有8000多人,相差太多。

我们今后要重点培训儿保医生和儿科医生。孩子从出生到入学前的健康由儿保医生来负责。他们可以指导家长如何教育孩子,教会家长与孩子如何共同生活,如何倾听孩子的声音。孩子遇到问题时就会向家长求助,家庭矛盾冲突也会少很多。

精神疾病的预防工作,并非属于高科技,更多则是常识,也就是日常生活的基本知识和技能。但目前中国家庭和教育系统依旧缺乏这些常识。■

(文 / 李伟) 精神疾病体系公共卫生