第二代后现代派

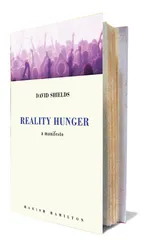

作者:薛巍 ( 大卫·希尔兹和他的作品《渴望现实:一份宣言》

)

( 大卫·希尔兹和他的作品《渴望现实:一份宣言》

)

随笔是后现代的

德国文学批评家瓦尔特·本雅明曾宣称,他最大的野心是用引文构成一部著作。意大利思想家阿甘本解释说,这种做法是一种革命性行为:把过去和传统从它们的语境中剥离出来,从而摧毁传统文本组成的体系。

1940年,本雅明在西班牙边境小镇自杀,年仅48岁,他在生前尚未弄出一部引文著作,但他的追随者层出不穷。1977年,“垮掉的一代”的成员、《赤裸的午餐》的作者威廉·巴勒斯剪贴出一本《第三个心灵》。2007年,43岁的美国作家乔纳森·勒瑟姆在《哈泼斯》上发表了《影响的狂喜:一次剽窃》,全文完全由引文组成,连标题“影响的狂喜”都是引用他人的,是对布鲁姆“影响的焦虑”的驳斥。

日前,人类朝着本雅明的目标又迈进了一步——美国作家大卫·希尔兹出版了《渴望现实:一份宣言》一书,其中一半以上的内容是引文。全书由26章、617段组成,其中一半以上都是引用别人的,而且没有注明原话是谁的。书的末尾有一个索引,注明了每句话的原作者,但希尔兹说,只是由于出版社的律师的要求,才做了这么一个索引,他建议读者买了书之后,立即把索引撕掉。

该书的形式是这样的:“4.在大部分作品中,我,或第一人称,被省略了;在本书中将被恢复;主要区别在于是否自我中心。我们通常不记得,毕竟一直是第一人称在说话。6.我不需要说任何东西,只需要展示。589.如果你想写严肃著作,你必须准备打破形式。607.生活的纹理和质地中有比传统小说所允许的更多需要思考的东西。随笔作家的作品非常重要,因为它允许和鼓励以比小说更间接、开放和沉思的方式认识自己。”从索引中得知,这几句话分别来自梭罗、本雅明和罗帕塔。

( 利奥塔 )

( 利奥塔 )

希尔兹认为,文学到了一个关键时刻,“新的艺术形式的主要元素是刻意的非艺术性:原材料,貌似没加工过,没被过滤、审查过,业余性的,模糊虚构和非虚构之间的界限。人们渴求真实的东西,不是虚假的、彩排过的、被改头换面过的”。

他认为真正反映我们后现代生存状况的艺术必须包含非虚构,迈克尔·摩尔说过:“我们喜欢非虚构,因为我们生活在一个虚假的时代。”连所谓真人秀节目都是虚假的,我们生活在一个越来越人工化的世界,作家应该从他们的内心生活寻找真相,像库切和扎德·史密斯那样。

( 乔纳森·勒瑟姆 )

( 乔纳森·勒瑟姆 )

希尔兹说他喜欢看的书基本上都是片段式的:帕斯卡的《思想录》、维特根斯坦的《逻辑哲学论》、契弗的日记、佩索阿和都德的作品,它们要么每段都有数字序号,要么至少有数字式的结构。跟长篇小说比,希尔兹更喜欢短篇小说;跟小说相比,他更喜欢随笔和回忆录,因为对非虚构作品来说,事实全在这里,再也没有别的了。

用随笔来克服纪实与虚构的冲突并非偶然现象。普林斯顿大学英语教授迈克尔·伍德在《文学和知识的滋味》一书结语中说,德国作家穆齐尔在《没有个性的人》中给他所说的随笔主义下了一个定义。他认为,对当代事实科学性的关注非常荒诞,对想象的人文性的关注则非常迂腐:这是科学与人文的冲突的重演。“在最后审判日,当人类的作品被用三卷或三十卷关于蚁酸的书来称量,我们该怎么办?另一方面,在最后审判日,如果我们连能用蚁酸干什么都不知道又该如何?”穆齐尔的主人公最后用随笔这一概念解决了这一问题。随笔作家努力接近变动的事实,并超出关于蚁酸的论著,“随笔是一个人在决定性思想中的内心生活所采取的独特和不可改变的形式”。接着,不同的思想是下一篇随笔。

第二代后现代主义者

哲学博士摩根·迈斯认为,希尔兹是第二代后现代主义者的代表。1979年,利奥塔出版了《后现代状态:关于知识的报告》一书,宣告现代主义的终结和后现代主义的诞生。利奥塔关注的焦点是叙事这一概念。过去,尤其是现代主义,喜爱的是他所说的元叙事,这种叙事的框架无所不包,解释一切。比如马克思的阶级斗争理论,看看你周围的一切事物,你的着装方式,当前的政治,艺术领域的运动,去除细节之后,马克思主义者就可以告诉你,可以发现这些东西背后的阶级斗争。你正在喝的那瓶水,本质上是某人拥有的自然资源,他雇用那些以市场决定的价格出售自己的劳动力的工人,挣得薪水的工人和生产工具所有者之间的关系决定了政治结构、道德观,甚至家庭的结构。对马克思主义者来说,阶级斗争是一种元叙事,是其他所有叙事的基础。

利奥塔把新的时代称为后现代,因为他认为元叙事不再能把握20世纪晚期的复杂性。现代化和全球化造成的身份的碎片化太复杂了,任何叙事都只能告诉你现实的一小部分。元叙事已经被打碎成了无数种微型叙事。

这些听上去都很有道理,但听到利奥塔自己谈论后现代时,问题就来了:“后现代主义是现代主义的一部分,它在表现里召唤那不可表现的事物,它拒绝正确的形式的安慰,拒绝有关品位的共识,这种共识允许产生对不可能事物的怀旧感的共同体验,并且探索新的表现方式——不是为了从它们那里得到快感,而是显示更好地产生存在着某种不可表现的事物的感觉。”

利奥塔这段话也非常老套,跟其他现代主义思想家的句子一样费解,努力“在表现里面召唤出不可表现的事物”。

很多第一代后现代主义者都疯狂地使用术语,他们就像精神错乱的现代主义者。他们想得到微型叙事的绝对自由,但他们学的都是现代主义的行话,所以对他们来说不那么容易摆脱。在《后现代状况》之后,利奥塔又出版了《歧义:有争议的短语》,在这本书中,他努力回答这一问题:指示对象的现实如何从属于证实程序的实现,甚至从属于使所有人能够实现这些程序的指令?答案当然是办不到。幸运的是,对我们来说,这并不重要。但我们花了30多年时间才对这一事实感到自信。直到现在,在一整代人生活在后现代状况下之后,我们才不再担心指示物的世界,朝指示行动继续前进。

这需要学习,学习如何谈论,如何思考。这意味着发展出一种新的语言,新的形式。这种形式将表现利奥塔谈论的东西,但摒弃他谈论的方式。利奥塔总是努力向现代主义者证实后现代主义是真实的。第二代后现代主义者已经充分意识到后现代主义是真实的。他们想知道如何活在那种现实之中,如何把握它。

希尔兹是典型的第二代后现代主义者。他说自己的书是一个宣言,这是一个玩笑,因为再也没有比宣言这种东西更现代主义的了,宣言像各种高调的公告和元叙事一样侃侃而谈。但希尔兹写的是一份21世纪的宣言,比较低调,类似开头引用的格雷厄姆·格林一句话的语气,“当我们不确定的时候,我们是有生命的”。希尔兹所说的现实就是这种生命力和不确定性。

第一代后现代主义者,比如波德里亚,总是努力表明,新的现实是人造的,因此不是真的现实。博德里亚称之为拟真,现实成了拟真,那些想寻找拟真背后的现实就是不明就里。第二代后现代主义者如希尔兹,认为这种做法很烦人。希尔兹这样谈论美国的现实:“它令人吃惊,令人愤怒,最终它甚至令人们贫乏的想象力感到尴尬。现实总是超出我们的能力,文化几乎每天都令一位每个小说家都嫉妒的人举棋不定。”我们已经从担心是否有现实发展到被我们面临的现实的广阔性给淹没了。第一代后现代主义者成天笨拙地纸上谈兵,希尔兹会对他们说,不要浪费时间,赶紧去接触现实。他接受了第二代后现代主义者安迪·沃霍尔的洞见,说:“梦露和‘猫王’跟大海和古希腊的神一样,是自然界的一部分。”

《渴望现实:一份宣言》一书中的一些主张跟利奥塔在《后现代状况》中的论述一致。真正令人兴奋的是他谈论我们跟现实之间关系的方式、他使用的语言。“第一代后现代主义者在写作时,好像总是站在外面往里看,句子像炸弹一样落在地球上,没有人被炸到。希尔兹不是在轰炸别人——他跟我们一样在地球上,从内部着手。”第一代后现代主义者喜欢拼贴,利用现成的东西制作物品,但总是以职业的方式展示这些物品。他们传播关于拼贴的理论,思考概念,希尔兹则是满足于动手做句子的拼贴。■

(文 / 薛巍) 现代派第二代