哈尔滨:冰上冠军的摇篮

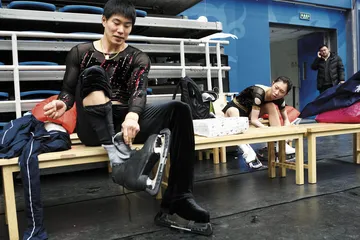

作者:陈晓 ( 哈尔滨市表演馆内,一位家长正在帮孩子矫正冰刀 )

( 哈尔滨市表演馆内,一位家长正在帮孩子矫正冰刀 )

起点

李跃明是1947年来到哈尔滨的,他是哈尔滨市原体工队队长,也是中国唯一一个单人滑、双人滑、冰舞的教练。目前活跃在花样滑冰执教一线的知名教练,几乎都是他的学生。他家进门处摆着一个大花篮,红色飘带上写着:学生姚滨祝福。

“1947年我从吉林过来,小时候我爱玩,唱歌跳舞我都会。在吉林,我就开始蹬那个脚滑子,脚一蹬,就可以走好远。到了哈尔滨之后,我家附近太平桥底下有个河沟有人在滑冰,我看了觉得很好,比脚滑子高级。家里经济状况不好,我也买不起冰刀冰鞋。有一天碰到卖废品的,有卖废冰刀的,我就买了。没有冰鞋,我用铁丝把冰刀固定在毡靴上。因为刀不能总是绑上去再摘下来,我滑完冰就穿着单鞋回家,把脚冻得够呛。那时候哈尔滨只有两个露天冰场,一个在红星体育场,另一个在南岗区。1950年,我去马街小学校上学,红星体育场离小学不到100米,我天天去看他们滑冰。冰场上有许多苏联小孩,还有中国人。我也不敢把我绑着冰刀的毡鞋拿进去,怕别人笑话。后来姥姥对我说,二姨那里正好有双旧冰鞋,你看能不能穿。结果我穿上正合适,把我高兴坏了。滑了一两年,14岁的时候,我已经滑得很熟练了,在红星冰场上碰见了我后来的启蒙老师韩辉,他当时是在哈尔滨冰上训练班当教练,同时也是小学的语文老师。他就教我怎么用韧、各种技巧等等,还有滑图形。图形有很多种,8字形、括弧形、多环形等等,这是最基本的训练。”李跃明对本刊记者回忆。

这就是新中国冰上花样滑冰的起点。张昊的童年和李跃明有很多相似处。他是这次参加2010年冬奥会的3对双人花样滑选手之一。生于1984年的他,在冰上的起步竟和30多年前没有太大的差别。“我们家离松花江很近,走路几分钟就到了。”张昊的母亲张奇告诉本刊记者,“每到夏天,我们去江里游泳,冬天江面冻住了,张昊就喜欢去冰面上玩冰爬犁。后来因为太淘气,我们送他去业余体校学滑冰,他一上冰就站得很稳。他才几岁的时候,有一次,他父亲用自行车载着他回家,在路上停下来和人说话,一转身发现自行车不见了,原来是张昊骑车直接去冰场了。”直到上世纪80年代,哈尔滨才出现仅供专业队训练的室内冰场。“就是今天的冰上基地,是给省专业队训练用的,也是国内最早的全天候冰上训练基地。刚开始冰场也是露天的,后来改装的时候加顶,天气热的时候在冰场顶上盖上油毡布。夏天的时候去滑冰,冰面由于温度高,浮起一层水,水逐渐让冰鞋和刀之间的零件松动。”哈尔滨冰雪训练中心教练丛文义对本刊记者回忆。但寒冷的天气制造出很多天然冰场,当时,哈尔滨所有的学校都有自己的冰场,“一到10月底,学校操场,或者找一块大的平地,就开始浇冰”。

现在看来,第一代运动员的训练有点像封闭状态下的自娱自乐。李跃明进入中学后,就参加了学校的冰上舞蹈队。“一共将近20个孩子,在我的印象中,韩老师可能看过国外的电影,还有点资料,动作都是他自己排的。参加全国比赛的时候,我们这个队伍还进行了表演,集体舞之类的,编个队形,有的人会表演一下拿手的动作。记得有一位老师叫田继陈,他是从吉林过来的,滑得非常好,一只脚在冰上这么转那么转,可以滑出一只和平鸽。那时候全国比赛,几回都是让他表演滑和平鸽,滑出一道痕迹,然后染上红墨水就出现非常清晰的一个图形。”

( 3月的松花江还没解冻,冰噶转动的呜呜声在江面传得很远 )

( 3月的松花江还没解冻,冰噶转动的呜呜声在江面传得很远 )

上世纪五六十年代,室内冰场还是一个稀罕物。因此,也没有关于花样滑冰的国家队。哈尔滨的天然环境优势,让第一代冰上运动员能保持训练。“以前没有室内冰场的时候,我们训练都实行‘早期上冰,晚期下冰’。”李跃明回忆说,“黑河那边能比哈尔滨提前一个月冻冰,我们就把队伍拉到黑河去,在黑龙江上找冰场,哪块冻了就在哪滑。哈尔滨到黑河不通火车,火车只能到一个县城。从县城到黑河,没有公交大客车,都是敞篷的,运动员自己带行李上车,一坐五六个小时的山路,盘腿坐在里面,下车都不会走路了。脸上也都是尘土,下车谁都不认识谁了。到那儿去了之后,我们住在工棚里,冬天不干活,工人们都走了。运动员、教练员、炊事员、行政干部都住在一起,大家住上下铺。男的一个屋,女的一个屋。”

“江面冻成的冰面受气候影响特别大。不刮风时冻成的冰面特别平整,如果刮风下雨时冻住的冰面就没法滑,就得拿镐刨,用铲子来铲。我们滑行的时候,为了找一块好冰面,就得绕来绕去。黑河对面是苏联的城市,江面上有条国界线。后来边防部队就过来跟我们说,你们老滑过线,都出国好几次了。”冰场需要不停地维护,滑完了需要浇冰,把滑乱的冰面弄平。“我们会在冰上挖个大窟窿,用水桶提水放到浇冰车里,小孩拿不动桶,就用盆来打水。浇完冰以后,浑身被水冻上了,全身就像穿了一层盔甲一样。”

( 体工队的小队员们戴着耳机听音乐练习 )

( 体工队的小队员们戴着耳机听音乐练习 )

“晚期下冰哈尔滨的冰场化了,我们又把队伍拉到满洲里、海拉尔或者黑河,这样可以多上冰一个月。去的地方都很艰苦,浇冰要自己浇,扫冰要自己扫。晚上冻冰的时候冰场上开始冒水鼓大包,鼓得差不多的时候你就得去把它们铲走,一个晚上就得铲四五回。铲完以后,早上起来就得浇冰。运动员训练的时候我得抱个暖瓶,拿个扫帚,拿个竹竿和绳子,暖瓶里是运动员随时要喝的水,扫帚用来扫走冰上的霜,竹竿和绳子用来捞人。有时候对冰情都不了解,滑着滑着咔嚓就掉下去了。运动员捞出来以后,都冻得不行了,在被窝里待了3天才能缓过劲来。吃的就是干粮。一开始带的烧饼什么的都冻硬了,后来想个办法,就拿棉大衣裹着干粮。”

李跃明告诉本刊,姚滨就是跟着李跃明在野外打“季节差”进行训练的队员之一。等到冰消雪融,没有地方上冰的5月到9月,队员们就在陆地上进行动作编排,在纸上标出来滑行的路径,在哪个地方做什么动作,然后在陆地上把这套动作走熟练,等到有冰了,再去冰上做。那个时候的花样滑冰没有规则,没有套路。李跃明还保留着一张当时和一名女队员一起滑行的照片。他托着女队员的手,女队员单脚着地,身体几乎与冰面平行做飞翔状。动作看起来有些幼稚笨拙。

( 1月23日,张昊、张丹为出征韩国金川四大洲花滑锦标赛试穿新赛服 )

( 1月23日,张昊、张丹为出征韩国金川四大洲花滑锦标赛试穿新赛服 )

走出国门

3月的松花江上,积雪还未融化,白皑皑的江边,已经有野游的市民支起了几顶红黄相间的帐篷。与一般中国家庭的待客方式不同,李跃明家端出的是咖啡而不是茶水。和曾经的欧亚大帝国接壤,西方的一些文化生活方式还植根在哈尔滨人的生活细节中。“哈尔滨是个舶来的城市,别称‘东方莫斯科’、‘东方小巴黎’,外来文化很多,受俄罗斯影响大。50年代的时候,大街上还能看见苏联人,不管天气多冷,都穿着厚袜和裙子。2009年我去了趟海参崴,那里建市100周年,我就觉得城里马路铺的和我们中央大街铺的石头道都很相像,那里的建筑可以看到哈尔滨的影子,像我们南岗或者江北的某个地方。”哈尔滨歌舞团导演王书霞对本刊记者说,她也是市花样滑冰青少年队的艺术指导。

( 站在张昊小时候练习滑冰的江面上,他的父母忆起陪他练习的往事 )

( 站在张昊小时候练习滑冰的江面上,他的父母忆起陪他练习的往事 )

从地理位置上看,这个城市确实是中国最适合花样滑冰的地方。在“早期上冰,晚期下冰”的室外训练阶段,去接近边境的地方,不仅可以抢得几个月的冰上训练期,还可以看到境外电视。哈尔滨市冰雪运动中心单人滑教练丛文义也经历过这一时期。他对本刊回忆说:“我们借着当地边境的信号,在外事办的小黑白电视前,看苏联国内的滑冰比赛。感觉就是:他们滑得真好啊,他们怎么能滑得那么好呢?很多动作都没有见过,当时国内在长春举行花滑锦标赛的开幕式,要放个花滑的纪录片搭配一个讲话做开幕式,遇到双人滑搂抱的动作,放映员还要把镜头捂上呢。”

虽然和世界隔着遥远的距离,但从整个中国的角度,天然环境激发的对冰上运动的热爱,还是让哈尔滨成为新中国花样滑冰实力最强劲的队伍。“从1950年开始参加比赛,哈尔滨的优势就很明显。”李跃明回忆说,“1979到1984年国内双人滑冠军都是哈尔滨的,我带的学生一共拿了22次全国冠军。”

( 哈尔滨市花样滑冰青少年队艺术指导王书霞 )

( 哈尔滨市花样滑冰青少年队艺术指导王书霞 )

中美建交后不久,作为文化交流的一部分。美国派出了一个花样滑冰运动队来中国表演。作为冰上实力最强地区的代表,李跃明当时到北京观看了比赛。“‘文革’期间,对国外的情况一点也不了解。这次冰上表演,我们的运动员也有参加,我是中国这边表演队的负责人。我们的差距和美国的明星表演队没法说。首先国际的规则有改变,我们都不知道;再有滑的过程中,美国选手的动作太流畅了。我们自从在‘文革’前和捷克交流完,就没有任何外国的交流团队来华,这是第二次。我们看到双人滑,男选手把女选手举起来放在肩上。要写汇报材料时,我们也不知道这些动作的名称,就说这个叫‘元宝坐肩上’。还有一个动作,男的一踢腿,女的从胯下钻过去,我们又开玩笑说那叫‘黑狗掏裆’。”与此相对比,“当时吉林那边运动员还在配‘文革’期间的样板戏《打虎上山》的音乐,动作也是样板戏那一套”。

中国花样滑运动队开始走出国门时,哈尔滨的队伍也成为首选。1978年日本花滑队来哈尔滨,这一年,中国第一次派队出国参加国际比赛,李跃明和他的弟子姚滨、丛文义成为新中国第一批开眼看世界的花样滑冰运动员。学习是从失败开始的,李跃明给我们翻看老相册,里面记录着他20多年来去世界各地参加比赛的照片。都是普通合影,没有一张拿奖牌的。“回回去,回回垫底。没办法,还得去啊。”丛文义也记得一次国际比赛,“一共15对选手参加,我们是第15名。那时候谁去都是拿倒数,就轮着去,轮着学习。”

( 哈尔滨冰雪训练中心教练栾波 )

( 哈尔滨冰雪训练中心教练栾波 )

体制优势

3月4日下午,哈尔滨市的冰雪表演馆内,哈尔滨冰雪训练中心教练栾波在看韩聪和隋文静做离开哈尔滨前的最后一次上冰。这是目前国内最有希望的青少年段双人滑选手,晚上他们就要坐火车去北京,然后去参加2010年世界青年花样滑锦标赛。栾波提醒他们,要带好比赛的胸标,还有减肥裤,牛肉干。“减肥裤是以备万一,如果隋文静突然出现体重上升,就马上穿上,出出汗。一定要从一开始就控制,长一两斤都不行。”牛肉干是节食的替代品,“实在饿的时候,可以吃一点补充能量,和吃主食比不容易发胖。”栾波向我们解释说。

( 每逢冬季,哈尔滨的冰雪艺术、冰雪体育、冰雪旅游等活动便应季展开 )

( 每逢冬季,哈尔滨的冰雪艺术、冰雪体育、冰雪旅游等活动便应季展开 )

女队员的体重是栾波最担心的问题。她前年生孩子之后,有段时间不能去冰场,有一天,她去学校报账,路过食堂,看见一个女队员在吃最容易导致发胖的土豆汤泡饭,把她急坏了。此后,她让队里的男孩子把女孩子每天吃的东西用手机拍下来给她看。“天天强调控制体重,控制体重,说得嘴都起茧子了。我恨不得用个铁面罩把他们的脸罩住,吃饭时才给打开。”栾波开玩笑地说。

双人花样滑的典型技术动作是抛、跳、捻、转,因此控制女队员的体重是基本。但花样滑冰的成熟期比较早,一般运动员在十一二岁的时候,技术就应该达到成熟。“因为随着年龄越大,心里的恐惧感就越强,一些高难度的抛跳动作就越不敢做。”新秀花滑俱乐部总经理杨志刚对本刊记者说,“但这个时候,正是长身体的时候,饭量都比较大。”因此,运动员要两面作战——一边要和地心引力作战,一边还要和自己的身体作战,这不是一件容易做到的事情。“你看国外的花滑运动员,除了几个顶尖的,很多都胖。”栾波说。但如果一旦进入国家培养专业运动员的体制内,控制体重就不是那么难办的事情。

除了寒冷,哈尔滨的另一个特色是“计划”。东北地区的城市是新中国第一批被解放的城市,共和国的城市治国经验从这里开始。在最初的军管和计划经济的思路下,建立起了老东北工业基地,因此,这里是全中国实行计划经济体制时间最长,却退出最晚的地方。花样滑冰的运动员训练系统也依附在这个强有力的控制体系上,这个系统被称“三级训练网”,从业余体校到市体校再到体工队。在这个体系内,国家提供训练需要的一切资源,但也控制有损训练效果的一切个人欲望,提供的福利程度和控制的强度随着运动员的专业等级同步上升。要回答中国队为什么可以在20年时间里这么快成为世界劲旅,栾波把首要原因归结为这个“体制优势”。

控制体重是一个很好的例子。申雪的母亲吕曼丽回忆说,许多年以来,教练都建议申雪每天只吃一顿饭,就是早饭要吃好。“剩下的时间,当她不训练的时候,申雪就待在自己的屋子里保持沉默,这样可以保存身体的能量。”甚至考查的对象不仅是女孩子本身,还包括她的父母,看她的家族有没有胖的遗传基因。“赵宏博原来的一个搭档,练了不久,那女孩子胖得够呛,赵宏博就举不动她了。”李跃明对本刊记者说。因此,在给张昊选女伴的时候,“市体校的老师推荐了张晓丹,我说那就看看这个女孩吧,你叫她爸妈一定得来。见面那天,我们找了个饭店,大家一边吃一边聊。我看他爸妈身材都不是很高,所以就把他们配成了一对”。

父母和家庭

张昊的父亲张奇开车带着我们穿过张昊小时候熟悉的街区。“这是买卖街。以前是哈尔滨最繁华的一条街道,但现在已经衰败了。”张奇向我们介绍。街道上的大部分店铺都沉在马路的下一层,各种贩卖各地小吃的招牌,从地平线上探出半张脸来,城市的标志建筑物也显出颓旧的颜色。夜幕降临,索非亚广场上的美丽教堂,被一些彩灯缠绕着,周围是陈旧的五层建筑作为背景。街边的雪凝成黑色的冰,像一条肮脏的河道,蜿蜒淌进黑黢黢的楼洞里。

这个城市的经济困境从上世纪90年代就开始了。整个国家从计划经济向市场经济转轨,东三省的老工业基地涉及近亿人口、千万产业工人大军、1.3万亿元国有资产。这么庞大的身躯转身非常困难,城市于是出现大量濒临破产的国企,无数工人家庭陷入困境。申雪的家庭就是其中之一。

一位认识申雪父母很多年的哈尔滨记者这样描述申雪的父母:“是哈尔滨街头到处都能看见的人,很普通,又很典型。两个工人和他们的孩子,坐在家里唯一的一辆自行车上,骑过哈尔滨结了冰的街道。”申雪的父母申杰、吕曼丽在一家生产五金交电的国有企业工作,工厂盖的职工宿舍都不够用,申杰和吕曼丽分不到自己的房子。申雪出生的时候,他们和申杰的母亲一起挤在道外区一个一间套的房子里,四面墙壁都贴着报纸,冬天他们生起煤炉来取暖。当时,在这间约12平方米的房子里,3个成人和一个刚出生的孩子吃饭、睡觉,里面还存放了各种生活用品。夜晚降临的时候,他们会挂上帘子,隔出各自空间。申杰和吕曼丽当时不过是20多岁的年龄,可是已经没有别的生活道路可选。他们只有申雪一个孩子,这是他们未来生活的全部希望。

这是被体制牢牢固定在方寸之地的一代人,但他们刚好成为三级训练网底端一个不可或缺的因素。按照三级训练网的功能布局,有希望成为专业选手的队员,将在大约小学毕业的年龄进入市体校,这里提供寄宿,国家开始全权接管队员的生活和训练。但在此前的时间里,小孩子还需要国家力量之外的全程陪伴者。“花样滑冰的技术成熟比较早,因此小孩学花样滑冰的年龄都很小,从幼儿园就开始学。这时候需要有成年人一直陪着,帮他穿冰鞋,系鞋带。”申雪的父母承担起了这个重任。张昊的母亲回忆张昊在业余体校开始学滑冰时,零下二三十摄氏度的户外冰场边,站满了陪同孩子前来的家长们。“孩子太小,记不住动作要领,我们要一直在旁边看着,帮教练提醒他。为了让孩子有多一点时间上冰,我们家长也帮忙上场浇冰。”浇冰是个又冷又累的体力活。3月4日中午,张奇带我们去张昊小时候经常玩耍的松花江边,我们看到江边一个露天冰场旁,还有一个古老的浇冰的工具。那时候是用一个半人高的汽油桶,放在一辆推车上,推车下方的铁横杠下有很多小孔,水在推行过程中洒在地面上。但为了保持冰面平整,这些小孔细微得用手都很难触摸到,每次的出水量非常少,因此家长们要推着笨重的水车,在冰场上一遍一遍地来。

姚滨的3对弟子,都出生在这样普通、清贫的家庭里。这种家庭的生活法则是:无私的爱,严格要求自己,任何东西都不要浪费。张奇在每个月工资只有30多块的时候,给张昊买100块一斤的大虾,每天看着他连皮吃下两三只,帮助他补充因为巨大运动量导致的缺钙。吕曼丽总是不忘老一辈人的教导,那一辈的人在粮食吃完的时候啃过树皮。“我们的父母从来不浪费水。如果一粒饭掉在地上,他们也会捡起来吃掉。”吕曼丽也知道怎样让东西用得更持久。她可以手洗、缝补、熨压一件衣服,让它看上去和新的一样。她和丈夫都很善于持家,会补鞋子、补轮胎、重复利用熬过汤的骨头。如果走进他们的房间,你就会发现每样东西都很干净,陈旧但都可以正常使用,整齐地摆放在它们该在的位置上。申雪的性格就在这些生活细节里形成。“小雪有一只盒子,里面她保存了全部的书和玩具。”申杰告诉本刊记者,“当她想要玩或者阅读,她就会把它们拿出来。第一次,我们告诉她,拿出来的东西要放回原处,之后每次她自己都会这样做。到了小雪十几岁了,那些玩具还像新的一样。”她不怎么惹父母生气。“孩子很小的时候就很听话。”申杰说。

这就是上世纪七八十年代哈尔滨最平常的百姓生活。从贫穷和爱中,产生出了花样双人滑运动员应该具备的中国式品质:坚韧,自律,顺从。

去体育学校

赵宏博一直到7岁都住在家里,然后他搬进了哈尔滨市体校的宿舍练习滑冰,就再也没回家长住过。事情发生得很偶然。一天,一位滑冰教练来到了亚麻厂的幼儿园,正赶上赵宏博和一群孩子在那里打篮球。亚麻厂幼儿园的这支篮球队,刚刚赢得了哈尔滨市幼儿园篮球冠军杯比赛的第一名,主要是因为赵宏博最后连投进两个球,让亚麻厂幼儿园居于第一的位置。作为奖励,幼儿园得到了一架钢琴,每个运动员都得到了一个篮球和一身运动服,这样好的奖品孩子们以前还从未得过。赵宏博动作敏捷,协调性很好,运动起来,有无穷无尽的能量。他反应灵敏,脚下步伐很快,超过了同龄人的速度。其他孩子很少能靠近他,更不用说阻碍他投篮了。

滑冰教练把赵宏博叫出了球场,写下了他的姓名和家庭住址,接着找到了公用电话打到了赵宏博的家里,提出了这样一个请求:赵宏博,这个对怎样穿冰鞋还没有概念的孩子,被市体校看重了,他可以马上来滑冰队接受训练。政府会负担所有费用,他需要搬进体校的宿舍,以后他每星期只能在周六晚上回家,在星期天下午之前就要回到宿舍。虽然这时候赵宏博只有7岁,从学校到家骑几分钟自行车就到,但按照国家培训的管理体制,在学校住宿,孩子能得到适量小时的睡眠,每次训练都能保证准时到场,可以吃到比家里更有营养的饭菜。

赵宏博的一家6口人当时挤在两个房间里。晚上4个孩子在一间屋里睡觉,床与床之间都挨得很近。赵宏博回忆说:“事实上,在那个时候,因为家里的生活条件非常一般,能够住在宿舍而且吃到食堂专门给运动员准备的饭菜,是很幸运的事情。”可赵宏博的父母赵玉民和荆玉兰还是犹豫了,毕竟儿子只有7岁。他们把教练打发走两回,最后还是把家里这个最小的儿子送到了体校。

确实,在上世纪90年代以前,国家福利像是把运动员装进了一个厚厚的套子里,他们不用了解外界发生了什么,也不会受到外界变化的伤害。在60年代自然灾害时期,哈尔滨冰上训练班的运动员继续享受着定量分配,照样每天来做练习。谷物占每个人日常饮食的90%。在定量分配的时候,学生每月得到谷物31斤,家庭妇女得到26斤,而运动员可以有42斤。一个普通人每月只能领到半斤肉,滑冰运动员却有8斤到10斤。一些滑冰运动员会把多余肉票寄回家,因为他们意识到自己一个月的肉票足可以养活20个人。在李跃明的记忆里,运动健将每周还可以得到4瓶奶粉,3斤白糖,9斤苹果。

当经济上处于困境时,体育反而是振奋民心的一种工具。“那时候市长特别重视,三天两头来体工队视察。困难时期,过年还特批给我们一头猪。我们反映没有冰场做训练,市长马上找来管城建的领导,把八区的路整平,好让我们浇冰训练。”李跃明回忆说,国家力量和上一代的生活重心都在这个时期凝聚到了一起。

选择合适的人

李跃明把中国双人花样滑冰这么快成功的原因列了满满一页纸,但他用了一半的时间来谈第一点:“选材很重要。”国际冰联规则的第313条如此解释双人花样滑冰:这是一个两个人一起滑行,由于和谐一致达到最大美感的运动。因此,要注意选择一个合适的拍档。在没有读到这个金科玉律之前,李跃明已经摸索出了这个经验。选材的标准,“除了基本技术,身材比例之外,脾气也非常重要,我是有血的教训的”。李跃明对本刊记者说。

姚滨和栾波是李跃明挑选的第一对双人滑运动员。“可是他们俩一上冰就打仗,甚至都动手了。栾波特别犟,姚滨也很自尊,什么事情都经常闹意见。在出国参加冬奥会的前3个月,他们在冰上练习抛跳。那时候抛的是两周半,还做不了3周。练习时就是越抛越不好。我对他们说,下冰吧,明天再练。姚滨说,她胆子太小,不敢跳。栾波说,谁不敢跳,他抛得不对。我说算了,今天不抛了。姚滨说,一定要抛,栾波不是敢跳么?结果一抛,栾波一下就摔倒了,头部着地,整个人都蜷缩在冰面上。那次把我吓得够呛,很怕栾波脑震荡出事。赶紧叫来救护车,拉到哈尔滨医大去了。过了两天,基本没什么大事。所以说,一位美国教练来中国的时候对我说,双人滑教练首先教的不是技术,你首先是个仲裁人。”

因此,到为赵宏博选择女伴的时候,李跃明把性格放在了重要的位置。“当时一共有5个女孩,其中有4个都跟我出国到苏联学习过,那里面滑单人滑最好的一个叫田莹。姚滨开始要了田莹,丛文义还怕姚滨把这个最好的苗子要走了,就很忐忑地问我。我对他说,我绝不会让姚滨要田莹。为什么呢?在苏联训练,田莹能把人家苏联教练气哭了。教练反映这个孩子特别犟,教练让她做什么,她做不好,就闹脾气。她去了能听赵宏博的么?还不是得打仗?我就给姚滨推荐了申雪。申雪的脾气好,基本技术好。”

确实,在申雪父亲的回忆里,申雪从小就是个顺从父母的乖孩子。但和冰面对抗的时候,申雪表现得非常倔强、坚强。申雪6岁那年,她得到了一双新的滑冰鞋,结果在第一天的训练中,崭新的皮子把她的脚磨得血肉模糊。申雪一直都没有说过什么,只是训练结束,她的父母发现她的袜子都因为凝固的血而发硬了。

在练习“后内四周抛跳”时,申雪的坚强体现得淋漓尽致。在练习抛跳的过程中,可以想象她摔了无数次。有可能刚开始她不能完全在空中完成四周旋转而摔在地上;或者在转完四圈后不知道哪只脚该先落地;或者她的搭档用力过大或过小。每一天,申雪都给自己在臀部、肩部、小腿绑上保护垫,系紧自己的头盔。“把自己弄得像个太空人一样。”赵宏博说。这个抛跳练习重复了40多次才成功。

当我们不可能从艺术表现上领先时,技术成为中国人从事这项西方运动的突破口。哈尔滨的老工业基地有太大的人口基础,有太多像申雪一样不怕吃苦,愿意用努力改变自己和父母生活的工人孩子,他们都是传统三级训练网体制中最合适的人。

三级训练网的中断

虽然是中国花样滑冰起步最早的地方,室内冰场在哈尔滨依然很有限。道八区体育运动中心集中了最大量的训练资源。这里有两个场馆,一个是带看台的表演馆,另一个是更小的训练馆。训练馆内的温度非常低,栾波在指导训练时,助理教练会给她准备一个暖手炉。“这里面就是个大冰箱。”栾波对本刊记者说,“小馆那边温度更低。”因为不带看台,空间更小,冷空气积聚在室内,一位教练开玩笑说,这个温度都能把企鹅冻死。冰场边的护栏上放着一包纸巾,运动员们滑一会儿,就会来抽张纸,擦擦被冻出的鼻涕。

场地的缺失导致最大的问题就是训练时间不够。目前哈尔滨市花样滑冰队每天上两场冰,每场冰1小时15分钟,但每个项目只能有一次能够完全练满1小时15分钟,而另外一场冰则要分为前35分钟和后40分钟,前后两段时间要进行不同项目的训练。这样计算起来,每个项目的队员每天上冰不足两小时。一位冰舞教练给本刊记者计算了一下,“按照10年前的冰舞训练大纲,运动员全年上冰的时间是700个小时,除去每年两个月的休冰期和正常的休息,每天要上冰4小时左右。这样算,我市花滑队队员现在的上冰时间连10年前的标准都不能达到。”丛文义告诉我们,小的场馆现在的音响设施也没有,之前买的总价为1000块的CD播放机,外加两个音箱已经坏了,锁在一只斑驳的绿色铁皮柜子里。现在需要训练队伍自带音乐外放的小音箱,但是声音小,在场上滑冰的运动员根本听不见。可以看到运动员都是拿着MP3,戴着耳机在场上练习。

原来哈尔滨随处可见的野冰场地,现在也消失了很多。经费是另一个问题,这个城市有太多的地方需要市政资金的投入,留给体育的设施和场地的经费非常有限。哈尔滨市每年拨专款支持学生“上冰雪”,但几十万元分到数千所中小学校,堪称僧多粥少。即使是一块露天场地的浇冰费用,一年大约也需要四五万元,对当地的学校来说,都是不小的开支。因此,市里所有需要在冰上运动的人群,大部分都集中到了这两块场地。在表演馆的冰场上,17点,同一块冰面容纳了业余体校的队伍和中专的学生,还有专业队的一些队员,为了提高自己的技术能力,也上冰场蹭冰。场面好像煮饺子。一场冰还未结束,就可以看到冰场周围有冰球队的孩子在换衣服做准备。等到18点半,上一场冰点一完,还不等场上的人退净,冰球队的孩子就已经上场

场地稀少,条件落后,这些都是哈尔滨冰上运动遭遇的可以看见的问题。但看不见的是还有一种传统体制在开始瓦解。

在哈尔滨冰雪运动中心的广场边,有一栋五层的黄色小楼,侧门上挂着两块牌子,一块是哈尔滨市重点业余体校,就是三级训练网中的市体校,另一块牌子是哈尔滨市体育中专学校。“1991年,市体校就并入了体育中专。”哈尔滨市体育中专学校的校长曹东华对本刊记者说。从上世纪90年代开始,哈尔滨开始转型,市政府为了精简机构,将两个学校合并。进入体工队的队员陈晓雪的妈妈告诉我们,她的孩子现在12岁,因为没有市体校环节,而进入中专至少需要13岁,相当于初二学生的年龄才能入学,所以她现在跟着体工队的专业队训练,学籍暂时存在中学教育部,就等着明年年龄满足要求,再从体工队转回中专,获得文凭。曹东华告诉记者,这种“回流”现象非常普遍。中专现在只能执行一个为运动员补录文凭的作用,但在专业技术的指导上,显然还负担不起当初市体校承担的承上启下的功能。“改革者在进行机构调整的时候,忽视了这个漏洞。”哈尔滨新秀花样滑冰俱乐部总经理杨志刚对本刊记者说。

输送网络上的中段功能缺失,使训练网的基层也受到影响。“因为向上的通道不通畅,很多最基层的学员都流失了。”杨志刚说。在业余体校任教的老师黄冰也告诉我们,原来跟她学滑冰的十几个孩子,现在只剩下四五个还在滑冰。

“要花样滑冰的人才塔基还要市场化。”姚滨对记者说。1999年,国家体委允许民间俱乐部参加国内的花样滑冰比赛,这应该算是花样滑冰市场化的真正开端。“我们在这一年注册了新秀花样滑冰俱乐部,这是哈尔滨唯一一家在国家体育总局有注册的正规花滑俱乐部。”杨志刚对本刊记者说。俱乐部的盈利模式分为两种,一是培养优秀运动员,参加各类国内的年度比赛,为俱乐部做品牌建设。新秀俱乐部和哈尔滨体工队达成协议,俱乐部的优秀队员,可以和市里的专业队伍在同时段上冰训练。作为回报,俱乐部的运动员可以和体工队免费共享。每年的全运会和冬运会,俱乐部的队员以地方名义参加比赛。第二种盈利方式是做商业表演。即使在哈尔滨这个经济不是很富足的城市,杨志刚的俱乐部也接到了不少订单。“2007年,哈尔滨当地的远大购物中心开业,我们租了个移动冰场去现场做花滑表演,来观看的市民把商场挤爆,正常营业都无法进行。怕人流太密出现危险,开始说表演11天,后来只表演了7天。”杨志刚对本刊记者说。

在中国,新兴市场力量和传统体制还处在一个寻找相处边界的过程。哈尔滨市冰雪运动中心就有自己培养的优秀队员被北京一家俱乐部挖走的经历。虽然有这些两种体系并行下发生的摩擦,但从国外的成熟模式看,俱乐部仍然是将市场力量引入这项运动、提供更多运动资源和培养运动人才的必需的路径。毕竟,冰雪运动的巨大诱惑,带来对这项运动资源需求的膨胀,不是单靠政府力量可以解决的。■(文 / 陈晓 丘濂) 冰上张昊哈尔滨花样滑冰李跃栾波冠军摇篮哈尔滨生活姚滨赵宏博城市中国