一年之际

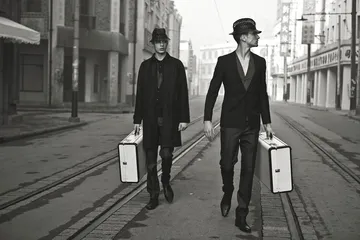

作者:何潇 ( Prada 2010春夏男装宣传片《一年之际》

)

( Prada 2010春夏男装宣传片《一年之际》

)

时间是上世纪三四十年代。几个穿Prada男装的青年,来到了此时的上海。他们行走在街道上、咖啡馆里、密室中……遇见了不同身份、不同时代的人。人们彼此观看,相互微笑,却从不交谈;他们似曾相识,却总擦肩而过……“美的总归是美的,该发生的总会发生”——这是杨福东在《一年之际》里,用35毫米的黑白胶片呈现出来的上海的春天。

“其实我觉得黑白色反而鲜明,黑白分明让人有距离感,好比是室内与室外、建筑物与建筑物之间的这么一个感觉。它对时间的感觉是绕着自己的指针转,给你的时间感觉不一样。”杨福东告诉本刊记者。

《一年之际》是一部时长9分钟的黑白短片,也是Prada与杨福东最新的艺术合作项目,用作Prada 2010年春夏男装的广告宣传。“他们的春季男装给我的一个点是‘春’。春天要怎么拍?我首先想到的是如何来呈现这个字。中国东西好的一点是,很多东西都讲究意会,比如‘醉翁之意’,顾左右而言其他,不会直接去表现个什么东西。‘一年之计在于春’,这种感觉挺好。”杨福东说。

“意会”体现在一些细节上。比如两个外国模特的头发,微蜷着,略带湿润,这是一个明显的“春”的意象。“其实这是一个定位标准,我们讨论了一下,头发要一绺一绺的,有点像树发芽了。”杨福东笑着说。女孩的形象则有些像春天的柳树,体现线条的美感,“她们是很东方的,有点仕女的感觉,尤其是跟耿乐搭戏的那个,她的头发也是根据平面去做的。你要借意来说,中国的仕女图都是有点春天的感觉”。

这样“只可意会,不可言传”的春天,在许多人看来有欠明朗,在创作者看来,却是恰到好处的欲言又止。“我们把这个季节设定为早春,这就有点像一天刚开始,天将亮而未亮的时候,是一种不清晰的状态,很难辨别地点和时间。从这个方向说,我觉得片子倒是有些符合早春的感觉。或者说树发芽了,或者说泥土里的植物发芽了。它发芽不是破土之后,它是内心涌动。”杨福东说。

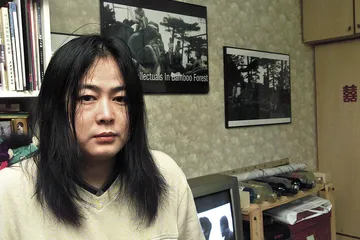

1971年出生的杨福东被认为是中国当代最重要的影像艺术家之一,近年来颇受国际关注,参加过威尼斯双年展、卡塞尔文献展等许多重要的国际展览。2004年,他入选了美国重要的当代艺术奖“Hugo Boss当代艺术奖”提名,在威尼斯双年展期间,他机缘巧合地见了普拉达夫人一面。“作为个人,她给人印象比较深。我们一帮人在她家吃过一次饭。她是女主人,看起来反而像个主妇,特别平和、随意,其他人倒像是电影里、派对上的人物。”杨福东说。

尽管打着Prada的Logo,但《一年之际》依然是一部烙着杨福东记号的作品。这体现在一些“可眼观”的东西上——35毫米胶片、黑白影像,甚至是取消对白的表达方式,也体现在一些“需意会”的部分,譬如外来者对城市的疏离、陌生感,以及行路者对不确定旅程的惶惑未知与无法把控——就像片中表现的那样,最终以一种古怪中略带荒谬的姿态飞身离开。

( PRADA的春色

2010 SS春夏男装系列

凡看过Prada 2010春夏男装系列的人,或许能理解《一年之际》里那个黑黑白白的春天。杨福东的春天是“破晓前的状态”,是“土壤里的萌芽”,那Miuccia Prada这个冷酷如冬的春天又如何做解呢?那些以为走错秀场的人,大约会从“实穿”中寻解,以为是经济危机过后的惯性思维。坐定了再看,这个拔掉了铆钉与犬牙的春天,轻薄的黑灰色下面,满是层叠的网眼与镂空——春色隐而待发。

2010 SS春夏女装系列

在2010春夏女装里,缪西亚·普拉达变得明朗而易懂了。她的春天也明快如夏天:那些直白的海滩意象、轻快鲜嫩的色彩、惹人喜爱的轻盈面料、如鹿如獐的可爱模特——这真的不是Miuccia。有人在说女知识分子在改弦更张,女知识分子却说,这只是“今天的生活”。不要指责这些娃娃般的姑娘们过分快活、没心没肝,至少她们满面春光。“当事情变坏时,你需要从中走出来。”缪西亚·普拉达说,“乐观是一种选择。”

)

( PRADA的春色

2010 SS春夏男装系列

凡看过Prada 2010春夏男装系列的人,或许能理解《一年之际》里那个黑黑白白的春天。杨福东的春天是“破晓前的状态”,是“土壤里的萌芽”,那Miuccia Prada这个冷酷如冬的春天又如何做解呢?那些以为走错秀场的人,大约会从“实穿”中寻解,以为是经济危机过后的惯性思维。坐定了再看,这个拔掉了铆钉与犬牙的春天,轻薄的黑灰色下面,满是层叠的网眼与镂空——春色隐而待发。

2010 SS春夏女装系列

在2010春夏女装里,缪西亚·普拉达变得明朗而易懂了。她的春天也明快如夏天:那些直白的海滩意象、轻快鲜嫩的色彩、惹人喜爱的轻盈面料、如鹿如獐的可爱模特——这真的不是Miuccia。有人在说女知识分子在改弦更张,女知识分子却说,这只是“今天的生活”。不要指责这些娃娃般的姑娘们过分快活、没心没肝,至少她们满面春光。“当事情变坏时,你需要从中走出来。”缪西亚·普拉达说,“乐观是一种选择。”

)

“‘一年之际’,咬文嚼字地说不是这么写,但放到强行起飞的那个状态下,就回到了之前的那套说辞上。”“一年之计在于春”的“计”,在电影的片头里,是以“际”出现的。“计划的‘计’,首先在字幕上不好看。它的不好看体现在它的言外之意,有那种聪明的感觉——有钱的味道。‘际’有点像是边际,或者边缘,是心理的一个度,一个把握点。”杨福东说。■

“闯入”,就是“陌生”

——专访艺术家杨福东

三联生活周刊:在电影里,我们看到了三组人物:两个外国男孩,一些清朝人,以及耿乐扮演的现代人。他们进入了同一个时空,这个时空对他们来说都是陌生的,他们都在扮演闯入者的角色。

杨福东:你说的闯入者,对我来说其实是一个“陌生”的感觉。就比如说对Prada、对时尚的感觉,好像有点熟悉,但其实又是陌生的、有距离的。我在提纲里说的是,有这么一个时候,一群很难说认识或不认识的年轻人,到了这么个地方。它不是一个具体的叙事状态,有点像镜像,不会固定在一个点上,也有点像铁轨交错的火车,来来往往,但永远不会交汇。

然后,这一切可能是发生在同一个时间里,而不是现实中的不同时代。这里有几种解释:比如,这些人都是生活在同一个时代的年轻人或中年人。这个片是在车墩拍的,里面有假的南京路,场景看起来有点像一个片场。电影整个就像一部戏,出现在里面的人可能都是现代人,只是在里面演了一场戏。有一些细节,如走钢丝那一幕,就像一场穿帮了的朝代戏。

( 杨福东

)

( 杨福东

)

三联生活周刊:习惯符号分析的人可能会把这三组人物解读成西方、传统与现代,从东方与西方、传统与现代文化冲击的层面上去看。戏里的人物设置,有没有特别的符号功用?

杨福东:我觉得这可能不可避免。想展开这么个状态,带点戏梦人生感觉的话,不可避免地会让人产生这方面的联想。比如说咱们是中国人,穿中国传统的衣服,肯定会让人感到像一个象征性的符号。我认为象征的东西不是表象的这一块——穿什么衣服,吃什么东西,我不觉得这有什么象征性在里面,但里面的一些气息还是有中国文化在的,我觉得可以往海市蜃楼这个方向带。不同的人有不同的解读。

( Prada 2010春夏男装宣传片《一年之际》 )

( Prada 2010春夏男装宣传片《一年之际》 )

三联生活周刊:人物的经历令人想到“旅行”这个词——这个主题,在你以前的作品,比如《竹林七贤》里也有体现过。卡尔·拉格菲拍过一个关于上海的短片,也与“旅行”有关,电影里可可·香奈儿有一段穿越三个时代的时间之旅。

杨福东:这个“旅行”,按照另一种说法是“心的路过”——在心中路过,而不是在现实中,有点像我们中国人说的“心的律动”,在心中过滤一些东西,那种感觉就出来了。卡尔·拉格菲那个我看了,他可能是把三段时间截到了香奈儿生活的相对时间段来对比,其中有些也还有点意思,比如列车上那段。

三联生活周刊:卡尔·拉格菲是以一个西方人的眼睛来看上海的,与东方人的视角有一些差异。作为一个生活在上海的北京人,你怎么看上海?

杨福东:上海有某一种感觉是没有时间限定的,大家认得的上海是这百八十年的上海。上海这么多年的发展变化,挑出来看,很多东西的感觉是相通的。你反过来看上世纪80年代的上海,其实很多状态已经非常鲜明了,或者说,相对繁华的大城市都是一个道理。你每天生活在北京,你对这个城市的认知度,其实跟电视上没什么区别。比如你住在望京,你可能就熟悉这附近的5公里,其他的信息,比如中央电视台着火了,你了解的跟外地人是差不多的。不能说你就熟悉北京了——但恰恰就是这些人是熟悉北京的人,他们聚集起来,形成了这个城市。真正了解北京的人,反而可能是北京的旅游者。前面提到的“闯入”,这也是个挺有意思的例子。“熟悉”或者“不熟悉”,也是这个意思。

三联生活周刊:我注意到影片里的演员,最多的一个动作是“看”。他们看他人,同时也被他人看,表情非常有意思——东方看西方也好,外地人看北京、上海也好,都有相似的异域观察在里面。

杨福东:“看”其实就像是台词。我跟演员聊天的时候说,不要觉得自己没有在表演,只是在走来走去而已,片里没对话,这就是台词。一个好演员,可以把2分钟的路走得很有意思。其中的走走停停、节奏的把握,以及包括眼神在内的微小动作,就是台词。人们习惯了一种方式的表演,就把它作为一个衡量的标准。我在想做东西的时候,是不是也有另外一个方法。

其实传统戏里也有很多实验的东西在,你看京剧里,提个马鞭,滴溜一下,就从北京到了山东。这很抽象,也很写实。

三联生活周刊:片中充满了蒙太奇、意识流、超现实主义的表现手法,很多人表示看不懂,也有人认为片子过于繁琐、破碎,表现形式超过了表现内容。你在拍这个片子的时候,有没考虑过观看者接受的问题?它毕竟与商业相关,有个品牌背景在后面。

杨福东:我觉得拍这个片子,自己是在做一个东西。整个片子就是按照艺术家的感觉走,所以还是比较轻松。退一步说,有人支持你做这么个短片,同时要用于他们的推广,但初衷还比较良好,谈了以后也尊重艺术家的想法,我觉得还可以。“跨界”如果是一个好的合作项目,有时候不是个坏事,不是谁隶属于谁的状态,或一个潜在的利用概念。如果双方是诚实的,都是用心去做,就会获得新东西。它像一个若干个团队一块儿做的东西,在团队合作上有一些收获。另外他们能提供一些经费,能用更好的设备,对个人来说也不是一件坏事。你会发现一些没经历过的东西其实也很好,只是不了解而已,会有不同的经验获得。

三联生活周刊:在中国,我们常说的狭义上的时尚也好,现代艺术也好,都是以“闯入者”,或者说“陌生者”的角度进入的,因为它们不是纯粹土生土长的东西,更多是在西方影响下成长起来的。

杨福东:首先一点是要正视自己,尊重自己。要闯入自己这一块,不打开自己,就很难接受一些东西。对外界来说,很难说谁是闯入者。你主动去接触它,就会比较好玩一些。自己要去接受,自己去学着改变,有一个自己的想法。解释“陌生”一个比较拗口的说法是:在内心你们太熟悉了,熟悉到你们都觉得陌生了。不管是建筑、绘画、服装还是艺术,其实都是殊途同归,追求得更多的还是精神品质的东西,不单只是衣食住行。时尚跟奢侈品还有区别,奢侈品的这个点还在物质那一块,时尚更多的是一种气质。所以我觉得,不论处在什么阶段,一个人对美的感觉,对内与外的那种感觉,都可以做得很好。■

(文 / 何潇) 一年普拉达之际闯入者