纯真博物馆

作者:三联生活周刊 ( 帕慕克和他的《纯真博物馆》 )

( 帕慕克和他的《纯真博物馆》 )

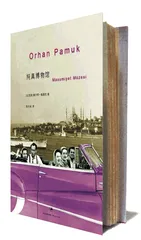

偶尔,一个诺贝尔奖得主撒娇般地使用一下他的权力会带来令人欣慰的效果。《纯真博物馆》的中文编辑告诉本刊记者,奥尔罕·帕慕克要求全世界的版本都必须使用原版的封面。于是今年初这幅20世纪50年代土耳其上流社会风情画出现在中国的书店里——1956年的克莱斯勒敞篷车,几个穿着优雅、带着纯真无害面容的土耳其资产阶级男女,透出这样的信息:曾经有段时间,土耳其人可比大家以为的要神气多了。但在这西化的表面下,爱情与生活到底是怎样的?《纯真博物馆》以帕慕克小说前所未有的500页篇幅讲的就是关于此的内容。小说发表后,他在一次采访中提到:“我的前妻看了这部小说后说:‘你把你知道的一切都写进去了。’”

帕慕克说,这是他倾注了最多柔情蜜意的小说。尽管是他本人最纯粹的爱情小说,但一如既往不会是单纯的谈情说爱。在小说中,他探讨了人与社会的关系、幸福和人生的意义,并且对土耳其女性在社会风俗下的生存压力倾注了很多关注。小说男主人公上流社会青年凯末尔爱上远房亲戚(他们没有任何血缘关系)芙颂后体验到爱情的不同阶段:沉溺情色,妒忌,失望,单相思,绝望和希望交织。帕慕克深度剖析了一个恋爱中男人的心理,并且以温柔的笔触反映了像芙颂这样生活在社会底层的一个漂亮的土耳其女人会遭遇的命运。他们的爱情故事始于1975年,在凯末尔跨越几十年的叙述中,展现的是伊斯坦布尔上层资产阶级家庭内部的生活,他们的小圈子及价值观,政治倾向,聚会形式,企业主的商业理念,文艺青年的理想,以及伊斯坦布尔随着岁月发生的变迁。

起初的凯末尔是个迷人的自大狂,相信自己鱼与熊掌可以兼得,甚至让自己的情人来参加他的订婚仪式——注定把激情变成了回忆。失去芙颂后,他陷入自己始料未及的单相思,“从芙颂消失那天算起,339天,我终于再次见到了她”。之后的整整7年10个月,他不停地往返已嫁做他人妇的芙颂家,仅仅为能看见她。这不是现代人所熟悉的生活和节奏,而帕慕克就在用半本书赋予这些行为合理性,芙颂的丈夫不免成了被操纵的傀儡——为作者更大的文学野心服务,最终是帕慕克的文学节奏和优美的文笔吸引读者读下去。“我不认为凯末尔的迷恋是正常的,但我们大多数人隐藏它。”帕慕克这样解释为什么他要让凯末尔经过反复挣扎后,最终选择了一种被非议的生活的原因。此外,去年底在哥伦比亚大学的一次演讲中他说道:“小说是最民主的形式,在其中我可以展现我的政治观,尝试各种生活和伦理的可能性。尝试人类如果完全听从灵魂的召唤,行为可能出现的变数。”

如果一个完全不懂人文关怀是什么的作者引用帕慕克的话来为自己的胡言乱语开脱,那就糟糕了。中国社科院的波斯语专家,同时也是帕慕克的研究者穆宏燕告诉本刊记者:“综观帕慕克的作品,《纯真博物馆》的确与他其他的作品在文学审美趣味上有所不同,这部作品中的柔情,我不记得在欧洲小说里看到过。欧洲大部分浪漫主义文学作品,在浪漫之中透着理性。但帕慕克这部作品中的柔情更多地来自深受波斯古典文学影响的土耳其传统,在波斯古典名著内扎米的《蕾莉与马杰农》、《霍斯陆与席琳》,贾米的《优素福与佐列哈》中,我们都可以看到这种不受理性制约的纯粹的柔情。”

下半部分的芙颂变得“不恋旧日情,佳人已世故”,而对她始终一往情深的凯末尔,命运的轨道滑向一个社会意义上不成功的人,取消门当户对的婚姻,单恋着以前的情人(也是我们社会不成文但人人都会拿来取笑别人的“四大傻”的行为之一),远离以前的生活圈,失去手下的企业,但帕慕克对他寄予了深厚的同情。托马斯·曼曾经说起过自己不够资产阶级化,以及由此给他带来的内疚感。帕慕克觉得他当年立志当一名作家而不被自己的阶级所理解,让他可以捕捉到凯末尔因为迷恋一个姑娘而自逐(不是真的被阶级驱逐,而是自身产生的自卑感而远离)于上流社会的感受。

凯末尔是小说的真正主人公,但是还有一个故事叙述者叫奥尔罕·帕慕克。这样的写作手法他曾经用在《雪》中,当年他在解释“帕慕克”的出现时说:“虽然我的书比读者觉察到的还要更富自传性,但这样可以提醒读者,卡(如凯末尔)是小说中的一个角色而不是我。这使得在小说中,私人的事情变得更具普遍性。”最后,凯末尔问他请来的写手帕慕克:“我能否对着读者说几句?”凯末尔承认他觉得自己一生过得很幸福。“人生最重要的事就是幸福。幸福仅仅就是靠近所爱的人。但是,人生对多数人来说,不是一种应该真诚去体验的幸福,而是在一个由各种压力、惩罚和必须去相信的谎言构成的狭窄空间里,不断去扮演一个角色的状态。”这是凯末尔的幸福观。

凯末尔有个习惯,总是控制不住顺走情人身边的小物品,芙颂家里体现着土耳其当时流行的手工艺和底层社会审美的小摆设,摸过的门把手、她的发卡、扇子、抽过的4213个烟头……“被丢弃在一边的东西会让我很伤心,中国人相信所有的东西都是有灵魂的。”凯末尔说。所以这些最终组成了一座怀念纯真的博物馆。

2008年,帕慕克首次访问中国,在新闻发布会上说起他刚完成一部他写作生涯最长的长篇小说,就是指这部《纯真博物馆》,并且说,他会把一些中国元素放到小说中。那次访问他去了杭州,杭州的中医药博物馆也出现在他的小说中。凯末尔——帕慕克承认他身上有他的影子,喜欢走访世界各地的博物馆,他去佛罗伦萨的乌菲兹博物馆参观,看到卡拉瓦乔的《被献牲的伊斯玛仪》。“它让我明白,能够从先知易卜拉欣的献牲故事里得到启示,就是可以用一种东西代替我们所爱的人,这也正是我对自己多年收藏的芙颂的物件如此依恋的原因。”

安德烈·马尔罗曾经写过一本《无墙的博物馆》,强调的是博物馆这个词的隐喻性,把他的一本书变成了一本想象中的博物馆,陈列并讲解所有他喜爱的绘画作品,而帕慕克却把他的小说变成了一个真正的博物馆。在小说的最后,附有一张地图,上面标着“纯真博物馆”在伊斯坦布尔的具体位置。这是真的吗?相信不少读者看到这里都会泛起疑问。帕慕克在接受采访中肯定了这个博物馆的真实性,它即将在今年开放,里面放的是他搜集的所有关于土耳其日常生活的用品。女孩子戴的发卡,历年的彩票,印有这座城市早年黑白影像的明信片,其中也包括他在纽约跳蚤市场找到的“凯末尔父亲用的剃须刷”。

某种程度上,《纯真博物馆》和玛格丽特·杜拉斯的《情人》可以天衣无缝地接上。“外面,是伊斯坦布尔春天独有的朗朗晴空。尽管闷热让街上未能摆脱冬天习惯的人们出汗,但房子和商店的里面,椴树和栗子树的下面还是凉爽的。阳台的窗户开着,窗外吹进一阵带着海水味和椴树花香的暖风,风掀起了窗纱,随后又让窗纱慢慢飘落在我们的背上……”《情人》在西贡:“这床与城市,只隔着这透光的百叶窗,这布窗帘。没有什么坚固的物质材料把我们同他人隔开。他们不知道我们的存在。”无论杜拉斯从女性独立的视角,还是帕慕克从关怀的视角,女性都处于社会中很被动的地位:“后来,他不允许他的儿子同这个住在沙沥的白人小娼妇结婚。”只是,帕慕克那个陈腔滥调的爱情结局令所有评论无语。杜拉斯则高明多了:“与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。”“如果没有最后两章博物馆学意义上的提升,凯末尔和芙颂故事结局让我觉得不像他的水平。”熟悉帕慕克所有作品的穆宏燕说。

凯末尔说:“我要用我的博物馆不仅让土耳其人民,还要让全世界人民学会,要以我们经历的人生为荣。我在外面看到,当西方人在骄傲地生活时,世界上的大多数人则在羞愧中生活。而事实上,如果能在一个博物馆里展出我们人生中那些令人羞愧的东西,那么它们就会立刻变成令人骄傲的东西。”话说回来,有多少人会搭时间去放满日常杂碎的博物馆瞧瞧呢,帕慕克正是用这本小说挑起全世界读者对它的兴趣。■

(文 / 苌苌) 博物馆纯真