女学者笔下的学术圈趣事

作者:三联生活周刊 (

)

(

)

艾丽芙说:“确实,像托尔斯泰观察到的,不幸的家庭各有各的不幸,地球上的每个人都有他自己的不幸,文学能够使各种不同的不幸得到理解。”文学的另一个作用是给少数聪明人提供一个学术场地,并对它加以保护和嘲弄。她在新书里记录了她在世界各地参加学术会议的经历。在斯坦福大学举行的一场国际巴别尔学术会议的晚宴上,巴别尔与第一任妻子所生的女儿盯着巴别尔的第二任妻子,喊道:“那个老妖婆会把我们都埋了。”

读研究生时,艾丽芙曾前往托尔斯泰的庄园参加为期4天的国际托尔斯泰学术会议,因为会议接受了她的一篇论文。当时系里规定,在国际会议上宣读论文给予1000美元的差旅费,在国外做田野调查给予2500美元的差旅费。为了争取到更多资助,艾丽芙向导师报告说,她要去调查托尔斯泰是不是被仇家谋杀的。

飞往莫斯科时,俄航弄丢了艾丽芙的行李,托尔斯泰的庄园又没有服装店,她只好一直穿着旅途中穿的衣服。“我想在飞机上睡觉,所以穿的是拖鞋、运动裤和一件格子衬衫。有些国际托尔斯泰专家以为我是一个托尔斯泰主义者,像托尔斯泰和他的追随者一样,发誓要穿着凉鞋走路,白日黑夜都穿同一件农民式的上衣。与会者大约有25位,我们在一起,除了谈论托尔斯泰之外,还在托尔斯泰的房子和花园里闲逛,坐在托尔斯泰最喜欢的凳子上,敬佩托尔斯泰的蜂箱,思考托尔斯泰最喜欢的小屋,并避开托尔斯泰最喜欢的鹅品德败坏的后代——其中野蛮的一只咬了一位符号学家一口。”

艾丽芙是土耳其裔,出生于纽约,毕业于哈佛大学,是斯坦福大学比较文学博士,《纽约客》、《n+1》等杂志的撰稿人。她书中披露了天才们日常生活中一些难以理解的举动,比如她说托尔斯泰迷恋自行车,他在小儿子去世一个月之后开始学习骑自行车,“我们想象得到,当托尔斯泰沿着花园里的小路歪歪扭扭地骑行时,仍在承受着丧子之痛的索菲亚作何感受”。她还写道,陀思妥耶夫斯基前往巴特霍姆堡作为期3天的旅行,但他一直待了10天,其间他不仅输掉了所有的钱,还输掉了手表,以致随后他跟妻子都没法知道时间。

在读契诃夫的小说《带小狗的女人》时,令她印象深刻的是关于每个人都有两种生活的段落:一种是公开的,别人看得见的,另一种生活则在暗地里进行。“由于环境的一种奇特的、也许是偶然的巧合,凡是重大的、有趣的、必不可少的事情,都是暗地里进行的;凡是伪装自己的,在银行里的工作、带着妻子去参加纪念会等,统统是公开的。”

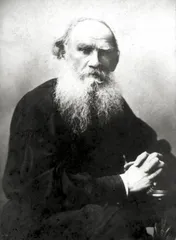

( 托尔斯泰 )

( 托尔斯泰 )

艾丽芙介绍了她的文学意识觉醒的过程。刚开始阅读经典作品的时候,她很困惑,如巴别尔的《我的第一只鹅》,她完全搞不懂他为什么要杀死那只鹅。还有陀思妥耶夫斯基的《群魔》,最初的英译本误译成《着魔》,描写的是在俄国一个偏远的省份,一群知识分子陷入疯狂的故事,读研究生时她才理解了这部作品的意义。读书时,她曾经把体重计带到图书馆,称托尔斯泰选集的重量,一次称10卷,“显然,加在一起有一头刚出生的大白鲸那么重”。

人们通常认为文学理论沉闷枯燥,但艾丽芙指出并非如此。当她十来岁第一次读《安娜·卡列尼娜》的时候,有一点让她感到很惊讶,托尔斯泰给人物取一样的名字:“安娜的情人和她丈夫都叫阿列克谢,安娜的仆人和女儿都叫安娜,安娜的儿子和哥哥都叫谢尔盖。”这种重复看上去让人惊讶,但又符合现实。读研究生时,她发现德里达的著作有助于她理解这一现象:“德里达曾经写道,一个恰当的名字的独特性跟它的普遍性是不可分割的:它总是可能是根据别的东西来命名的。名字基本的张力是,它同时指称和不指称一个独特的个体。”这一经历帮助起初想做小说家的艾丽芙相信,对文学的学术研究并非文学愉悦的终结,而是更深刻的起点,研究你热爱的东西并不会损害它。“爱真有那么脆弱吗?爱的意义不就是让你去学习更多东西,沉浸于其中,为之着魔?”■

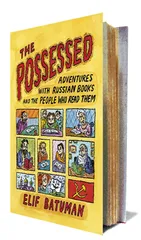

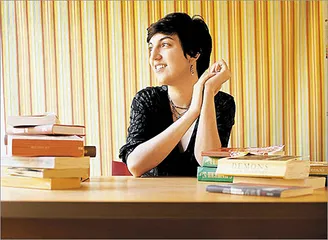

( 艾丽芙·巴特曼和她的新书《着魔:带着俄语书跟读俄语书的人一起历险》 )

( 艾丽芙·巴特曼和她的新书《着魔:带着俄语书跟读俄语书的人一起历险》 )

(文 / 小贝) 学者学术趣事笔下