让我们一起读童书

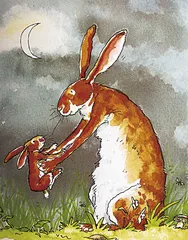

作者:陈赛 ( 《猜猜我有多爱你》

)

( 《猜猜我有多爱你》

)

在那野兽出没的地方

“红泥巴”是一家门脸极小的书店,深藏在亚运村的一个小居民区里,只有几排简陋的书架,架上密密麻麻地塞满了书,除了一些青春漫画、校园小说之外,绝大部分都是大开本的图画书。

店主人叫阿甲,穿一件夹克衫,大脸,微胖,笑起来很是爽朗,再素朴不过的一个人。他在几个书架之间走来走去,不时随手抽出一本——《田鼠阿佛》讲一个老鼠诗人的故事;《小房子》是对美国早期田园生活的无限怀想;《三只小猪的真实故事》登在《大野狼日报》上,讲的是媒体对现实的扭曲;《松鼠先生与月亮》是一只松鼠的狂想曲……

他小心翻开精美的书页,目光所及,啧啧赞叹,仿佛每一页都是艺术品,每本书的存在本身就是一则美丽的故事。

现在他手中拿着的是《野兽出没的地方》,封面上是一只正在冥思的大脚怪兽,这是他非常迷恋的一本书,文字是他亲自翻译的。

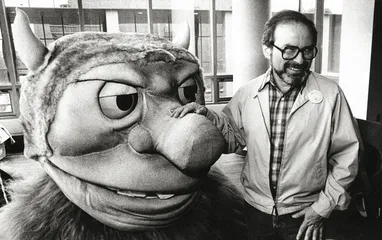

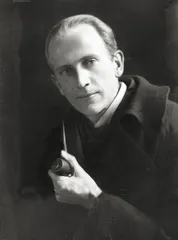

( 图画书《野兽出没的地方》作者莫里斯·桑达克

)

( 图画书《野兽出没的地方》作者莫里斯·桑达克

)

“那天晚上,麦克斯穿上狼外套在家里撒野……”

他往墙边的小板凳上随意一坐,给我们讲起故事来。他如此迅速地进入角色,声情并茂,好像我们只是几岁大的孩子。

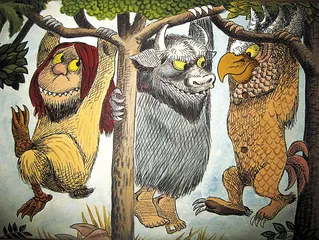

( 《野兽出没的地方》一书中的画面

)

( 《野兽出没的地方》一书中的画面

)

对一个习惯了独自阅读的成年人来说,坐在小板凳上听另一个成年人一本正经地给你讲一个小男孩在野兽国做国王的故事,实在是一种很奇特的经验。

一本书读完,不过10分钟,我却有点回不过神来。奇特的画面,充满了隐喻,寥寥数语,却似有无穷深意。

阿甲笑着对我说,第一次接触图画书的大人,经常有你这样的反应,这是图画书的魅力。

其实,他对图画书的了解,也是从2002年红极一时的几米漫画开始的。但几米的绘本是给城市“小资”们看的。殊不知,在国外,儿童图画书是一门有着100多年历史的独立艺术,出过许多大师级的创作者。

( 2009年4月13日,奥巴马给参加白宫复活节活动的儿童念童话故事《野兽出没的地方》 )

《野兽出没的地方》作者莫里斯·桑达克就是个奇才,被称作“图画书的毕加索”。他的作品总是在探索童年时代的心理恐惧和渴望。《野兽出没的地方》之所以特别,就在于它是第一本承认儿童具有强烈情感的图画书。

成年人总是一厢情愿地将童年定格为一种伤感的、罗曼蒂克式的经验:快乐的孩子生活在无忧的国度,阳光永远灿烂。他们或者不愿意承认,或者忘记了,童年是一个让人恐惧的人生阶段,恐惧、焦虑、愤怒、嫉妒、无聊是儿童日常生活中的一部分,他们每天都要努力与挫败感共处。对他们来说,一点点外来的恐惧可以很刺激,无论在智力上,还是情感上。

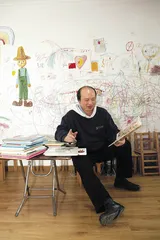

( “红泥巴”书店店主阿甲

)

( “红泥巴”书店店主阿甲

)

刚出版的时候,很多大人担心这本书里青面獠牙的怪兽会吓坏小孩子,但小孩子热爱这本书。曾经有小男孩给桑达克写信,问他:“到底花多少钱才能到达野兽国?如果票价不太贵的话,我和妹妹都想去那里度假。”

“40年来,这本书只吓倒过几个神经质的孩子和大人,主要是大人。”阿甲笑眯眯地说。

( 《小熊维尼的故事》作者A.A.米尔恩

)

( 《小熊维尼的故事》作者A.A.米尔恩

)

儿童阅读推广人

很难想象,这个爱讲故事的中年人本来是一个律师。他大学毕业后在法院里做书记员,经常要跟死刑案件打交道。随着经手的死刑犯越多,心情也越糟糕,日子终于变得难以忍受,于是就跑到大学的成人学院里教法律,以为教书育人,总该更有建设性,却发现一个人到了上大学的年纪,价值观早已固化,固执功利之程度,不亚于社会上混迹多年的老油条。

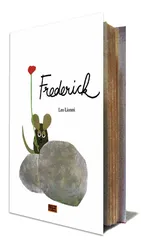

( 李欧·李奥尼作品《田鼠阿佛》 )

( 李欧·李奥尼作品《田鼠阿佛》 )

他也搞过网站,但纳斯达克股市崩盘,互联网淘金梦付诸流水。恰逢女儿出生,他赋闲在家,没事就给女儿读图画书,从中获得无穷乐趣,于是一门心思做起了“儿童阅读推广人”——这个词很可能是他的原创。

从21世纪初开始,鉴于电子媒体文化对书本文化的侵蚀,欧美很多国家都在重提儿童阅读的重要性。

( 熊亮作品《京剧猫+长坂坡》

)

( 熊亮作品《京剧猫+长坂坡》

)

在美国,2~5岁的孩子平均每天要花5个小时看电视。父母们担心,如果不培养孩子对阅读的热爱,他们会被一个超链接、像素化的未来彻底俘虏。

西方国家一直有给孩子讲故事的传统。在英国,每逢女王生日,都会邀请小孩子到白金汉宫,由女王亲自给他们读书。这种传统起源于宗教仪式,一家之长的父亲读《圣经》给大家听,后来才逐渐拓展到读文学作品。

( 玛利亚·塔塔尔 )

( 玛利亚·塔塔尔 )

中国却没有这样的传统。这么多年来,绝大部分家长和老师对于儿童文学的理解仅限于安徒生与格林童话。受限于阅读经历和知识结构,他们或者放任孩子对阅读趣味的简单追求,或者强迫孩子阅读与其年龄、心理成熟度不相符的书籍,比如让一个小学生去读《巴黎圣母院》、《战争与和平》。

在阿甲看来,中国儿童阅读的社会生态要想全面改善,必须在整体层面上动手术,最重要的是教育体制和公共图书资源的配置。但是,当这条路暂时无法走通时,组织民间草根的力量,“从每个看似破碎的终端开始入手”,未必不是另外一种通道。

他和哥哥“探长”辞掉原来的工作,一起开书店,办网站,搞读书俱乐部,为出版社推荐选题,在媒体上写书评,去学校组织读书会,也有一些公益组织找上门来,一起去乡村学校给孩子讲故事,都是身体力行而已。

这些年来,即使在当当网、亚马逊这种大型网络书店的竞价冲击下,红泥巴书店仍然勉力维持下来,养活几个人,大家得以专心做自己喜欢做的事情,过一种比较自在的生活,几乎是个奇迹。用他自己的话说,也是一种机缘——“有缘的父母、老师、作者、编辑、出版社、公益组织,互相依存,互相帮助”。

现在,中国童书市场基本上每年以20%的速度增长,每年从国外引进的图画书就超过1000种。如果倒退5年,这种书在市场上根本就找不到。用北师大儿童文学博士王林的说法,当时西单图书大厦整整一层的儿童图书专柜,基本上找不出几本好书。

当时王林在一家出版社做编辑,他以自己专业判断力和鉴赏力挑选出来的经典童书,在市场上的表现却总是很难看。深感于这种现象的悲哀,他也加入“儿童阅读推广人”的圈子,经常和阿甲一起办一些公益性的讲座,教大人怎么给孩子讲故事。

比如这种大开本的图画书,是一定要父母和孩子一起看的。它的目的不是为了识字,甚至不是为了讲故事,更重要的是心灵的交流。按照日本人的说法,这种时候,一定要让孩子坐在你的左腿,这样他能感觉到你的心跳,记住你的声音。

日本图画书之父松居直在《幸福的种子——亲子共读图画书》中曾写道:“念书给孩子们听,就好像和孩子们手牵手到故事国去旅行,分享同一段充满温暖语言的快乐时光……孩子们长大以后,我才真正了解到,当时我用自己的声音、自己的语言讲了这么多故事的意义在哪里。我也发现,通过念这些书,我已经在他们小时候,把一个做父亲的想对孩子们说的话说完了。”

不久前,美国著名的儿童文学编辑Anita Silvey从12.5万种童书中选择了100本,编成一本《给孩子的100本好书》。

让王林备感欣慰的是,这100本书中,已经有60多本在国内出版,其中30多本是最近3年出版的,比如《雪人》、《好饿的毛毛虫》、《七只瞎老鼠》,也是他们这些年来一直倾力向学校和父母推荐的。

当年阿甲给书店取名叫“红泥巴”,因为他们小时候是玩泥巴长大的。他的童年在湖南的一个农村度过,兄弟四人,他排行老三,父母都是读书人,但生活逼仄窘迫,并无余力对孩子的生活多加管教。

“小时候父母不管,或许是最好的事情。”他说,“但在今天,你怎么敢不管呢?”

对一个儿童的成长而言,比起玩泥巴来,阅读已经是不大自然的事情了。但与电视、游戏那种快速、侵入式的感官刺激相比,阅读又可谓最为自然的方式了。

“在一个无信仰的时代,至少阅读能让人的心静下来,慢下来。孩子的成长能够优雅一点,从容一点。”

如果你读过《小熊维尼的故事》,在被迪斯尼改编之前,A.A.米尔恩的文字与谢巴德的插画中的小熊维尼,也许能明白他的意思。

有一天,维尼在家里睡懒觉,天上突然下起雨来,一点一点地浸没了他的床脚。维尼看着雨,心里有点烦恼,但一会儿就又睡着了。第二天,雨又下了一整天,把他的床再没了一点点。就这样,雨一直下了好几天,维尼的被子终于被打湿了,于是他只好从暖暖的被窝里爬出来,给粉红猪写了一封信,然后搬了一罐蜂蜜到房子外面的大树上,一边吃蜂蜜一边看雨,脚伸在外面荡呀荡。他终于把七八个蜂蜜罐里的蜂蜜都吃光了,水也开始没过大树了,这时粉红猪就驾着一艘小船来接他了。

这样的童话故事是有点老庄的趣味的。对现代人而言过于奢侈的生活方式,对孩子来说,却是一种非常自然的态度——无论你怎样着急上火,小孩子永远都是磨磨蹭蹭的。

“一个孩子在成长过程中最需要的是安定感。但是在今天的中国,时代的脚步迈得太快太急。有多少大人对自己的未来是放心的,更何况小孩子?”

“在我看来,与其教育出一个聪明但没有方向的孩子,不如一个不那么聪明但内心丰富的孩子。我希望一个孩子到了十一二岁,仍然保持着天真,抱着不客观的希望,仍然相信童话,相信奇迹。”

“跟孩子在一起,就好像跟无限的可能性在一起。那是一种原始的能量,成年人早已忘记。从这个意义上来说,图画书给成年人提供了一种机缘。它让你意识到,原来人可以有另外一种活法。”

给孩子画画是一件寂寞而美好的事情

熊亮与我想象中的样子很不一样。从他的画判断,我以为会见到一个单纯的人,活在自己世界里,拒绝长大;没想到却是一个为生计奔波着,为出版市场焦虑着,为政策无奈着的成年人。

他住在北京五环路以外的亦庄,每次进城都是一番奔波,因此显得特别疲倦。

“画画之前,我必须喝点酒,把这些乱七八糟的想法都赶跑,才能慢慢进入状态。”他猛灌了一杯咖啡,用手擦了把脸。

其实,他本来可以活得轻松许多,风光许多。毕竟已经在插画界小有名气,画一些几米风格的成人绘本迎合市场,对他来说大概不难,但他却不愿去做,因为那些东西没有灵魂。就像插画大师李欧·李奥尼说的,给孩子画画虽然寂寞,却很美好。

49岁那年,著名的插画大师李欧·李奥尼带着两个孙子从纽约回格林威治镇。在火车上,两个孩子吵闹不休,他试过各种办法都无法让他们安静地坐在椅子上,于是灵机一动,从随身带的一本《生活》杂志上撕下几片有颜色的碎纸片,编了一个故事。故事的主角是一个圆形蓝色块和一个圆形黄色块,他们俩是好朋友,当他们拥抱时就变成了绿色……

这个故事后来成了李奥尼的第一本儿童图画书。终其一生,他为孩子们画了40多本图画书,部部都是经典。他常说:“就我目前所完成的许多事情中,很少有事情能比童书创作带给我更多的满足感。”

熊亮是在妻子怀孕之后才开始画儿童图画书的。此前,他在一家外贸公司做设计,苦闷无聊,闲时画卡夫卡的《变形记》以自娱。他的绘画底子是小时候在一个阁楼里跟着《芥子园画谱》自学打下的,没有经过任何的科班训练,但也不曾有过任何的管束和限制。

也许是因为这个原因,他的风格很古怪,故事的主角是兔儿爷、虎头鞋、青菜……又融入了很多传统戏剧、评书、歌谣的元素。他似乎很喜欢这种符号化的东西,连他那把古怪的山羊胡子,好像也是一种符号。在《看不见的马》里,关公与猫仆扯着京腔,依依呀呀,是要唱出来的一个故事。

熊亮一直想做“中国式的绘本”。他的图画书,从趣味、情感、哲学而言,都非常自觉地追求一种中国味道。并非有什么野心,他的想法其实很朴素:将传统的中国文化与当代中国儿童的生活状态对接起来,让孩子有一个“可记忆的中国”。

我很喜欢他的《小石狮》,一个“一动不动的主角”讲述一个关于家乡和记忆的故事,伤感的情调有点像美国女画家维吉尼亚·李·伯顿的《小房子》,尤其容易触动一个来自江南的人,因为那里多石雕,尤其是小石狮子,桥头马上,形态各异。熊亮是浙江嘉兴人,小时候在河里游泳,还能看到一半身体浸在水里的小石狮。

但是,他不愿意在伤感的调子上多作停留,他更愿意画能让孩子们放声大笑的故事。“最近我忽然领悟到,我以后做书的目的,就是要培养笑点低的孩子。笑点低的好处是,兴致高昂。面对困难很多人会放弃,笑点低的人却不会,他们永远有好奇心。”

在熊亮看来,一个一流的图画书作家,应该是诗人、画家、作家的结合。更重要的是,他必须具备一种独特的天分——记得童年的感觉,回到纯真的状态。像八指头陀诗中所云:“吾爱童子身,莲花不染尘。骂之唯解笑,打亦不生嗔。对境心常定,逢人语自新。”

但是,“像儿童一样思考”,对一个成年人来说要抛开的东西太多了,简直像“无我”或“顿悟”那么难。许多人觉得给儿童做书算不上一件很厉害的事,他们哪里懂得?

在《像孩子一样:童年与儿童文学》一书中,美国学者杰瑞·格里斯伍德(Jerry Griswold)将“童年的感觉”总结为5个关键词:1.温暖、安逸;2.恐怖;3.小、袖珍的东西;4.轻盈(孩子无数次梦到飞翔、飞檐走壁);5.万物有灵。

“轻盈”恐怕是熊亮最为向往的一种境界。就像他的《野孩子》系列。所谓“野孩子”,就像地里长出来的植物,给点阳光就灿烂,撒着欢儿地玩,无拘无束,自由生长。他自己就是这样长大的,在江南乡下的小溪里抓虾,捉蚂蚱,捡石头,爬树,在属于自己的小阁楼里看书画画,全凭兴趣。

与童年的他相比,现在的孩子活得太沉重。中国的父母向来喜欢以“爱”的名义施加软暴力。很多孩子从幼儿园大班开始就变得沉闷起来。这是很可悲的事情。《野孩子》就是想让孩子们变得“野”一点。《我的理想》是《野孩子》系列中的第一本,文字取自一个农村孩子的作文,一字未改,讲的是一个孩子目睹村人因为没有好的医疗设备而死去之后萌生的理想,没有过多的感伤、沉重,反而很阳光、天真。

“人生就是为了笑起来,其他的都是细枝末节,成败或是艺术有什么重要?与欢乐相比都是细枝末节。”■

小红帽从来没有走远

——哈佛大学教授玛利亚·塔塔尔谈童话

玛利亚·塔塔尔(Maria Tatar)是哈佛大学德国语言与文学系教授,她研究儿童文学、德国文学与童话。

小时候,我有一本《格林童话》,但是德文版的。看不懂字,我和姐姐就一遍遍看着那些美丽的插图,自己给自己编故事。在母亲的一点点帮助下,我们成功地串联起故事的碎片,把它们编织成一个完整的故事。我尤其喜欢《韩塞尔与葛雷特》,因为它显示了兄弟姐妹团结的力量。我也喜欢《白雪公主》,很大程度上是因为她的玻璃棺上那朵美艳无比的玫瑰。在插图和故事之间,我尽情地玩着一种叫“假如……”的游戏,想象那个世界里所有的奇观、美丽和恐怖。

当我获得德国文学的博士学位时,没有人在大学里教童话。在学术界,《格林童话》只具备文献学上的意义,没有人在乎那些给孩子看的故事。

当我有了自己的孩子——一个男孩,一个女孩,我重新对童话产生了兴趣。我被这些故事中的暴力所震惊——在《杜松树下》,一个继母砍下了继子的头颅,把他炖成肉,喂给孩子的父亲吃。后来男孩变成一只鸟,在继母的头上砸下磨石。我同时也惊讶于,全世界的儿童都伴随《格林童话》长大,但在我的学术领域内,竟然没有一个人试图去分析这些有着全球影响力的故事,它们比绝大部分德国文学更有力。

布鲁洛·贝特尔海姆在《魅术的使用——童话的意义与重要性》中,第一次提出童话研究的学术价值。他以弗洛伊德理论解析了童话在“从前……”的安全外衣下所隐藏的冲突、恐惧和欲望。

儿童对这个世界充满好奇,大人们总是试图保护他们远离人生的残酷现实。一旦儿童有机会进入到童话的世界里,他们经常要见证那些主人公所面临的残酷场景。主人公要如何处理?他们要利用自己的智慧(哪怕他们是故事中最年轻或者最愚蠢的人),他们展示人性与勇气。无论怪物如何凶残,他们总是能生存下来。童话在一定程度上教育孩子如何处理生命中最糟糕的处境。希望永远都在,除了那些邪恶的敌人。

大人给孩子讲童话故事时,一个对话的机会出现了。孩子们可能希望你一字一句地给他念,同时也喜欢自己再想象、再创造故事。当你读一则故事给孩子听的时候,可以即兴发挥,上下里外颠倒,或者从另一个配角的视角重新编排故事。

这些故事诞生于火堆边,起源于成年人的口头叙事文化。那时候人类还没有形成“儿童”的观念,儿童只是小尺寸的大人,他们混在成年人之中,一起听那些生动、暴力、粗陋的故事。

孩子们热爱故事中的动作、兴奋和情节剧。他们被故事吸引住,听了还想再听。还有什么方法比讲故事更能让孩子亲近你,共同创造回忆吗?我经常对我的学生说,故事只需要一点单词而已——你真正可以从无到有。

当孩子长大一点,渐渐失去对童话的兴趣,他们转向更加复杂的故事。但很多成人读物都是基于童话的情节,电影也经常把童话作为潜台词。今天,你可以从安妮·塞克斯顿的诗歌,或者安吉拉·卡特的小说中读到“小红帽”的故事,或者你可以去看电影《水果硬糖》(Hard Candy)、《疾速惊魂》(Freeway),又或者,你去听《你看起来很美》、《嘿,小红帽》。

小红帽从来没有走远。你以为你长大了,就丢弃了这些故事。但事实上,我们将他们内化为自己的一部分,反反复复地利用他们来思考文化上的冲突。小红帽是关于天真与诱惑的故事——它捕捉了我们最初的恐惧和欲望,此后我们无数次地重复这个命题。

我总是告诉我的学生,童话是有魔力的,迁移的,变形的,隐喻的。我花了20多年研究童话,从来没有厌倦过。这些故事是强大的,活泼的,复杂的。它们在情感上让你上瘾,又在智力上刺激你。

即使在这个癫狂的消费文化里,童话仍然充满着生机。今天,儿童不仅从书本中,也在电影、游戏、各种新媒体中与童话接触。迪斯尼在一定程度上抹平了童话的丰富性,但儿童并非消极的消费者,他们能通过自己的想象力打碎迪斯尼的权威。看看《哈利·波特》,看它如何刺激了孩子书写前传、续集甚至重造主人公,你就知道,人类的想象力从来不会被遏制——童话的功能是刺激想象力,而不是限制它。■

(文 / 陈赛) 读童一起我们