从活生生的娱乐到干巴巴的标本

作者:王小峰中央电视台春节联欢晚会是这样的一个东西:它用了20多年的努力,达到了和中国足球一样的境界——主要是供老百姓骂的。但是它每年都要披着祥和欢乐的外衣出现,在除夕之夜的年夜饭盛上一盘鸡肋,让你食之无味,又弃之不忍。它几乎变成一个举国体制,投入大量人力物力财力,凭借一种垄断方式获得越来越大的经济效益同时,口碑却与之成反比。连中央电视台自己的收视调查结果都是逐年递减,门户网站的调查观众满意度更是跌到了最低点。出现这样的结果,原因是显而易见的,春晚制造的欢乐祥和是虚假的。今天的电视观众已经不是20年前守在电视机前靠电视解闷的那种心态了,他们有更多的选择,至少,那些选择是他们在这个中国传统节日当中能给他们带来真实的快乐,哪怕是打一圈麻将或吃一顿饺子,它带来的快乐都比花上千万元打造出来的一台电视节目来得真实。

2月9日,彩排后台,疲惫的演员们在稍事休息

2月9日,彩排后台,疲惫的演员们在稍事休息

而2010年春晚已经把无聊的春晚“文化”推向了极致,它可能是有春晚以来动用科技手段最多的一次,但同时也是最难看的一次。

每一届春晚剧组的导演都不愿意正视一个现实,那就是春晚是办给谁看的。如果说清楚是为了给审查的领导看的,那无可厚非,这样我们还可以研究一下领导的审美口味。问题是,他们一致认为,只要他们花时间做出一台节目,是给广大口味不同的观众看的,这无论从哲学上还是数学上都是一个无法自圆其说的逻辑。所以这些年他们已经准备了很多借口,如果观众不买账,他们会说没法满足所有人的喜好。既然没法满足所有人,干吗还要操办成团体操一样,什么东西都塞进来,生怕落下一个观众喜欢的表演形式?有人喜欢听歌,有人喜欢看相声小品,大概没有人什么都喜欢,更何况节目越来越差。观众已经不像当年那样,要求每个节目都喜欢,都知道在4个多小时里能看到一个自己喜欢的节目就行了,但是现在观众连这样的要求都得不到满足了,观众的品位一直在提升,但是春晚的节目却一直在退步。

过去我们生活在一个好像总是被给予快乐的环境中,今天人们越来越知道该通过什么样的方式去寻求自己的快乐,并且享受这样的快乐。但是春晚却依然摆出施舍的嘴脸在除夕之夜给予民众快乐,好像老百姓过年不知道怎么快乐,只有它给予的快乐才是快乐。如果说过去娱乐内容不发达,人们会依赖电视,会形成一种你给我我快乐的默契,但不意味你不给我我就不快乐。今天的春晚更像是人们在各自寻找节日快乐的同时在旁边扮演的起哄角色,并且一直想象着自己是制造快乐的源泉——实际上它这个功能早就消失了。

春晚最早出现时,导演确实是本着给观众带来快乐的目的呈现这台节目的,并且做得很好。但好景不长,随着它的影响日益加深,它逐渐从一台娱乐节目变成了一种意识形态,为春晚附加了很多本不该它承载的一些东西。快乐变成了一副华而不实的躯壳,变成了一个宣传阵地,国家政策、建设成就、光辉形象……都塞进了春晚。一个本来是在除夕之夜让观众开心逗乐的晚会节目,变成了一个政策或政府形象的宣传台,这种做法要么是不屑于民众的快乐,要么是只满足于少数人的要求。

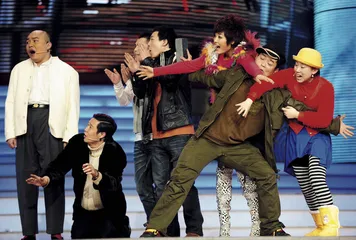

冯巩等人表演的小品《不能让他走》

冯巩等人表演的小品《不能让他走》

所以,当4个多小时的晚会节目变成必须围绕某种要求去做的时候,它只能违背艺术表现方式,以达到它想要的效果。每年春晚,剧组的人都很努力,也试图去突破,满足观众的需求,但为什么它反而离观众越来越远?因为它已经把艺术表现空间压缩到了一个极限。其实春晚不用每年都推出新节目,过去的节目换上一身新衣服再拿出来演一次也可以。事实证明是可行的,可以节约很多成本。因为节目不管怎么变,它所诉求的价值核心是不变的,从观众这边看到最后还是一个字:假。

2010年春晚有几个热点:小虎队、刘谦、王菲和赵本山。小虎队成为亮点是意料之内的,当近几十年的文化娱乐发展已经到了只能推陈不能出新的地步时,小虎队的突然出现一定能打动不少人。但是我们不觉得有些可怜吗?20多年前,不谙世事的时候你在听小虎队,20多年后,你都成家立业了,又用他们来感动一下自己?人们总不能把对精神的需求降低到像中国足球一样只要胜一次韩国就行的地步。小虎队在春晚被热捧,掩盖了娱乐业衰落和春晚创意技穷的事实。怀旧的确是一个挽救衰败的高招,人们总会被怀旧所感动,谁都有记忆里敏感的神经,隔三差五触动一下,效果很好。当现在可以被怀旧的逐个拿出来用一次,再过多少年,当下的某些东西又可以被怀旧了。当然,小虎队这三个人还能重新站在舞台上,确实很有勇气,形象上今非昔比的遗憾比起怀旧的感动已经不算什么了。可是感动之后,连那残存的一点美好的青春记忆都不再了。

小沈阳在2010年辽宁电视台春晚上表演的节目《疯狂粉丝团》

小沈阳在2010年辽宁电视台春晚上表演的节目《疯狂粉丝团》

继相声之后,流行歌曲也被春晚扼杀。凡是被春晚看上的文艺形式,基本上都是死得快。过去,由于内地跟港台之间沟通不畅,内地对港台流行音乐产品引进有限制,这给很多港台歌手留出了在春晚舞台上大显身手的机会。1987年以前,凡是登上春晚舞台的港台歌手都让人眼前一亮,他们演唱的歌曲必然会在当年流行。但是1987年之后,内地实施了港台音像制品引进政策,大量港台音乐可以直接在内地出版发行,加上媒体对娱乐行业的报道量增加,人们对港台音乐已经没什么好奇心了,之后登上春晚的港台歌手已经不是重磅人物了。这样春晚从介绍港台歌曲演变成港台歌手通过春晚获取商业利益的平台,他们能给春晚留下的都是些平庸泛泛的表演,有他们不多,没他们不少。

王菲退出歌坛数年有余,没有王菲的歌坛多了些许寂寞,不管王菲今年是否真的复出,至少她登台春晚会吸引很多眼球,作为一个大电视台,他们也必须靠一些知名度较高的演员来撑局面,这反过来说明,他们真的在失去关注。有些演员是雷打不动地要上,有些节目雷打不动地必须要有,再看看还剩多少时间?几乎没多少了,在仅存的一点时间里,必须放进去几个能在除夕之前媒体又可说道的人物,以提高公众关注度。本来把节目弄得漂亮一点比什么都管用,非要用丢西瓜拣芝麻的恶俗方式来维持关注度,已经没有第二家电视台在这个时间段跟中央电视台竞争,他们还这么担心。所以,像王菲这样的歌手在今年春晚就被扮演成这样的一个替代品,不过各有所需,一拍即合。

但是王菲并不适合在这种人为制造的欢乐祥和的气氛里表演,她与整个春晚格格不入,问题是王菲这样的歌手太少,其他多是些俗不可耐的歌手,这让春晚剧组从来不担心有人填补时间。而之后关于王菲到底是真唱还是假唱,恰恰说明观众早已对春晚失去了信任感。作为歌坛的一个重量级别歌手,观众当然希望王菲在这次复出能展示一些真功夫。但是,春晚让她假唱了。当然,王菲是真唱假唱已经变得不重要,整个春晚就包围在一种假大空的氛围中,王菲就算真唱又能怎样?但是之后春晚导演在对媒体解释的时候,就像王菲假唱能被发觉一样,自己穿了自己的帮。当有人质疑王菲在一出场身体几乎没有任何动作的情况下,切换的特写镜头明显能看出她手里拿的麦克风出现转动。导演解释是用了备播带里面的一些镜头,目的是为了能让观众看到更好的画面。这是否说明现场直播的效果还不如彩排效果?使用备播带往往是防止直播时出现意外,这个谁都能理解。王菲在音乐间奏期间镜头切换都属于正常,但是画面穿帮恰恰出现在王菲正在唱的时候,这就意味,如果有两条声音,不可能在直播中切换得那么严丝合缝,神仙都做不到,但是春晚的导播做到了。这只能说明,它必须只能有一条声音,但是出现不同时间录制的画面,那不是假唱又是什么呢?

其实春晚的导演不必遮遮掩掩,因为他们拥有全世界最好的录音设备,每个麦克风价格都在10万元以上,但是他们没有一流的音响师,使真唱变得完全不可能,就应该把假唱的实情告诉观众,至少观众还落个知情权。这就是一个态度问题,能糊弄就糊弄,能糊弄过去就糊弄过去,糊弄不过去再找一个其他理由。

歌舞类节目占整个春晚节目的一半左右,但是这些年有一首通过春晚流行的歌曲吗?没有。歌曲在春晚中起的作用是,用来间隔语言类节目,制造梅花间竹的效果;其次是给那些一些想通过春晚提高知名度或者稳定知名度的歌手一些机会。至于他们唱的是什么,即便在对口型的时候那些旋律是否入耳,都变得一点不重要了。歌曲对春晚来说应该叫“歌颂曲”。所以,春晚每年都会被这样的内容占据两个小时左右的时间。即便今年有了小虎队和王菲,也无法改变它空洞的事实。

春晚变化最大的是灯光舞美服装,这方面进步飞速是它基本不存在内容审查问题,我们能掌握的那点高科技和山寨的本事都用在春晚上了;另一方面中国人的色彩教育一向很糟糕,反正只要色彩鲜艳热闹就可一俊遮百丑了。这么做他们认为可以给观众带来一个震撼效果,用刘谦今年表演中的口头禅就是:太完美了。但是,这种技术的完美仍然无法遮掩头脑创意上的空洞,它不过是把过去实景或实物的效果变成一种数字影像而已。

刘谦因为在2009年春晚上表演魔术而掀起一股魔术热,成为去年春晚收视率的一个高点,今年他再度成为议论的话题,但人们仅仅是通过视频慢放即可看出他的魔术不过是雕虫小技而已。这给刘谦提出了一个问题,在互联网时代,还玩过去那一套把戏是不是该过时了?他出场时收视率一定又会增高,在一个从头到尾都很虚假的晚会上,那还不如看看货真价实的造假。让人失望的是,刘谦大部分时间依赖的是摄像机镜头的推拉。本来人们想看看货真价实的造假,但最后还是觉得货不对板,要是这样,做魔术师太容易了,只要雇个一条心的摄像就能完成。这种魔术技巧春晚应该获得一半的专利权,因为这种糊弄人的魔术它的确“很央视”。

语言类节目的堕落让从前喜欢这类文艺形式的观众不断降低自己的底线。以前观众希望能看到幽默讽刺的相声小品,但是后来看不到了;当然,处处都是歌颂赞扬但只要还有幽默观众也能接受;可后来连这种幽默都没有了。现在观众大概只能祈求你可以随便歌颂但只要不让观众难受就知足了。

语言类节目的堕落,最直接的原因就是它最容易出问题,可能因为一句话、一个词甚至一个字就能引起争议,就能导致审查通不过。春晚节目的审查,其实主要针对的就是语言类节目。春晚为什么过度依赖赵本山?赵本山的小品大都是朴素的主旋律题材,但又不是那种虚假的歌颂型小品,观众没什么抵触情绪,他只需要把二人转剧场里的一些包袱稍微净化一下就可以拿到春晚上表演。但是赵本山的心理和身体都已力不从心,今年的小品备受争议可能原因有多方面,别说赵本山是一个小品大王了,哪怕他是个大仙,也有不行的时候。从另一方面来看,中国这些年喜剧幽默人才越来越少,喜剧幽默变得越来越肤浅无聊,跟大环境有直接关系。不能批评,不能讽刺,不能触及现实,相声小品中最有魅力的要素慢慢都被抽干净了,那它还有什么可看的?

今天的相声命运就是明天小品的命运。今年春晚一共有4段相声,冯巩等人表演的《不能让他走》严格讲是小品,把它归到相声剧里面看来春晚的剧组心里也发虚。一台春晚不能只有3段相声,所以还需要一个疑似相声的小品来充数。其中有两段相声安排在零点钟声以后出场,让姜昆在零点之前出场估计还是冲着他的名气,这足以说明相声这门艺术在春晚扮演着年老色衰的角色。当年,相声是春晚最受欢迎的一种节目类型,如今,它变得姥姥不疼,舅舅不爱。姜昆还在琢磨跟谁说相声,其实不用琢磨跟谁说相声了,春晚早就没有相声的舞台了,只要站在春晚的舞台上,相声就是自己逗自己。早晚有一天,小品也会安排在零点以后播出。

从另一方面讲,在民间剧场,喜剧幽默还是以它该存在的方式存在着,不管是郭德纲还是周立波,甚至赵本山的刘老根大舞台,他们的表演依然有大量的观众。这说明,春晚对语言类节目审查的尺度已经到了破坏这门艺术的地步了,让相声小品没有表达自己的空间了。

过去,语言类节目每年都会给观众制造一些流行语,从第一届春晚开始,这种现象就没有消失过。在媒体不是很发达的年代,这些从春晚诞生的流行语流行度之广,流行时间之长,足以说明春晚语言类节目的魅力。但是近些年,我们再听不到春晚诞生的流行语了,即使是有人有意识想使它流行,它也消失得很快。这说明语言类节目在词语上的匮乏和套路化已经不足以刺激人们的神经了,那种出乎意料的精练语言消失,是一种智慧和魅力的消失。

相反,今年春晚,冯巩的《不能让他走》把网络上流行的语言全都凑到一块了,可见他们真不知道该怎么表演小品了。网络流行语本来就是人们上网无聊缺乏语言表达能力才会找一些公共用语,导致某些语言流行,它也是在特定的网络语境下才会让人明白的词汇,把它植入到小品里面,搬到春晚的舞台,这就好比本来街上都流行穿一种款式的衣服,当人们都意识到这样撞衫已经会很无聊的时候,纷纷脱去衣服,这时候有个人好奇,非要也穿上一件混迹于人群中还沾沾自喜地觉得赶上了一回时髦。看来语言类节目已经到了拾人牙慧的地步。经常上网的人都觉得很恶心,不上网的人又听不懂,观众就分上网和不上网两种人,这么表演小品说他们脑残都是拣症状轻的说。

春晚也不是什么新民俗,倒是有点像新恶俗。它看得上的文艺表演方式慢慢都被它毁了,它看不上的文艺表现形式慢慢也都消失了。春晚真的像一台风干机,把活生生的娱乐艺术变成干巴巴的标本。■ 春晚