破釜沉舟的登陆 ——北伐最残酷的龙潭之战

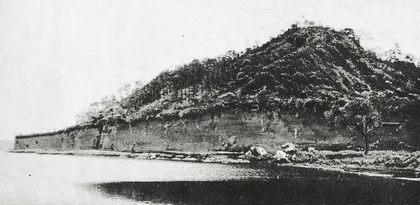

作者:三联生活周刊 ( 民国时期,南京狮子山炮台远眺 )

( 民国时期,南京狮子山炮台远眺 )

事先张扬的佯渡

1927年8月,国民革命军北伐淮海山东一带受挫后退回江南,孙传芳的大军从运河追击而下,抵达江北宝应县后兵分两路:一路从运河入江口,另一路则抵达津浦路的浦口,隔江兵临南京城下。此时适逢蒋介石下野,北伐军各部缺乏统一指挥,最终由以李宗仁、白崇禧、何应钦为主的军事委员会联合指挥。

今天要从南京过江再容易不过了。外地牌照的汽车虽然不允许通过南京长江大桥,但在这座连接下关和江北浦口的大桥上下游,又新建成了两座新的跨江公路大桥。上游约15公里处的长江三桥从南岸大胜关通往对岸的安徽和县;下游约10公里处,南京长江二桥从燕子矶东侧过江,经江心的八卦洲直抵六合县。这左右两座大桥组成了今天南京环城公路的一部分,而在南京市下游的镇江、上游的芜湖,又各有两座大桥跨越长江。当然,为了减少路程,也有人愿意体会一种更传统的渡江方式:在马鞍山东北的马和汽渡、南京附近的大胜关都有渡轮直通对岸。我和摄影记者驱车前往马和汽渡时,待渡的汽车已经排成了长龙。

但1927年的长江上还没有任何一座桥梁,即便津浦铁路也只能将终点设在南京江北的浦口。孙传芳大军面临一个棘手的问题:国民革命军从江北撤退时,为渡江和江防计,征用了江北绝大多数船只。

不但如此,南京城墙坚固,沿江一带还有众多炮台森然环伺,浦口正对岸便是狮子山炮台,至今江边还有东炮台路以追寻当年遗迹。从南京向东过草鞋峡,沿江先后要经过幕府山、乌龙山、笆斗山。这些不起眼的小山都曾建有装备重炮的沿江炮台。孙传芳意图乘国民革命军江北受挫南撤时,一鼓作气攻克南京,彻底瓦解已经发生分裂的国民党政治阵营。但梦想和现实之间却有长江横亘,唯有顺利渡江,才能实现这一梦想。

( 南京下关附近幕府山下的江滩,山陡滩窄,并不是理想的登陆地点 )

( 南京下关附近幕府山下的江滩,山陡滩窄,并不是理想的登陆地点 )

1927年8月20日黄昏,南京江北的浦口,孙传芳军突然用铁甲车火炮轰击对岸的狮子山炮台。

狮子山炮台位于今天南京阅江楼景区江岸,炮台南侧是南京西站,背后便是火车编组站和仓库。炮台守军当即还击数十发炮弹,孙军铁甲车很快离去。8月23日,孙军的铁甲车在午后再次炮击狮子山炮台和下关火车站,引燃了下关车站的仓库。狮子山炮台东北侧的乌龙山炮台守军则以120毫米口径要塞炮回击了6发炮弹,由于炮台要塞火炮口径和射程都远远超过铁甲车火力,短暂的炮战再次以孙军撤退结束。

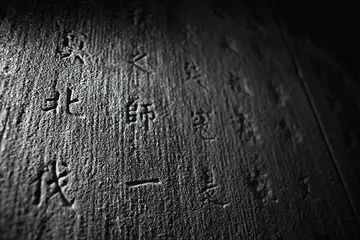

( 龙潭镇中国水泥厂后山上龙潭会师纪念碑铭拱壁上的铭文 )

( 龙潭镇中国水泥厂后山上龙潭会师纪念碑铭拱壁上的铭文 )

孙军的多次骚扰促使国民革命军派遣飞机前往对岸侦察,却发现浦口一带并没有大规模敌军集结,仅在浦口东北内河聚集了百余艘船只。

从南京城北的长江二桥过江必经八卦洲。这个南京附近江面最大的河洲呈覆钟形,长江分岔从洲北绕过后重新与主航道会合。我们驱车进入东洲村,村民们说,这里没有桥前往六合,要到六合,只能继续走长江大桥。当年八卦洲北的长江支航道江面内停满大小船只,这里虽然距南京近在咫尺,但由于八卦洲阻隔,若非空中侦察,长江对岸是完全看不到部队在此集结的。从这里聚集船只、隐蔽登船渡江是绝佳的地点。于是,几次炮击后,对岸守军再也看不到孙传芳部队再次的动向。反倒是8月23日炮击当天,国民革命军第三路军总指挥李宗仁在南京上游江面,遇到了孙军一次公然的“偷渡”。

( 南京长江大桥。在1927年,渡江还只能是依仗渡船 )

( 南京长江大桥。在1927年,渡江还只能是依仗渡船 )

李宗仁此前到九江,是为调节宁汉之间分歧,欲阻止唐生智的部队从武汉东下,对南京国民党政府形成侧击威胁。返程中李宗仁乘原北洋军阀吴佩孚的座舰“决川”舰,不久前,这艘军舰曾是孙传芳的座舰。24日拂晓经过和县兔耳矶时,李宗仁在望远镜中发现长江北岸有数十只船只扬帆待发,很多士兵正在登船。

当时国民革命军虽多数已经从江北撤退到江南,但李宗仁麾下第三路军还有一部在江北安徽含山县、和县一带。随行人员当时还以为是己方部队,但作为第三路军总指挥的李宗仁很清楚,兔耳矶一带此时没有己方兵力,船上士兵戴着童子军式的军帽,脖子上系着白布带,正是孙军装束。几乎同时,孙军的偷渡已被江南国民革命军第19军第一师瞭望哨发现,该师当即发炮射击。

( 西梁山下,村民们正在修建引水渠道,这里是长江中游著名的渡口之一 )

( 西梁山下,村民们正在修建引水渠道,这里是长江中游著名的渡口之一 )

就在此时,“决川”舰在江面遇上逆流而上的国民革命军军长陈调元所乘小轮船,两船在江中停船会晤。北岸孙军数十艘帆船起锚后顺流而下,最先一船距离“决川”军舰只有20米左右时,突然船上有人从船夫手中抢过装有铁钩的竹篙,试图钩住“决川”军舰船舷,同时下令士兵登船。

一旦“决川”舰被劫持,孙军可以此挟持而躲避对岸的炮火。巧的是李宗仁船上正好有一个手枪队,当时,驳壳枪是一种广为使用的便携式自动武器,军界要人更喜欢以全部装备驳壳枪的警卫组成手枪队。陈调元船上一个连士兵带的还是当时少有的冲锋枪,孙军船只虽然众多,却远不及李、陈二人船上的火力。

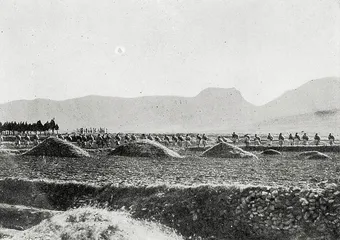

( 1926年,中国国民革命军北伐期间的讨伐对象之一——东北军 )

( 1926年,中国国民革命军北伐期间的讨伐对象之一——东北军 )

孙军最大的劣势还在于船只及船载武器。“决川”舰上虽然不过是4门2厘米口径的机关炮和一门4厘米口径的舰炮,但对付木帆船却可说是摧枯拉朽。仅20多分钟,孙军数十艘木帆船要么被击沉,要么退往北岸,少数顺流漂到南岸的则全被缴械。次日李宗仁接到江防第19军的报告,从兔耳矶渡江的敌军全部被肃清,缴枪数百支,此后再未发现孙军后继渡江船只。

江上舰船,是一分大一分强。这次遭遇战,孙传芳军死伤约二三百人,连第2师第3旅第6团团长也命殒大江。李宗仁舰上虽然有数人受伤,却无一死亡。

( 1929年,陈调元在济南车站 )

( 1929年,陈调元在济南车站 )

在民国一代军阀中,毕业于日本陆军士官学校的孙传芳算是颇具军事才华。他在兔耳矶的偷渡其实是释放烟雾,张扬佯渡。但孙传芳若当时能亲眼目睹这一幕江上交火,应当马上意识到大江之上,军舰对于木帆船的优势是如何有云泥之别。

李宗仁的判断:为何不在上游渡江

( 龙潭小镇还有居民记得,此地曾发生过一场改变东南战局的大战 )

( 龙潭小镇还有居民记得,此地曾发生过一场改变东南战局的大战 )

李宗仁指挥的国民革命军第三路军负责南京及其周边的沿江防御。对于孙军的偷渡,他第一反应便命令战斗力最强的嫡系第7军军长夏威,将南京近郊总预备队的8个团迅速向东调遣,集结在南京下游乌龙山后方待命。李宗仁判断,短期内,孙传芳必定会在南京下游一带强行渡江。

登陆战的最大危险和困难,在于攻击部队需要冒着炮火渡过无遮蔽的水面,一旦登陆,又将与后方隔绝。所以孙军需在最短时间、以最小的抵抗渡江,如此一来,登陆地点务须接近南京。然而南京是首都所在,守军集中,炮台云集,根本难以隐蔽渡江,更不易获取安全的登陆点。李宗仁认为,孙传芳的军队白天在南京上游大胜关、兔耳矶附近强渡,必定是声东击西,吸引国民革命军将主力调往南京上游。真正的意图,一定是从南京下游渡江。

( 居住在会师亭山下防空洞内的小女孩 )

( 居住在会师亭山下防空洞内的小女孩 )

然而,就在兔耳矶偷渡失败后不久,孙军又在南京更上游的江宁镇采石矶进行了偷渡。李宗仁的判断是否有事实依据?为此笔者对长江上游孙军曾偷渡和驻军的主要渡口进行了考察。

今天采石矶属马鞍山市,所谓矶,指江边突兀的石山。采石矶位于马鞍山西南数公里处江边一片沙洲上,被一条狭窄的水道与江岸隔开而成为岛屿,枯水季节则与江岸连成一片。

( 20世纪20年代,进攻中的北伐军官兵 )

( 20世纪20年代,进攻中的北伐军官兵 )

采石矶因南宋时期宋金“采石之战”而闻名。当时宋军拥有先进的舰船,而东岸地形居高临下,易守难攻。以海军为主力的南宋2万余人最终击败了金军十几万军队,导致金军内部生变,最终撤军。民国一代军人多数熟悉中国古代兵法和战史,孙传芳本人不可能不知采石矶一带渡江利弊。岛上的采石山高达百余米,远超过南京附近燕子矶和兔耳矶的海拔。更特别的是,迎江一面是垂直于江面的陡峭石壁,至今还有古代栈道残存,如要渡江,只能在采石矶两侧滩涂登陆,然而登临山巅,便知东岸居高临下,俯视下,江中沙洲和对岸一览无遗,登陆者势必处于极度不利的地位。

孙军在上游可渡的地点,最远还有东西梁山,这里同样有国民革命军布防。东西梁山其实是长江两岸对望的两座小山头,西梁山相对高大,东梁山基本是个不大的石头山,深入到长江航道中间。今天过江电缆架设于东梁山上,正是取其深入江心之便。东西梁山一带长江江面非常狭窄,中间也没有沙洲阻隔,渡江便利,所以今天还设有小型轮渡渡口。尤其在1月的枯水季节,站在江滩上,对岸东梁山近在咫尺。

( 乌龙山下的江滩。当年孙传芳的军队最早在此登陆。硝烟散尽,这里已是一片繁忙的港区 )

( 乌龙山下的江滩。当年孙传芳的军队最早在此登陆。硝烟散尽,这里已是一片繁忙的港区 )

但东、西梁山的缺点是距离南京有近百公里,即便渡江,攻击距离过于遥远。此处渡江还有一个不利的政治地理因素。孙传芳此前曾和唐生智暗中达成默契:孙传芳从江北南渡,唐生智从武汉沿江东下,两翼合围,一举剿灭革命军。其实两人又各怀异心。孙传芳之所以急迫地提前渡江,正是希望先一举剿平南京国民革命军,然后再对付唐生智。而用李宗仁的话说,唐生智更是志大才疏,他意图以孙传芳与革命军相争得利,然后一举击败胜者,统一全国。

宁汉此时虽然分裂,但战火尚未开启。此时唐生智前锋已经抵达九江,孙传芳主力即便从南京上游采石、东西梁山一带成功渡江,也将置身于宁汉两支国民党军队之间,腹背受敌。

( 霸王自刎处的乌江渡驻马河口。船老大在熟练地操作机船过江入河 )

( 霸王自刎处的乌江渡驻马河口。船老大在熟练地操作机船过江入河 )

乌龙山的佯渡

李宗仁判断孙军将从南京下游渡江,并将部分兵力调往乌龙山后方,他判断对了方向,却没有判断对地点。

( 白崇禧 )

( 白崇禧 )

1927年8月25日夜,孙传芳军果然从南京下游渡江,但渡江点并非一处,而是从江北八卦洲、望江亭、划子口、大河口和十二圩5处,分别向幕府山东燕子矶附近的笆斗山、乌龙山、栖霞山、龙潭和镇江实施渡江。在这5处登陆方向中,从八卦洲、十二圩向江南燕子矶、笆斗山和镇江的偷渡位于5处渡点最东西侧,属于佯渡地点,目的是牵制革命军兵力。乌龙山登陆点为掩护,栖霞山登陆点为部分主力所在,最精锐主力则在栖霞山以东的龙潭镇江边登陆。

对于孙军来说,除了登船点,渡江更重要的考量还在于选择最适宜的登陆点。笔者今天实地考察这些登陆场两岸,证实孙传芳的选择和部署果然是不二之选。

( 何应钦 )

从南京中央路一直向北抵达下关江边,向东的沿江公路进入到草鞋峡,从下关沿江下行,有一系列时断时续、或绵长或孤立的小山。从草鞋峡开始是4000余米长的幕府山和乌龙山,继续向东,则是孤立的笆斗山和栖霞山。

“草鞋峡”说是“峡”,其实不过因为幕府山北侧非常陡峭,虽然不过几十米高,但沿江一侧许多地方都是90度绝壁。驱车走过千余米的山脉,几乎绝少有缺口可以翻过。从1月份枯水季节的江滩水线到幕府山脚,目视最窄处也不过200米左右。孙军渡江的8月是汛期,江水上涨,江滩会更狭窄。一旦大军抵达,势必被拥塞在山脚而难以逾越,孙军因此并未再次尝试登陆。

( 李宗仁 )

驱车继续向东出现的一条千余米小山脉是乌龙山。与幕府山比,乌龙山虽然高度相差不多,但山坡绵长舒缓,相对容易攀登,且中间有缺口将乌龙山分为东西两段。山脚距离江滩的距离约有千米左右,如今已经全部是港口和仓储区,显然当时是非常适合的登陆场。

1927年8月26日凌晨3点,孙传芳军第一批偷渡部队乘坐数十艘船只,借助浓雾开始向乌龙山偷渡,但还是被守军发现。此时正刮北风,北岸的船只迅速驶向南岸,虽然中途被炮台击沉数十艘木船,部分被迫折回北岸,但一小时后,百余艘船再次从北岸开出,终于抵达乌龙山炮台东侧。登陆部队迅速占领了乌龙山东段的4个炮台,只剩下西段的3个炮台还为守军控制。

( 孙传芳 )

( 孙传芳 )

我们向山顶发射台一位工作人员询问乌龙山炮台的方位,他听说来意非常高兴:“这里是乌龙山公园,在乌龙山西段,炮台在乌龙山东段,需要从小路爬上去。”由于整个乌龙山已经被工厂包围得严丝合缝,一小时也未能找到上山的小路,最后只能强行翻越工厂栏杆,沿着一条荒废的排水沟,拨开撩面的荆棘才抵达乌龙山南坡山脚。当我和摄影记者从一个相对较缓的猪圈边爬上山顶时,终于找到战争的遗迹:战壕。沿着战壕钻入繁密的荆棘丛中继续向东近百米,突然出现一个矩形的土墙,中间的台地平整而没有林木。这就是残存的乌龙山炮台遗迹。由于大炮在此后的抗战中被毁,“文革”中炮台基座也被摧毁,如今这里已经是私坟所在。

乌龙山顶并不宽,窄的地方不过十余米,宽的地方有四五十米。战壕虽然不深,但却整齐地沿着乌龙山俯视大江北坡的山脊线修建,每隔一段还有一个垂直方向的卧射坑。由于孙军在此登陆非常突然,此后双方又曾经攻守转换,这战壕在仓促中未能深挖,也完全符合战况。

不过乌龙山虽然非常适合登陆,并可以在登陆后据险以守,但从这里到京沪铁路的距离,是从栖霞山、龙潭一带登陆后距铁路距离的3~5倍。孙传芳渡江的首要作战任务便是切断京沪交通和通信,所以这个被李宗仁判断对的登陆点,其实并非孙军主力登陆所在。

孙军占据乌龙山不久,李宗仁第7军独立团正好抵达,迅速击退登陆孙军,迫使孙军向东撤退。但在栖霞山方向,守军则没有同样的运气。当时北风猛烈,渡船行驶迅速,由于栖霞山江面一带是长江锚地,当时有外国军舰停泊,守军投鼠忌器,不敢充分以炮火还击,导致孙军很快登陆成功。

主登陆点:为什么选择栖霞和龙潭

其实栖霞山守军瞭望哨从孙军渡河之初,就发现对岸划子口方向有数十艘民船向南岸驶来。工兵团当即开枪射击,但此后又有数百艘民船继续满载部队向南岸开来。同一时刻,孙传芳军从划子口以东的大河口渡江,在龙潭车站沿江地带登陆,栖霞车站和龙潭车站很快相继失守。到8月26日中午,孙军5个渡江点中,除了十二圩和笆斗山两个佯渡点渡江失败,其余3个主渡点全部登陆成功,首批登陆部队大约有两个师。

孙军之所以能在龙潭、栖霞山一带一次性登陆两个师的兵力,和对岸的渡口有很大关系。

驱车从燕子矶边的南京长江二桥渡江前往六合后折向南,汽车突然经过名为划子河的大桥,这就是我要找的那条河。划子河途经六和县后蜿蜒向南,高大的河堤非常醒目,河流沿途水道港汊众多,河水深而隐蔽,可以轻易隐藏停泊数百艘民船。这条河从六合县最南端的瓜埠镇下分流,从龙袍镇镇西注入长江者为划子口,从划子口以东约20公里的青山镇入江者为大河口。

从划子口和大河口的地理环境看,非常适合大部队隐秘登船出发。我们抵达时正值枯水期,由于修有船闸,入江口的水面反而比内河要窄。来自安徽巢湖一带的船户说,夏天涨水时,河面要宽阔得多,停几百艘机船没有问题。划子河直抵六合,河宽水深,部队甚至可以从六合附近上船直抵河口。

我们的汽车在行驶十余公里后终于开上河堤,越过一座船闸后抵达划子口东岸,入江口就在眼前。走下河堤,踩着淤泥和湿草走到几百米外河口的江滩上,冬日的一片阴霾大雾中,尚能隐隐看见对岸的山形轮廓。那就是栖霞山,划子口和大河口的孙军百余只渡船从这里突然涌出,将会在最短的时间内抵达对岸。

这也是战斗之初,在乌龙山一带战斗的李宗仁部不知道敌军为何能从右翼友军的方向而来的原因。栖霞山和龙潭一带本是蒋介石嫡系第一军的防区,李宗仁最初以为是第一军姚琮暂编师叛变,其实是孙传芳军利用第一军换防的间隙在这两处实施了偷渡,守军不得不向江滩后的栖霞山退守。然而孙传芳军登陆后即迅速向内陆突进,守军尚未来得及建立工事便遭受攻击,不得已放弃栖霞山。孙传芳于是成功地在长江南岸拥有了一个坚实的登陆点,并迅速攻克栖霞车站,切断了京沪铁路的交通和电信联系。

南京附近下游沿江所有山中,栖霞山是最高点。驱车抵达山顶凤翔峰,整个北面和东面江岸尽在俯视之中,而自栖霞山向东的江岸则再无险可守。幕府山一带自然不利登陆,乌龙山一带意在牵制,孙军将主力一部在栖霞登陆,意在将其作为坚强的登陆阵地,以利后继部队梯次安全登陆。

8月26日一天,两军在栖霞山山麓一带高低反复冲杀一昼夜,双方寸土必争。“第7军第1、3两师更是有进无退,炮火弥漫,尸体狼藉,山上树木几无全枝……”由于孙军毕竟登陆兵力不足,27日清晨,栖霞山山麓一带的高地全部被攻克,孙军开始退守山顶,死守待援。

李宗仁回忆说,此时长江中有英国军舰数艘,英军见到孙军退守,为了挽救孙军,用10英寸舰炮轰击半山的国民革命军,导致整个栖霞山为烟雾笼罩,山顶的敌军视界不清,反而让北伐军一拥而上,攻克顶峰。白崇禧则回忆说,因孙军炮火无意中射向江中英国军舰,引起对方报复。无论何种原因,这次意外的炮击成为压倒栖霞山孙军的最后一根稻草,几次拉锯和山顶阵地易手后,第7军最终攻克栖霞山。

然而,此时国民革命军发现,孙军最精锐的主力早已经在栖霞山东面的龙潭登陆,龙潭车站宣告失守。

血战龙潭

从栖霞大道过栖霞山继续向东,沿着疏港大道行驶10公里后折向南2公里左右,就是龙潭镇,京沪铁路从镇上通过。此地一带江岸向北突出,一旦登陆,可同时攻取龙潭和东面的下蜀车站,切断(南)京沪之间的交通和电信(当时电报电话线多在铁路沿途设立)。

孙传芳考虑到己方部队过去每次作战,很多士兵怕被耻笑为胆小,不善于利用地形隐蔽,为此特意强调为爱惜兵力,必须切实利用地物隐蔽以减少伤亡。从地形上看,江岸到龙潭镇一带京沪铁路距离仅1~4公里不等,至今仍与当年一样,遍布水田沟渠。孙传芳认为,这里沿江一带水田田埂多与江岸成垂直走向,登陆后可以利用作为依托,抗击两翼国民革命军的夹攻。而龙潭铁道线以南则是山地丘陵,适合作为坚守据点。

除了战略方向和登陆场地理方面的精心考虑,孙传芳的登陆准备也极为周全。登陆作战,时间是关键。考虑到孙部是北方部队,习惯吃面食,可以携带面食作战,而南方部队由于吃米,一日三餐必须烹饪的特点,孙部要求部队利用南方军队每日需做饭的影响,连续作战,让南军无暇吃饭,或者乘南军吃饭时发动进攻。为打击国民革命军士气,还命令狙击手专门猎杀革命军军官和持党旗者。

龙潭一带驻扎有蒋介石嫡系第1军某部。孙军占领龙潭后不过几小时,第1军第14师师长卫立煌就曾率部队在清晨将对手赶出龙潭车站,但却未能攻克江边的滩头阵地。于是孙传芳后继主力部队迅速抵达,卫立煌部抵抗很快不支。

蒋介石下野前曾暗示直属各部队保存实力,是战争开始时第1军作战不力的原因之一。8月28日孙传芳本人已经亲自渡江,在龙潭镇东的中国水泥公司坐镇指挥。而国民革命军第1军第2、第14师在孙军主力的猛烈攻势下,几乎已经溃不成军。龙潭旋即再度失守,南京城内更是风声鹤唳,党政机关已经准备撤退。

李宗仁回忆,由于一时兴起,他前往东线第一路军总指挥何应钦的指挥部,发现后者已经准备撤离。李宗仁制止了何应钦的意图。二人坚定了抵抗的意志后,南京西线方向的战线才得以稳固。此时另一个意外,让本来失去指挥的国民革命军东线第一路军,在白崇禧指挥下,开始从东线对孙军展开夹击。

负责南京上游防御的国民革命军第二路军总指挥白崇禧战前前往上海筹备军饷,计划在25日下午16点乘专列返回南京,却因与商界的集会未能按时成行,于是上海北站站长决定将本应随白崇禧专列的煤车先发。煤车出行才一小时就因为孙传芳便衣队破坏铁轨而翻车,白崇禧得以逃过一劫,并因此直接在无锡火车站,以车站电话指挥南京下游防御的第一路军从东面夹攻登陆点孙传芳部队。

经过数日血战,乌龙山、栖霞山先后被攻克。孙军逐渐被包围在龙潭一带,火车站便是当年争夺要地之一。我们找到龙潭车站已经是黄昏,除了站外小广场上几位本地老人在散步,车站似乎毫无生气。一位工作人员说,从2007年开始,龙潭站就已经不再停客车,由于京沪动车速度快,车站两边铁门都已经全部封闭。由于镇北的栖霞大道和镇南的宁镇公路都在几公里外,龙潭镇今天似乎已经彻底被遗忘了

但从战略上看,龙潭的位置正位于南京、镇江之间,东可威胁镇江、上海,西可以进攻南京。且镇边有山脉作为依托,可攻可守,孙传芳最终将主力登陆点选在这里,在战事初期就已经显示出奇袭的效果。孙军主力登陆后,迅速占领并集结于龙潭镇和车站,并占领了镇东、西、南三面的青龙山和黄龙山。国民革命军战史记载:“孙军约5万人依据龙潭以西之黄龙山,以南之青龙山、虎头山,及东面之大石山、雷台山等,各山险变成坚固不拔之根据地。”

汽车向南穿过进入龙潭镇的涵洞,沿横贯镇内东西的水渠向东不远,越过一条废弃的铁轨,面前出现一座正在开挖石料的小山。路边当地老人说,这就是黄龙山。黄龙山南面还有另一条更长的东西走向小山,从龙潭镇南延伸到镇东。黄龙山、青龙山和镇东水泥厂内的雷台山将整个龙潭镇东、西、南三面紧紧围住,成为龙潭的天然屏障。

当乌龙山孙军失守,栖霞山几经争夺也最终被攻克后,国民革命军开始从东、南、西三面包围了龙潭。孙传芳在龙潭镇内的中国水泥厂坐镇指挥,孙军在青龙山、黄龙山等山头构建工事,进行最后的抵抗,于是这里成为龙潭之战最激烈、最血腥的战场。

镇上几个商家听到我问孙传芳打仗的地方,顿时变得兴奋,甚至相互争论起来。一位“摩的”司机很肯定地说,中国水泥厂内还有纪念当年战争的会师亭!

1927年的中国水泥公司如今被海螺水泥收购,但公司大楼上仍然留着中国水泥厂的牌子。京沪铁路紧贴厂区北侧而过,公司大楼后面几米就是雷台山。几经周折联络,我们终于在次日得以进入中国水泥公司,从主办公楼后的小路冒雨上山。不过几百米台阶,便看到会师亭遗址。

1947年,白崇禧命本部工兵署长黄显灏设计建筑会师亭于中国水泥公司后山,并为文以记战事,刻石纪念。会师亭在“文革”中被拆毁,钢筋混凝土的阵亡将士纪念碑也被炸成两截,但碑后的龙潭会师纪念碑铭拱壁保存尚好,仅部分文字被人为破坏。会师亭建在这里,因为此地是李、白二人指挥的军队东西会师、孙军最后被攻克的山头之一。此山虽然不高,但除了上山小路,四周极为陡峭。当年国民革命军几度进攻,因伤亡惨重未果。

龙潭最终被国民革命军攻克后,中国水泥厂内尸骸遍地。白崇禧回忆说,时隔半年前往当地,空气中仍然弥漫着挥之不去的臭味。龙潭失守后,孙传芳曾利用最后一批登陆兵力发动殊死反攻,一度又夺回龙潭,但终因后援不济,再度退出。这一退便不可收拾,终成溃败。

扭转战局的海军

白崇禧说:“龙潭之役,实在没有什么了不起的战略、战术,只要尽量抽调后方之兵使之开赴前线拼命,全是打硬仗,所凭借的只是士气而已。”若双方都能“尽量抽调后方之兵使之开赴前线拼命”,龙潭之战也许不会仅6日便宣告结束。孙传芳军最终失败,其实正因为后援不济,而达成这一结果的,正是国民革命军海军。

孙军第一批部队在乌龙山登陆后,国民革命军海军司令陈绍宽率领楚同、楚谦两艘军舰在当日下午14点左右抵达乌龙山江面,和岸上的第7军部队夹击登陆的孙军。白崇禧晚年回忆,他当时接到密报,说海军总司令杨树庄态度不明,于是从无锡火车站打电话给杨树庄,告之孙传芳部已经占领龙潭,要杨开出舰队,守住渡江口,切断敌军后援。白崇禧深知海军在此战的重要性,如果敌军源源不绝,战事结局将急转直下。为此他向杨树庄强调,如果海军不履行职责,将来一定要追究责任。

南京布防初期,第2舰队司令陈绍宽就曾派遣通济、联鲸两艘舰艇在镇江一带游弋,自己则率领楚同、楚有、楚谦等军舰在南京和镇江一带江面巡逻。但孙军5路渡江过程中却无一遇到海军的阻击,白崇禧认为“长江天险,孙部能安然渡江与海军之暧昧态度很有关”,也不是无中生有。

好在杨树庄表示,海军一定尽职尽责。为此派舰长李世甲率通济舰到镇江,炮击渡河的敌军。通济舰原为运输舰,由福建马尾船政局自制,曾经参加过甲午海战。战后该舰改装为巡洋舰,并调往马尾海校,长期作为海军官校的练习舰,所以被官校生称为“济伯”。由于海军内“辈分”最高的通济舰表明态度,迅速让其他各舰停止观望。

孙军的最大问题还是船只有限。虽然第一天集中登陆约两个师的兵力,但从8月26日之后的数日,每天都还在持续渡江运兵。国民革命军战报记载战事首日状况:“本部参谋今日午后二时乘日轮经过大河口江面,见敌民船百余艘,满载军队正在渡江。上游我军舰虽曾发炮,敌舟遮蔽江而至,并不畏惧。”国民革命军方面意识到,此时最重要的在于“釜底抽薪,当在制止敌至继续渡江,次项任务为海军专责。军舰与此发挥能力百倍陆军。似宜军舰停止大河口划子口之间,严密监视绝敌后援,则南岸之敌不难扑灭”。

北伐军撤军时已经将多数船只征用,孙传芳军只能征集盐船以及少数小火轮。盐船虽然坚固,但是一次承载人数有限,加上数量有限,一次难以运输太多兵力,让孙军始终无法一次性投入优势兵力作战。加上国民革命军海军逐渐断绝孙军渡江后援,到最后的龙潭决战中,海军各舰艇开始云集龙潭一带江面,对岸上孙军进行集中轰击。

在攻击龙潭镇最关键的黄龙山、雷台山战斗中,革命军多次进攻失利,最终依靠海军舰艇的炮击方占领黄龙山,并据此对龙潭镇东水泥厂边的虎头山、雷台山侧向轰击,最终占领龙潭全部高地。

孙传芳军渤海舰队的海圻、海琛和威海舰在8月31日早上9点才从青岛南下,此时战事其实已经接近尾声。9月1日晚孙军战舰灭火驶入吴淞口,试图隐秘进入长江,但被浦东炮台守军发现,加以炮击,只得返回。9月4日孙军军舰再次进入吴淞口,遭到吴淞南北炮台轰击,最终未能进入长江参与龙潭之战,只得退回青岛。

如果这是一次普通的战役,最终不过是以孙军的败退告终。但孙传芳败退的大军此时却无路可逃。龙潭战前,孙传芳认为失去江南就是因为部队决心不够,于是为表示有进无退,在渡江前破釜沉舟,将多数船只破坏,并派大刀队守住江岸,禁止任何人撤退。孙军的确作战英勇,也几乎得手,但时不利兮,一旦败退,来时容易退却难。

大江无情阻隔,终于让“五省联帅”11个师6个旅约6万多人全军覆没于江南龙潭弹丸之地。此战中,孙传芳军几乎所有高级将领全部被俘。战后俘虏押往南京,队伍竟然从龙潭一直绵延到南京尧化门一带。由于俘虏数量过于庞大,而国民革命军死伤8000余人后疲劳至极,缺乏人员押解,让许多俘虏得以轻易逃脱。孙传芳本人于最后关头化装成士兵,乘小火轮逃亡江北。一代枭雄经此一战,从此彻底一蹶不振。■

龙潭之战双方陆军兵力对比

国民革命军(北伐军)

第一路军 总指挥何应钦

下辖第1军,第18军,第14军,第17军,第26军,第10军,第31军

第二路军 代总指挥白崇禧,前敌总指挥陈调元

下辖第33军、第37军、第27军、新编第10军、暂编第11军、王金韬师、颜德基师

第三路军 总指挥李宗仁

下辖第7军、第19军、第40军、第44军

海军 总司令杨树庄

下辖第一舰队、第二舰队、练习舰队

主要舰艇包括:通济舰、联鲸舰、楚同舰、楚有舰、楚谦舰等

孙传芳“五省联军”

孙传芳军号称“五省联军”,从龙潭之战的作战序列,共包括11个师另加6个旅

包括:第2师、第4师、第7师、第8师、第9师、第10师、第11师、第12师、第13师、第14师、第15师,第13、15、29、30混成旅,第1和第2补充旅。渡江部队约5万余人。

龙潭之战双方海军兵力对比

国民革命军海军:

主要以北洋海军易帜的舰艇和前广东海军舰艇为主。舰艇吨位比直系海军小,但数量较多。最关键在于,这些军舰都在长江巡游。虽然因为犹豫和观望,未能阻止孙军渡江,但后来直接参与了所有战斗,切断了孙军后援和北撤的退路。

通济舰:

原为运输舰,由福建马尾船政局自制,曾参加过甲午海战。战后该舰改装为巡洋舰,并调往马尾海校,长期作为海军官校的练习舰。由于该舰在海军“辈分”甚高,后来首先对孙传芳渡江部队开火后,迅速改变了其他各舰犹豫观望的态度。

联鲸舰:

这是上海江南制造局在1911年自行建造的炮舰,排水量500吨。装备有两门37毫米机关炮和两挺7.9毫米机枪。该舰清末完工时被指定为海军大臣座舰。民国初年常担任元首巡行的座舰。

“楚”字号战舰:

由湖广总督张之洞向日本神户川崎造船厂订造的浅水炮艇。这些建造于1920年前后的军舰在龙潭之战爆发时虽然已经有20年的舰龄,但舰艇首尾装备两门4.7英寸主炮,两舷各一门3英寸舰炮,火力远远超过孙军的盐船和火轮。

直系海军舰艇:

主要以投奔北洋的前广东海军部分舰艇和原北洋海军舰艇组成。龙潭之战前,孙传芳共调遣直系渤海舰队海圻、海琛、海澄、威海4艘舰只南下,且随舰有海军陆战队一部和部分水上飞机。但由于在长江口附近被国民政府沿江炮台所阻止,这些舰艇全都未能进入到南京附近江面,未能对渡江起到任何作用。这其实是孙军此次渡江全军覆没的最关键因素。

海圻舰:

甲午战败后,清朝向海外订购的吨位最大、武备最好的战舰,排水量达4000多吨。曾经在陈绍宽的率领下出访纽约。1923年,海圻、海琛等6舰被策动投奔北洋政府。次年此6舰组成北洋渤海舰队。

龙潭之战双方主要将领

孙传芳

作为当时北洋军阀中最具实力者,孙传芳以好战、能战著称。孙本人曾经留学日本,精于作战,留学时区队长为当时还是中尉的冈村宁次。孙传芳第一错,在于试图让吴佩孚和北方军在武昌城下两败俱伤,于是拒绝了吴佩孚的求援,导致革命军势如破竹。此后又好大喜功,欲先于唐生智攻破南京国民革命军,并不惜破釜沉舟、背水一战。但孙传芳本人完全没有意识到龙潭之役实为一登陆战,而在没有制海(江)权的情况下,登陆鲜有成功的可能。

李宗仁

李宗仁在龙潭之战前做了一件左右战争的大事。他前往庐山调停国民党南京政府和武汉政府之间的矛盾,暂时延缓了唐生智军从武汉东下南京,避免南京国民革命军面临两线作战的压力。兔耳矶意外与孙军偷渡部队交火后,李宗仁意识到孙军真正的渡江点将在南京下游。这一正确判断和及时部署,弥补了孙军主力渡江点处蒋介石嫡系部队战力不足的隐患。李宗仁手下第7军是国民革命军战斗力最强的部队,最终在栖霞山、乌龙山击破孙传芳的关键战斗中起到决定性作用。

白崇禧

白崇禧的“小诸葛”之名正是在国民革命军统一广西的一系列战役中确立的。龙潭战前白崇禧指挥的第二路军负责南京上游江防。但他本人则正好前往下游上海筹备到军饷。战前返回南京时白幸运地避开了孙军便衣队策划的列车出轨事件,顺势在无锡火车站直接指挥东线第一陆军何应钦的部队夹攻孙传芳军。白崇禧的及时指挥改变了南京方面西线部队孤军作战的态势,否则龙潭战役可能会有另一个结局。但他也因为直接指挥蒋介石嫡系部队而遭到蒋(当时已下野)的忌恨。

何应钦

作为镇守南京下游江防的第一路军总指挥,何应钦的第一路军总指挥部并不在东线,而是在南京城内。于是导致战斗爆发时该部正好位于东线,由军事委员会成员之一的白崇禧指挥。李宗仁回忆说,如果不是自己无意间前往何的指挥所,何应钦可能撤离南京。李宗仁说,一旦何应钦的指挥部撤出,必将动摇城内外军民的信念。在孙传芳亲自渡江指挥死战的情况下,龙潭之战可能将以国民革命军的首先崩溃而告终。最终李宗仁说服何应钦留城指挥,得以避免战局急转直下。

陈调元

1926年10月陈调元刚被北洋政府授予一级上将。龙潭之战前他的身份还是孙传芳手下大将。国民革命军北伐时,他曾积极策划与北伐军作战,吴佩孚兵败后他与北伐军作战失败。1927年初北伐军平定江西,他看到孙传芳败退,暗中接受国民革命军第37军军长兼北路军总指挥的任命,很快又任白崇禧为第二路军前敌总指挥,与孙传芳作战。

国民革命军海军总司令杨树庄

杨树庄曾是北洋段祺瑞政府的海军总司令,龙潭战前的1927年3月,他率海军官兵归附国民革命军,并电令各舰易帜,与北伐军合作攻克南京,立下大功。龙潭之战正因为革命军海军在孙军登陆后控制了长江江面,使得孙军兵力和物资无以为继,彻底丧失了北渡撤退的可能。

(文 / 蔡伟) 九·一八事变历史中国近代史抗日战争孙传芳残酷之战登陆龙潭国民革命军栖霞山孙军破釜沉舟何应钦白崇禧乌龙山李宗仁北伐长江