吕思清的葡萄酒情缘

作者:三联生活周刊 ( 吕思清 )

( 吕思清 )

1987年,17岁的吕思清在意大利热那亚获得第34届帕格尼尼小提琴国际大赛第一名,赛后为他伴奏的一位热那亚歌剧院交响乐团的乐手邀请他到家中做客。“可能因为我是第一个拿到最高奖的中国选手吧。”吕思清回忆说,在这次餐桌上,他第一次处于一种全新的饮食氛围中,“红葡萄酒,白葡萄酒,甜酒以及烈酒,十几种酒,整整齐齐放在一辆小推车上,放在餐桌边,人家不停地给你解释,酒的种类、产地,什么酒该配哪一道菜,尽管当时还没到合法饮酒年龄,可意大利人也不管,然后就不知不觉喝多了。”

19岁时,吕思清来到了纽约朱利安音乐学院,快毕业时候,他从曼哈顿搬到了新泽西。“朋友圈子一广,社交活动、派对就多起来,逐渐就开始喝红酒。”吕思清回忆说,“美国纳帕谷酒庄酿的葡萄酒很盛行,超市里十几美元一瓶的质量就非常好。后来稍微讲究一点,开始知道相对知名的酒庄,比如罗伯特·蒙达菲(Robert Mondavi)、法南特、欧普斯一号等等,对历史更悠久的法国葡萄酒知道的仍然很少,就知道有个波尔多,对什么左岸、右岸根本没概念。”

引领吕思清真正开始品鉴葡萄酒的,是他老乡,波尔多圣米里奥红酒行会理事、青岛夏朵酒业有限公司董事长高大强。一次在青岛开完音乐会,吕思清参加了一个在高大强私人葡萄酒会所举行的聚会:“葡萄酒品鉴这个事情跟享受古典音乐一样,如果在一定氛围中,旁边还有懂的人给你讲解,那么你进入的速度就会很快,带来的快乐也更多,兴趣就会越来越大。”吕思清回忆说,自此以后,他开始恶补葡萄酒知识:“比如五大酒庄的来历,看书才知道是1855年法国举办万国博览会时候,拿破仑三世要求波尔多商会选的。还有怎么看酒标,AOC法定产区标示到底意味着什么。”现在,对品酒综合环境要求多多的吕思清更愿意走出去——“虽然家里的私密性非常好,但是餐厅提供服务的方便性可以让人把精力更多地集中在酒上,而配菜的选择会更多。”他告诉我们,他经常前往品酒的餐厅包括北京大董烤鸭、主席台和万豪酒店CRU扒房。“大董的酒单非常好,但我们有时也会自带酒过去,它的葱烧海参与结构坚实的葡萄酒相配,比如拉图,搭配起来效果才会好,而水晶鹅肝则应该配苏代地区半甜的贵腐酒。”

说到自己在葡萄酒选择上的偏好,吕思清表示更倾向于欧洲等旧世界葡萄酒产地的出品,因为它的底蕴,千差万别的品质能带来特殊魅力。他说,2007年,在欧洲巡演结束后,他一家和高大强一同去了位于西班牙中南部里奥哈地区的一家酒庄。“8月底9月初,正是葡萄即将收获的季节,夕阳照在宽阔的葡萄庄园里一串串沉甸甸的深紫色特马兰尼罗葡萄上,感觉特别好。然后酒庄厨师做了很多独特的菜式,比如用葡萄藤烧烤的小羊排来招待我们。正式晚餐前,我们还一起去小镇上品尝当地传统的Tapas(小吃拼盘),一家通常只做一种菜式,烤蘑菇、奶酪卷,或者Hamon(西班牙火腿),然后配上自家独特的葡萄酒。一杯酒里融合的不仅是阳光、雨水和土壤,还有这个地方整体的历史、文化和习俗,层次分明而又互相融合。”

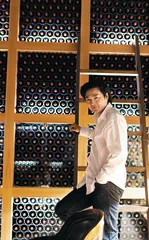

“葡萄酒品鉴,最重要的是找到自己的风格,以及属于自己的、高性价比的酒种。”当我们问及个人品酒原则时,吕思清这样说:“五大酒庄最贵的酒知名度很高,但谁也不会天天喝拉菲、拉图,因为喝到一定程度,每个人都会有一点自己的偏好,是喜欢拉菲的层次丰富,还是玛歌的纤细等等,只有找到一种你能够日常饮用,价格适中的酒,才算是葡萄酒品鉴功力的真正显示。”吕思清的葡萄酒收藏一直保持在300瓶左右,还特地买了一个市价两万多元的意大利温泰克藏酒专用冰柜放在北京寓所里,但除了少数一些有意义的高价收藏,比如生产日期为两个儿子出生年份的波尔多和自己出生年份的拉菲,他最倾心的还是波尔多葡萄酒,特别是相对小众,来自右岸的波美候地区(Pomerol)二级、三级酒庄的出产,理由是除了正常的果香、酒香外,右岸酒中有独特、更浓郁的泥土矿物质气息。

吕思清同时也强调,品鉴葡萄酒和旅行一样,要有适当的冒险精神:“平时大家聚会,品酒的程序是从年份不好的喝起,最后一瓶肯定质量最高。但是有些特殊情况,比如演出非常成功,大家想要庆祝的时候,本身情绪就很高,第二瓶、第三瓶的时候已经开始有醉意了,如果把最好的一瓶留到最后品尝,再吃了很多东西,整个状态已经不行了,等于是对酒品质的小浪费。”吕思清回忆,2009年圣诞的时候,他和高大强、戴玉强等一帮爱好葡萄酒的好朋友,拿了一瓶1990年的彼特鲁,把它放在第二瓶就喝了,佐酒的食料也不过是一些奶酪和火腿。他说,最近几年,他几乎没有在家打开一瓶好酒独自享用的习惯,一定要和别人分享:“这并不是心疼喝不完,或者舍不得,而是因为一瓶好酒,和优秀的音乐、艺术品一样,是一定要和懂它的朋友一起分享的,因为这样带来的快乐更大,所谓三分酒,七分情。”■

(文 / 朱步冲) 吕思清葡萄酒情缘葡萄酒历史