晕眩的清单

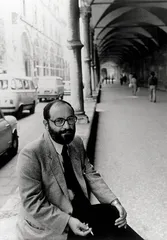

作者:曾焱 ( 意大利著名哲学家、符号学家和小说家安伯托·艾柯

)

( 意大利著名哲学家、符号学家和小说家安伯托·艾柯

)

毕加索曾经一心要让自己的作品进入卢浮宫,1947年他也勉强达成了心愿,卢浮宫应允他可以在著名的大画廊里陈列一次作品,但条件非常苛刻,听起来就像是一个笑话:毕加索大师必须等到周二闭馆那天才能把画挂上墙,周三开馆前即撤走。毕加索照办了。在人们的印象中,卢浮宫从来就该这么“厚古薄今”,它收藏的艺术品,无论绘画还是雕塑,年代都止于1850年前,以此和陈列现代艺术的奥赛博物馆以及蓬皮杜当代艺术中心相区分。

但是最近几年,卢浮宫也不再一味摆它的老谱了。它开始向活着的学者、作家以及当代艺术家露出笑脸,邀请各界名人策展,利用“名人效应”来吸引法国及周边国家的参观者。在2010年2月8日之前,卢浮宫最新展览的“主人”是意大利著名哲学家、符号学家和小说家安伯托·艾柯(Umberto Eco)。在接到邀请两年后,2009年底他为卢浮宫贡献了一个充满文化思辨和符号诠释的展览——“晕眩的清单”,同名新书也在卢浮宫签售。博物馆音像部负责人让·马克-戴哈斯解释艾柯选定的主题说,在《晕眩的清单》中,他解释了西方文化中存在一种列清单的偏好,对繁复事物抱有理清头绪的热情。艾柯对清单的嗜好,在他过去的作品中也早就有过表露,比如在小说《傅科摆》里,推动故事的重要情节,就是一份送货购物清单被当成了中世纪圣堂武士的神秘文件。在艾柯看来,账单、收藏目录、花名册、节目单、菜单……这些也许乱七八糟甚至于可笑的清单,表面看上去既无动机也无明确目的,却都可能构成对人类文化史的认知。通过清单和数字,艾柯带领参观者在卢浮宫内进行了一次艺术、文学和音乐的旅行。艾柯说,策展过程中他面临的最大挑战,是怎么才能把清单这个主题用卢浮宫里能够找到的绘画、音乐以及其他艺术品去表达。比如艾柯从馆藏中选了雅克·路易-大卫的《拿破仑一世加冕礼》,另外他还陈列了荷马史诗《伊利亚特》里面有关特洛伊战争的战士名册、武器清单和战舰清单,他认为这些都呈现了当时伯罗奔尼撒半岛上的社会形态。

名人策展,为艺术史提供了一个非传统的跨领域解读视角。2005年,卢浮宫博物馆邀请法国著名法学家、大律师和社会活动家罗伯尔·巴丹戴尔(Robert Badintel)策展了“对监狱的观看”。这是卢浮宫和名人合作计划的开端。在欧美,巴丹戴尔以力主废除死刑而著称,他曾担任密特朗时期的司法部长,并在任内成功修改法律取消了法国的死刑制度。从卢浮宫提供的展览资料上可以看到,巴丹戴尔从艺术和历史的角度,用系列收藏品呈现了跨学科领域的近现代监狱史,途径包括建筑图稿、照片资料、纪录影片以及反映监狱变革过程的文字档案。比如其中有一张从伦敦大学图书馆借展的18世纪建筑图稿,是当时一位画家根据英国法学家和哲学家杰尼米·边沁(Jeremy Bentham)的“全景敞视”概念,用素描方式演示了“全景监狱”的平面图。摄影家亨利·马努埃尔(Henri Manuel)拍摄的法国监狱也构成展览的一部分。在20世纪早期,这个马努埃尔是巴黎最活跃的摄影师之一,他和弟弟加斯东创办的“世界新闻社”曾经是法国最大的图片报道机构。此人还擅长人像和时尚摄影,时装大师香奈儿、普瓦雷等人都是他的主顾。1914年以后,马努埃尔为法国司法部担任官方摄影师将近30年,他拍了大量反映监狱现实状况的照片,现在约有2500张被法国监狱博物馆收藏,巴丹戴尔在卢浮宫展出的部分照片应该就是他这一时期的作品。如果不是巴丹戴尔作为学者对监狱史有深层的探究兴趣,卢浮宫里恐怕永远不会出现这样一个展览主题。根据几天前法国媒体公布的数字,在经济危机的处境下,2009年卢浮宫的参观人数仍然超过850万,这和他们近年来利用各界名人来拓展展览主题的维度不无关系。

诺贝尔文学奖得主、美国黑人女作家托尼·莫里森(Toni Morrison)在2006年为卢浮宫策划了第二个展览,更炫更当代,包括了绘画、文学、舞蹈和当代艺术等多种艺术形式。1993年莫里森获奖的时候,就有人不以为然,批评其中的非文学因素占了过多比重,因为她作品中的多元文化主义和女性主义契合了当时语境下的政治正确。13年后莫里森在卢浮宫的这次策展仍然延续她一贯的主义。展览取题“羁客的家园”,一场关于移居和放逐之痛的多元化艺术“对话”。卢浮宫收藏的热里柯名作《梅杜萨之筏》,被莫里森用来作为展览开篇,这幅浪漫主义巨画取材自1816年一起轰动法国的真实海难:波旁王朝的“梅杜萨号”在西非海岸搁浅,船长和高级官员逃生,将150多人丢弃在木筏上,13天的无望漂流和相互残杀后,只有10人幸存。莫里森认为这幅19世纪的绘画完美表现了她所渴望的主题:被放逐者上路寻找新的家园,时刻在绝望和希望、生存和死亡的包围中。莫里森觉得,这种命运的隐喻从贩奴时代一直延续到今天,包括墨西哥人在美国、非洲裔阿拉伯人在欧洲,于是她将一些非法国裔观众带到这幅画前,举行了一场诗歌朗诵会。而在卢浮宫的墨尔波墨涅画廊和莫里哀画廊,她延伸出另一个展览——“异邦的身体”,莫里森邀请3位舞蹈家、雕塑家和当代艺术家重读弗兰西斯·培根的一幅未完成肖像画,根据画的主题进行现场创作演出。莫里斯将培根的绘画、舞蹈家的独舞以及对现场进行记录的3段录像作为她这个展览片段的组成,无论3件当代艺术作品最终是不是如她所愿成为一体,形式和主题都显得有些矫情。同样被她以女性主义过度诠释的,是在古希腊和埃及馆的小展。公元前5世纪的几件古希腊陶器,某些符号被莫里斯用来证明雅典妇女地位低下,另有8件古埃及艺术品是为了显示当时古埃及人对于异族的敌意以及随同征服而来的大规模放逐。

卢浮宫想通过这些当代名人,在古老和现代之间找到一条连接线。2007年秋天,卢浮宫选择了当代艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)。基弗被视为德国艺术界伟大而寡言的特立独行者、思想者,在他那些当代意象的装置作品里,往往沉积了大屠杀记忆、犹太文化传统以及对人类历史命运的思考。卢浮宫邀请基弗为古埃及馆和墨尔波墨涅馆的楼梯间墙面进行永久装饰,他创作了一件高30英尺、宽15英尺的大型墙画,围绕这件作品和基弗的艺术,卢浮宫还举办了系列讲座。在基弗之前,现当代艺术家中唯一有作品永久留在卢浮宫内的,只有立体主义画家乔治·布拉克。1953年,他获邀为馆内亨利二世宴会厅的天花板画了3幅画。■

( 莫里森选择名画《梅杜萨之筏》来反映被放逐者的困境 )

( 莫里森选择名画《梅杜萨之筏》来反映被放逐者的困境 )

( 2006年,美国黑人女作家托尼·莫里森为卢浮宫策展“羁客的家园” )(文 / 曾焱) 博物馆清单卢浮宫基弗艾柯晕眩艺术美术文化

( 2006年,美国黑人女作家托尼·莫里森为卢浮宫策展“羁客的家园” )(文 / 曾焱) 博物馆清单卢浮宫基弗艾柯晕眩艺术美术文化