中国式文物回归

作者:王星(文 / 王星)

( 范季融夫妇捐赠国宝级秦公晋侯青铜器

)

( 范季融夫妇捐赠国宝级秦公晋侯青铜器

)

与圆明园兽首、乾隆御玺拍卖这些戏剧性事件相比,2009年11月23日进行的这场由全国政协、文化部、国家文物局领导出席的青铜器捐赠交接仪式该算是一次极平和的文物回归。

11月23日,“范季融·胡盈莹捐赠文物交接仪式”在北京国子监的彝伦堂举行。范季融、胡盈莹夫妇是美国著名的华裔收藏家,多年来致力于中国瓷器和青铜器的收藏,在纽约创建有“首阳斋”,珍藏有百余件中国古代青铜器,被视为此类中国文物最重要的私人收藏之一。范季融先生及其夫人胡盈莹女士、岳父胡惠春先生与中国文博界的交往算得上源远流长。自20世纪50年代起,胡惠春先生、范季融先生就曾多次向国内博物馆捐献,所捐献的各类瓷器、青铜器、书画、古籍善本等累计至今已有百余件。在这种背景下,借此次秦公晋侯青铜器交接仪式,中国文化部授予范季融先生“文化交流贡献奖”是水到渠成的事。

当天上午举行的相关新闻发布会上,国家文物局单霁翔局长的讲话中提到“善意持有人”:“在不放弃流失文物所有权的前提下,按照国际公约精神和惯例,适当考虑善意文物持有人得到公正合理的补偿,以促成更多的流失文物回归祖国。”尽管“给予善意持有人补偿”这种说法在流失文物回归史上不时可见,此次似乎格外引起国内媒体关注。人民网次日便以这样的标题刊登报道:《国家文物局称拟补偿中国流失文物善意持有人》。

被盗文物的善意持有

其实“补偿文物善意持有人”是一种符合国际公约的通行做法。在文物追索问题上,最常使用的两个国际公约是:被简称为“70公约”的联合国教科文组织(UNESCO)1970年通过的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》和简称为“95公约”的1995年在罗马外交大会上通过的《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》。其中“95公约”又因其操作性较强而被更多地引用。“95公约”确立了被盗文物返还的三个原则:非法挖掘的文物也视为被盗;被盗文物的持有者应该归还被盗文物;被盗文物的善意取得人在归还文物时,有权获得公平合理的补偿。关于“善意持有人”,“95公约”在第四条第一款中规定:“被要求归还被盗文物的拥有者只要不知道,也理应不知道该物品是被盗的,并且能证明自己在获得该物品时是慎重的,则在返还该文物时有权得到公正合理的补偿。”

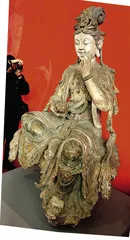

( 2006年12月,宋代“木雕观音”回归入藏国家博物馆 )

( 2006年12月,宋代“木雕观音”回归入藏国家博物馆 )

结合秦公晋侯青铜器的身世来看,范季融夫妇就应该算是这批青铜器曾经的善意持有人。秦公墓、晋侯墓均在20世纪90年代初遭到非法盗掘。获悉部分秦公墓和晋侯墓出土青铜器流失至美国,被范季融夫妇收藏后,国家文物局遂通过有关渠道与范季融接洽,希望促成文物回国。2009年9月24日,范季融应国家文物局之邀来京,在会谈中明确表示愿将收藏的9件秦公晋侯青铜器全部捐献。

然而,“善意持有人”的界定并不容易。对善意持有人,大陆法系与英美法系国家素有分歧,在多数英美法系国家,购买人不能因其善意便获得购买的盗窃物的所有权,法律往往优先保护原所有权人;大陆法系国家民法多有制度保护动产的善意购买人,据此,即便文物是盗窃的,法律也倾向于保护善意取得人而非原所有人。中国文物学会副会长、文物法专家李晓东当年参与了“95公约”起草的整个过程。李先生向本刊记者介绍说:“公约制订时,对持有人如何称得上‘获得该物品时是慎重的’争议很大。一方面是因为英美法系和大陆法系对所有者的保护略有不同,另一方面是由于文物流失国和文物输入国的利益之争:文物流失国代表坚持严格限定‘善意’的条件,以免给已经流失文物的国家造成更多的额外损失。文物输入国一方自然态度相反。‘95公约’最终对善意持有人的行为做出了一些限定,例如有无到权威文物部门查询等。对于文物所有国文物部门已经登记的文物,假如持有人不能提供尽到了查询义务的证据,就不能证明他是善意持有。”

( 政协副主席林文漪、文化部部长蔡武向范季融(中)颁发“文化交流贡献奖”

)

( 政协副主席林文漪、文化部部长蔡武向范季融(中)颁发“文化交流贡献奖”

)

尽管“95公约”签订后签约国对“善意持有人”的定义都以此为准,但实际上各国对“善意持有”的宽泛度界定并不相同。国家文物局博物馆与社会文物司司长宋新潮在接受本刊记者采访时进一步补充道:“在准备捐献给国家的前提下购买是界定是否‘善意持有’的一个因素。另一考虑因素是‘一贯性’:对于文物商,很难界定是否‘善意持有’;但如果是一名合法的收藏家,所有行为都是在不期望以此牟利的前提下完成,我们会在确认‘善意持有’时予以考虑。”

范季融夫妇显然是宋司长所言“一贯性”的典范,也自然不会有人质疑范季融夫妇对秦公晋侯青铜器的善意持有,但这批被盗掘的青铜器以“先善意持有,而后捐赠”的方式回归,难免不使人联想起2009年1月15日中国与美国签署的有关文物进口的最新《谅解备忘录》。

( 安思远捐回的王处直墓浮雕 )

( 安思远捐回的王处直墓浮雕 )

根据这份《谅解备忘录》,美国将限制以下考古材料进口美国:“原产于中国和代表中国的文化遗产、从旧石器时代到唐代结束(907年)的考古材料和至少250年以上的古迹雕塑和壁上艺术,包括将由美国政府公布的清单上所列的各类金属物、陶瓷、石材、纺织品、其他有机物质、玻璃和绘画,但中华人民共和国政府签发许可或其他证件证明这种出口不违反中国法律的除外。”同时,《谅解备忘录》第10条规定:“中华人民共和国政府认识到,美国的博物馆依照本《谅解备忘录》将受到限制,不能获得某些考古物品,因而同意其博物馆也将同样不谋取原盗劫于中国大陆、后非法出口到国外的此类受限考古物品,除非卖方或捐助者提供从中国大陆合法出口的证据,或可核查的文件,证明该物品是在美国实施进口限制之前离开中国大陆的。”有了这层对双方的限制,假如能找到可以证明“善意持有”的第三方,总会帮助事情有些回旋余地。

以国家资源对抗

( 佳士得拍卖目录上的王处直墓浮雕照片

)

( 佳士得拍卖目录上的王处直墓浮雕照片

)

在相关国际公约溯及力和签约国范围都极为有限的情况下,如此迂回地诉诸“善意持有”,自然也会成为中国在面对流失文物回归时的选择之一。

众所周知,中国文物流失时间跨度大,流失原因复杂,原因主要有:战争劫掠,不法商人走私出境,中国移民私带出境,清宫散失,近二三十年盗窃、盗掘、走私出境以及历史上正常的贸易和交流。对于当前因盗窃、盗掘、走私出境的中国文物,主要按照国际公约,通过法律和外交途径索回;但相关国际公约不适用于追索公约生效前被盗或者非法出境的文物,对于19世纪后半叶至20世纪上半叶被掠夺出境的文物,中国目前只能做到坚持不承认其合法性,也不放弃追索的权利,积极通过国际协商与合作促使文物回归。符合以上两种情况的,可以称之为“文物追索”,其他情况一时只能笼统称之为“文物回归”。

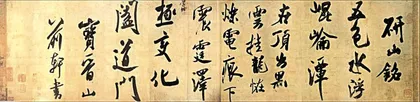

( 2002年12月,米芾《研山铭》被国家定向拍卖后回归

)

( 2002年12月,米芾《研山铭》被国家定向拍卖后回归

)

在“范季融·胡盈莹捐赠文物交接仪式”的新闻发布会上,单局长也再度回顾了近年来中国政府以法律手段处理的文物追索代表案例:1998年从英国成功追索3000多件走私出境的中国文物,2001年从美国成功追索被盗掘的五代王处直墓彩绘浮雕武士石刻。这两个案例在知名度上或许还不如圆明园的兽首诉讼,但它们都堪称中国海外流失文物追索史上的典范之作。

“这是中国第一次通过诉讼在海外追索文物而且得到比较完满的解决。”亲身参与指挥了1998年英国走私文物追索案的前国家文物局局长、现任中国博物馆学会理事长、国际博物馆协会中国国家委员会主席、亚太地区委员会名誉主席张文彬向本刊记者介绍说。

( 火顶洞观世音菩萨头像,2005年10月回归龙门石窟

)

( 火顶洞观世音菩萨头像,2005年10月回归龙门石窟

)

1995年2月20日,中国驻英使馆发回一份密电,密电中说:英国警方于前一年破获了一个走私埃及文物团伙,清查赃物时警方发现了数千件具有中国传统风格的文物,于是通知了中国使馆。1995年4月,中方指派两名专家前往伦敦,确认英方查扣的文物中有相当多的中国文物。由于有英方一名警官涉嫌此案,英国警方着手刑事立案,并于当年7月派人来华实地调查,准备刑事起诉。1996年3月1日,国家文物局致函英国内务部,表明中国对这批文物拥有所有权的主张和要求归还中国的立场。

“我们希望通过刑事诉讼解决问题。如果刑事诉讼成功,就可以判定它们属于走私文物,根据英国当地法律是可以无偿返还中国的。”现任中国文物保护基金会理事长马自树在接受本刊记者采访时回忆道。事件发生时,马先生任国家文物局副局长,负责英国第一线的指挥协调工作。

( 为取证据,文物专家重新打开王处直墓,对壁龛进行测量 )

( 为取证据,文物专家重新打开王处直墓,对壁龛进行测量 )

英国警方虽然积极主张刑事诉讼,但英国皇家检察院以文物走私发生地在香港地区而不是英国本土为由,拒绝刑事立案,还认为这批文物履行了正常的报关手续并缴纳了税费,进入英国属合法入境。由于不能进行刑事诉讼,英国警方考虑退出此案,并提出:如中国不参加民事诉讼,警方只能将文物归还给走私嫌疑人。

“主要是中国和英国之间还没有签订有关追索文物的相关协议。”张文彬回忆说,“1996年9月,我到英国去出席会议,利用这个机会拜访了苏格兰场。苏格兰场说没有参与这起事件的义务,但我说中国和英国都是国际刑警组织的一员,你们有义务也有条件帮助中国追索。回来以后我向国务院提交了报告。当时负责这项工作的是李铁映国务委员。他很重视,成立了有关追索的领导小组,由最高人民法院、最高人民检察院、外交部、文化部、文物局共同研究。具体工作由国家文物局来负责组织协调,希望通过政府和法律两个渠道来追索。”

( 1995 年,英国警方清查赃物时发现数千件具有中国传统风格的文物 )

( 1995 年,英国警方清查赃物时发现数千件具有中国传统风格的文物 )

然而,就在张文彬到达英国的同时,走私嫌疑人公开致函中国使馆,要求中国承认对这批文物没有所有权,或者进行民事诉讼。同时,他们还起诉警方非法查扣财产。英国法院没有理会中方对于案件延迟审理的要求,在中方缺席的情况下将一些文物判归走私嫌疑人。

“1996年12月1日,我率领一个专家组赶赴伦敦,同英国有关方面广泛接触,并聘请国际知名的福尔德律师事务所的律师作为代理,寻找走私案的解决途径。”马自树说,“同时我们对被查扣的中国文物进行了全面清点和鉴定,查清总数量为3494件。这批文物的时间跨度非常大,从远古时代的恐龙蛋到清代的瓷器,应有尽有。空间范围也非常广,从中原的山西、陕西、河南到西北、东南地区。最后我们得出的结论是:一旦启动民事诉讼,不是一年两年可以解决问题的,可以说遥遥无期,而且几乎没有把握,因为为涉案文物逐一寻找来源地取证根本不可能。”

( 宋新潮 )

( 宋新潮 )

“过去对出口文物的界限限制是1795年,也就是乾隆六十年,乾隆六十年以前的文物是不许出口的。现在规定到1911年,1911年以前的文物不许出境。这是一个硬界限。”张文彬说,“另一方面,凡是要出境的文物,必须经国家文物局及各地口岸的文物鉴定站许可。如果认为文物可以出口,文物鉴定站会开具证明,同时打上火漆印。没有这些证明就属非法出境。在规定时间界限之前的文物,无论有无购买证明,都禁止出境。在英国发现的这批文物没有任何凭证,因此绝对属于非法持有。至于举证,原则上是哪里丢失的哪里出具证明,但3000多件文物全都找到证明实际上做不到。因为这批文物是被盗掘的,数量和品种都不容易说清楚。”

为了追索文物,公安部向香港派出了侦查人员,希望找到文物从内地走私到香港的证据,但久久没有结果。最后中方确定了策略:希望对方主动把文物返还。但这一计划首先需要的就是时间,而此时伦敦一家地方法庭应走私嫌疑人的要求开庭,裁定中方必须在1997年1月17日之前取证完毕,启动民事诉讼,否则将把文物归还对方。1997年1月8日,中方代理律师以英国地方法院蔑视国家豁免权为由,要求将案件移交英国上诉法院,以此迫使地方法院不得不对文物进行冻结,直到中方正式参加民事诉讼。

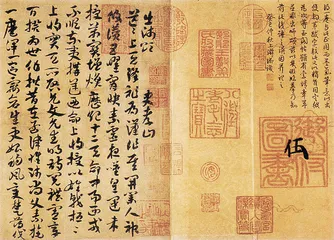

( 《出师颂》由故宫博物院通过定向拍卖征集 )

( 《出师颂》由故宫博物院通过定向拍卖征集 )

“我们告诉他们:他们面对的是一个国家,他们能与国家资源对抗吗?用多长时间、花多少金钱我们都奉陪。”马自树对本刊记者说。

1997年1月15日,两名走私嫌疑人表示了谈判和解的意向,英国法庭也提出了庭外和解的建议。漫长的交涉持续了一年,中方委托的英国律师行每天都从北京发传真给对方,加上之前的交涉,后来清点时发现前后发了三四千份传真。1998年1月22日,正式谈判开始。24日,双方达成协议,对方承认中国对全部涉案中国文物的所有权。1998年2月10日,双方正式签署法律文件,这起长达三年的文物追索案终于结案。

“最后外交部门起到了相当重要的作用。使馆不断与英国官方交涉,并且通过在当地的资源向对方施压,走私嫌疑人真切地感觉到了是在与一个国家对抗。”马自树说。

“从文物工作者或收藏家的角度看,这批文物不算最珍贵的。这场斗争的意义主要在于维护民族的尊严、维护文物所有权。”张文彬说,“任何一个民族的文物,不管它是什么,都是非常珍贵的。因为它是历史的见证,是中华民族的一种记忆。”

文物追索CSI

文物追索的诉讼涉及许多有待判定的事实与法律问题,包括文物来源地、原所有权的证明、流失文物落脚处和持有人的确切证据、文物的相关图文资料与各方专家的认证报告、持有人是否履行审慎义务、善意的判定、诉讼时效的审查、请求国文物法、进出口法的审查、冲突规则的适用、准据法的选择与查明等。如果说1998年英国走私案在取证问题上遇到了瓶颈,被盗掘的五代王处直墓彩绘浮雕武士石刻就是中国凭借取证而成功追索的首个案例。

“当时我一看就上劲了。”接受本刊记者采访时,曾直接参与此案追索的河北省文物局执法调查处副处长李宝才再次显露出当年的兴奋,“王处直墓里的东西是纯属被盗出去的。像这种以前没有档案记载,完全靠取样追索回的文物在中国是第一次。”

2000年2月底,中央美院的一位学者在访问美国时拿到一本佳士得拍卖行的拍卖目录,发现第209号拍品——一块彩绘浮雕武士石刻,与他几年前看到的一批浮雕风格极其相像。拍卖目录上对第209号拍品的介绍中有这样的文字:“此浮雕风格姿态似与1995年曲阳西燕川五代王处直墓出土浮雕有关”,而这位学者曾经看到的浮雕像正是王处直墓出土的位于后室的散乐图和奉侍图。他马上将此事告知自己的同学、河北画院的画家费正,并将相关图片传真回国。费正继而转告曾跟随自己学画的李宝才,经上报省文物局、国家文物局,一场文物追索正式开始,具体的实施者便是李宝才。

“怎么确认是王处直墓中失窃的雕刻呢?拍卖目录上有尺寸,当年的考古发掘报告上有一张不太清晰的照片,有壁龛的尺寸。我对照一量,宽度是一样的没有问题,但高度不一样。我的解释是:盗贼从壁龛中撬取雕像时,上下各抽去了一些砖块,所以墓中壁龛的高度会略大于拍卖品的高度。”李宝才说。

“然后是分析石料。从拍卖图录的照片上可以看到石料边上崩了些茬,茬口的石料一看就是曲阳石。曲阳从汉代开始就出产汉白玉,曲阳石有特点:白里带些黑点与黑线,这和其他石料都不一样。湖南也出汉白玉,但它是雪白雪白的那种。拍卖图册上的照片照得很清晰,一看茬口就能确认那是曲阳石。

“第三是分析风格。王处直墓浮雕四周绘有边框,使用的是赭石色和红色。和留在河北文物研究所的几块雕像,也即散乐图、奉侍图比较,发现边框的处理是一样的。后来文物的持有者抗辩说:这两个武士的风格和散乐图、奉侍图的风格完全不一样。我们的回答是:这很正常。作为门神,他就是要恐吓鬼和恶人的,所以他必定会怒目而睁。这种风格的差异是很正常的。奉侍和散乐必须是温文尔雅的,因为毕竟是侍奉人嘛。

“持有者又提出一个问题:你们说这是出自王处直墓的,为什么我这块色泽如新,鲜艳如初,而你们的那两块散乐图和奉侍图漫漶不清、颜色几乎脱落?我们回答:王处直墓被盗后进行过清理发掘,这时发觉有盗洞,盗洞中发现有金代的碗和镢头等物品,也即金代盗墓贼的工具。不过金代盗的是后室。双室墓一般前后相连,但这个墓比较特殊,它将连接前后室的门做成了一扇假门,上面还画了一幅画作为伪装。所以金代的贼进去之后只是把后室的一些值钱的东西给盗走了。盗走后留下一个盗洞,下雨时雨水透渗,所以把后室的一些石雕给浸泡了。而且这块浮雕肯定不是金代被盗的,因为古代人主要偷金银器变卖,绝不偷浮雕之类。绝对是现代人偷的,再说除金代盗洞外我们也发现了现代盗洞。

“另一方面分析:这件拍卖品不可能是假的。造假必须先有真品,然后再有仿造的赝品。以这两块武士雕像为例,以前就没有发现过这样的东西,所以根本不可能有赝品。现代人‘自造’的东西肯定会和古人制造的不同,比如脑袋可能是唐朝的,而脚给弄成了清朝的,一看就很不协调,而真品一看就与周围其他雕刻风格一致。”

2000年3月2日,国家文物局就佳士得拍卖行在纽约拍卖中国被盗文物一事照会美国驻华使馆,希望在友好的基础上,根据国际公约、采取必要的手段阻止佳士得拍卖行对209号拍品的拍卖活动,并使文物返还中国。同时公安部向国际刑警组织美国中心局发出通报,请求给予合作。3月8日和11日,美国驻华使馆海关处及美国海关纽约中心局分别致函国家文物局和中国驻美使馆,表示为协助阻止拍卖中国文物,他们将根据联合国教科文组织的规定办理,希望中方提供必要的法律文件和证据,主要包括:失窃现场勘察报告、照片、警方立案报告、中国的有关法律、曲阳县政府将王处直墓公布为保护单位时间等。

“1994年王处直墓被盗后曲阳市公安局确实立了案,还在现场拍摄了很多勘察照片,一直追查到陕西。但没抓到人,也没找到东西,这件事就暂时撂在那儿了。”李宝才说,“到2000年,当时的公安局长已经调任,档案也有很多不在了。照片只留下两张。我需要的是壁龛的照片,但1995年清理发掘时拍摄的只有两张一半的,也说明不了问题,只能重新再整理资料。为了准备可能需要的进一步举证资料,我又下了一次墓。当时墓土已经回填,所以是重新打开的。墓有9米多深,下去也是很危险的。下去后发现甬道已经塌了。一左一右两个壁龛,一个侧面塌了一半,一个上面塌了一半,但整个宽度还能量出来。除此以外还想从墓室里取土样:拍卖的浮雕背后肯定还能提取到土样,不同地方的土酸碱度不一样,可以进行化学分析比对。墓地里有些残存的墙皮,我取了一些带有颜料的样本:过去的颜料都是用矿物质研制的,一分析就能看出来。当然,我还拣了些石料的样本。”

3月14日上午11时,包括古墓被盗的录像带、现场勘察记录、照片、县公安局立案报告和省文物局有关墓葬情况的文字材料、专家说明、考古发掘报告送抵公安部和国家文物局。当天下午17时,公安部刑侦局以特急件的形式签发给中国驻美大使馆和驻纽约总领馆的明传电报,物证则被直接空运至大洋彼岸。收到中国方面提供的证据后,纽约州南区美国地方法院于3月21日通知佳士得拍卖行停止对拍品209号的拍卖,同时下达了民事没收令,授权美海关总署纽约中心局没收武士像。3月28日,美国海关官员查扣了这件中国文物。经过近一年的交涉,美国南区法院在仔细研究了河北省文物局提供的详细资料后,判定由美国海关将该文物送交中国政府。2001年5月26日,王处直墓彩绘浮雕武士石刻返回中国,被定为国家一级文物,现藏国家博物馆。

沉默中的征集

李宝才觉得有些遗憾的是:因其他材料已足够翔实,下墓取得的土样最后没有分析对证。这类初步的取样工作也许做不到传说中那些犯罪鉴证实验室所做的那样精确,而且或许如同参与了1998年英国走私案的马自树所说,“泥土并非特别有力的证据”,但经历过文物追索的专家都会感慨的是:鸦片战争至1949年间的战争掠夺文物连泥土证据都没有。

“没有记录、没有登记,就没办法在追讨时提供资料。”马自树说。目前世界上最著名的本国被盗文物数据库当属意大利文化遗产宪兵的TPA数据库,每一件意大利的被盗文物几乎会以即时的速度出现在这一数据库中,为各国相关组织提供该文物的基本信息。文物法专家李晓东认为:“中国有一种传统观念,出现文物盗掘案时匿而不报。这一观念应该改变,应及时公布被盗掘、走私的文物清单,提供被盗掘时间、文物基本情况等信息,为申请国际海关、国际刑警组织协作提供有利条件。”曾与意大利文化遗产宪兵有过接触的宋司长相对谨慎:“意大利的TPA数据库起步很早。我们目前还是从个案开始着手,逐步积攒材料,希望能成熟一件再做一件。”

2001年,国家文物局直属下的中国文物信息咨询中心成立。“搜集流失海外的中国文物有关资料、建立专门的信息数据库”便是中心肩负的多项职能之一。有关数据库的现状,宋新潮司长介绍说:“目前的核心工作还是支持一些学术机构、研究机构进行流失文物清查方面的研究。信息中心会将各学者、学术机构以前的和现在的研究成果汇集,成为中国在海外文物的总目。这是一项基础工作,也符合联合国教科文组织对于各国对自己文化遗产有明晰了解的要求。这样一个数据库既可以作为未来专题研究的依据,也会为以后的追索和国际合作提供基础材料,但一定要把它纳入真正的学术研究领域。”

中国文物信息咨询中心还是“国家重点珍贵文物征集”项目的实际实施单位。这是一个自2002年开始由国家文物局和财政部联合实施的政府工作项目,从名称上看,似乎没有民间组织“中华抢救流失海外文物专项基金”提出的“国宝工程”简洁响亮,也不曾有“寻访圆明园兽首”这样轰动的新闻事件。除刻意保持低调外,项目所针对的对象也是它貌似沉默的原因之一。对市场炒作过热的艺术品,“国家重点珍贵文物征集”项目从来不去推波助澜,而是在一定的额度内筛选本身具有很高学术价值、来历清楚,非盗掘、非1949年后出土的文物,同时还要考虑稀缺性、填补博物馆序列空白等问题。例如2005年征集的一件宋代木雕观音,并非市场追捧热点,但体量硕大,神态端庄安详,是东方雕塑的代表作品。北美7家大型博物馆收藏的宋代木雕观音有20多件,而国内各大博物馆尚无任何宋代木雕精品,因此这一文物的历史价值、艺术价值极高,是真正需要利用国家专项经费征集的文物。

至于“国家重点珍贵文物征集”项目的征集范围,宋司长的总结是:“值得国家购买的文物;应该由国家出面来抢救的文物。”自项目启动,已经征集到的文物有:米芾《研山铭》,宋代青白釉花口凤首壶,宋代大观铭牡丹纹碗,战国虎形佩,陈国琅藏宋元明清善本,龙门石窟佛头和子龙鼎等。除这类可归为“值得国家购买的”珍贵文物外,还有成系列的皮影、成批量的道场画等“应该由国家出面来抢救的”民俗文物。这类文物可能单件并非十分珍贵,但作为整体系列存在会对社会学、民俗学研究具有价值。“国家不出面成批量地购买,它们就可能散落而失去其意义。这实际上也是一种对文物的抢救。”宋司长说。

在如何合理使用项目资金、保证被征集文物的真实和可靠性方面,作为项目实际实施者的中国文物信息咨询中心已经形成了一套完整严格的程序:首先寻找征集线索,对搜集的信息进行分析论证;然后专家独立出具鉴定。文物信息咨询中心的专家主要依托于国家鉴定委员会,实行一票否决,以保证项目资金的使用安全。之后,中心将编制文本规范报国家文物局审批。审批通过才开始进行与征集相关的谈判并对行动保密。在此过程中严格执行程序并建立监督机制,对文物登记建档。征集工作完成后,按规定还要将所征集到的文物在国内重点博物馆展示,适时编辑出版书刊,以推动学术发展。根据所征集文物的数量,一般一个项目的完成时间为三个月至半年。境外的文物征集可能时间相对较长,以便给文物鉴定留有一定的思考空间。

尽管宋新潮司长慨叹“这是非常不好花的一笔钱,必须慎之又慎”,但无论是在资金实力还是征集手法上,“国家重点珍贵文物征集”项目仍拥有较多的优势。在征集的方法上,“国家重点珍贵文物征集”项目分别使用过从私人收藏购买、定向拍卖、行使“国家优先购买权”参与拍卖等方式。号称“项目”开山之作的米芾《研山铭》的定向拍卖尤其耐人寻味。《中国文物报》当年记述《研山铭》回归经过的报道中称:《研山铭》流落到日本,被日本有邻馆收藏,几位寄居海外的中华游子集资将其收购回国。2002年12月6日,经与中贸圣佳国际拍卖有限公司事先协商,《研山铭》被定向拍卖给国家文物局指定的唯一一家有权参加竞拍的国有文物收藏单位——中国文物信息咨询中心。

作为行使“国家优先购买权”的一种过渡型方式,定向拍卖虽然可以做到一锤定音,但实施对象却有诸多限制:拍品的来源合法自不待言,拍卖所在地必须在中国境内,持有人也必须是中国公民。了解这些局限,“国家重点珍贵文物征集”项目自日本辗转征集《研山铭》的个中良苦用心也可略见一斑。

启动几年以来,“国家重点珍贵文物征集”项目成绩卓然,但中国文物流失的复杂情况决定它依旧只能是中国国家文物部门促使文物回归的渠道之一。由于项目的征集对象必须“来源合法、传承有序”,2009年11月23日在国子监交接的那9件原本盗掘于秦公墓、晋侯墓的青铜器自然不属于项目征集之列,而只能依照“善意持有”以捐赠的方式回归。

诸如“保留所有权、同意有限期租借”这种更灵活的国际合作方式,国家文物局也考虑运用在流失海外的“敦煌文书”这样的文物上。“有限期租借”方式已有过成功的尝试。1994年,山东省博兴县文物保管所一尊北魏菩萨立像被盗,后发现被日本美秀博物馆收购并展出。国家文物局得知后,于2000年正式派员与日方接触,开始就追索菩萨像一事进行谈判。2001年,中日双方在日本美秀博物馆签署备忘录,确定美秀博物馆无偿捐还菩萨像,自备忘录签署之日起,菩萨像归属中国山东省,中方同意美秀博物馆借展该像至2007年底,在美秀博物馆10周年馆庆后正式归还山东。2008年1月,美秀博物馆将该菩萨像返还中国。

“无论使用什么方式,文物回归不是单纯地索要,所体现的不仅仅是文物回归的结果,更重要的是体现了一个国家和民族对自身文化和文化遗产的重视,昭示了一个国家或者政府履行保护文化遗产责任的决心。”宋司长说,“这个过程本身甚至比结果更重要。对被劫掠或盗掘的文物进行追索是一件需要大量研究取证的细致工作,不是借助情感吵一吵就能解决的。”

最后,宋司长透露:今年底至明年初,国家文物局将启动一个已经进行了长期调查、取证、研究的案例,此案例与不久前埃及向卢浮宫追索壁画的案例类似,很有可能,中国也会采取同样的方式。■

流失文物的国家优先购买权和话语权

——专访国家文物局博物馆与社会文物司司长宋新潮

<p "="">三联生活周刊:使用“国家优先购买权”购买文物,是否属于国际通行的做法?

宋新潮:“国家优先购买权”实际上是各国在处理国内文物拍卖时行使的一种权利。如何确定公正合理的协商价格是行使的关键。实际工作中通常有两种方式:一是双方在拍卖前直接进行协商谈判,另一种是通过市场拍卖机制确定。后一种方式的行使程序大致为:国家文物行政管理部门在拍卖会前发出公告,说明国家可能对该场拍卖会中的部分拍品按成交价行使“优先购买权”,这实质上是与竞拍者形成一种约定,参加拍卖即视为认可此约定。当拍卖结束后,在一定时间(通常为7天)内,国家将根据拍卖情况做出决定是否购买。这样的方式被普遍认为既考虑了国家收藏的需求,也尊重和兼顾了委托方(出让方)的利益不受损害。

三联生活周刊:2009年6月5日,国家文物局发函表示,对“中国嘉德2009春季拍卖会古籍善本专场”第2833号拍品“陈独秀等致胡适信札”按照成交价行使国家优先购买权。2003年7月10日,北京故宫博物院行使“优先购买权”购得隋人书《出师颂》。这两次行使“优先购买权”回购文物的做法是否有所不同?

宋新潮:“陈独秀等致胡适信札”征集是中国文物行政主管部门首次按照拍卖价行使国家优先购买权。

2009年5月中旬,国家文物局对北京市上报的中国嘉德2009春季拍卖会文物拍卖标的进行了复核。5月27日,国家文物局回函北京市文物局:“我局对古籍善本专场中的部分标的,将根据拍卖情况考虑优先购买问题。”5月28日,在拍卖会预展现场、竞投登记处和互联网站上,出现了中国嘉德国际拍卖有限公司的《重要声明》:“政府有关部门将对古籍善本专场中的部分标的,根据拍卖结果考虑优先购买。本公司于拍卖结束后7日内,将政府有关部门是否优先购买的决定通知相关标的买受人。”

5月30日,拍卖开始之前,拍卖方再次重申上述《重要声明》。当第2833号拍品“陈独秀等致胡适信札”、第2846号拍品“梁启超致胡适信札”和第2857号拍品“徐志摩致胡适信札”分别以554.4万、78.4万和112万元现场成交后,拍卖师当即分别声明:“政府有关部门将根据拍卖结果,考虑对上述三件拍卖标的优先购买。本公司于拍卖结束后7日内,将政府有关部门是否优先购买的决定通知相关标的买受人。”6月5日,国家文物局向中国嘉德国际拍卖有限公司发出《关于优先购买“陈独秀等致胡适信札”的函》,表示:国家文物局经研究决定,对于“中国嘉德2009春季拍卖会古籍善本专场”第2833号拍品“陈独秀等致胡适信札”按照成交价行使国家优先购买权。买受人得知有关部门的决定后,在深表遗憾的同时,也表达了对于国家收藏机构的理解。

至于故宫博物院征集隋人书《出师颂》,与上海博物馆征集宋代《宋高宗养生论》一样,均为国有博物馆通过“定向拍卖”的方式征集流失文物。根据文物保护法,国家文物行政部门在审核拟拍卖的文物时,可以指定国有文物收藏单位优先购买其中的珍贵文物,购买价格由买卖双方协商确定,实际上运用的还是文物保护法中说的“优先购买权”,但限定了竞买者,是国家行使文物优先购买权的一种过渡型方式。“定向拍卖”针对的对象是拍卖时持有人为中国公民的、来源合法的拍品,《出师颂》和《宋高宗养生论》都属于这种情况,而“陈独秀等致胡适信札”拍卖时的持有人为外籍华人,故而对后者的征集更适用于行使国家优先购买权。

三联生活周刊:为何决定对“陈独秀等致胡适信札”行使国家优先购买权?

宋新潮:根据专家鉴定意见,“陈独秀等致胡适信札”涉及鲁迅、李大钊、胡适、钱玄同等新文化运动时期的重要人物,还涉及《新青年》的办刊等具体问题,所反映的内容填补了新文化运动和近现代历史研究文献的一些空白,属于国家重点珍贵文物征集范围,加之应国有收藏单位的申请,因此考虑征集。拍卖前,国家文物局也曾与持有人协商,但在估价问题上产生了不同意见,最终决定尝试使用优先购买权,将政府的优先权置于公平竞价的前提下,用市场的方式来确定它的价格。

三联生活周刊:这是否也意味着今后国家文物主管部门将更多地行使国家优先购买权征集文物?

宋新潮:应该说此次是中国政府首次在拍卖环节征集文物,是真正意义上的行使国家优先购买权,对于文物行政部门而言是一次尝试,在拟征集文物市场定价和国有文物收藏机构参与市场方面都是一种有益探索。今后更重要的是根据法律规定和市场经济的原则,进一步制定完善的国家优先购买文物的规则,使之成为丰富国有博物馆收藏的一条有效途径。

三联生活周刊:对于圆明园兽首这样因劫掠而流失的文物,是否会考虑使用国家优先购买权回购?

宋新潮:绝对不会。文物的合法性是国家优先购买的前提。购买被盗或非法出口的文物,将纵容盗窃、盗掘和走私文物的违法犯罪行为,这是与国际公约的精神和准则相违背的。对于被盗和非法出口的文物,应当依照相关国际公约和我国相关法律规定,通过外交、法律和国际合作途径追索,也鼓励通过捐赠等方式促成流失海外文物回归。

三联生活周刊:1970年,联合国教科文组织通过了《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》,其中规定:“要求收回和归还失物必须通过外交部门进行”,这是否意味着:与民间组织相比,国家政府在文物追索问题上拥有更多主动性?

宋新潮:国际上一直强调,文物追索问题是一个国家行为。我们支持一些民间组织在文物返还方面所做的努力,但如果上升到法律,一个国家的代表只能是国家。国与国之间的问题都要与外交相结合,这也必然是一个外交行为。

三联生活周刊:国家文物局局长单霁翔最近表示:“我们将积极地通过外交和国际合作,加快解决历史上流失海外文物的返还问题,充分阐述中国追索非法流失文物的原则立场,增强中国在国际文物返还领域的话语权,维护中国的文化权益。”“增强话语权”的具体举措将有哪些?

宋新潮:一是积极参加有关国际会议,推动有关文物返还决议或宣言的通过。近年来,中国常驻联合国教科文组织代表团和国家文物局始终参与了相关国际机构有关促进文物返还的工作,充分表达了我国政府支持文物返还原属国的观点和立场,努力推动有关文物返还决议或宣言的通过。由于文物的非法贩运和非法转让多是跨国的违法犯罪行为,因此通过国际组织确立文物返还的原则尤为必要。2009年11月16日,第64届联合国大会举行全体会议,讨论由潘基文秘书长和教科文组织总干事在“文化财产返还或归还原主国”议题下提交的报告,以及由希腊、蒙古、黎巴嫩等8个国家代表团就此拟定的一份决议草案,呼吁国际社会加强合作,防止和打击文化财产的破坏、盗窃、掠夺以及贩运等相关问题。中国常驻联合国副代表刘振民在发言中表示认同。未来我们会增强和文物流失国之间的合作,使中国的声音与其实现共鸣,在文物返还问题上争取更多的共同利益。

二是深化文物返还双边合作机制。国家文物局已先后与秘鲁、印度、意大利、美国、澳大利亚等国签署了防止盗窃、盗掘和非法进出境文物的双边协定,并在打击文物走私和促使流失文物返还等问题上取得了初步成效。今后,我们还将把签署防止盗窃、盗掘和非法进出境文物双边协议列为与有关国家开展文化交流合作的重要内容,进一步细化和完善协议条款,促进双边合作取得更多的实质性进展。

三是促进博物馆之间的战略合作。在警示国外博物馆不得购买来源不明的藏品的同时,也提供正常的学术交流渠道,包括展览互换、展品出借等。我们会更加主动地融入国际社会,以合作、积极的态度来处理文物流失问题,而不是动辄摆出不可调和的姿态。中国是一个文物大国,也是文物流失大国,要使我们的想法与理念和国际上达成共识,需要的是沟通和相互更多的理解。■ 考古文物博物馆回归拍卖程序青铜器鉴定出师颂国家文物局中国式研山铭