毛同强的“原籍生活”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

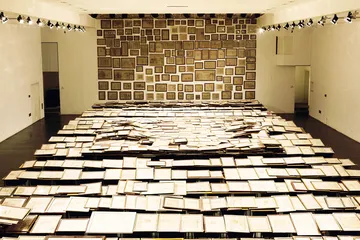

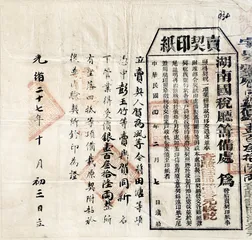

( 《地契》个展现场

)

( 《地契》个展现场

)

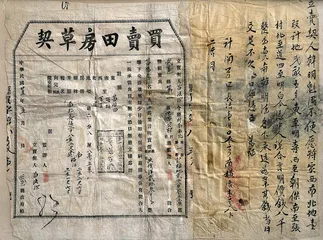

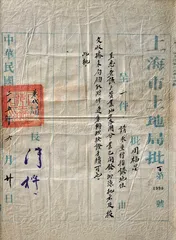

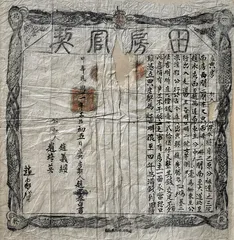

地契实物

《地契》的起点落款时间为天聪七年的一张地契,那是满族尚未入关时的纪年,按照明朝纪年是崇祯六年,西历为1633年,最新的一张是1996年的房屋租赁证。与任何一张单件的地契相比,1300件的总量以一种铺陈的方式展示出来,所能引起的反应是复杂的,它不仅有娓娓的陈述,还有一种视觉的震撼力。

这是正在墙美术馆展出的毛同强的作品。这1300件地契都是已经废弃的历史遗物,毛同强大约用了3年时间从全国各地收集来的,配装的镜框也是从各地收集的废旧品。展览的布置几乎没有任何戏剧性,它们仅按年代排列摆满了整个展厅,因为地契以及买卖契约是一种文书,所以每一个局部都天然具有可堪阅读的空间。早期的地契是宣纸的,有中见人,有笔墨字迹,随着展品的铺展,渐渐地年代由远而近,空间上由乡村到城镇,地契的抬头有了地方政府印制的标准样式,保人的角色也在变化,中见人变为地方官员。同一时间也有两种样式交替出现的。在1951年这个时段,我读到连续几件地契的签署人都有沈勃,身份是北京市地政局副局长。多年前我曾采访过这位老人,他在1949年是北京第七区的区长,所谓第七区就是天安门广场及周围一带。看到这几张地契上他昂扬潇洒的签名,自然有一种隔世的感慨。

在这件现成品装置里,没有当代艺术中常见的幽默,也没有使用明显的隐喻手法,可以说,在这个作品中没有可剥离的任何附属物,甚至提供作品的人似乎都是可以隐身的。

《地契》只是一个聚焦点,每一个点上的信息都无关玄远,它们往往因种种说不出的不便而转让,与国家历史形态了无瓜葛。但在《地契》所有实物中,有几个时段的地契转手文书多得突兀地堆积起来,一段是沈勃在地政局时的共和国初期,一段是清朝灭亡的民国初期,再一段是“文革”后的改革初期。毛同强几次申明,这不是他刻意为之,在撒网般的收集中,除了剔除了近百件模糊不明的文件外,他在清点时才发现这三个“初期”的地产交易之活跃。土地房屋为恒产,是一家一户安定生活的根基,也是国家变局革命理念下行至寻常之家的落脚点,每一张交换文书似乎都有一个故事,都启发你试图勾勒那一家人生活状态的愿望。

( 《地契》局部

)

( 《地契》局部

)

这一切是如此地吸引人,但不确定该看哪里,该怎么看,虽然在其中可以有一种社会学的阅读方式,土地政策的变化、人口流动的方向、城市化的房地产概念等等。但是在这样的展示方式中,通过观看很难把地契折算成单纯的财产证明,更有诱导效力的是不同时期的地契上透露出的不同的生活秩序、伦理关系、文化结构。布展的时候,毛同强仔细地给我讲他的感慨,整理完这1300件地契,他恍惚补充了一种历史经验。看着那些严肃的毛笔墨迹,礼貌的遣词用字,似乎能触摸到现代化之前的那种乡绅文化。那是一种前现代的自我净化自我管理的传统生活结构,随着民国政权的建立,以及现代政治向乡村的深入,地契文书的官样格式多起来,乡绅文化慢慢地消失了。土地国有化之后,乡土中国的土地概念以及与之相系的自然观、政治观也消失了,生活图景全然改观。

所以,《地契》所展示的废弃物,并不停留在废弃的土地文书上,它连带显示了一套被逐渐废弃的生活,但历史是不能废弃的。就毛同强的经验来说,在对这些废弃物的收集阅读中,似乎能感受到这些废物再生的过程,其实我更相信,主要是他发现了发生在他头脑里的历史感受的再生。

再生的观念使《地契》在整体上获得了一种仪式感,但这仪式不是现今流行的庆典、狂欢仪式,倒更像是几乎销声匿迹于现代生活的祭奠,尤其形成整体与局部反差的是,它祭奠的是在这几百年间风云变幻的时局里,无论大户小家的得失悲喜,这悲喜落在地契的转手画押上都是隐忍的,反倒构成了宏大叙事不便担当的历史质感。

在这件作品中,实物扮演着重要的角色,虽然这些实物自然是现成品,但《地契》对现成品的使用是杰出的。在现代艺术中,现成品充当的角色常常是背离本来身份的,以杜尚的《泉》最为形而上。而《地契》对实物原件不做任何观念加工,忠实地维护着那种质朴、混杂、现场、信息重叠的面貌,以巨量集合的方式形成作品感,集合是它最主要的艺术语言,观看者在面对它的时候,把玩的趣味首先被封闭,评判也会被悬隔,除了观看,只有接受,因为它是实物。

也因此,对这件作品的解释将是困难的,因为它是文本而不是图像,文本是有揭示力的,而又总有多重的阅读空间和方向。毛同强自己首先采取了一种拿来、无所作为的冷眼方法,这样他也许放弃了一个创造者的舒展,但作为一个物证收集人,他的观念起点使他的作品获得了更广阔的开放性,甚至超出了他自己的预料。

档案心路

当代的时髦艺术时常依附于一种政治化的解释,政治上的革命性更容易获得艺术上的前卫价值,而现实的革命力量一再地超越艺术,对照出艺术前卫的紧张和焦躁。“现实比理论更狡猾”,这好像是列宁说的,当代的社会现实中,商业、时尚是最有迷幻力、最隐蔽的政治力量,貌似批判的损毁手法在狡猾的现实面前越来越缺少作为,柔弱的批判力向一团柔软的靶子刺去时,杀敌不成,自损也不成。有些人深知其中吊诡,或回家抄写《金刚经》,或披着时尚的外衣说这外衣与他无关。麻烦您,不用端着,艺术本来就可以有种种出路,只看各自的造化。

1985年,毛同强在浙江美术学院进修油画时,正是中国艺术的“85新潮”澎湃之时,他的艺术之路也是随潮而起从现代主义的画开始的,回到银川画院后也曾计划过把一段长城漆成红色的行为,但他并没有真正实施,对自己的画也不敢认可。现在他反省说,因为他所在的银川小城没有坐标来衡量自己的作品,其实最重要的是,那时候思想和艺术形式都不明确,那种创作冲动更像是一种有游戏感的革命冲动。

( 毛同强 )

( 毛同强 )

毛同强出生在那种被称为知识分子的家庭,那个时代的知识分子与社会所期待的知识分子不一样,虽然他们从事的事业、关心的话题有相同的样式,但是他们大多数在禁锢的思想空间里很难形成理性意义上的独立思想,却拥有由于自己的职业良心而遭殃的心路历程。作为某一个时代的失意者,他们对社会的理解、对历史的关照,有自己的丰富经验可参考,却往往少了些抽身而外的理性。而像毛同强那样在那个年代成长的人,对激烈的社会环境有刻骨的纠结,有一种牵挂会一直缠绕于心,再到一个激烈的社会转型时,这种纠结会再次浮现。伤痕文学、乡土绘画,再到新潮、玩世,都是那一代人在不同时段对一个激烈社会的声讨、躲避、批判和自救。

父亲重病把毛同强从对艺术潮流的热望中拉到了医院,为了倾其所能为医疗筹钱,他不得不让妻子放弃已经成形的胎儿。把胎儿埋在医院的一棵松树下时,他哭了。“任何社会,任何转型,可以超越对错,却不能超越生命的代价。”这是他现在的认识,而在当时,他别无选择地下海挣钱去了,“对家人的爱必须能以维护他们生命的形式来表达”。

( 《工具》局部

)

( 《工具》局部

)

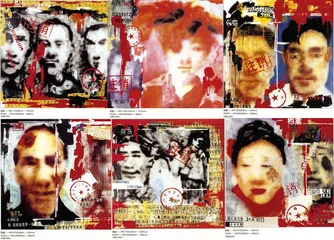

经商5年后,1997年,他接触到大量废弃的档案,这条线索诱使他寻找更多类型的档案,其中就有医院的死亡档案。他集中在4个月里接触了100多份死亡档案,有医院的病例、法院的死刑判决书、交警队的车祸记录。他说这是“看了不该看的东西”,但却是生命的真实一面,在这些生命消失的种种具体遭遇中,他感受到一种叙述的冲动,那时他开始准备油画《死亡档案》。2001年在栗宪庭的策划下,系列油画《死亡档案》在北京的一个临时场地展出,之后他继续留驻在艺术家聚集的北京,不过他没有能在热潮中继续自己的工作路数。2004年,热起来的艺术市场把夜夜跟他一起耍的朋友们赶回了画室,他则回到了银川,画起了水光溜滑的画。虽然这批叫做“海市蜃楼”的油画也能跟随着热潮顺利地进入市场,但他说他自己知道“内心是悲观的”,因为他根本无法让这些画面说服自己,“那根本不是内心精神的需要,所以我一问起那些画,他就回避,不屑说起”。

劳动工具

档案的形式采取了一种客观的叙述框架,形式上的公共性,最初只是他试图摆脱现成艺术标准的起步,但在当时这一步没有走出太远。直到2005年,毛同强在银川开始收集废弃的镰刀斧头,“看着那些被时间磨损的工具,人们很容易将它们在历史中的辉煌与今天的衰朽进行对比”,可能正是在这种对比中他开始了一种从批判、展望等等面向未来的冲动中的历史觉醒。起点依然来自一个直接的经验,那年他在工作室的房东家里看到一把挂在墙上的镰刀,锈迹斑斑,如同一个沧桑故事,是一件实物档案。他请房东帮忙多找一些,房东说可以帮他买,不,他只要这种废弃的。一周内他收集了200多把废旧的镰刀、锤子。虽然事后他把他的实物档案归位于艺术史上的现成品方法,我不确定那时候他是否真的刻意地专注于这种实物的“现成品”性质。当这些实物堆积在他的工作室里时,他清晰地意识到他曾尝试过的艺术方式,对他来说,“有的显得太浮泛,有的显得太游戏,都有自说自话的独断”,所以动力不足,而在手里拿着这些镰刀、锤子,一把一把地观看触摸时,他被一种强大的悲悯力量鼓励着继续扩大收集的工作,后来的收集范围也从宁夏、青海,扩大到河南、两湖、安徽,从乡村扩大到工厂、工地、路桥公司。

终于他收集的数量达到了3万多把,其中镰刀和锤子的比例恰合中国工人和农民的人口比例。3万多把斧头、镰刀,单件的卑微与数量的震撼效果超越了那些东西本身的存在状态,形成了一种超出艺术的精神意象,其中,沉重的历史感多少是个原因。这种意象引导着他的视线,把他的视界伸延向他以前少有关注的方向,废弃物的概念似乎远离了最为人挂心的所谓“当下”。当下总是受到攻击的,这是人性?抑或是精神的必需?前现代生活中,攻击当下的武器是过去,过去因此成为束缚活人的樊篱枷锁,而现代社会的线性逻辑中,攻击当下的武器是未来,可未来所为何来?

( 系列油画《死亡档案》 )

( 系列油画《死亡档案》 )

开始时,毛同强是试探性地体会这些废弃工具作为社会符号曾经历过的历史辉煌与眼下这沉默锈迹之间的反差的,这当中蕴藏着复杂多层的政治、社会、生命的信息,这对他不是平常的经验,并且这种经验还向他传达了一个提示:如果自说自话没意思,如何形成公共话语?如果艺术不是游戏,艺术的动力来自哪儿?不说当代艺术的创意,当代生活的奇观世界已经把人刺激得几乎耐心尽失,这种形态老实笨重的作品是否有足够的公共说服力,连他自己也不能确定。最初他得到了朋友宋永平、艾未未的支持,在他们的支持下,2008年,这件以《工具》命名的大型实物装置在北京艺术文件仓库展出。

同时他的《地契》正在撒网收集之中,地契上的时间尺度拉得更长了,历史线索变得繁杂,虽然透露的信息更丰富,但并没有因此而清晰易辨,我们的历史资源是多重异质的,时代叠合、整体变迁、传统气脉、西学启蒙、问题与主义,辨认的困难是明显的。一己之私的小尺度现实感本来就容易把握,在商业化的大众文化产业鼓励下占据了越来越多的公共空间,成了生活和世界的解释机制,但大尺度的历史辨认仍然是一种知识的冲动,总有人被激发着大胆而悲悯地反思。

这连续而间隔很大的3件作品中,档案的意识逐渐壮大,毛同强并没有直接表达他对这些档案的判断,只是流露出,他最直接的关怀眷恋在制作这些档案性质的装置时得到了深远的呼应。《地契》的主要部分集中在中国100年的现代化努力过程中,从一个方面显示了现代性的迷惑之一,快速、单向、无视生长,只讲生产,无视土地,争上流水线,渴望在流水线上迅速更新换代,其中的生命牺牲和精神代价没有机会清点。被人们珍视的生活在所渴望的生活冲击下,反倒被削弱,这是人性的悲剧,也是现代运动的悲剧,回望历史或许是理解现实和未来的一种助力。

毛同强在这种回望中经历着“对知识的再消化”过程,疑问并未减少,但他从中获得了一种感知生活和艺术的方式。在他的工作中表现出一种中肯的审慎和持重的坚定,他称之为“原籍生活”,这不仅指在原籍安顿他的寻常日子。有时,他一个人坐在银川的马路边,看着人流车流,感觉“挺好”,他不再觉得孤独,不再需要来自名利场的太多信息,艺术也不再是革命,内心的需要指引着工作的方向和对方法的选择。原籍还意味着以一个种庄稼的劳动者的立场,安抚躁动、犹疑的焦虑,也拥有了守候的基础,这是他的解放之路。原籍也表达为聚集和打理自己所属的历史和生活信息,并得以触摸这些信息的具体质感。■ 生活原籍死亡档案毛同强毛同政治艺术