帝京印象录

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

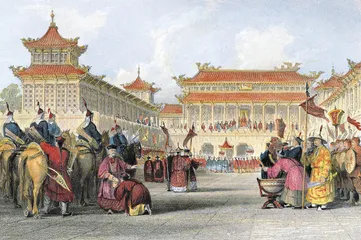

( 《午门前的道光皇帝》(1843年,《中国:那个古代帝国的风景、建筑和科学习俗》)

)

( 《午门前的道光皇帝》(1843年,《中国:那个古代帝国的风景、建筑和科学习俗》)

)

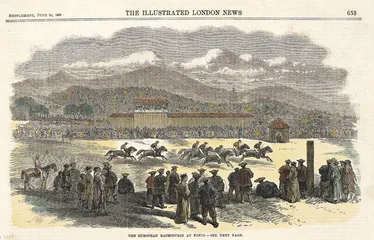

第一次看到刊印于1867年的《北京南郊的赛马场》这幅版画多少有些出人意料,像是西方上流社会的马术运动与清朝古都之间时空混乱的并置。虽然从画面上看,所谓的赛马场只是一大片郊外空地,正在马上奋力驰骋的骑士和赛场四周围着一大群外国男女、清朝官员和看热闹的当地百姓。正中间有高高搭起的VIP看台,远处山坡上一座古塔清晰可辨。

作为那个时代的信息传媒工具,这幅后来被上了色彩的版画刊登在1867年6月25日的《伦敦新闻画报》(The Illustrated London News)上,图注中说:“到1867年,欧洲人在北京的跑马比赛已经举行了4届。3月20日比赛那天的天气很好,外国人深感愉快,虽然仍不免抱怨比赛的质量无法和他们本国的相比拟。”

其实在更早之前的1864年,法国的《环球画报》也刊发过《北京赛马场》的黑白版画。关于清末北京的“赛马会”,一条流传颇广的记载是大约清宣统末年(1911),顺天府划给北京西绅俱乐部一块约200多亩土地用来建赛马场,位置在现在西便门外莲花池附近。当时,那一带还很荒凉。

“当年京汉铁路局在北京就专门设有跑马场一站,京汉铁路经过西便门、跑马场、丰台等站后,进入河北省界。但是,这两幅图是我见到的有关京郊跑马场最早的史料。”北京文史研究馆馆员韩朴先生对我说,退休前作为首都图书馆副馆长,他有过20多年北京地方文献收藏与整理的工作经历。

中华世纪坛世界艺术馆的“帝京‘印’像——西方版画中的老北京”展览上,总共150多幅金属版画、地图等是李弘女士的私人藏品,时间跨度大概在17世纪中期到20世纪初期的二三百年间。19世纪前期,欧洲人对中国这个当时世界上唯一的“超级大国”充满了敬意,版画的信息来源融合了中国木刻图绘资料、道听途说的传闻或者画师自我的丰富想象力。中国常常被描绘成一个无比华丽的东方天堂,虽然皇城正门前的广场看起来像是古罗马的柱廊广场,而顺治皇帝和他的两位后妃肖像是高鼻梁、深眼窝的西洋面容。

( 《北京南郊的赛马场》(1867年,《伦敦新闻画报》)

)

( 《北京南郊的赛马场》(1867年,《伦敦新闻画报》)

)

1843年,也就是鸦片战争结束翌年,英国建筑师、画家托马斯·阿罗姆(Thomas Allom,1804~1872)出版了《中国:那个古代帝国的风景、建筑和社会风俗》一书,里面有100多幅关于中国风土人情的金属版画。很长一段时间,这是英国及欧洲最有名的图画本中国历史教科书。据说阿罗姆是英国皇家建筑师协会的创建人,画得一手好风景,虽然从未到过中国,他依靠收集荷兰人尼霍夫、英国人威廉·亚历山大、法国人波絮埃等人的画作,把不同风格和题材的原画创作成自己的水彩画。

托马斯·阿罗姆画笔下的东方帝国确实充满绮丽奢华的场景,华府中晚宴、围着八仙桌打牌的贵族女眷或者大臣家中的杂耍表演,只是建筑、室内陈设、人物服饰的细节上错误百出。宽大的内室中,女主人的座位和她的西式梳妆台被置于房间的偏僻角落,京城王爷府里有着四周通透、爬满热带植物的岭南风格宽敞大厅,廊子外的庭院里,一叶小舟荡漾在碧波之上。事实上,北京城里缺水,绝大多数内城宅园都没有河水可引,即使有地理条件,明清朝廷也严禁民间私自引水,只能靠井水或者雨水注池。

( 《北海湖中景象》(1796年,《英使觐见乾隆纪实》)

)

( 《北海湖中景象》(1796年,《英使觐见乾隆纪实》)

)

包括《内城的城门及大街》、《皇城的一座门》、《圆明园庆典表演》等8张图出自一个名叫路易·德·吉涅斯(Chretien Louis De Guignes,1759~1845)的法国人撰写的游记,1808年出版,记述了他1784年到1801年间在北京、马尼拉、毛利西亚岛等地的游历。据记载,这位路易·德·吉涅斯是法国院士及汉学家约瑟夫·德·吉涅斯的儿子,跟着他父亲学会中文,曾在中国待了17年,直到1801年才返回法国。

1795年,他是荷兰东印度公司高级官员伊萨克·蒂进(Isaac Titsingh)的翻译。那一年,蒂进和荷兰商人范巴澜等人代表荷兰使节团几次觐见“穿着黑色裘皮、有雍容和慈祥外表”的乾隆皇帝,跟着84岁的老皇帝参观天坛和圆明园“九州清晏”的皇帝寝宫,听“和中堂”和珅解释“如何分辨不同种类的金鱼”等等。想来,那些场合都是这个法国人吉涅斯给翻译的。

( 《清漪园中的建筑》(1861年,《伦敦新闻画报》)

)

( 《清漪园中的建筑》(1861年,《伦敦新闻画报》)

)

8张图中有一张是《街头戏台》,大街上一个像是用杉篙临时搭建的戏台上正在演戏,台底下一群顶戴官服的观众正仰着脖子看戏,其中还夹杂着几个女人和小孩。街头一侧的女儿墙上,站在那里偷着看蹭戏的还是几个官员。然而,贯穿清朝300年,商业戏楼、戏园从来不许女人入院看戏,另外,《大清会典》中有许多上谕,都明令禁止官员进入酒楼戏园,吓得官员、八旗子弟只敢便服潜入戏楼,只是到了清末,因为皇帝和皇太后是戏迷,官员入剧场之禁才渐渐松弛。

韩朴回想起20多年前,中央戏剧学院舞台美术系教授李畅为了辨别《唐土名胜图会》书中《查楼》一图的真伪,找到首都图书馆,和他一起查找《康熙万寿盛典》的一段旧事。“查楼”是至今仍在前门大街的“广和剧场”的前身,原来是明末盐务巨商查氏的一处花园,后来改为茶园。乾隆年间,查家为了营利就加筑了一个小型戏台。光绪二十六年(1900),商人王善堂接手这个茶园,改名叫广和楼戏园。

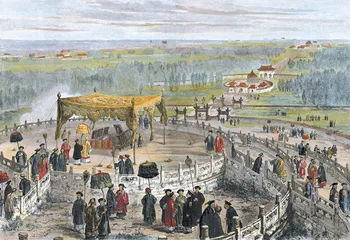

( 《同治皇帝的祭天仪式》(1871年,《伦敦新闻画报》)

)

( 《同治皇帝的祭天仪式》(1871年,《伦敦新闻画报》)

)

《唐土名胜图会》初编出版于1805年,是日本一部专门介绍清代中国的知识丛书,一函5册,分为6卷。初编的内容包罗万象,如序中所说:“如是书,其实纪西清京师及直隶山川风土、宫垣府懈、寺观景胜、人物故事,译以通文,图以象之。”它的文字部分参考了《天下舆地各省全图》、《宸垣识略》、《钦定大清会典》、《海内奇观》、《顺天府志》等50多种中国书籍。当时大阪地区的画师和木刻高手冈田尚友(号玉山,1737~1812)是初编的主编及绘刻者之一,其中的“查楼”版画就出自他的笔下。

多年来,作为“广和查楼”孤证的图画,《唐土名胜图会》中的“查楼”图刊载在已故周贻白先生的《中国剧场史》、《中国戏剧史长编》等戏剧史书中。它的漏洞几乎和那幅《街头戏台》版画如出一辙,街头临时搭建的戏台、站在大街上看戏的官员和女人等等。

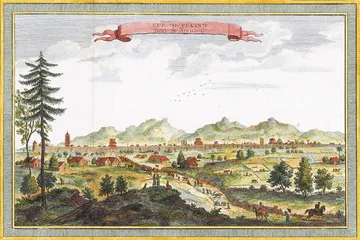

( 《眺望北京》(1665年,《荷兰东印度公司使团觐见鞑靼可汗》) )

( 《眺望北京》(1665年,《荷兰东印度公司使团觐见鞑靼可汗》) )

李畅教授先查找到的是《钦定万寿盛典》的康熙五十六年刊本及光绪五年点石斋石印删节本,作为一套正式的官方档案全集,书中详细记叙了1713年3月18日的康熙六十寿诞庆典。其中两册画卷画的是从畅春园到皇城神武门的皇帝必经之路上,两旁搭造了牌楼、乐棚、彩亭、放生亭、护墙、戏台等临时性建筑,一路搭造的戏台共计41座(西直门外19座,西直门内22座),这些戏台都是由皇子、各衙门、八旗以及各省地方官或士绅捐钱建造的。那天的街道是要禁街的,皇帝出行不允许百姓观看,这就解释了为什么满街都是官员侍卫等。

后来,李畅在《〈唐土名胜图会〉查楼图辨伪》文章中写道:“‘查楼’图里的舞台部分,并不是真正的查楼舞台的写生或摹本,而是日本画师根据《钦定万寿盛典》一书中的五个临时搭造的路边戏台,又以‘古北口大粮庄头戏台’为主进行拼凑、剪接而成的。”

他找出“点石斋本”《万寿盛典》中的“古北口大粮庄头戏台”,这个戏台设在金鳌玉蝀桥西,估计在今天北京图书馆到北大医院之间的路北。“查楼”图与“古北戏台”不但形式、方位完全一样,而且台下的一棵树以及观众形象也完全一样。当然,“查楼”图中也有改动的地方,比如把原图上的彩画屋顶改成普通屋瓦,原图台联“舜日长辉,共效衙歌巷舞。尧天永戴,咸登大寿年丰”改成“一声占尽秋江月,万舞齐开春树花”等等,台上演的戏也被改换了。

“《唐土名胜图会》的出版年份和法国人的这本《北京、马尼拉、毛利西亚岛游记》前后差不了几年,原来我以为像《万寿盛典》这样的官方文献不上市场,现在看起来,外国人都可以买到。”韩朴对我说。

与最初的臆想相比,1860年之后,出现在一些版画作品中的中国皇家宫殿与苑囿几乎变得像照片一样真实和精确。清漪园是颐和园的前身,在英法联军放火焚烧之前,意大利随军记者、摄影师费利斯·贝阿托拍摄了一组照片,后来传世的有昙花阁、文昌阁、后山的琉璃塔等。昙花阁的平面是象征昙花六瓣的六角形,基座也是六瓣昙花形,立面高两层,上下供奉佛像,是一座造型别致的佛阁。1861年,几乎与费利斯·贝阿托的昙花阁照片一模一样的这座楼阁变成版画,出现在《伦敦新闻画报》上。

还有一些在1949年之后消失的建筑片段,见到这些被凝固在版画上的亭台楼阁,也许更能体会当年像梁思成这样的学者哀痛的心情。比如刊印于1808年的《北海的金鳌玉蝀桥》,原来是元代太液池上的木桥,明弘治二年(1489)改建为9孔石桥,桥两端建牌坊各一,西边金鳌,东名玉蝀,画面的细节基本准确,只不过吉涅斯把“金鳌玉蝀”这4个字歪歪扭扭地写在一栋牌楼上。

还有1880年法国《环游世界》上的《大高玄殿及牌楼》,建于1542年的高玄殿是明朝嘉靖皇帝修建的道教神殿,清朝继续用做皇家道观,门外有东西习礼亭及牌楼3座。版画中间画的是原来的西侧牌楼,上面有“弘佑天民”4个字清楚地镌刻在汉白玉匾额上。东侧一座和牌楼差不多高度的习礼亭,五花阁式、三重檐,歇山十字脊,有点像故宫角楼。

1955年11月,金鳌玉蝀牌楼在北海大桥加宽工程中被拆除。1956年五六月份,在景山前街道路加宽工程中,大高玄殿对面牌楼及习礼亭、北上门等古建筑被拆除。从1949年以后,大高玄殿一直是军事禁区,现在,站在景山西街上可以看到它最后一进的乾元阁,从红墙外露出覆以蓝琉璃瓦的圆攒尖屋顶一角。

展览150幅版画中,一些最真实、最具文献价值的作品大部分都出自《伦敦新闻画报》。这份1971年才停刊的周刊类画报第一期在1842年5月14日出版,销量2.6万册,后来发行量都保持在每周2万多份左右。1872年10月份,为了报道同治大婚,一位名叫威廉·辛普森(William Simpson)的特派记者兼画师被派到北京。

现在想来,辛普森的新闻突破能力令人赞叹,他用《待嫁皇后娘家的广亮大门》、《迎亲仪仗队》、《皇后的嫁妆抬了五天》、《迎亲队伍中的“册亭”和“宝亭”》等图文详细报道了婚礼这一过程。10月16日当天凌晨,他躲在街边一家简陋肮脏的鸦片馆里偷窥新娘婚礼行列的过程尤其惊险。

他在画面的配文中写道:“街上零零落落地挂着照明的灯笼,有一些八旗兵或营兵勇零零落落地站在街上,他们的服装几乎相同,由于所有的店铺都已经关门,街上显得空旷而凄凉。大街中央新修筑的那条路当天上午刚撒过了一层新的黄沙,使它看上去能有表示皇室的色彩。在我们与这个严密把守的大街之间只隔着一层薄薄的窗纸,况且在这张窗纸上还有些洞,这令我着实有一种怪异的感觉。”

“后来,骑兵们来得越来越频繁,人数也越来越多,最后,到了快要12点的时候,新娘婚礼行列先头部分终于出现在大街上。那些白马、旌旗、高高的华盖和扇子在幽暗的光线照耀下,显得惨白和鬼影憧憧,尽管如此,那惊鸿一瞥也足以撼人心魄。”

辛普森的文字描述中始终有一种凄凉的氛围,几乎和这位皇后新娘后来的命运如出一辙。同治皇帝的新娘阿鲁特氏是正蓝旗蒙古族,也是清朝唯一的“蒙古状元”户部尚书崇绮的女儿。据清史记载:“阿鲁特氏,同治十一年九月十四册为皇后,十三年十二月,穆宗崩,德宗即位,以两太后命,封为嘉顺皇后。光绪元年二月戊,崩,梓宫暂安隆福寺。”■ 日本版画版画印象木刻版画帝京