丹麦馆,自行车主义

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

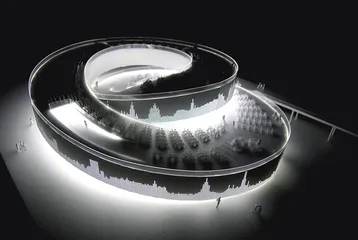

( 丹麦馆效果图 )

( 丹麦馆效果图 )

自行车道上的丹麦馆

很难想象丹麦馆由一条自行车道演变而来,它看上去更像一个三维的数字“8”或者无穷大符号“∞”……

丹麦馆设计师、BIG建筑事务所创立者比雅克·英格尔斯(Bjarke Ingels)对本刊解释,他想要模拟哥本哈根的自行车道,在一定程度上,将城市公共空间浓缩进一个单体展馆中。这是一个现实主义的城市,同时又有那么一点点超现实——他希望设置一个舒适的斜坡,将骑行者带到屋顶的大自然,再带回到城市街道。

为了参观者体验的真实性和安全性,英格尔斯设计的自行车道参照了国际标准,无论是车道的宽度、坡度,还是转弯半径的弯度,都与骑行者和步行者标准成比例。但一个问题随之而来,这一设想所需要的车道长度约300米,不可能在已确定的丹麦馆面积上线性铺开,于是把直线弯曲,扭转,中间打结变成一个类似“8”的双环道,再变成自我循环的三维空间……“最终的形状有某种哲学意味——一个代表骑行者和自行车永恒运动的环。”

为什么选择了自行车道?英格尔斯的设计过程是问题导向的:“可持续性——本届世博会城市主题的核心概念——总是与一些清教徒式的概念相连,比如你不能长时间洗热水澡,不能长距离航空旅行……因为这些都是对环境不友好的。人们总觉得,‘可持续的’生活不如‘日常的’生活那么有趣。但是,如果我们转而寻找那些带来快乐而非痛苦的可持续生活方式呢?”

( 比雅克·英格尔斯

)

( 比雅克·英格尔斯

)

在这一主题之外,英格尔斯玩笑般地做符号性列举,寻找丹麦和中国的相关处:“一个是世界上最大的国家之一,一个是最小的之一;一个国家标志是“龙”,另一个是“天鹅”(最初是丑小鸭);中国古代以诗人闻名,尤其是李白,丹麦则拥有安徒生;中国最有名的游览胜地是长城,而丹麦最有名的游览胜地是小美人鱼雕像;上海和哥本哈根都是港口城市,但是规模截然不同,都市构筑也有明显不同——上海是摩天大楼、高速公路,哥本哈根则是典型欧洲小城街区。”

这些似是而非的符号并没有显示两个国家之间的关联。直到英格尔斯开始观察上海和哥本哈根最近几十年的城市发展轨迹:“翻看上海30年前的城市照片,会发现宽阔的街道上挤满了自行车,而且那时只有两种上海制造的品牌自行车——永久和凤凰。但伴随这些年快速的经济增长和城市膨胀,每个人都想要小汽车,街道交通拥堵,在一些地方自行车甚至在实质上被禁止了。与此同时,哥本哈根拥有了越来越多的自行车道,车辆拥堵减少,自行车变成一种可持续城市和健康生活方式的象征。能否将自行车的活力重新注入上海?”

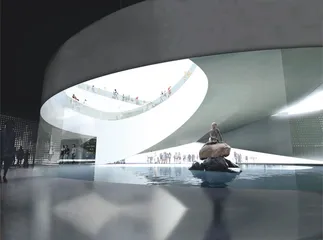

( 丹麦馆内部场景效果图

)

( 丹麦馆内部场景效果图

)

丹麦世博项目总监约翰·汉森(John Hansen)1975年第一次来中国,那时“自行车王国”的壮观景象给他留下了深刻印象。“当然时代不同了,在现代城市中,自行车出行会受到密度、地形、气候的影响。但是城市是一个复杂的生物体,有着各种生活形态和出行方式的可能性。在丹麦馆中,我们只是想说,不一定非要开车,不要忘记还有另一种自行车的选择,它可能是方便、更快速、更有乐趣。”如同哥本哈根1/3的市民那样,约翰·汉森每天上班的8公里路程选择骑自行车。他对本刊说:“我觉得世博会又回到了生活中。也许是因为全球化,对丹麦和其他很多国家来说,国家品牌变得越来越重要了。而丹麦城市最伟大的纪念碑不是别的,就在你面前的街道上。城市在自行车轮上运动不息几十年,如一曲充满活力的交响乐。”这也是比雅克·英格尔斯的方案从34个竞争者中被选中的原因。

与一座真正的丹麦城市一样,骑自行车和步行是体验丹麦馆的最好方式。馆内准备了500辆自行车,而“环形自行车道”则由室内和室外两条轨道构成。室外部分包括一条丹麦式自行车道、一个带有自然景观游乐场的屋顶花园和自行车停车区,用于连接展馆和展览区的高架露台。室内轨道则通往展览区底层,并包括展厅、会议室和工作区。

( 丹麦人钟爱自行车,在首都哥本哈根有1/3的上班族都使用自行车 )

( 丹麦人钟爱自行车,在首都哥本哈根有1/3的上班族都使用自行车 )

英格尔斯将在造船厂预制的钢结构幕墙覆以白色,体现丹麦的航海传统。屋顶上覆盖淡蓝色的人工材料——这是著名的丹麦自行车道的颜色。展馆内部地面则覆盖浅色环氧涂料,同样设有一条蓝色自行车道。由外而内,自行车可以穿越,整个展览是一部全部打开的互动童话书。外墙用钻孔设计、图案构筑出丹麦大都市的剪影。站在展馆外,人们也可以隐约看到展馆内的灯光和活动。

自行车道上的丹麦馆被命名为“Welfairytales”,是“福利”和“童话”两个丹麦主题的组合。约翰·汉森对本刊说:“我们的想法是,‘福利’是大多数国家和社会的目标。当然,你可以说有财富才有福利。结合丹麦讲故事的传统,我们希望在丹麦馆中向人们展示,福利和财富如何能够成为一枚硬币的两面。”

国家象征与争论

厌倦了博览会上通常充斥的基金会宣传、空洞言论和肤浅图片,比雅克·英格尔斯希望能带来点真实的东西。人们可以在他的丹麦馆中骑自行车,在哥本哈根运来的海水泳池中游泳,还能见到在小学课本中出现的安徒生故事里的那尊小美人鱼雕像。

“你能想象骑着自行车到你的复式公寓吗?你能把一个游泳池变成室外空间的一部分吗?保持哥本哈根作为城市交通节点的地位,同时将其转换成交通与休闲结合的区域是可能的吗?”这些问题在丹麦馆中给出了理想模型,同时也是BIG事务所在现实城市设计中遇到的。

英格尔斯的建筑体系的构建源于对当代社会生活不断演进和变化的理解。他认为,多元文化的交流、全球经济波动和通信技术等因素要求建筑和城市设计寻找新的发展方向和道路。“为了应对今天的挑战,一种现实主义的乌托邦式建筑模式正引导着沉闷盒子式的实用主义和天真的乌托邦式的数字现实主义进入到未触及的宽广领域。”

相对于革命性更替,他更感兴趣的是演变和发展的过程。他将这一构想归纳为“Yes is more”。“正如达尔文所说,创造的过程就是一个过剩和选择的过程。使得来源于社会的力量和关乎每个人的利益等多重因素来给予我们建议:哪些是要摒弃的,哪些是必须保留的。”

英格尔斯说,上海和哥本哈根都是港口城市,都面临从工业港口和交通枢纽功能向城市文化社交中心转变的过程。在哥本哈根这一过程开始得早些,工厂已经迁走或者治理。原来的工业区变成公园,海水经过净化,可以直接在里面游泳。事实上,英格尔斯的一个早期项目就是海湾浴场,将城市生活引入水中。它位于哥本哈根南岸水面港口公园的水里,整个区域以木头为材料,有三个分开的水池,还有一个造型特殊的跳水台。英格尔斯并未简单模仿丹麦传统的室内泳池设计,而是提供了一种集干船坞、码头、船跳板、攀岩壁、游乐场与浮桥为一身的都市港口景观。作为一种梯级式景观,浴场巧妙地掩藏了陆地与水面的界限,使得哥本哈根市民在城市中心就可以尽情地享受在海里游泳的畅快。

回应同样的港口复兴和海水清洁主题,英格尔斯将哥本哈根海湾浴场的模拟版引入上海世博会。在环形展馆的心脏位置,他设计了一个模拟海滨和浴场俱乐部,包括儿童、青少年和成年人的不同区域,还有一个5米深的跳水池,参观者可以换上红白相间的泳衣跳下去体验水有多干净——到时将会有100万升海水由哥本哈根港运来。“现实中,有很多中国商船满载着中国货物到丹麦,但回去时或多或少有些空荡,它们就会带上些海水来压舱以保持航行平稳。所以,我们其实能免费将海水运到中国!”

英格尔斯有些意外地发现,中国的小学课程中竟包含了三篇安徒生童话。“13亿中国人共同的精神食粮中包括《皇帝的新衣》、《海的女儿》、《拇指姑娘》,在这一点上,丹麦文化融入了中国文化。”甚至对他自己来说,安徒生童话都没有在童年中占据那么重要的地位。他说自己小时候着迷于哈比特人和魔戒,还有任何与亚瑟王和骑士兰斯洛特有关的东西。“当然安徒生童话是个象征,我认为他的童话是很特别的,因为里面不讨论那些为了得到公主而屠龙的王子,反而描绘了并不总是阳光或成功的生活,像是自大、贫穷、牺牲、苦恋、骄傲、愚昧……现实生活的方方面面,更多是精确回应了更广泛人类生活中的绝望和欲望,可能这是它们会有这样的国际反响的原因吧。在中国尤其如此。”

为了各个世博展馆私下的“镇馆之宝”竞赛,也为了让这个模拟哥本哈根港更逼真,英格尔斯提出让1913年起便伫立在哥本哈根海港边的“小美人鱼”暂别丹麦,运到上海世博丹麦馆中展示半年。

“在哥本哈根,丹麦人很少去看小美人鱼,这似乎都是外国游客的事。因此,在世博会的6个月里,我们可以有一个新的理由去那里,为了去看来自中国的交换品,或者是为了之后看她回家。”英格尔斯说。事实上,从1913年新嘉士伯公司的创始人雅各布森出资建造至今的90多年里,这尊著名的雕像屡次遭劫,1964年被人砍下头部,1985年胳膊被锯掉,1998年头部再次被盗,2003年更是干脆被扔到了海里。

尽管如此,一听说小美人鱼雕像要运走,丹麦国内还是掀起轩然大波。“你怎么会想到把我们的国家象征运出去?你可以想象纽约的自由女神像或者布鲁塞尔的撒尿小童离开当地吗?”

“民族主义人民党希望专门制订一个特别法令来反对它。因为美人鱼雕像,我们第一次在国民大会上演讲。因中国对安徒生的喜爱,也为展示慷慨姿态,最终大多数政党都对小美人鱼出国投了赞成票。只有两票反对,一个是想把它留下来,另一个竟然想把它换成风车!”英格尔斯说,最终辩论也在同一天举行,有关国际金融危机的辩论之后,他说服了大家:“说起运输方便,这比运埃菲尔铁塔要容易多了吧?再提到可持续性,比起把13亿中国人运到丹麦,美人鱼雕像运到中国不是高效得多吗?”

自行车复兴计划

“一个女人带着她的孩子和杂货拖车冒着风雪骑车回家,你觉得这正常吗?你可以想象你自己在两条自行车专用道旁跑步吗?把你的大提琴甚至是圣诞树从A地拖到B地?或是认为一个狂乱地在城里穿梭的孩子能安全地找到他朋友家?”

对于丹麦小城奥登塞来说,这些都很平常。世博奥登塞案例协调人赫勒(Helle Thylkj?r Henriksen)对本刊说,奥登塞已经成为丹麦乃至世界公认的“自行车城”,有关自行车复兴的“纺车”计划将作为世博会城市最佳实践区案例之一。

设在浦西的奥登塞展区与浦东丹麦馆相呼应——共同的主题,一个展示现实,一个面向未来。赫勒说,案例将运用最先进的互动技术,使展览具有丰富的参与性和体验性。中央区域会举办各种互动活动,比如开设培训儿童骑车的自行车学校等。

从平面格局看,奥登塞案例酷似一张巨大的安徒生剪纸“太阳脸”。事实上,奥登塞正是安徒生的故乡,这一著名标志在城里随处可见,标志着与安徒生有关的每个景物。赫勒说,利用“太阳脸”并不是提醒人们这一古老传统,而是希望人们将自行车生活引申为奥登塞的新童话。

经历了“二战”后被捆绑在美国式的汽车生活方式之后,奥登塞开始了重新选择,自上世纪六七十年代开始,当许多城市都热衷于以私人小汽车取代自行车作为城市交通工具,奥登赛市政府就开始建设自行车道。如今,在20万人口的奥登赛,已经建成了超过550公里的自行车道网络,平均每人拥有3公里。“这是一个了不起的数字,这意味着它拥有丹麦最高比例和最长距离的自行车道。即使是骑行者比例与奥登塞相当的另一著名自行车城哥本哈根,这一数字也不及它的1/4。”赫勒指出。

另一些不可忽视的数字是,在政府干预计划开展的3年间,奥登塞的自行车人数增加了20%,意外事故人数则下降了20%,20%的市民选择自行车作为他们的日常交通工具,80%的儿童步行或骑自行车上学。与此相比,在中国的一些大城市,20年里骑车人数下降了20%,拥有1800万人口的上海,没有自行车道。

“奥登塞有什么发展自行车的优势?”奥登塞国家自行车城项目经理特勒尔斯·安德森(Troels Andersen)对本刊说,其实丹麦并不是天然的自行车天堂,“这里风很大,以至于有主要依赖本地市场的世界著名的风力涡轮机产业。丹麦也很平坦,但是并没有荷兰人口那么密集,荷兰的密度大概是丹麦的2到3倍,因此我们需要跨越更大的骑行距离。而7到8公里、25分钟左右大概是一般人选择骑自行车的极限距离,在丹麦的主要城市都超过了这一距离。”

奥登塞大学教授拉尔斯·安德森(Lars Bo Andersen)对本刊分析,最初丹麦放弃私车而选择自行车,是因为税制——买一辆新车要纳税180%,“这意味着很少有人能一开始就买得起汽车。因此,我们必须为自行车建立基础设施,等到人们能够买得起汽车了,自行车道已经在那里了”。

“在当今气候变化的威胁下,自行车被视为拯救可持续发展的特洛伊木马。”拉尔斯·安德森说,骑车所带来的对气候和健康的显著益处,加强了他们谈判的砝码,让政府承诺不断更新自行车道,采取更有利于自行车的公共政策。

赫勒举例说,奥登塞专为自行车设立了车灯,先于汽车行驶;也有专门的自行车转弯灯,可以先走,汽车则必须等待绿灯。其他交通系统也与自行车配合,比如出租车,如果下雨或下雪,或者你有一个轮胎瘪了,需要做的就是叫出租车,它会带你和你的自行车去你想要去的地方。其他措施包括饮用水、自行车水泵站、互动计划路线和地图以及各种自行车赛等。

在赫勒看来,奥登塞的自行车复兴计划就像是一个滚雪球式的创意实验室,结合了20世纪90年代的现实主义和20世纪60年代的理想主义。“这就是为什么在这里自行车不仅是交通工具,还是一种生活方式的原因。无论你是儿童还是老人,是健全人还是残疾人,要长距离骑行或者要上山骑马,带着儿童或购物篮,去出席宗教节日,都有专门设计的自行车和服务。使用自行车也是一种象征,表明你对环境的责任,你选择了健康的生活方式。”■