《御制文溯阁记》玉册

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

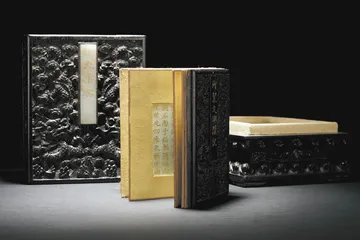

( 青白玉填金《御制文溯阁记》玉册 )

( 青白玉填金《御制文溯阁记》玉册 )

这套乾隆时期的青白玉填金《御制文溯阁记》玉册本该存于沈阳故宫的迪光殿,玉册紫檀盒盖上的玉签上书“迪光崇典”可以证实。然而世事难料,一场劫难让它流散民间一个世纪。

1900年9月俄军以镇压义和团名义占领沈阳,并入侵盛京宫殿展开掠夺,占据宫殿长达两年半之久,直到1903年3月才撤军。事后清朝官员清查藏品,被盗取与毁损的物品达万余件。俄军将这些掠夺品中的一部分运回俄国,还有一部分在当地变卖换取现金,玉册就这样流入北京的厂肆。

文溯阁乃乾隆朝建造的“北四阁”之一,乾隆三十七年十一月,安徽学政朱筠提出《永乐大典》的辑佚问题,得到乾隆皇帝认可,接着便诏令将所辑佚书与各省所收集到的,以及武英殿所有官刻书籍汇编在一起,丛书分经、史、子、集4部,因此被称为《四库全书》。为了存放《四库全书》,乾隆皇帝效仿著名的藏书楼“天一阁”的建筑,建造了南北七阁。“北四阁”是北京故宫的文渊阁、盛京皇宫的文溯阁、圆明园内的文源阁以及避暑山庄的文津阁。“北四阁”又称“内廷四阁”,藏书不对外开放。“南三阁”是位于扬州天宁寺的文汇阁、镇江金山寺的文宗阁、杭州圣因寺的文澜阁,南三阁向士子开放,可阅览、抄写。

“乾隆四十八年秋,73岁的乾隆皇帝第四次也是最后一次东巡盛京沈阳。”保利拍卖古董珍玩部经理李移舟告诉本刊记者,“他的这次东巡除了祭祀祖宗‘三陵’外,还有一个很最重要的事情,就是巡视盛京皇宫西路的皇家藏书楼文溯阁。这一年,文溯阁抄本《四库全书》从北京分5批运抵沈阳,可以说乾隆皇帝是专程来视察的。”

当时,看到按架陈列齐整的数千函数万册文溯阁抄本《四库全书》,乾隆欣然作《御制文溯阁记》一文。文溯阁建于乾隆四十七年(1782),在四阁中建成最晚,因此乾隆帝在《文溯阁记》特别点出将盛京藏书阁命名为“文溯”的原因在于“溯涧求本”。盛京为大清王朝龙兴之地,追根溯源,感念“祖宗创业之艰”,以示子孙万代。乾隆回京后命造办处制作文溯阁玉册、玉宝送至沈阳故宫迪光殿庋藏。迪光殿建于乾隆十三年(1748),是供乾隆皇帝东巡盛京时处理政务、召见官员的重要行宫,“迪光”之名为乾隆帝钦定,意为启迪光大祖宗谟烈之光。而这套玉册为纪念《四库全书》入存沈阳故宫文溯阁时,特别制作庋藏陈设于文溯阁旁的迪光殿内,以供乾隆及后代帝王崇膜经典、溯祖追宗。

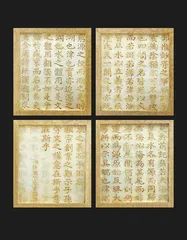

“每阁都制作了玉册、玉宝。玉册是每阁一册,分青白玉各制作一份。”李移舟说,“文溯阁玉玺和白玉板刻《御制文溯阁记》玉册现藏于北京故宫博物院。我们这次秋拍征集到的是与故宫现藏的玉宝、玉册同时期制作的青白玉填金《御制文溯阁记》玉册。”这套玉册以4片青白玉片刻《御制文溯阁记》,全文397字,由乾隆时期东阁大学士、《四库全书》副总裁梁国治端楷书文,再经浅刻填金制成并装池成蝴蝶装。

故宫博物院藏玉册一般每件为4至12片,尺寸大小不等。玉册有两种形式:一种为散离状玉版,每片之间用明黄绸缎垫隔开。一般玉版正反两面镌刻册文,首页及末页有的镌刻升降龙、二龙戏珠等图案,第二面开始是册文;另一种是以玉版为册心,装帧成书籍形式,打开后,两面为对应文字,一面为玉质册文,一面为磁青纸描金字或玉册拓本,册文字体工整,四周用黄色洒金硬纸镶嵌,以雕刻各种花纹的紫檀木板或檀香木板为封面及封底,再分别装在扣封内。锦套上有纸标注册名,锦套外另有紫檀雕各式图案木匣。北京故宫博物院玉器专家张广文研究员介绍,此玉册玉片厚不足0.1厘米,双面刻字,文字为划刻后填金,工艺难度极大。且带有原配紫檀莲瓣云龙函盒及原装锦面函套,只观其包装函盒亦是一件独立的宫廷紫檀艺术珍品。这种玉册一般是由养心殿造办处“玉作”的工匠刻字,再交由如意馆装裱册页。

当时,这套青白玉填金《御制文溯阁记》玉册流入北京厂肆后,于民国初年被丰华堂主人杨见心购藏。杨见心,杭州人,第一代丰华堂主人杨文莹之子。光绪二十八年(1902),杨见心曾主持杭州藏书楼,并参与倡议扩充改建为浙江藏书楼。光绪二十九年(1903),任今浙江图书馆前身浙江藏书楼的监理,主持馆务。在他任职的6年中,订立了藏书、阅书、借书的各项规章制度,对于浙江藏书楼的藏书管理做出了很大的贡献。杨家藏书的历史从杨文莹任职贵州学政时期始,到了杨见心这里秉承父志,以读书、藏书为雅事,其家富有,更可利用家财网罗图籍。杭州自古又是典籍集散地,清末民初战乱频繁,江南故家藏书多有散出。杨见心勤力搜购,很快使丰华堂藏书颇具规模,会稽鲁氏贵读楼、黟山李氏娱园的藏书被整体买进,甚至与杨家父子同时代的杭州著名的丁氏八千卷楼藏书也有少量流入。杨见心在1921年以后的几年收藏书量最为可观,因此近代浙杭藏书家,首推八千卷楼丁氏,其次就是丰华堂的杨氏。

民国二十三年(1934)这套乾隆时期的青白玉填金《御制文溯阁记》玉册借展给浙江省图书馆作30周年馆庆展览,并出版在《浙江图书馆馆刊》第三卷第一期里。展览时值“九一八”事变日军侵占东北之后,在展览图录中编者表达了收复失地,使文溯阁之“库书阁记,剑合延津”的美好企盼。然抗战胜利之后又经内战,这套玉册再次散落海外,藏于美国60多年。

而几大藏书阁的藏书命运也是波折频起。文源阁本在火烧圆明园时被焚毁,江南的文宗、文汇阁本在太平天国运动期间被毁。杭州文澜阁藏书楼1861年在太平军第二次攻占杭州时倒塌,所藏《四库全书》散落民间,后由丁氏兄弟收拾、整理、补钞,才抢救回原书的1/4,1881年再度存放入修复后的文澜阁。文澜阁本在民国时期又有一次大规模的修补,目前大部分内容已恢复。因此《四库全书》今天只存3套半,其中文渊阁本现藏台北“故宫博物院”(也是保存最为完好的一部)。避暑山庄文津阁本于1950年调拨到国家图书馆,这是目前唯一一套原架原函原书保存的版本。而残缺的文澜阁本则藏于浙江省图书馆。文溯阁本1914~1915年被运至北京古物陈列所,1925年又运回沈阳故宫,并历经“九一八事变”和伪满洲国时期,而“文溯阁宝”玉玺仍存北京。1946年抗战胜利后,文溯阁本《四库全书》被国民政府接收,1950年朝鲜战争中运至黑龙江讷河秘藏,1964年重回沈阳故宫,1966年出于战备原因运往兰州,至今存放于兰州甘肃省图书馆。

今天,流失民间一个多世纪的《御制文溯阁记》玉册重新回到人们的视线,与东北沈阳故宫之文溯阁建筑、西北兰州甘肃省图书馆之文溯阁藏书、首都北京故宫博物院之“文溯阁宝”玉玺得以重聚,实为一段百年佳话。却不知能否实现1934年浙江图书馆展览中藏家所盼的“库书阁记,剑合延津”?■ 御制文溯阁玉册