回忆我的母亲凌叔华

作者:三联生活周刊(文 / 陈小滢)

( 20世纪50年代,陈西滢、凌叔华夫妇在法国南部 )

( 20世纪50年代,陈西滢、凌叔华夫妇在法国南部 )

名门之女

从我懂事起,我就知道母亲的身世不同寻常,是出生于官宦人家的“大小姐”。

我的外祖父叫凌福彭,出生于广东番禺的一个富商家庭。光绪二十一年(1895)中进士,并点翰林,与他同榜的,是后来在这一年因“公车上书”而名声大震的康有为。老舍先生的儿子舒乙告诉我,外祖父的名字还刻在国子监的状元碑上,有一次回北京,我还专门到国子监去找过,果然找到了外祖父的名字。

1902和1905年,任天津府知府的外祖父,两次受直隶总督袁世凯派遣赴日考察监狱制度。袁世凯认为他“才长心细”,可以委以重用。1906年清政府下诏“预备立宪”,外祖父仿照日本,在天津成立“议事会”,慈禧对此非常满意。他后来又做过保定知府、天津道长芦盐运使,1908年升任为顺天府尹,相当于今天的北京市市长,后来又做过直隶布政使,是一位官运亨通的人物。

外祖父还是一个造诣匪浅的文化人,他精于辞章、酷爱书画,经常组织诗社和画社,交游甚广。当时许多名流,如辜鸿铭、齐白石、陈衡恪等都是他的座上宾,辜鸿铭还教母亲古诗和英语。母亲晚年时曾回忆,有一次康有为到她家做客时,她还淘气地要他为自己题一幅字,康有为问她想要多大的字,她说,你能写多大就写多大。母亲从小就是在这种传统文化氛围中长大的。

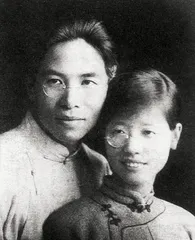

( 陈西滢与凌叔华摄于新婚后(约1926年) )

( 陈西滢与凌叔华摄于新婚后(约1926年) )

另一方面,凌家又是一个典型的旧式家庭。我的外婆叫李若兰,是凌福彭的第三房太太。她一共生了4个女儿,在那样的大家庭里必定是没有地位的。母亲后来回忆,她从小就期望以自己的努力,帮助外婆“赢”得一些脸面。我想这对母亲后来一生的性格都有影响,她总是希望以自己的成功,来获得承认和尊重。

母亲是外婆的三女儿,在15个兄弟姐妹里排行第十。要想在这么多孩子里得到外祖父的青睐,肯定不是一件容易事。不过,母亲很快就很幸运地有了这样的机会。有一次,她无意中在墙上画了一些山水、动物,被外祖父的朋友、宫廷画家王竹林看到了,他大为赞赏,提出要教她画画;后来她成了慈禧太后喜欢的宫廷画家缪素筠的得意门生,母亲的绘画造诣后来也得到公认。

( 凌叔华的父亲凌福彭和母亲李若兰《古韵》封面 )

( 凌叔华的父亲凌福彭和母亲李若兰《古韵》封面 )

不过,母亲成名之后,她对凌家的具体情形提得很少,以至于我的外祖父究竟娶了多少房太太,是四房、五房还是六房,至今也没有人说清楚——我后来考证至少有五房,因为母亲总说她最恨五姨太。1953年,母亲在英国出版了一本《古韵》,对自己出身的这种旧式大家庭有很多描写,所以很多凌叔华的研究者就以《古韵》为依据,对凌家做了很多推断。不过《古韵》终究是一本自传体小说,有些细节是真实的,有些则完全是虚构的,所以不能把它当成一本完全真实的传记来看。

比如在《古韵》里,母亲说她自己是凌家最小的一个孩子。但母亲实际上还有一个亲妹妹,我的十四姨凌淑浩。她是清华大学第一批赴美留学的女生。她的丈夫叫陈克恢,也毕业于清华大学,他后来成功地把麻黄碱提炼出来制成麻黄素,用来治疗哮喘、花粉热和百日咳等,是一位著名的药理学家。他们夫妻后来在美国成了生活优裕的中产阶级,所以十四姨更加忌讳谈及自己的旧式家庭。《古韵》出版后,十四姨非常不满,她觉得我的母亲以暴露家里的情况来满足西方对东方的猎奇心理,为此她俩好多年都不来往。

( 游园的凌家孩子们(约1910年,左二为凌叔华) )

( 游园的凌家孩子们(约1910年,左二为凌叔华) )

从我有记忆起,便时常听母亲提起大家庭成员彼此之间互相争斗的故事,比如一个姨太太给另一个姨太太送西瓜,那个姨太太的丫鬟拿银针往瓜里一扎,原来瓜里有毒。这些半真半假的故事,说到最后都是彼此猜忌、互相钩心斗角。在这种复杂的家庭环境下长大的母亲,防备心比较重,不相信任何人,包括我和我父亲。

新旧之间

( 1912年,凌福彭出席南京参议院会议 )

( 1912年,凌福彭出席南京参议院会议 )

在古典文化下长大的母亲很早就显示了她的写作才华。在天津河北省立第一女子师范学校读书时,她就在校刊上屡屡发表作品。“五四”运动发生时,她被同学们选为学生会4个秘书之一,游行的标语和演讲词都是她写的,母亲是受“五四”运动影响最直接的那批女性。

1921年,她考入燕京大学。当时,郭沫若翻译的歌德的《少年维特之烦恼》在年轻人当中受到追捧。因为听说歌德研究过动物学,所以母亲在入学第一年也选了动物学。一位英文老师读了她的作文之后,坚持认为她在文学上会有发展,母亲后来转到外文系。

( 《古韵》插图“我和贲先生”(凌叔华绘) )

( 《古韵》插图“我和贲先生”(凌叔华绘) )

那一时代的青年女性都在寻求摆脱传统女性的道路。写作,成为母亲的选择。1923年她给到燕京大学讲授“新文学”的周作人写了一封信:“这几年来,我立定主意做一个将来的女作家,所以用功在中、英、日文上,我大着胆,请问先生肯收我做一个学生不?中国女作家也太少了,所以中国女子思想及生活从来没有叫世界知道的,对于人类贡献来说,未免太不负责任了。”

不久,母亲在《晨报副刊》发表文章说:“我还要诚恳地告诉新文化的领袖,或先进者,请您们千万不要把女子看做‘无心前进的,可以作诗就算好的,或与文无缘的’一路人,更祈求您们取旁观的态度,时时提携她们的发展,以您们所长的,补她们所短的。不受栽培,加以忠告,忠告无效,不妨开心见诚地指摘,可是千万不要说‘她们又回到梳头裹脚,擦脂弄粉的时期,女子们是没盼望的了!’”显然是一副十足的新时代女性的姿态。

( 胡适 )

( 胡适 )

那时候,我的外祖父凌福彭经常在家里举行画会、诗会,有点像今天的艺术沙龙。1924年,泰戈尔来华时,母亲被燕京大学推举为欢迎泰戈尔的学生代表。这一次,陪同泰戈尔的中国文人还安排他到凌家一起参加了画会。母亲后来在文章里很详细地回忆了那天会面的场景。她毕业后正式加入了“新月社”,与林徽因成为仅有的两位女性成员。那时的她,在这样一个文化圈里如鱼得水。

1924年,母亲在《晨报副刊》上发表了自己的第一篇白话小说《女儿身世太凄凉》,从此踏上文学创作之路。在中国文学史上,母亲和冰心、庐隐、苏雪林等人,一起被列为新女性作家的代表。但仔细观察,母亲写的也都是她熟悉的旧式家庭里的生活和人物,所以有一些人把她归为京派新传统主义的代表。当然,也有一些人不喜欢她的作品,认为写的不过是有闲阶级无聊时的趣味而已。

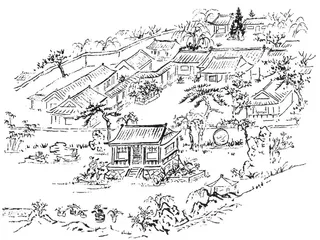

( 《古韵》第五章自画插图“我们北平的家”(凌叔华1952年画作) )

( 《古韵》第五章自画插图“我们北平的家”(凌叔华1952年画作) )

1925年,徐志摩接替孙伏园,成了《晨报副刊》的主编,他对我母亲很欣赏,把她比做中国的“曼殊菲尔”,成为母亲创作的热情支持者。

母亲认识徐志摩时,徐志摩正陷于与林徽因失恋的痛苦中。也许是把母亲当成他的倾诉对象,他们之间在半年里就有七八十封通信,后来很多人也关注她与徐志摩、林徽因之间的一些故事。

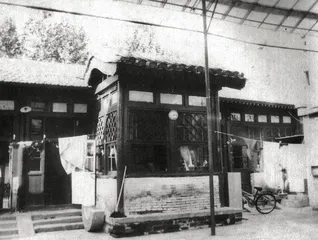

( 原为凌府老宅的史家胡同幼儿园 )

( 原为凌府老宅的史家胡同幼儿园 )

现在很多知道我身份的人,都会好奇地向我问起当年那场很轰动的“八宝箱事件”。(注:1925年2月底,徐志摩因与陆小曼的恋情闹得沸沸扬扬,决定暂时避开,去欧洲旅行。临行前,他将一只装着他信函、日记的小提箱交给凌叔华保管,并半开玩笑半认真地说:“这些破烂交给你了,若是我有意外,你得给我写一传记。”这小皮箱就是后来大家通称的“八宝箱”。1931年11月19日,徐志摩飞机失事。因为八宝箱里有徐志摩与林徽因恋爱时的日记,林徽因找到胡适,希望能通过胡适劝凌叔华将八宝箱交给她保留。而凌叔华认为应交还陆小曼。1932年身在上海的胡适在日记里写:“为了志摩的半册日记,北京闹得满城风雨,闹得我在南方也不能安宁。”在胡适的劝说下,凌叔华最终将八宝箱通过胡适转交给林徽因。但其中涉及与林徽因恋爱时的部分日记不知所终。这从此便成了各方争执不清的焦点。)但是关于这件事情,我也一无所知。母亲生前从来没有提过,父亲也没有跟我讲起过。母亲去世后,我在整理她遗物的时候,没发现一封徐志摩给她的信。我们撤离武汉时,母亲把她的一些珍贵的字、画,连同重要的信件等,都寄存在英租界的一个仓库里,这个仓库后来被日本人炸掉了。徐志摩的日记是否在那里面?也成了一个谜。

母亲从来没有承认过自己与徐志摩有感情。在一封给友人的信里她这样说:“说真话,我对志摩向来没有动过感情,我的原因很简单,我已计划同陈西滢结婚,小曼又是我的知己朋友。”她还说:“志摩对我一直情同手足,他的事向来不瞒人,尤其对我,他的私事也如兄妹一般坦白相告。我是生长在大家庭的人,对于这种情感,也司空见惯了。”而徐志摩也曾说:“女友里叔华是我的一个同志。”

( 陆小曼 )

( 陆小曼 )

武汉大学历史系教授吴其昌是徐志摩的亲戚,吴其昌的女儿吴令华告诉我:徐志摩去世后,胡适曾题写“诗人徐志摩之墓”,但是写在布帘上面的。徐志摩的父亲徐申如也许觉得这个墓碑太过简单,他通过他的表弟吴其昌找到了我母亲,希望由她撰写碑文。母亲借《红楼梦》的“冷月葬花魂”一句,写了句“冷月照诗魂”刻在墓碑上。可惜这块墓碑后来都不知下落了。我想徐父找母亲,大概也觉得母亲算是徐志摩的知己吧。

我不知道母亲和林徽因的关系后来怎样,但母亲和陆小曼还一直有来往。1946年,母亲带我到上海,准备从那里坐船到英国与父亲团聚。临行前,母亲还与许广平、陆小曼等人小聚了一次。母亲让她们在我的小纪念本上写段话以作纪念。陆小曼写的是徐志摩那首著名的诗:“最是那一低头的温柔,像水莲花不胜凉风的娇羞,道一声珍重;道一声珍重;那一声珍重里,有蜜甜忧愁。”写这段话的本子我至今还保留着。

( 在北京家中作画的凌叔华(摄于1936年) )

( 在北京家中作画的凌叔华(摄于1936年) )

父亲生前在一封信里和我提及母亲时曾说:“那个时代认字的不多,写作的人更少,能够发表文章的人少之又少,所以作家很容易出名,女作家更容易出名。”我想在那个女性普遍还没走出家庭的年代,母亲出身名门,又是公认的才女,我想她在心态上一直有优越感。

沉默的父亲

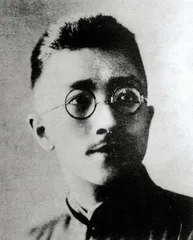

( 留学英国前的陈西滢 )

( 留学英国前的陈西滢 )

因为20年代与鲁迅先生的一场论战,使得父亲在长达半个多世纪里被扣上一顶“反动文人陈西滢”的帽子,所以说起父亲,我能想到的第一个词就是“委屈”。

父亲的原名叫陈源,字伯通,1896年出生于无锡。15岁那年他到英国留学,在伦敦修完中学课程,先在爱丁堡大学学文学,1922年在伦敦大学取得政治经济学博士学位后回国,被蔡元培聘为北大外文系教授,那一年他才26岁。

( 陈西滢、凌叔华与女儿陈小滢摄于伦敦植物园(1953年) )

( 陈西滢、凌叔华与女儿陈小滢摄于伦敦植物园(1953年) )

其实父亲的家境并不像当时和他一起留学欧洲的徐志摩、邵洵美那样优越。所以他在英国总是饥一顿饱一顿,后来得了严重的胃病。我的爷爷陈仲英是一个传统的旧文人,早年在乡间开办小学馆,后来在上海开设书局。父亲的留英,与民国元老吴稚晖有很大关系。吴稚晖是我父亲的表叔,他从小也是在陈家长大的。吴稚晖见我父亲比较有潜质,认为是可造之材,所以相继把我父亲和二叔带到英国。

父亲回国后,正赶上新文化运动开展得最火热的时候。起初,他与在英国读书时就结识的徐志摩一起翻译了西方一些作家的作品。1923年,他与徐志摩、胡适、梁实秋、闻一多等人,又一起组织了新月社。泰戈尔的访华就是由他们出面操办的。

( 1958年陈西滢在伦敦寓所 )

( 1958年陈西滢在伦敦寓所 )

1924年底,在北大任教的留英学者们发起创办了一份《现代评论》,父亲开了一个专栏叫“闲话”。闲话短评涉及广泛,既有对风花雪月的好莱坞电影的评论,也有对中国人举止的讽刺性描述,还有思考文学与革命之间关系的。父亲最重要的教育都是在英国完成的,又带着西方政治、文化及文学的教养回到中国,他又对中国的传统文化和社会习俗非常了解,所以他的视角独特,又能切中要害,《闲话》很快就成了《现代评论》的一块招牌。梁实秋说:“陈西滢先生的文章晶莹剔透,清可鉴底,而笔下如行云流水,有意志从容和趣味。”

但是《闲话》至今还能保持那么大的“名气”,还是因为父亲与鲁迅先生的那场论战吧。

( 凌叔华与女儿、外孙女摄于伦敦(60年代初) )

( 凌叔华与女儿、外孙女摄于伦敦(60年代初) )

他们的论战是因为北京女子师范的学潮而起的。鲁迅与周作人是女师大的老师,他们支持学生上街游行,支持他们驱逐校长杨荫榆;而父亲则反对学生运动,提醒他们警惕自己被别人操纵。他也不同意学生们对校长采取的手段,比如在学校的公告栏里写了很多对校长侮辱性的言辞,在课堂上起哄等等。因为父亲与杨荫榆都是无锡人,鲁迅先生回击,暗示他是因同乡之谊而替杨荫榆说话。

父亲比鲁迅小16岁,在我看来,他有点“初生牛犊不怕虎”的心态;而鲁迅先生40多岁,脾气比较大,也不能容忍别人对他的挑战。所以两人论战的火药味也越来越重,话题也渐渐偏离了最初的轨道,最后发展到对彼此人格的攻击。

( 弗吉尼亚·伍尔夫(1903年) )

( 弗吉尼亚·伍尔夫(1903年) )

这场长达两年的笔战以胡适的“调停”而告终。胡适给周作人、鲁迅和父亲写了信,他说,不久前他去上海,一群年轻读者问他,这些作家们都在争论些什么,他很难解释清楚。胡适呼吁他们停止笔战。

不过,论战归论战,在评价鲁迅先生的作品时,父亲抛却了这些私人恩怨。1927年,父亲写了篇《新文学运动以来的十部著作》,只选了两个短篇小说集,一是郁达夫的《沉沦》,另一部是鲁迅的《呐喊》。在评价《阿Q正传》时,他说这个人物同李逵、鲁智深、刘姥姥等同样生动、同样有趣,“将来大约会同样的不朽的”。他还说了一句话:“我不能因为我不尊敬鲁迅先生的人格,就不说他的小说好;我也不能因为佩服他的小说,就称赞他的其余的文章。”我记得父亲还告诉过我,在30年代初的一次文坛聚会上,他与鲁迅相遇,两人还礼貌地握了一次手。

( 凌叔华与女儿小滢参观莎士比亚夫人故居 )

( 凌叔华与女儿小滢参观莎士比亚夫人故居 )

很巧的是,我的丈夫秦乃瑞(John Chinnery)是英国一位研究鲁迅的汉学家,有一次,他还特地向父亲问起与鲁迅的那场论战。父亲告诉他,自己根本不认识杨荫榆,只是觉得学生不应该整天出去游行,他也看不过去学生们总来嘲笑杨荫榆是个老姑娘,所以他要写文章替她说话等等。我记得父亲那天在讲这些事情的时候有些激动,因为他一着急就会说无锡话。

有一句话叫“文如其人”,但这句话套在父亲身上很不恰当。《闲话》的文章很犀利又辛辣,给人感觉好像父亲是一个尖酸刻薄的人,其实在现实生活中,父亲是一个很宽厚的人,也不太爱说话,说起中文甚至有点结巴,总是说“这个这个”,完全不是他文章所表现出来的那种风格。

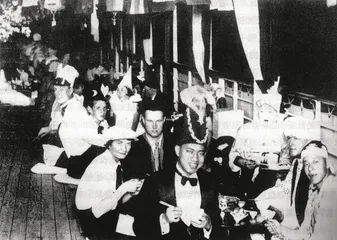

( 1935年,朱利安·贝尔(二排左二)在化装晚会上 )

( 1935年,朱利安·贝尔(二排左二)在化装晚会上 )

这场论战对父亲多多少少还是有一些阴影,他后来很少再写文章,渐渐远离文坛。《西滢闲话》结集出版时,他自己拿掉了有关女师大风潮的篇章,60年代之后在台湾重印,他又将同鲁迅论战的内容也删去了。梁实秋当年也是鲁迅的一个论敌,他曾想把鲁迅与父亲论战的那些文章重新出版一部《新闲话》,父亲说:那些人都去世了,何必再说这些事呢?

我的家庭

( 英国诗人朱利安·贝尔 )

( 英国诗人朱利安·贝尔 )

记不得在我几岁的时候,有一天,我在父亲的书房里翻出一张报纸,上面登着父亲与母亲结婚的消息,大意是说他们俩的婚姻,是父亲高攀了母亲。我气坏了,当场就把报纸撕了。母亲是比父亲的家世好得多,但父亲绝不是因为这一点才与母亲走到一起的,他不是那种人。

父亲与母亲的结识,说起来母亲主动的成分似乎多一些。那时候母亲还是燕京大学的学生,她的几篇小说都在《晨报副刊》上发表,而父亲正是《晨报》的编辑。母亲给父亲写信,请他去干面胡同的家里喝茶。父亲后来跟我回忆,他带着一种好奇心赴了约,想看一看这个写小说的女孩子生活在什么样的环境。结果那天他在胡同里绕来绕去走了很久才找到,他当时还纳闷,这个女孩子怎么会住在这么一个大宅子里?可能像林黛玉一样是寄人篱下吧。父亲敲门进去,先是门房带着他走了一段,然后有一位老妈子出来接,又走到一个院子里,再出来一位丫鬟,说“小姐在里面”,把父亲吓了一跳。

( 1990年5月18日,临终前的凌叔华躺在担架上,与女儿和外孙女回到《古韵》里“我们北平的家”(现史家胡同幼儿园) )

( 1990年5月18日,临终前的凌叔华躺在担架上,与女儿和外孙女回到《古韵》里“我们北平的家”(现史家胡同幼儿园) )

1926年,父亲与母亲在北京欧美同学会结了婚。我想他们也是因为对文学有共同的兴趣才走到一起的,我相信他们在走向婚姻的时候还是有感情的。那个时代的女作家并不多,父亲对母亲有一种爱才的心理;从另一方面讲,父亲是留英博士,26岁就当北大教授,母亲自然也会被这些“光环”所吸引。

从燕京大学毕业后,母亲曾想过在故宫博物院任职,研究古代绘画,主持文学沙龙,用写作证明女性在这些领域中的价值。但是现实中,她只能陷在妻子和母亲的生活中。

他们的婚姻从一开始就暴露出诸多不和谐因素。婚后不久,他们一起回到父亲的无锡老家。当地人经常有人来看他们,按照老家习惯,儿子、媳妇应该站在老人后面,替他们端茶、倒水之类的,母亲很不愿意,觉得很丢脸,就装病躺着。母亲显然不甘心扮演那种传统的相夫教子的女性角色。我记得她跟我说:你绝对不能给男人洗袜子、洗内裤,这丢女人的脸。她还经常“告诫”我的一句话是:女人绝对不能向一个男人认错,绝对不能。

武汉大学成立不久,父亲应王世杰之邀任文学院院长。母亲跟着他一起去武汉生活。起初母亲很不习惯武汉的生活,她所住的房子很小,院子又狭,阳光也不能多看到一片,与之前生活过的北京、天津以及日本的京都等地反差太大,难以适应。当然,最使她无法忍受的还是当时武汉的文化环境之差。1932年他们搬到珞珈山,自然环境有所改善,她又结识了袁昌英、苏雪林,三个人常在此谈诗论画,当时她们也便有了“珞珈三杰”的美称。

那时候母亲仍然继续着她的文学创作,对女性问题的关注,一直是母亲写作的要旨。所以她的小说一直被视为“闺秀文学”的范畴,在那个一要救亡二要革命的时代,显得格格不入。她的好朋友苏雪林曾经写文章为她辩护:“她现在文坛的声誉反不如那些毫无实学只以善喊革命口号为能的作家们之啧啧人口。”但显然,她的那些太过生活、太过女性的写作,是不符合当时潮流的,于是也渐渐淡出人们的视野。

我的童年就是在武大的珞珈山度过的。回想起来,童年最快乐的记忆不是跟父母在一起,而是跟那些小伙伴们。我小时候最不喜欢在家里吃饭,因为他们两个都不说话,我只好到邻居查伯伯家蹭饭,他们家有三个儿子可以和我一起玩。

我是父母唯一的女儿。我记得小时候经常有大人跟我开玩笑,问我想不想再要个小弟弟,我不知道怎么回答,于是抬头看母亲,而她总是很坚决地摇头说不要。在她看来,生孩子太痛苦,做女人太倒霉。也许她想生个男孩子,所以对我很失望,也不怎么管我。

父亲虽然跟我在一起的时间不多,但他很喜欢我,他抗战时给我写了100多封信。虽然不爱说话,但信里却非常亲热,总叫我滢宝贝,鼓励我。而母亲对我好像并不在意。我几乎没有母亲抱我的记忆,只有一次,我记得她说:“洗小猫猫手。”这是她头一次这么亲热地喊我,所以我特别高兴,一直记到现在。

插曲

我知道,谈母亲的经历一定逃不过这个人的名字:朱利安·贝尔(Julian Bell)。知道母亲与他的那段恋情,说起来还很戏剧。1968年,我在伦敦看到一本朱利安·贝尔的英文传记,于是买来作为生日礼物送给父亲——我一直以为贝尔是父母最好的朋友,因为在武汉时天天听他们提“贝尔、贝尔”的。

父亲接过这本书时没说什么,表情也没什么异常。后来有一次,我因为生病请了病假,于是又让父亲把这本书借给我看,书里有一章叫《朱利安在中国》,我很震惊从书里看到母亲与朱利安的这段往事——现在想起来有点讽刺的是,父亲不但很冷静地加了一些批注,还把很多错字也标注出来。

不久后的一天,我和父亲坐在公园的一张凳子上,我问他:“这是真的吗?”他说:“是。”我又问父亲为什么要和母亲结婚,发生了这么多事情之后,他们为什么仍然在一起,他沉吟了一下回答:“她是才女,她有她的才华。”就这么一句话,然后慢慢站起来,回到汽车里。

朱利安·贝尔来自英国一个著名的家庭:他的母亲瓦妮莎·贝尔(Vanessa Bell)是一位著名画家,他的姨妈则是英国现代文学大师、著名小说家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)。伍尔夫姐妹和一群自由知识分子的“布鲁姆伯里圈”(Bloomsbury Group)也是现在很多人研究的课题。

朱利安·贝尔的家庭结构也特别复杂:他的父母——艺术评论家克莱夫·贝尔与瓦妮莎的婚姻是一种开放式的婚姻,他们各自都有公开的情人。瓦妮莎的情人是画家邓肯·格兰特(Duncan Grant)。格兰特又是双性恋,他还有位同性情人大卫·加内特(David Garnett)。朱利安有个妹妹叫安吉丽卡,她从小到大一直以为自己的生父是克莱夫·贝尔,克莱夫·贝尔也视她为己出。直到17岁时,她才知道自己是瓦妮莎与邓肯·格兰特的孩子,大受刺激。24岁那一年,安吉丽卡结了婚,丈夫竟是自己生父的那位同性情人大卫·加内特。安吉丽卡后来一直生活在法国,她根据自己的身世写的一本书《以仁慈欺骗》(Deceived With Kindness)获得了传记文学奖。

朱利安·贝尔是1935年被我父亲聘到武汉大学,教授英国文学的。原本是诗人的朱利安身上也有浓厚的自由知识分子色彩,他和他母亲瓦妮莎之间的通信毫无禁忌,谈他在中国的经历、谈我的母亲。后来许多人都是在朱利安的这些单方面叙述中寻求这段短暂恋情的蛛丝马迹的。

我对朱利安的印象非常深刻,因为他是我见到的第一个外国人,黄头发、蓝眼睛,我有点怕他。我记得他有艘摩托艇。有一次,他开着摩托艇拉着我和另外一个小孩子到东湖玩,开到湖中间,他突然把我们扔下去,我们两个“咕咚咕咚”喝了很多水,差不多快淹死了,最后他揪着我的头发把我拽上来。所以我后来一直怕水,现在也不会游泳。

我还有一个印象是他给我糖吃,把我卡住了,他把我倒拎过来拍我,好像对小动物一样。我后来看过伍尔夫写过一本书,说他小时候总是把小鸡赶到池塘里,看它们能不能像小鸭子一样游泳,“不知道他是好奇还是残忍”。他给我的感觉总结起来就是一个词:害怕。

不知道朱利安是怎么喜欢上我母亲的,他比她整整小8岁。我想他们之间产生恋情,也有一定的原因吧。那时武大会说英文的不太多,会说英文的母亲以院长夫人的身份对初来乍到的朱利安有诸多照顾,加之“中国才女作家”的身份,使得朱利安很容易对她产生亲近感。父亲任武大文学院院长后,严格遵循西方的职场规则,不聘用自己的妻子到学校任职,这让一心想做新时代女性的母亲很不高兴。出生于西方自由知识分子家庭的朱利安从来不掩饰对异性的兴趣和喜欢,他的赏识和恭维,对身处那个环境的母亲也许是个莫大安慰。

即便在我知道这段往事后,父亲也从来没有讲过他当年的心境。朱利安·贝尔的弟弟昆汀是一位有名的艺术史学家,他找到了很多我父亲写给朱利安·贝尔的信,其中一封信上,父亲指责朱利安说:“你不是一个君子。”因为朱利安曾经答应父亲,他和我母亲不再见面,但是武汉大学一位女教授告诉我父亲,凌叔华在香港还是广州偷偷地与贝尔幽会了。

因为这段感情闹得沸沸扬扬,朱利安·贝尔最后不得不离开中国。离开武大时,学生们给他开了一个欢送会。很多学生认为贝尔是一个先进分子,父亲是一位保守分子,所以把贝尔赶走,但我父亲一句话也不能说,他也要顾及我母亲的名誉,我想父亲的内心肯定非常痛苦。回到英国后,朱利安志愿参加“国际纵队”,赴西班牙支援反法西斯战争。1937年7月,在马德里保卫战中,德国飞机把他驾驶的救护车炸飞,朱利安死时只有29岁。

贝尔与我母亲的那些通信,现在还保留在剑桥大学的档案馆里,但没有母亲的只言片语。有很多研究者到那里看那些书信,但我从来没有产生去看它们的念头,虽然我就住在这个城市。因为我知道我没有那么超脱,我还是会控制不住地生气。

这当然影响了我对母亲的一些看法,但是我跟母亲也从来没有谈及过此事。不过父亲曾经跟我提起过,他说他买了很多朱利安·贝尔的诗集,但每次买回家,就被母亲藏了起来,他就再也找不到。母亲有一间书房,保存很多珍贵的字画以及涉及她个人隐私的一些信件,包括我父亲在内,谁也不能进去。等母亲去世后,我再替她整理遗物,却只剩下些无伤大雅的东西。母亲一生都把自己包裹得紧紧的。

同一屋檐下

用世俗的眼光看,父亲与母亲的结合属于门不当户不对。家庭背景的迥异也使他们的性格有很多不同。相对而言,父亲的家庭环境没那么复杂,又长期生活在国外,所以会显得单纯。父亲曾写过一篇文章叫《利害与是非》,一针见血地说中国人只讲利害而不讲是非。在我看来,父亲是讲是非的人,有时都显得“迂”,而“识时务”的母亲则显然是讲利害的人。

时至今日,我也不知道当年他们对于婚姻是否有过一番激烈的挣扎,从结果上看,他们仍旧维系着一个家庭一直到老,但我知道他们过得并不愉快。

1938年,我的爷爷在南京大轰炸中被日本人炸死。父亲是位极孝顺的人,他千里迢迢回去奔丧,安葬好爷爷后,他把奶奶和姑姑从无锡老家带到武汉。母亲和她们合不来,也会和父亲吵架,从家庭出身、生活习惯到语言都有矛盾。陈家是一个传统的书香门第,甚至有点迂腐。我的大姑姑是位虔诚的佛教徒,每天严格地吃斋。我二叔叔告诉我,有一次看到我的大姑姑在洗衣服时,血从腿上渗出来了,问她怎么回事,原来是我爷爷生病,她学“二十四孝”里的“割股疗亲”,真的割下大腿肉煮给我爷爷吃。

因为抗战形势恶化,武汉大学决定内迁到重庆乐山,父亲先随一批老师去那边勘探地址,不久,母亲带着我乘船到四川与父亲会合。我们在四川的日子,多半是在乐山过的。当时乐山是一个小县城,什么也没有,我的母亲肯定不喜欢那个小县城。我的奶奶和大姑姑也跟着我们一同入川。战乱岁月,物资奇缺,一家五口全靠父亲一人,而学校又常发不出工资,她和我奶奶、大姑姑的矛盾也从来没断过。母亲从小就有很多人侍候,过惯了锦衣玉食的生活,是众人羡慕的大小姐,那样的生活对她来说实在太艰苦了,在精神上也一直处于对战争的惶恐不安的情绪里——仔细想起来,我觉得她也挺可怜的。

“一个女人绝对不要结婚。”这句话从小到大,我不知听了多少遍。我想她可能对自己的婚姻心生悔意,也可能觉得家庭是个累赘,认为自己如果不结婚,可能成就更大。现在我已无法探知母亲在这段婚姻中的想法。

1939年,母亲说外祖母去世要回去奔丧,她一个人独自带着我离开重庆,辗转从香港、上海、天津,回到已被日本人占据的北平。可是我没有任何参加葬礼的记忆,我猜测母亲对重庆的生活厌倦了,以这个借口“逃回”了北平。这期间,奶奶在乐山去世。两年后,我们又回到乐山,不久,大姑姑也去世了。1943年,父亲被国民政府派到英国工作,父亲离开后,母亲带着我搬到一个小山上,母亲还建造了一栋小楼,在楼上就可以看到岷江、大渡河以及乐山大佛!那以后,她心情好了不少。

1946年,父亲出任中国驻联合国教科文组织常驻代表,在巴黎工作。父亲的薪水并不高,而巴黎消费又太高,所以母亲不愿意定居在那里。平时父亲大部分时间在巴黎,而我和母亲住在伦敦,他们两人的交流本来就不多,这样一来就更少了。其实在伦敦,母亲生活得并不称心。那时在英国的中国人也不多,所以她的生活圈子有限。

从1943年离开中国后,父亲自此再也没能回到这片土地,其实大陆这边也一直有人劝他回来。徐悲鸿是父亲在欧洲留学时认识的好朋友,中华人民共和国成立后不久,他写信给我父亲,劝他早日回国。但是因为父亲离开大陆比较早,他对国内后来的情况一点也不了解,不知道通货膨胀,不知道国民党的腐败。另外,他的好朋友傅斯年、王世杰等都去了台湾,所以他一直对“中华民国”念念不忘。有一次我讽刺他说:“你是伯夷叔齐!”他很生气。

母亲也一直有回中国看一看的念头。1960年左右,我还在香港地区工作,为BBC电视台做翻译。记得有一天我正在跟一个朋友吃中饭,碰巧遇到母亲在燕京大学的老同学谭阿姨。她说:“小莹,你知不知道你妈妈现在就在香港?”我说:“不知道啊!”谭阿姨接着说:“我刚和你妈妈见面了,她说,今天晚上要从澳门去大陆。”

那时候母亲独自一人在马来西亚教书,她来香港的事情,父亲也不知道。我赶紧打电报给父亲:“如果台湾让你回去述职,你千万不要去。我在信里再告诉你详细情况。”那时候两岸敌对得很厉害,我怕台湾方面以为我父亲知道母亲回大陆的事,万一把他叫回台湾扣留在那儿怎么办?我后来给父亲写了一封信,把事情的详细过程告诉了他。父亲知道后,也很震惊。

虽然他们两人这么多年来,还算是生活在同一屋檐下,但隔了这么多年看我的父母,我觉得他们俩是不幸的。如果父亲当年跟别人结婚,也许挺幸福的,如果他们生活在现在这个时代,可能离婚就会各自解脱。但是那个时代,女人离婚在别人眼里毕竟还是件丢脸的事,所以他们最终走不到那一步。

各自飘零

因为朱利安的关系,在抗战时期母亲便与瓦妮莎和伍尔夫姐妹开始通信,她们一直鼓励母亲用英文写一本自传。伍尔夫是公认的现代主义大师,当年《新月》也翻译过不少她的小说,能得到她的肯定,或许是母亲面对现实世界最大的精神安慰。伍尔夫在1941年自杀,母亲仍然与瓦妮莎保持联系。

1953年,母亲在英国出版了她的自传体小说《古韵》(Ancient Melody),在英国很快成为畅销书,可是我想西方人很难把这个作品放在中国社会发展的背景下,来理解中国女性的成长和心路历程。他们真正好奇的,或许是妻妾成群的东方式家庭,这也是母亲的悲哀吧。

离开了熟悉的环境,又不得不放弃母语,随着文学环境的变化,母亲在中国曾经拥有的名声已经成了过去。那个时期,她又回归到中国传统文化里。她先是在巴黎、伦敦和波士顿等地开过画展,又在英国多所大学做中国书画、中国近现代文学方面的专题讲座——我一直没想通的是,虽然我非常喜欢画画,但母亲从不教我。1951年我们在法国时,苏雪林还带我去见潘玉良,潘玉良愿意教我画,她也不肯。她的理由是画画没前途,养不活自己,她自己收藏了很多名家字画,也从未让我看过。

讲学是她晚年的另一个生活内容。1956年,新加坡南洋大学邀请她去教授中国近代文学,她去了4年。1960年又到马来西亚去教书。1968年,她又到加拿大任教,讲授中国近代文学。这也许是她逃避与父亲共同生活的一种方式。

后来的父亲更加沉默寡言。我记得有一次几位美国的汉学家来我们家拜访,其实想同时见父亲和母亲,但母亲觉得自己更有资格,所以她不让父亲出面。我记得那一次把父亲气坏了,他涨红了脸跑出来跟我说:“你母亲不让我见这几个美国来的汉学家!”

法国与中华人民共和国建交后,法国政府要求“中华民国”关闭使馆。当时父亲的办公室设在“中华民国”驻法大使馆里,所有工作人员都撤了,就剩下父亲还孤零零地守在那儿。后来法国当局派警察要强行执行,父亲深以为耻,血压上升,突然中风。此后他的身体一落千丈,以后几次中风,不久回伦敦休养。1970年3月,父亲去世。

1979年母亲得了乳腺癌;1986年,又发现癌症已扩散到骨头里。她还一直惦记着要回她出生的北京,于是1989年12月,我和丈夫秦乃瑞一起陪她回到北京。

1990年5月16日,她在昏迷几天后醒过来,恍惚中提出想看看北海的白塔和干面胡同旧居。在舒乙的帮助下,我们找来担架,在10多位医护人员陪护下,先带她到北海公园看了她想念的白塔,又到了史家胡同甲54号——那28间房子是她的嫁妆,如今凌家的旧宅已改成史家胡同幼儿园。在曾经的旧宅前,她好像回到了过去,她说:我母亲帮我做午饭了。几天后她离开了人世,留在世上的最后一句话是:我是不会死的。

我承认,我对母亲有过怨恨,但这么多年过去,那种怨恨的心情已慢慢消逝,转而成为一种同情。这些年来,我看母亲留下的那些文字,她的家庭,她的互相争斗的姨娘们,还有那么多孩子彼此间的竞争,我在试着了解她,却感到越来越悲哀。其实母亲也有她的痛苦和难处,我想,那个时代的女性都在寻求自身的解放。有的人,比如丁玲,会采取一种更激进的方式,投身革命,与旧家庭决裂。而母亲一生也在寻求解放自己的方式,可是,最终也没有找到。■

(本栏目图片来源于《凌叔华:古韵精魂》) 读书文学朱利安胡适陈西滢父亲母亲凌叔华古韵鲁迅回忆我的母亲回忆英国生活徐志摩