定窑考古——收藏热推动的新发掘

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

( 定窑遗址发掘现场 )

( 定窑遗址发掘现场 )

距离河北曲阳县城西北约20公里的涧磁村,紧靠太行山麓,被农田、石灰厂和长满杨树的丘陵分割,在村子入口处,一处刚落成的红色基调仿古院落的门口挂着“定窑遗址文物保护所”的招牌,从中散出的几点灯光隐约能照亮通往村子那条崎岖不平的土路,以及耸立在田野间、被当地人称为“十三堆”的古瓷窑遗物堆。“这次任务并不轻松。”定窑联合考古队领队、北京大学考古文博学院教授秦大树对我们说。

确实,在秦大树和许多考古界专家看来,距1985年第一次发掘已经20多年,原有发掘报告因种种原因未能及时整理付梓,而近年定瓷收藏热与唐宋陶瓷文物不断出土的趋势,都让一次针对定窑遗址的全新主动发掘变得势在必行。秦大树介绍说,这次发掘分3个地点:涧磁村、涧磁西和北镇,其中,涧磁村发掘带细分为3个区,分布于1985年定窑发掘遗址的北部、西部和东部:“文物局批了500个平方米的发掘面积,然而3个月的工作时间现在看起来有点紧张。”秦大树表示。

金代——定窑的第二繁荣期

第二天一早,从位于北镇的发掘地点就传来了惊喜:北大考古文博学院陶瓷考古博士生陈殿清理刚刚发现的窑址时,在附近又发现了一处年代更久远的窑壁。我们匆忙赶到时,随着几位民工锹镐的挥动,红褐色的火烧土和黑色的炉灰,以及成团的干瓷土和酱釉、黑色釉瓷器碎片不断浮现出来,而3周前出土的一号窑炉全貌已经清晰可见:总体长9.7米,保存十分完好,火塘深达2米,全部用规整的青砖砌建;周边的护窑墙用大石块砌建,最厚处也近2米,外侧修葺得十分平整。窑壁用各种窑业废弃物,主要用废匣钵(在窑中烧制时容纳瓷器坯胎的外盒)砌筑,叠砌整齐,显得厚实而坚固,火塘深邃,可以保证长时间的烧制,使窑温达到1380摄氏度左右的高温,窑门前的通风道也长达3米。“北镇是比较确信有定窑早期遗迹的地方,进行过不下10次的探测。按照出土匣钵的形制,这座窑炉的年代初步断定为金代,是一座民窑。”陈殿回忆说,大概是在下着蒙蒙细雨的9月27日,借调到此的河南省文物局的朱家生在这里发现了窑壁,于是在探方中的所有考古队成员和民工就昼夜赶工,一边清理,一边把探方向东西两个方向扩大,最终在探坑的东北角,使窑址逐渐浮现出来。

“这和我们7月在遗址进行地表踏查时的结论相符,说明金代定窑的生产规模要远高于宋代,而且工艺水平也未见降低。我们已经发现了许多有繁密印花的金代定瓷残片。”秦大树告诉我们,“由此看,被近代乃至当代许多陶瓷收藏者信奉的‘北定南迁’的说法是不正确的。”这个探方中只有少数匣钵里保存有烧制失败的定瓷器具,证明当时工艺水平非常高,残次品率很低。

<p "="">龙纹盘和玉璧底——定窑发展的失落环节

“对于我们来说,窑址的发掘还是其次的,因为宋元时期关于北方陶瓷制造业的考古发掘工作已经在这方面收获颇丰,瓷窑形制研究领域已经相当完善。我们现在要解决的是明确定窑从创烧到停窑,生产区域的移动,生产的完整序列。以往各遗址的分期并不精确,传统认为涧磁村北的瓷窑和器物遗址年代仅局限于北宋,但在我们位于村西的发掘B区和C区,探方里堆积层可以从最上面的金代、北宋,一直绵延到五代。灵山所出产的灵山土是很纯的高岭土,为上等的制瓷原料,烧成的器物胎质细白,且有很强的胎体强度。因此定窑白瓷具有不施化妆土,并可以制作胎体很薄的薄胎器物的特点。”秦大树说,“一个月以来,出土瓷片已经达到几百袋之多,有口、有底、可以修复的小件瓷器已经超过上千件,而且数目还在持续上升。器型以碗盘类居多,年代跨度非常丰富。”

( 涧磁村发掘地C区全景 )

( 涧磁村发掘地C区全景 )

在位于涧磁村北部的B区,北大考古系研究生丁雨正在一丝不苟地对新近出土的瓷器残片做记录。“前几天,就在这个探方3米多的深度发现了一个大灰坑,陆续出土了一些精美的器物,包括深刻花的瓷盒、净瓶残片、磁龟,以及香炉⋯⋯许多器物与1969年定县静志寺与净众院两塔基出土的器物相同。这至少说明我们已经找到了北宋早期定窑最精美器物的生产地点和完整的文化层。”秦大树告诉本刊,10月20日,在这里出土了一件镌刻有精细龙纹的深腹碗,在口下有“尚食局”的款。“这是我迄今为止所能见到时代最早的尚食局款器物,因为出土瓷器的地层有很薄胎的碗形支圈,应该是北宋中后期的地层,说明我们发现了北宋中后期的贡御产品地点。当天这件碗已经收集得可以复原了。”在附近的探方里,工作队成员还发现了标有“尚药局”和“东宫”款的白瓷大罐与白瓷龙纹盘各一件。秦大树表示,通常“尚食局”款瓷器被定为北宋末期,甚至将这些带款的器物作为断代的依据。然而,为宫廷服务的六尚局在北宋设立的时间很晚,其官署设置最初见于宋徽宗时代的《六尚供奉式》而在金代则有较长时间的沿用,因为《金史》中关于“掖庭局”这一官职的记载,就说其下设有掌管尚食局与尚药局的“食官”与“医官”。

“你看,这个就是所谓的玉璧底。”考古队成员、北大考古系博士生戴柔星从刚清理出的坑土中拿起一块厚实浑朴的白瓷瓷碗残片告诉本刊。他解释说,所谓“玉璧底”就是唐代早期白釉瓷碗的一种常见形制,碗身多作45度斜出,碗身较浅没有弧度,宽圈足形如玉璧,胎较白而薄,里外施釉。在位于涧磁村口的定窑文保所,我们还见到了一件出土于同一探方,碗身略有弧度、口部外面凸起圆边、形如嘴唇的唇口碗。秦大树介绍说,唇口碗的烧造时间通常定为是唐代后期,由此证明这个位于C区的探方年代层完整且连贯,再往下,就可能出现更多的唐代器物。在这个整体呈北高南低走向的探方底部,考古队员还发现了一道石墙的残部和墙基,一直横亘至邻近的T2探方,根据墙体四周发现的陶缸遗留和踩踏痕迹断定,这里当年很可能是一所繁忙的瓷器烧造作坊。“以往对定窑的分期研究已经做过不少,但大多是根据各地墓葬、塔基和遗址中出土的定窑瓷器所开展的研究,这些出土器物由于其特定的出土遗迹,具有特定的使用功能,因此并不能全面反映定窑的生产面貌。”秦大树告诉我们,在曲阳县北岳庙保存的唐永贞元年(805)《唐恒岳故禅师影堂纪德之碑》的碑阴已经有了“都知瓷窑”、“瓷窑冶虞侯”、“瓷窑勾当供使细茶器”等职官的名号,表明9世纪初定窑已经有了相当规模和水平的制瓷业,并且可能有官府制作。“北宋中期,简便的覆烧法开始应用,所烧器具以盘碗为主,就是在匣钵中,以陶制支圈将层层叠置的待烧瓷器隔开,为了防止粘连,要把碗口的釉刮掉,这种器物常常被称为芒口。”秦大树说,清代梁同书在《古瓷器考》中关于“宋时,以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州建青器窑”的说法是站不住脚的,因为《宋会要辑稿•崇儒•罢贡》里有记载,宋钦宗继位后,曾下令革除靡费,减免“不实之需”,其中开列的废置宫廷御用器具清单就包括“定瓷”。

( 北镇探方,里面是金代窑炉遗迹 )

( 北镇探方,里面是金代窑炉遗迹 )

手工艺之辩

定窑遗址文物保护所副所长马会昌小心翼翼地从探坑内部的民工手中接过一摞已经与支圈粘连在一起的白瓷碗,用一支毛刷开始清理表面的泥土。“到了金代中后期,定窑进入了衰落期,不但粗制滥造,还大量运用了所谓的叠烧法,就像这个,把碗、盘等器坯一个个直接摞起来,放入匣钵烧造。”马会昌说,“唐初的叠烧,必须要用三角陶制支钉把叠置的待烧瓷器隔开,会在器物内壁留下痕迹。后来为了防止粘连,所有器物足部无釉,内底也相应把釉彩刮去一周,形成所谓的砂圈。”1985年,当时的河北省文物所在刘世枢主持下对定窑进行第一次抢救性发掘时,21岁的马会昌刚高中毕业,就在考古队上做了一名绘图工。将近20年,马会昌最引以为豪的就是在自家院子里开了一口窑,探索以传统方式烧制定窑瓷器,进而验证这座千年名窑烧制史中那些无法为现有文献或实物印证的环节。“早期定窑的瓷器,吸收了唐代金银器的特征,到了晚唐,逐渐发展出五花式口、六花式口、多曲菱花口等繁复精致的式样。而金代瓷器,风格更加雄浑质朴,更符合北方骑马游牧民族的审美观。宋代后,定窑瓷器胎质较薄,已经达到薄如纸的境界,然而它的烧制过程究竟是怎样,一直存在争议。”马会昌告诉我们,一些研究学者认为分两步,先进行一次“素烧”,即将没有上釉的瓷器白胎放入窑内先烧一次,然后再上釉第二次烧制。而他自己则通过反复实践,认为烧制过程只有一次,关键在于之前的独特上釉过程:“先让器物内壁沾釉,然后手工修整器形和表面纹样,略微晾干,再让它的外壁挂釉,最后放入窑内烧制。”马会昌说,个中奥秘在于器物纤薄的胎质,如果内外两面同时施釉,就会坍塌,更遑论经受多次烧制。

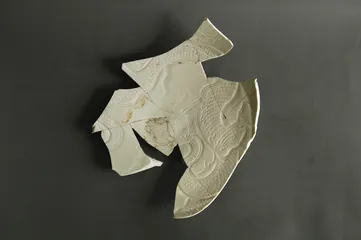

( 尚食局款白瓷大罐残片 )

( 尚食局款白瓷大罐残片 )

“一些收藏者,或者定窑研究者缺乏实际操作经验,经常会得出一些错误结论。”马会昌表示,比如定窑瓷器内壁上常留有被称为“泪痕”的瓷釉流动痕迹,清代佚名氏撰写的《南窑笔记》里说,“出北宋定州造者,白泥素釉,以涕泪痕者最佳”。后世就以为这是一道工艺,甚至仿制作假者也会趁胎体表面釉彩未干时添加笔触,然而“泪痕”不过是工人采取覆烧法时,因器物倒置而使釉彩表面产生的自然流动。再比如定窑出土瓷器中极为少有的酱定、紫定、黑定,一些传统陶瓷研究人士认为,产生这些色调的原因只不过是器物烧制时产生的窑变,即所谓“入窑一色,出瓷万般”,而马会昌在模拟烧制后坚持认为,这种色变来自于釉彩调制中加入的铁、铜到锰等比例不同的各式金属氧化物。

当然,随着考古发掘工作的深入,笼罩在定窑瓷器身上的各种分歧和疑团似乎却在增多。在发掘现场土层中出现的灰土和煤渣,再度引发了考古队内部关于定窑何时开始使用煤燃料的争论。“根据胎质、釉色以及匣钵中遗留的灰烬,我个人认为是在北宋神宗时代开始。”秦大树表示。然而马会昌则坚持认为时间上限应当前推,理由是匣钵的大量使用,“早期使用匣钵的目的是为了烧制区别一般器物的精美瓷器,以煤为燃料后,必须将所有器物都放在匣钵内,否则煤灰就会破坏瓷器的釉面”。在定窑遗址文物保护所里,所有未被指派探方任务的考古队员和临时雇用的民工在紧张地对出土瓷片和窑具进行清洗、甄别、拼对,我们被告知,在发掘工作完成后,文保所将启动出土藏品的陈列与展示,并考虑将1985年发掘的窑址正式对外开放。届时,曾经作为一个文化符号的“定窑”,将以什么样的面貌,从这个寂静的院落和附近的村庄浮现出来,我们暂时还不得而知。■

( 定窑出土五足熏炉 )

( 定窑出土五足熏炉 )

( 定窑龙纹深腹碗残片 定窑遗址发掘现场 ) 唐代瓷器考古文物陶瓷清代瓷器定窑文化宋朝收藏推动发掘

( 定窑龙纹深腹碗残片 定窑遗址发掘现场 ) 唐代瓷器考古文物陶瓷清代瓷器定窑文化宋朝收藏推动发掘