威廉·亚历山大的乾隆帝国

作者:曾焱

威廉·亚历山大绘制的乾隆皇帝。此图成为欧洲对乾隆容貌印象的唯一版本(铜版画)

15世纪末16世纪初,西班牙人、葡萄牙人,然后是荷兰人,共同垄断了航海远征的时代。到18世纪后半叶,欧洲兴起第二轮狂热的旅行探险,而这一次的主角换成了英国人。西方在著书论述中国方面也差不多经历了同样的过程。从马可·波罗以来近500年间,西方的旅行家、传教士、军人、外交官和中国断续遭遇,他们记录下来的所见所闻,无论官方、民间,形成了一个庞杂的汉学体系。秦风专注于西洋涉华版画珍籍收藏近3年,在这个庞杂的架构里有了自己的入口——西方汉学中的图像系统。这一次,他挑选了英国人威廉·亚历山大(William Alexander)的原版铜版画来进行专题展览和讨论,他说:“1793年亚历山大曾跟随马戛尔尼使团来华。在近代史上,马戛尔尼这次到访是中国和西方交流史上的一次重大事件,历史性格十分突出,具有比其他事件更丰富的阐释层面。”

1792年9月26日,英王乔治三世派遣特使马戛尔尼以为乾隆祝寿为名,率近百人的使团前来推展对华贸易,意图说服中国开放通商,允许英国在华设置使节。使团阵容浩大,成员分乘5艘船,包括外交官、英国青年贵族、学者、医师、画家、乐师、技师、士兵和仆役,加上水手则有700多人。为了让中国皇帝看到大英帝国在工业、科技、航海等领域的如日中天,使团携带了大量英国生产的现代科技制品作为礼物,比如气泵、赫歇尔望远镜、派克透镜等。以当代法国学者阿兰·佩雷菲特的描述,这是18世纪末“世上最强大的国家”和“天下唯一的文明国家”一次傲慢的相遇,也是西方和中国首次大规模的官方接触,双方在外交礼仪以及文明规范的问题上摩擦不断,最终因为一件表面上微不足道的小事导致了马戛尔尼的失败——英使拒绝按照中国礼仪向乾隆行叩拜礼,皇帝于是缩短了使团逗留的时间,拒绝了英国人所有的要求。在佩雷菲特看来,学术界争论已久的是否下跪的问题并不单纯是一场礼仪之争,而是两种文明的撞击,具有深刻的象征意义。“中国拒绝对世界开放,而英国人则不管别人愿意与否想让世界对所有的交流开放。”马戛尔尼使团最后虽然未能达成派遣使节的直接目标,但实质上透过他们的观察和记录,对中国的风俗、民情、物产以及军事力量有了比从前更准确的认识和评估,这些似乎都预示了19世纪中期后一系列战争的结局。这个使团还戏剧化地催生了一个近代史上的关键人物:正是当年12岁的见习侍童、副使斯当东的儿子小斯当东,47年后作为托马斯·斯当东爵士,在英国下议院那场激烈辩论中力主发动了鸦片战争。

秦风说,马戛尔尼使团回国后,为西方留下了一批关于中国的珍贵记录。最早出版的两本官方纪行取得了相当大的成功:《英使谒见乾隆纪实》,由副使乔治·斯当东撰写。另一本《中国旅行记》名气不如前篇,作者为使团总管约翰·巴罗。“据我所知,目前《英使谒见乾隆纪实》这本书的英文初版,价格在1.2万美元到2万美元之间。1798年印行的第二版,是专为王室供书商印制的御用书,要价1.9万多美元。我自己也收藏了一本英文初版的《英使谒见乾隆纪实》,通过日本一家有名的古籍书店购得。这家店有77年历史,很多西方的日本学古籍都由他们寻购,再转售给日本政府机构收藏。”

正使马戛尔尼本人的手记后来也有出版,但他的手稿是时隔多年后才被人发现,所以全本直到20世纪60年代才整理完毕,影响力不如前两本官方纪行。此外还有4位当事人的日志也在欧洲流传过一段时间,他们分别是卫兵霍姆斯、大使随员安德逊、随团画师威廉·亚历山大,以及为小斯当东担任家庭教师的德国人赫脱南。秦风告诉本刊记者,其中在西方美术界和知识界影响最巨的是威廉·亚历山大,除日记之外,他的水彩画以及用他这些作品制作的铜版画集具有相当持久的传播力,西方媒体每每以他的描绘作为依据来报道中国风物,模仿者众多,而很多时候不过就是将他画中的人物调换一个位置。亚历山大生于英国肯特郡,入选马戛尔尼使团那年25岁,已在英国皇家艺术学院习画4年。他以低级画师的身份进入使团,但很快就显示出比另一位随团高级画师希基更高的技艺,承担了旅途中绝大部分的绘图任务。使团于1793年6月抵达澳门,之后的路线是穿越台湾海峡,北上舟山、大沽,在白河口改乘清朝官员为他们提供的小型船只,再经天津在通州登陆,从陆路到达北京圆明园,最后于9月14日在承德避暑山庄谒见了乾隆皇帝。亚历山大将所经之地的山水、人物、建筑、礼俗等做了大量写实的素描和水彩,使团成员回国后出版的各种著述,包括《英使谒见乾隆纪实》和《中国旅行记》,基本上以他的作品为插图底本。在《英使谒见乾隆纪实》中,21幅精美的雕版插图以及44幅雕版地图和插画,亚历山大的作品占了绝大多数,均为黑白印刷。1805年,亚历山大从自己这批水彩画中挑出一部分,编成《中国的服饰》在伦敦出版,全书包含48幅雕版画作,并以手工上彩。从画面上看,这些图和服饰主题的关系并不总是密切,更多内容还是在描绘沿途的建筑、船只以及百姓的生活形态,清楚地呈现了乾隆时期的中国社会景观。《苏州郊外的桥》是亚历山大在返程途中所画,他对大运河沿途那些漂亮的中国石拱桥印象很深,就记录下这座石桥,桥上临时搭有牌楼,挂了彩旗和红灯笼,6名士兵在桥上列队向英使致敬。《掷骰子的中国农民和船工》、《中国人玩斗鹌鹑》是他时常看见的百姓聚赌的场景,《中国搬运工》描绘了让欧洲人感到惊奇的装有风帆的推车,车上装有水果、茶叶、酒坛等物品。《着戎装的士兵》等数幅记录中国士兵面貌的画,显现出使团一路上对中国军队军事能力的刻意关注,包括士兵的装备和精神状态。对于西方学界,马戛尔尼使团的一大意义在于“他们的使节发现的是一个完全不同于在启蒙时期被理想化了的中国”、被天主教传教士在以往书信中夸大描述的中国,它第一次从各个方面向西方人展示了中国社会当时的真实状况。而亚历山大的写实绘画,是其中最重要的叙述之一。在他这些画作中,唯一没有以亲眼所见据实描绘的一幅,是英使在热河觐见乾隆皇帝的场面。正使马戛尔尼单腿跪膝呈送了国书和英王的礼品后,他的见习侍童小斯当东也上前效仿行礼,画面上,乾隆正从身上解下一只黄色丝织荷包,破例送给这个会说中国话的孩子。秦风说,事实上亚历山大本人并未能亲眼见到这一幕,“使团成员中只有12人获准到了热河参加觐见,亚历山大和其他人则滞留在北京。画中的场景,是亚历山大根据目击者事后的详细描述加上他自己的想象画出来的,尤其是乾隆皇帝的穿着和长相,完全来自他同伴的口头描摹。”而据法国学者佩雷菲特考证,最终进入觐见大幄、见到乾隆皇帝真容的其实仅4人,他们是马戛尔尼正使、斯当东副使、小斯当东以及中国翻译。

秦风说,11月3日在北京今日美术馆展出的将是《中国的服饰》中48幅彩色原版铜版画,为画家陈丹青先生所收藏,也是亚历山大原版铜版画在中国的首次公开展示。“为了展出,我们将一本珍贵的初版书全部拆分了,展完后再重新装订。”清华大学美术学院版画系教师闫辉一直研究清代宫廷铜版画。他向本刊记者介绍,在18世纪60年代,乾隆皇帝请法国人制作过一套《平定西域战图》,先由郎世宁率宫廷西洋画师绘稿,然后送到巴黎制版,由法国宫廷最好的铜版雕刻师用7年时间刻印完成,可以说体现了欧洲铜版雕刻的最高技法。据他所知,这套铜版画在法国印制了一版,运回中国后印了一版,之后就没有再制了。原版被八国联军从中国掠走,现在收藏于德国。“我看了《英使谒见乾隆纪实》一书中的亚历山大铜版画作,出版时间晚于乾隆的《平定西域战图》40多年,但从工艺上看一点都不逊色,用的也是精妙的雕凹线推刀技法。在摄影技术诞生之前,雕凹线推刀技法是复制古典油画最好的一种方式,18世纪中后期正好达到巅峰状态。19世纪以后,这种技法由于工艺过于复杂,才逐渐被石版等取代,其印刷品也就很少见到了,存世的研究价值都很高。”

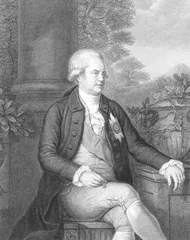

威廉·亚历山大绘制的英使马戛尔尼爵士(铜版画)

威廉·亚历山大绘制的英使马戛尔尼爵士(铜版画)

秦风最近又找到一本附有铜版画插图的17世纪古籍《被贻误的台湾》,为荷兰派驻中国台湾的最后一任瑞典籍总督弗里德里克·揆一所著。“1661年郑成功收复台湾,揆一投降,跑回巴达维亚后被荷兰官方审判,软禁于班达群岛。1675年他获释返回阿姆斯特丹后写了这本书,讲述和郑成功作战的经历,以及他怎么看待郑成功和他的军队。书里附有7张铜版画插图,从揆一的视角展现了这场战争。”秦风说,这本书是揆一对自己失败的辩解,当年出版时并不被荷兰官方认可,但保存至今就显得珍贵了,可以作为研究台湾那段历史的另一个角度的佐证。“我经常接触的一位日本收藏者告诉我,大约30年前,日本人开始研究西方的日本学,四处收集涉及日本学的重要著作。我相信几年后中国也会出现这种现象,民间图书馆、官方机构的收藏意愿都会提高,参与研究的人也将不断增加。”■

接见各国特使的乾隆皇帝。此图为英国特使谒见乾隆的经典画作(铜版画)

接见各国特使的乾隆皇帝。此图为英国特使谒见乾隆的经典画作(铜版画)

大清帝国的官兵在天津城外迎接英国特使团船只(铜版画)

大清帝国的官兵在天津城外迎接英国特使团船只(铜版画)

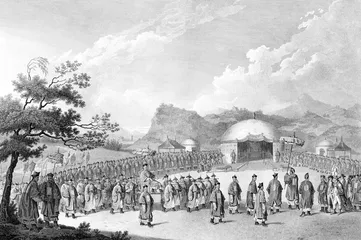

大清帝国的兵站,威武的士兵站成一列(铜版画)

大清帝国的兵站,威武的士兵站成一列(铜版画)

舟山港定海城的南天门(水彩画)

舟山港定海城的南天门(水彩画)

秦风

秦风

参考书目:《停滞的帝国:两个世界的撞击》,(法)佩雷菲特著 秦风威廉英使谒见乾隆纪实乾隆乔治·马戛尔尼帝国铜版画亚历山大