阁帖和帖学

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

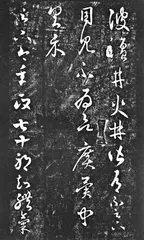

( 《淳化阁帖》卷六(安思远藏本) )

( 《淳化阁帖》卷六(安思远藏本) )

书法上常说的“帖”,施蛰存《金石丛话》“说帖”一节做过考证性梳理,所指几经变迁。古代无纸,字写在竹木简和布帛上,帛书上加贴一条标题叫做帖。这标题也是写在丝织物上,所以帖字从巾旁。此是帖的原始义。帖字在初唐演变为名人书迹的记数单位,例如唐朝褚遂良著录贞观内府的王羲之正书,注明“共四十帖”。盛唐以来,才将供人取法临摹的古代书家墨迹称为帖。

古人还将名家的小幅书迹摹刻到小型的横式石、木版上,称为刻帖。刻帖有保存名迹的功用,能像雕版印书一样大量复制拓本。制作刻帖的拓片,方法与拓碑相同:先在刻版上刷一层黏性的白芨水,然后将纸覆于刻版上,用软毛刷刷平,使纸紧贴版面,再用棕刷敲打,使字口清晰。晾干后上墨,用拓包蘸墨均匀棰拓,待到八成干,揭下来即是黑底白字的拓片。拓片装成册子,置于案头可供阅读欣赏,也是书家临池的范本。这种复制名迹的方法,比南齐宫廷名为“出装书”的临摹本、唐朝双钩廓填的“响(向)拓本”,快捷而省工时。衡量刻帖的价值,一看刻工拓手的技艺是否高明;二看纸墨精良与否;三看书迹,首先是真,其次是稀有。一部刻帖具备这三条,就是名帖,而名帖往往享受“被翻刻”的待遇。

现存的最早刻帖是北宋《淳化阁帖》,“淳化”是宋太宗的年号,刻帖的具体时间,每卷卷末的篆书题款标明“淳化三年壬辰岁(992)十一月六日奉圣旨摹勒上石”。上石是习惯说法,实是刻于木版。“阁”指皇宫藏书之所的“秘阁”。这部帖是太宗敕刻,每卷卷首标题都有“法帖”二字,所以又称“秘阁法帖”、“淳化官帖”、“官法帖”、“官帖”,或者简称“阁帖”和“法帖”,后人夸为“法帖之祖”。这个“法帖之祖”的名称,始见南宋能诗的词人周密《志雅堂杂钞》,是指南唐后主李煜“以所藏古今法书入之石”的《升元帖》。这部帖早已失传,真实性受到怀疑。如果南唐有《升元帖》,北宋黄伯思说唐朝有石刻本《十七帖》,则更早。

一般认为,宋朝刻帖是受刻碑的影响,其实未必确切。利用刻立石经碑保存经籍文献,始于东汉后期,立碑48块。雕版印刷术发明之后,唐文宗所刻《开成石经》(837)仍然采用碑制,每碑高217厘米,宽97厘米,共114块,规模大于汉魏刻经。五代十国时期,西南的后蜀(934~965)开始雕版印制儒家经典,还有佛经和道家著作,以及《文选》、《初学记》、《白氏六帖》等文集。到宋朝,雕版印刷已是生产书籍的主流方法。《淳化阁帖》之刻,许多方面都与雕版印刷的做法类似:枣木刻版是横式,每版高尺许、宽2~3尺;整部刻帖的帖版184块,每版刻有卷次与版号。所刻都是历代名家的小幅书迹,刻成后要制成拓本,装为册子,供人阅览。应该说,刻帖是直接受到雕版印刷的启发。由于木版易裂易燃,后世刻帖多用石版。

《淳化阁帖》由宋太宗的翰林侍书王著“奉旨”编次刊刻,刻帖的底本多数是太宗向各地收罗来的秘阁藏品,少数墨迹借自驸马王贻永家。共收三代至唐朝102人的420帖,2287行,分为10卷,其中5卷是“二王”法书,有233帖。《淳化阁帖》刻成之初,宋太宗“赐宗室、大臣人一本,遇大臣进二府辄墨本赐焉。后乃止不赐,故世尤贵之”。宋太宗时制作的拓本,纸取坚洁如玉、细薄光润的“澄心堂纸”,墨用丰肌腻理、光泽如漆的“李廷珪墨”。两者产于徽州地区,因南唐后主李煜的推崇而著名,成为御用品,也是宋朝皇家垄断的贡品。《阁帖》的初拓本,不但纸优墨佳,而且墨浓字瘦,拓本无裂纹,这些都是后人鉴别《阁帖》初拓宋本缺一不可的指标。帖版后来开裂,用束腰形的银锭加固帖版,拓本上出现银锭纹。大约在宋真宗时期,《阁帖》原版毁于一场火灾。

( 《淳化阁帖》卷七所见银锭纹 )

( 《淳化阁帖》卷七所见银锭纹 )

皇家刻帖都是大型丛帖,而多数刻帖出自历代官僚、书家、收藏家。北宋秦观(1049~1100)《法帖通解·序》说:“故丞相刘公沆守长沙日,以赐帖摹刻两本,一置郡帑,一藏于家。自此法帖盛行于世。士大夫好事者,又往往自为别本矣。”刘沆的翻刻本叫《长沙帖》,又名《潭帖》,刻于宋仁宗庆历五年(1045)。翻刻《阁帖》的《长沙帖》,后来又被翻刻多种。米芾晚年两次刻帖,只刻自藏的晋人书迹。所刻“三米兰亭”,底本是唐模本。他的镇室之宝是晋人真迹王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》、王献之《十二月帖》,因此自题“宝晋斋”因此而来。米芾54岁到无为军(安徽无为)做州官,在任两年间,将这三件晋人书迹各刻一石,时人称为《宝晋斋帖》。这三块帖版遭兵火而残损,葛祐之任职无为军时,依据米刻火前善本重刻,与米刻残石同置于无为军官舍。南宋度宗咸淳四年(1268),无为军通判(同州官联署州事之官)曹之格再次摹刻,并增入家藏晋帖及米芾帖多种,彚为10卷,名为《宝晋斋法帖》。这部帖前8卷是王羲之与诸子献之、凝之、徽之、操之、涣之书迹,后2卷是米芾帖,贵为一代名帖。上海博物馆藏有一部宋拓《宝晋斋法帖》,曾经元朝赵孟,明朝顾从义、吴廷收藏,并有清朝帖学家王澍的题识,是现存唯一完整的曹刻全本。

宋仁宗庆历以来,历代传摹翻刻《淳化阁帖》不绝,版本滋繁,形成了以《阁帖》为“祖帖”的刻本系统。仲威《古墨新研》统计,宋明清三朝,属于传承《阁帖》的翻刻本有30余种。书后附录“历代翻刻《淳化阁帖》传承系统”一表,将《阁帖》翻刻本分为三类:一类是“修缮本”,如大观三年(1109)宋徽宗敕刻的《大观帖》(10卷),对《阁帖》中标题失误、钩摹不精、误入右军名下者,均有改正,并且调整了少数书迹的次序;另一类是“增减本”,如宋仁宗皇祐、嘉祐间(1049~1063)潘师旦摹刻于绛州的《绛帖》(20卷),既重摹《阁帖》,又有增删;还有一类是“照摹本”,有宋刻有明刻,数量较多。

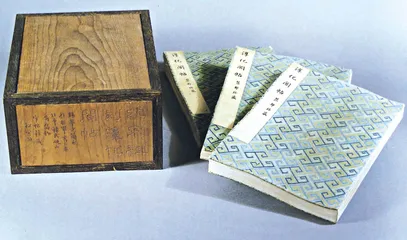

( 《淳化阁帖》卷四封面(安思远藏本) )

( 《淳化阁帖》卷四封面(安思远藏本) )

宋朝兴起的刻帖之风,元代归于沉寂,明朝得以复兴,极盛于清朝。容庚《丛帖目》(4册)这部集成性的帖学著作,著录刻帖340余种,其中清朝刻帖250余种,占73%。清人刻帖虽多,价值却不敌明刻宋刻。容庚把庞杂的刻帖分为历代、断代、个人、杂类、附录5类。历代类129种,以《阁帖》为首,后续之刻,例如明朝文徵明父子所刻《停云馆帖》,清朝乾隆御制《三希堂法帖》,增刻宋元明三朝名迹。断代类29种,此类刻帖肇端于南宋曾宏父用时7年刻成的《凤墅法帖》(20卷),专收宋贤书翰。个人类69种,只刻某家书迹,著名者是南宋嘉定八年(1215)刘元刚刻《颜鲁公帖》(8卷)。杂类刻帖34种,包括图像、楹联、缩临等,书法价值不大。附录类81种,容庚说此类所收是“伪帖太多者,编纂零乱者”。宋朝以来,还有不少类似文章单行本的“单帖”,大多是历代著名书家的代表作,如钟繇《宣示表》、索靖《月仪帖》、王羲之《兰亭序》、王献之《洛神赋》、智永《千字文》、孙过庭《书谱》等等。

《阁帖》盛行的宋朝,研究之风也随之兴起,清朝人称为“帖学”。这门学问以《淳化阁帖》为中心,鉴定帖本真伪优劣,考订刻本源流,分辨拓本先后,注解文字内容、著录帖目。

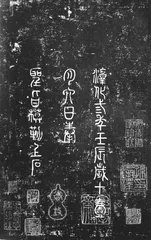

( 《淳化阁帖》每卷卷末的篆书题款 )

( 《淳化阁帖》每卷卷末的篆书题款 )

第一部完整的帖学著作是北宋后期的黄伯思《法帖刊误》(2卷),他考证伪作,兼用“鉴”(书法)、“考”(帖文)两种方法,对后世书法(绘画)鉴定产生了很大影响。秦观《法帖通解》(1卷)以刻入《阁帖》的墨迹与拓本比勘,考察两者差异。这种比勘难度不大,但是看不到秘阁藏品则无从措手。秦观经苏轼推荐,元祐年间(1086~1093)入朝任“太学博士,校正秘书省书籍。迁正字,而复为兼国史院编修官,上日有砚墨器币之赐”。虽说官品不高,有机会见到秘阁的藏品。北宋以后,刻入《阁帖》的墨迹大多消失,以墨迹比勘刻本的研究未成气候。但是,后世帖学家、收藏家追寻一些刻本的来源,分辨拓本真伪以及先后,常用比勘之法。

随着《阁帖》传刻本渐多,梳理刻本系统的研究应运而生,开山之作是南宋曹士冕《法帖谱系》(2卷)。他清理了当时《阁帖》传刻本的源流关系,像建立族谱一样把传刻谱系记录下来。南宋人做这样的工作比今人容易,但收集各种刻本是少不了的作业,还须一番考察。后来的帖学家考察刻本,都有源流谱系的意识。

( 安思远藏《淳化阁帖》 )

( 安思远藏《淳化阁帖》 )

《阁帖》是书家研习书艺的范本,法帖大多是古人随手写的草书尺牍,加上一些特殊的习惯,难以辨认。比如重叠字的写法,可以末笔引长表示叠字,在一行之中写的一“点”也属叠字。但是,写在帖末的“王羲之白”,那个“白”字也写成一“点”。这类实用的草书常识,由历代《阁帖》释文之类的著作积累起来,最早一部是北宋刘次庄《法帖释文》(10卷),后世很多《阁帖》释文都沿袭这部书。刘次庄藏有《阁帖》,元祐四年(1089)在临江翻刻一部,属于照摹本一类,称为《戏鱼堂帖》。过了两年,他取帖中草书作《释文》10卷,与《戏鱼堂帖》并行于世。

宋朝学者、诗人、书家、收藏家共同参与的刻帖研究,从各个角度相继展开,南宋已经形成一股研究《阁帖》的“帖学热”。后世帖学家继承了宋人研究刻帖的方法和成果,明朝顾从义《法帖释文考异》(10卷)、清朝王澍《淳化秘阁法帖考证》(10卷)综汇前人研究,考证周详,都是帖学研究的名著。

历代还有大量关于《阁帖》的品评题跋,散见个人的文集、笔记中。最早一则出自苏轼,批评“今官本《法帖》中,真伪相杂至多”,多到“真伪相半”(《东坡题跋·辨法帖》)。米芾也认为“伪帖太半”,一一指出伪迹,最离奇的是,王著把一段南朝《千字文》定为“汉章帝书”(《跋秘阁法帖》)。苏、米辨伪在黄伯思刊误法帖以前,可以说,帖学发端于辨伪。王著编次《阁帖》,所定各家书迹的标题也有不少错讹,文献学者水赉佑归纳,有书者人名错、书者朝代错、书者官爵错、书者顺序错,还有书者人名与官爵互错。但是,《阁帖》毕竟保存了大量稀有的古代名家书迹,尤其是书家视为书法极则的“二王”书帖,因为宋人极其重视,才指摘其中伪迹,公之于世,以防谬种流传,维护法书名迹的纯洁。

自宋以来,《淳化阁帖》滋养了一代代书家。米芾虽然指出《阁帖》杂糅伪迹,而且主张“石刻不可学”,但也坦承自己学书“并看《法帖》,入晋魏平淡”。赵孟30多岁还在书铺里寻购《阁帖》祖本,两年间才配齐全书,遂临《阁帖》,书法大进。明朝书家研习“二王”书法,无不依据《阁帖》。在尚奇求异的晚明,学《阁帖》的邢侗、王铎特别典型。邢侗一些大幅草书条屏是《阁帖》中王羲之书帖的放大。他摹刻的《来禽馆帖》主要是王羲之书迹,也是著名刻帖。王铎一生勤奋临写《阁帖》,自称“一日临帖,一日应索请,以此相间,终身不易”。王铎的传世作品极多,常写巨幅大轴,也爱移写《阁帖》的“二王”尺牍。

<p "="">傅山《补镌宝贤堂帖跋》说:“古人法书至《淳化》大备。”赵孟《阁帖跋》说:“书法不丧,此帖之泽也。”这是历代书家的共识,也是书法史上的实情。 中国古代史淳化阁帖帖学王羲之宋朝