柯亨的平等主义

作者:薛巍(文 / 薛巍)

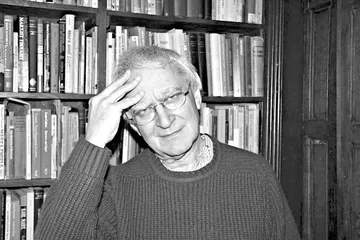

( G.A.柯亨

)

( G.A.柯亨

)

自由与金钱

柯亨被誉为哲学界最生动、最具想象力的人和最风趣的演说者。在牛津大学读书时,他就表演过“单口相声”,如哲学家拳击赛:“奎因用一记存在数量词的左勾拳击向吉尔伯特·赖尔,赖尔用一记右范畴错误予以还击。”他的学生也学会了他的风趣,在他的退休纪念会上(2008年6月),学生们挂出一条横幅,上写:“全世界退休教授联合起来!你们失去的只是未遭虫害的葡萄酿制的干红。”

柯亨经常在论文中提及他的人生经历对他的哲学观点的影响。他出生于加拿大的蒙特利尔,母亲是苏联移民的后代,后成为一名积极的加拿大共产党党员,父亲是犹太人联合会会员,之所以没有加入加共,“不是因为他有意识形态的保留,而是因为他的个性沉默寡言,自我表达能力有限”。1946年起,他就读于一所以无产阶级犹太诗人温切斯基的名字命名的小学。他回忆说,他在10岁时才认识到,世界上还存在着既不是犹太人也不是共产主义者的人。

在80年代,柯亨因《马克思的历史理论》一书开启了分析马克思主义学派,但后来他转向了伦理学,致力于维护平等主义的道德,他认为这是马克思对不公正的资本主义制度的批判的核心。他这方面的成果是2008年出版的《拯救正义和平等》一书。

他在叙述自己的学术转向时说,传统马克思主义没有把分配正义问题作为关注的焦点。传统马克思主义认为,在物质稀缺的状态下,阶级社会是不可避免的,产权结构决定着分配问题,因此讨论正义就是空谈,政治运动的任务应当是推翻阶级社会。在未来物质富足的状态下,也没有必要去研究正义的要求究竟是什么,因为随着生产力发展,在共产主义,人人都能得到所需的一切。但现已探明,地球的资源是有限的,由科技知识的不断发展所推动的使用价值的扩张,不可能无限进行下去,所以要在资源有限的情况下证明不平等的不合理。

( 吉尔伯特·赖尔 )

( 吉尔伯特·赖尔 )

柯亨说,1972年,他被诺齐克关于自由和不平等不相容的论证从教条社会主义的麻木中惊醒了,他决定要驳倒诺齐克的观点。平等主义者倾向于攻击诺齐克的前提,声称平等比自由更重要。柯亨《自我所有权、自由和平等》一书则是彻底推翻诺齐克的论证。

柯亨说,私有财产本身已经是一种对自由的分配,自由的分配会受到财产分配的限制。一种东西的拥有者可以自由地使用它,别人则不能自由地使用它。不平等的分配会破坏而不是促进自由,自由实际上需要平等,即需要财产的再分配。按照伯林的消极自由论(不被干涉的自由),穷人无能力做某事,并不意味着缺乏做它的自由,而只意味着缺乏做它的手段和能力。柯亨反驳说,在我们的社会中,自由在很大程度上是通过金钱的分配来赋予的,金钱的缺乏会导致自由的缺乏,一个人没有钱就没有登上火车的自由。

( 诺齐克

)

( 诺齐克

)

有天赋的人是否应该更富有?

在《激励、不平等与共同体》中,柯亨批评了罗尔斯的第二个正义原则差异原则:“社会的和经济的不平等应这样安排,使它们在与正义的储存原则一致的情况下,适合于最少受惠者的最大利益。”罗尔斯认为,既然有天赋的人得到天赋只是因为他们的运气,那么他们只有在最少受惠者也能获益的情况下才应该从自己的天赋中获益。在罗尔斯看来,一些人主要由于遗传和运气,能够比其他人生产得更多,因而,如果不那么幸运的人的境况由此得到了改善,那么那些运气好的人比别人更富有就是正当的。

( 柯亨作品《干吗不实行社会主义?》和《马克思与诺齐克——G.A.柯亨文选》

)

( 柯亨作品《干吗不实行社会主义?》和《马克思与诺齐克——G.A.柯亨文选》

)

柯亨反驳说,有天赋的人要么认可作为公平的正义和差异原则,要么不认同。如果他们不认同差异原则,那么罗尔斯所说在公平和有秩序的社会每个人都会认同相同的正义原则就不成立,所以一个存在不平等的社会用罗尔斯的术语来说就是不正义的。如果有天赋的人认可差异原则,认为最少受惠者应该跟他们一样富有,那他们就没有理由要求额外的经济回报。如果说必须用回报来激励有天赋者为了穷人的利益而更勤奋地工作,不然他们就生产得更少,这说明,平等的正义和差异原则不足以激励他们。

柯亨赞同罗尔斯这一说法:如果不平等的分配能够改善最穷者的状况还坚持平等是荒谬的,他批判的是这种原则在实际应用时的不道德方式。罗尔斯式的自由主义者为撒切尔政府财政大臣奈杰尔·劳森1988年降低所得税税率的做法辩护说,这种做法不仅对已经很有钱的人有利,最终也会有利于整个社会。因为这样做能够提供必要的经济上的激励,使那些有天赋、生产效率高的人生产得更多。不平等是正当的,因为它通过推动经济增加了国民生产总值,从而增加了人类的总体幸福。

柯亨指出,以更高的回报激励有天赋者的理由与自由主义关于个人道德选择的信念不一致。他们混淆了事实和道德原则之间的关系,尤其是对那些有天赋的人来说,他们无权采取这种看待自己的方式。考虑一下这样的论证:父母应该向绑架者付赎金,因为不然绑架者不会交还他们的孩子。任何人都可以清白地提出这样的论证,除了绑架者——他处于一个跟别人不同的立足点上,因为他说的是他自己和他会怎么做,而不是预测别人的行动。

激励的论证跟绑架者的论证的共同之处是,用于第一人称时会非常奇怪。它没有通过人际间检验,即要求一个道德辩护的提出者的身份应该跟论证的效力没有关系。

作为一种政策,经济上的激励是一种实用主义的妥协,它不是一种正义的原则,而是一个处理不正义的原则。它之所以不是一个基本的正义原则,是因为它给予那些侵犯正义的市场利益最大化者以利益。有天赋的人等待更多回报而不是用他们的天赋帮助实现更平等的分配,这样做跟公正背道而驰。他认为:“当严格的差异原则被视为一种公共政策原理的时候,我并未拒绝它:我毫不怀疑在一些环境中应用差异原则是正确的,我所怀疑的是它是不是一种正义原则。罗尔斯倾向于认为,在一个由差异原则支配的社会中,最上层的人最有可能实现他们的道德本性,我所批判的正是罗尔斯的这种倾向。在约翰·斯图亚特·穆勒的《政治经济学原理》中,我本人的社会主义的平等主义得到了细致的阐述。穆勒说,给予天赋最优厚的人最高的报酬,是锦上添花。罗尔斯对差异原则的松散应用就是锦上添花。他把激励政策说成正义社会的一个特征,但它事实上正如穆勒所言,是一种与资本主义所塑造的自私性格的冷静妥协。追求正义的哲学家不应该满足于一种方便的妥协。”

柯亨认为,坚持社会主义制度,除了正义之外,还有别的重要原因。在市场社会中,生产活动的直接动机是贪婪和恐惧的结合物,就贪婪而言,其他人被视为可能的致富源泉;就恐惧而言,其他人则被视为威胁。“我们绝不应该忘记,贪婪和恐惧是毫无吸引力的动机。当代某些狂热的市场社会主义者往往忘记了市场的内在卑劣性。”更美好的是,在共同体中,人们相亲相爱,互相关心照顾,人与人之间的关系不是付出是为了回报的关系。

在《干吗不实行社会主义?》一文中,柯亨描述了在野营旅行的环境中,即使反对平等主义的人也会憎恨推崇市场的精神,自动地采取社会主义的实践,每个人的能力都为别人服务。每个人都会承认社会主义是值得希求的。

至于社会主义是否可行,他认为:“社会主义理想所面临的主要问题是,我们不知道如何设计出实现社会主义理想的机制。从根本上说,我们的难题不在于人性的自私,而在于我们缺乏一种合适的组织技术,通过适当的原则和激励运用人们的慷慨来推动经济的车轮。几乎每个人身上都存在自私和慷慨,我们的问题在于,虽然我们知道如何在自私的基础上使经济运转起来,但我们却不知道如何在慷慨的基础上使之运转。”在现实的世界中,许多方面都依赖慷慨,依赖非市场的激励。医生、护士、教师和其他人并没有根据最终可能得到的金钱数量来衡量自己所做的工作,这并不是因为他们是由高级的道德材料建造的,而是一个善意的、更具有认知性的原因。即他们按照人的需要来提供服务的观念,市场信号既不必然决定治疗哪些疾病或传授哪些科目,也不擅长于此。■ 社会主义社会平等主义诺齐克柯亨