要么一切,要么全无

作者:曾焱(文 / 曾焱)

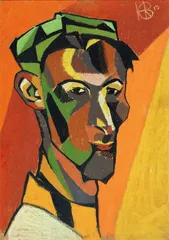

( 1913年戈迪埃自画像 )

( 1913年戈迪埃自画像 )

现代雕塑家亨利·摩尔曾说到戈迪埃对自己早期创作的影响。在他寻找自己方向的时候,读了两本起到决定性作用的书,其中一本就是美国现代派诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound)写的传记《戈迪埃-布尔泽斯卡》。戈迪埃用“活力(energy)、体块(masses)和能力(ability)”对雕塑所做的定义,让亨利·摩尔悟得他当时还没有最后形成的创造意象。在亨利·戈迪埃-布尔泽斯卡死去95年后,巴黎蓬皮杜艺术中心举办了这次个人展,把他作为现代主义雕塑的开创者和布朗库西、亨利·摩尔并提。法国媒体渲染他是“拿凿刀的兰波”,也许因为他和诗人兰波一样,以反叛秩序的姿态生存,然后在生命最繁茂的时刻死去,“要么一切,要么全无”。他的一生比诗人更加激烈而彻底:兰波活了37岁,死于癌症。戈迪埃-布尔泽斯卡在23岁离世,死于战场,子弹击中脑部。

1891年戈迪埃出生在法国奥尔良地区一个小村子,父亲是名乡村木匠。因为做的是受人尊敬的细木工活,他父亲也会些装饰绘画,偶尔会被当地的小剧团请去画布景。在这样的环境下长大,戈迪埃从小喜欢画画,11岁时画过一幅素描——《从卧室窗户望到的布哈耶圣约翰村景象》,虽然不至于像少年毕加索一样,一幅画就让自己的父亲终生搁笔,但这幅素描还是显露了他的绘画天分。戈迪埃不愿意像他父亲那样一辈子生活在乡村。他考进奥尔良市立职业学校学习,并在1907年赢得了到英国攻读商学的国家奖学金。他去了英国,在布里斯托尔一家商业学院学习了一年,然后跑去为一家煤炭出口公司工作。直到18岁,戈迪埃还是一个按部就班完成了职业培训的商业人士,业余时间迷恋涂涂画画,做着成为画家的梦。

1909年,戈迪埃返回法国,在巴黎蒙帕纳斯区住了下来,理想是成为艺术家。蒙帕纳斯是当时除蒙马特之外巴黎最有名的一个艺术家聚居地,雕塑家罗丹、布尔岱勒、布朗库西和一批奋斗中的穷画家、作家都在那里。但戈迪埃这时候和他们并无交集,后来海明威等人所回忆的那些“流动的盛宴”也和他无关。这个外省年轻人没有找到固定的工作,白天替人写写文书、卖相机,晚上到离家不远的一个图书馆消磨三四个小时。1910年春天,18岁的戈迪埃在图书馆结识了比他大20岁的波兰女人索菲·布尔泽斯卡,他们谈论彼此的艺术梦想,成了恋人。这一年,戈迪埃开始创作一些雕塑作品。没有人会给他订单,于是就像那些穷困中的画家一样,他把自己的亲人当做模特儿,创作不用花太多钱买材料的小型泥塑。《戈迪埃先生像》再现了他的父亲,另一尊头像《所谓的戈迪埃夫人像》则被推测是以他母亲为原型,此时的戈迪埃完全在罗丹作品的影响下,对蒙帕纳斯正在暗潮涌动的现代主义毫不知情。为了逃避兵役和战争,1911年戈迪埃劝说索菲一起去了伦敦,他们觉得在这座城市也许能有更多的机会。戈迪埃把索菲的家族姓氏“布尔泽斯卡”加在自己的姓氏上,对外以姐弟相称,他成了后来伦敦艺术圈认识的那个“戈迪埃-布尔泽斯卡”。

他们依旧贫穷,但是确实幸运地推开了几扇命运的门。1912年,苦闷中的戈迪埃通过《英国评论》转交一封倾诉理想的书信,结识了一位名叫麦克福尔的文化名流,和他的交往帮助戈迪埃进入了伦敦文化圈,在聚会中为那些评论家、小说家所作的素描,让戈迪埃成了这个圈子里的一员,他还是无名小辈,但不再像巴黎时期那么孤独了,有机会接近了更多的现代主义艺术家。同一年和英国雕塑家爱泼斯坦(Jacob Epstein)的相识是戈迪埃另一个重要的转折点,在爱泼斯坦的工作室他看到了雕塑家如何为拉雪兹公墓里王尔德墓创作雕像,非再现性的反罗丹方式所带来的强大表现力让戈迪埃震惊,引导他在1913年开始了现代主义的石雕、木雕创作。第三个影响他命运的人也出现了,那就是客居伦敦的美国现代主义诗人兼评论家庞德。这位和艾略特齐名的诗人虽然在晚年因为反犹太主义而沾染污点,但他在20世纪早期对欧美现代主义思潮的形成和发展都起到了重要作用。他和雕塑家、画家、音乐家都有广泛的联系,曾帮助詹姆斯·乔伊斯出版《尤利西斯》,向出版商推荐艾略特的《荒原》。庞德只比戈迪埃大6岁,却像保护人一样,成为这个雕塑天才人生最后两年的精神导师。庞德写文章热情评论戈迪埃的雕塑,称赞他是“最优秀也最有前途的年轻雕塑家”,自己掏钱购买他的作品。1914年,戈迪埃创作的《庞德头像》、《庞德肖像》等石雕和木雕,已经完全呈现出他个人艺术风格的节奏和意蕴,坚实的几何体块控制了局面,每一处线条都好像在燃烧他自己的生命力。戈迪埃说过,让他欣赏的雕塑必定“每一时都是靠凿尖上的艰苦功夫所取得的,每一锤都使之心力交瘁。不能只是某一个构思在任何材料上的翻版”。他评价伟大的布朗库西,“最大的自傲是他当一名出色的匠工的自觉性”。所有这些对于手艺的近于崇拜,在20世纪早期那些现代主义艺术家里面是少见的,这很大程度上和他小时候的生活有关,作为木匠的儿子,他比旁人更懂得手艺所能带来的美。

1914年是戈迪埃艺术生命中的最后一年,高峰和结局同时到来。他加入了以英国画家温德姆·刘易斯为首的“涡旋主义”团体,这个和意大利未来主义、法国立体主义都有承接关系的前卫运动给了戈迪埃最直接的创作推动,雕塑《鸟吞鱼》就是他这一时期最典型的代表作品。他参与主办的《涡旋》杂志只出了两期,但他已经开始谈论让抽象主义进入雕塑艺术,贾科梅蒂、布朗库西、爱泼斯坦成为现代主义雕塑的开创者,如果戈迪埃没有死,或许他也很快就在这几个名字之间了。艺术点燃了这个年轻人,1914年底他主动和法国驻英使馆文化处联系,自愿回国和德国人作战。当时担任文化参赞的是法国作家保罗·莫朗,他帮助这个逃避兵役的艺术家获得了回国参战的许可。和索菲的通信,留下了戈迪埃在战壕里的最后情形:他在木头枪托上雕刻,有时也抽空画些未来主义风格的素描,然后就是身边每天都在发生的死亡和流血。1915年6月5日,在一次攻击中,他被射杀在法国讷维尔圣瓦斯特战场。得到消息后,庞德在给朋友的信中写道:“艺术在这场战斗中再不会遭受比这更大的损失了。”■

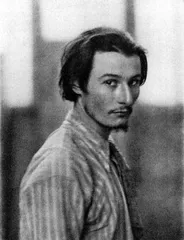

( 戈迪埃 )

( 戈迪埃 )

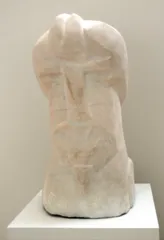

( 戈迪埃雕塑作品《庞德头像》 )

( 戈迪埃雕塑作品《庞德头像》 )

( 戈迪埃雕塑作品《坐着的女人》 )

( 戈迪埃雕塑作品《坐着的女人》 )

( 美国诗人庞德是戈迪埃生命中最后两年的精神导师 )

( 美国诗人庞德是戈迪埃生命中最后两年的精神导师 )

( 英国雕塑家爱泼斯坦是启发戈迪埃现代主义创作的人 ) 一切父亲雕塑爱泼斯坦艺术全无美术文化要么