阿尔皇后、“蕾丝小教堂”与十字架

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

( 面向古罗马竞技场,穿传统服饰的阿尔女子 )

( 面向古罗马竞技场,穿传统服饰的阿尔女子 )

当年凡高因为身体的缘故想去“温暖的南方”,最终之所以选择了普罗旺斯的古城阿尔,全因画家劳特累克的话:“那里有神奇的光线,还有美丽的拉丁样貌的女子。”这位放浪形骸于巴黎红磨坊和“康康舞”的画家还坦诚地补充了一句:“如果我不是舍不得巴黎,我自己就去了!”

凡高遇到阿尔女性

在阿尔,凡高不仅“成打地”描画在后世人所共知的“凡高的向日葵”,也同样描绘了众多阿尔女子的音容笑貌。《艺术家母亲的肖像》展现了阿尔老年女性的慈爱、宽容与坚毅,《阿尔女人:吉努夫人在读书》则凝神于中年女性的知性。同一位女性,那位画中的吉努夫人(Madame Ginoux),同样的服饰——黑衣裙白披肩,到了当时去阿尔探望凡高的高更笔下,就一下子变幽默甚至还带点儿狡黠了——《阿尔夜晚的咖啡馆,吉努夫人》。这两幅画如果能摆在一起对比欣赏,一定很有趣。可惜画中的阿尔女子天各一方——“凡高的吉努”在美国纽约大都会艺术博物馆,“高更的吉努”在莫斯科普希金美术博物馆。

凡高也特别注意到了这些女性独特的服饰,并用自己的方式予以呈现,他在一幅油画里专门画了在阿尔古罗马竞技场里观看表演的的观众,虚实相间地涂抹出服饰的轮廓和整体感觉,画一个舞厅,则颇为浪漫地勾勒出这里的女子,脑后那飞鸟一般的发髻。前者现存于俄罗斯圣彼得堡,后者现存巴黎奥赛美术馆。

这几幅画都是凡高在1888年10月至12月的作品。这之后,凡高几乎没有再用画作表现安宁生活中的普罗旺斯女子。因为就在当年12月的某个夜晚,画家自己的内心安宁被骤然打破,他患了严重的精神疾病——凡高永远地错过“阿尔皇后”了。

( 竹编手提包上别黄玫瑰的老年女性是一位艺术家,她呈现的优雅、自然和自信,在普罗旺斯老年女性中很具代表性 )

( 竹编手提包上别黄玫瑰的老年女性是一位艺术家,她呈现的优雅、自然和自信,在普罗旺斯老年女性中很具代表性 )

那是一年一度的狂欢与民间庆典性质的活动。

每年7月,在阿尔的古希腊露天剧场遗址,各路艺术家都将进行一系列专业展演。芭蕾舞者、歌剧歌唱家、小提琴演奏者以及戏剧表演者,每个领域里耀眼的名字都可能在那时出现在这里,而对于新人,这是职业生涯的第一个重要阶梯。

( 上了年纪的女性回眸间也可以是妩媚的 )

( 上了年纪的女性回眸间也可以是妩媚的 )

“阿尔皇后”的评选是穿插在艺术展演期间的民俗活动。每个候选女性都必须穿着属于自己的、手工定制的传统服饰,基本款式相同,面料质地、图案、色彩以及整套服饰中的一些细节可以不同,各具特色,是传统规范下的百花齐放。“19世纪的阿尔女子”从油画里走出来了。

值得一提的是“皇后”的候选人是没有年龄限制的,换句话说就是老、中、青三代人(甚至可能是四代人)同时亮相媲美。在装束上并不会因年龄而有不同要求,只是已婚女性与未婚女性在发饰上有不同:前者将黑色或深玫红、酒红色蕾丝带在发髻上围成“船头”或称“飞鸟”的形式,未婚女子则是用白色蕾丝扎出两个蝴蝶翅膀。

( 年轻女性的笑容和这里的阳光一样明媚、纯净 )

( 年轻女性的笑容和这里的阳光一样明媚、纯净 )

“塔纳格拉”们的舞蹈

8月到阿尔度假,你会惊喜地看到,那些“画中人”完全与当下最时尚的女子混杂在一起了,一同成为古城街头巷尾的美丽风景。“阿尔皇后”的评选刚结束,夏秋季节缘于丰收庆典的传统狂欢节即将开始。

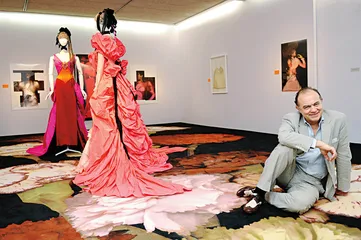

( 克里斯汀·拉夸在阿尔的高级成衣店 )

( 克里斯汀·拉夸在阿尔的高级成衣店 )

无论在集市上,还是公众集会上,传统服饰装扮的女子总是能从人群中脱颖而出。这种典型装扮其实并不像老祖母的传家宝那样,一代一代自然而然传承下来,很大程度上,这种“传统的延续”归功于一个迷恋普罗旺斯的异乡男子——诗人密斯脱拉(Frédéric Mistral)。

据说当初他来到普罗旺斯的阿维侬和阿尔的时候,这里女子的打扮是“很反常”的:发型是“第一帝国时期的”,用结状丝带束起发髻,而拖地长裙的撑架是“第二帝国式的”,紧身上装是骑士服,面料、色彩或是款式的一些细节又随时添加了来自巴黎的时髦。

( 阿尔狂欢节的法兰多拉舞 )

( 阿尔狂欢节的法兰多拉舞 )

诗人认为这些不合逻辑的细节如果加以改良,用在一种旨在复兴传统的女性大礼服的设计中,必将成为一种特质,并将能够强烈激发起“普罗旺斯情怀”。据说当时觊觎普罗旺斯富饶、认为当地居民淳朴善良是愚钝,因而有入侵企图者大有人在。密斯脱拉的复兴计划最终有效地阻止了一些阴谋,所以诗人的浪漫情怀有了政治意义。

更多的人,被这个异乡人复兴本地传统的热忱感动,参与到他的计划实施中。有一种说法,密斯脱拉想要构建一座“普罗旺斯的万神殿”。应该说,他做到了。诗人和他的挚友医生一同倾注心血,丰富的收藏最终汇集成著名的阿尔人博物馆——这个“地区人种志博物馆”在当时是新形态的博物馆。直到今天,它丰富细致、涉及阿尔及普罗旺斯地区人们生活起居方方面面的馆藏,连同身穿传统服饰的女讲解员,仍具有特殊价值和魅力。

( 明信片上的阿尔女子:马赛克背景前的优美女子 )

( 明信片上的阿尔女子:马赛克背景前的优美女子 )

而“万神殿”里最美的女神无疑就是阿尔女子。通过设计师或者戏装裁缝等人的“艺术变形”,古希腊式长袍的优美线条与普罗旺斯诸多传统元素结合,最终用来装扮19世纪和20世纪初的阿尔女子:赛马骑师服、女式紧身褡,蕾丝披肩在脖颈和肩部堆出褶皱,漫过胸襟,交叉成V形,扎于腰际——这种服饰被形象地称为“小教堂”;头饰和首饰偏爱乡间的玫瑰或者蜂蜡,头发造型被称为“维达鸟”,多用黑色蕾丝束发髻。

直到1914年第一次世界大战爆发,“永远的普罗旺斯——密斯脱拉式着装标准”一直在本地生活中承担重要角色,并得以延续。以描绘穿着传统服饰的女子而著名的阿尔画家雷奥·勒雷(Léo LeLée,1872~1947),有一幅创作于上世纪30年代的作品,画了一个在马赛克背景前,没有跳舞的、“塔纳格拉”,线条轻盈、色彩淡雅,兼有古典与现代时髦感。“塔纳格拉”(Tanagra)本是希腊的一个小村庄,后来成为考古专用词语,在法语里又转意为“体态优美的年轻女子”。这个词后来经常被用来形容阿尔女子,对于理解本地对女性的审美趣味非常重要。

1940年,有后人在博物馆中重现百年前的布料以及手工作坊里5个缝纫工的工作状态,这些都促使当年的黄金时代的“塔纳格拉”再度复出。

前面提到的雷奥那幅画,为什么画家在命名时要特别强调这个女子“没有跳舞”呢?因为以描绘阿尔女性风情著称的雷奥,以舞蹈为题材的作品居多——那是普罗旺斯地区特有的法兰多拉舞(Farandole),画家经常以本地标志性事物为背景,比如狂欢节、橄榄油大磨坊、古竞技场或者马赛克壁画,用写实的丰富色彩或写意的简洁线条来传递这种集体舞蹈的欢快。手拉手连成一串,或者相互交错的舞者(男性也会参与)、本地区特有的长鼓和三孔笛,我们几乎感受到了那种同乐与分享的精神。

现在的8月狂欢节也能看到这种舞蹈,普罗旺斯长鼓和三孔笛也没有失传。

阿尔这个富足的古城同时具有两种内在气质(或者说灵魂):一个来自古希腊古罗马“诸神的狂欢”,前文听到的种种“欢乐颂”般的同乐与分享,而另一种,来自“哥特式”的悲情。

一个城市的哥特悲情

前文提到的那种阿尔传统女性服饰上特有的蕾丝披肩被形象地称作“小教堂”,而这个词的本意,足以让已经迅速沉浸在普罗旺斯欢乐气氛里的异乡游客吓一跳——按惯例,“小教堂”是用来存放圣骨盒或者圣遗物箱的。

这套把阿尔女子包裹得很严实的衣裙,唯一的裸露就在披肩漫过胸前形成的“V”形区域,层层褶皱间露出一小块肌肤,这绝无仅有的袒露留给了“神圣”——黑丝带上的十字架吊坠(直到今天,阿尔制造的金、银镶嵌红宝石的十字架还享有盛誉)。看起来线条流畅的衣裙却承载了沉重的宗教内涵。

说到这儿,不得不提及阿尔古城乃至整个普罗旺斯地区最著名的大教堂圣陶菲姆大教堂(St.Trophime)。雷奥·勒雷也曾以这座教堂为背景,用水彩画描绘阿尔女子的日常生活。

这座教堂不仅外观宏大,装饰和雕刻繁复精美,还非常与众不同——建筑的一半是古罗马式,另一半是哥特式。两种建筑风格竟然得以紧密结合在一起。教堂正面的底部建于公元8至9世纪,上面部分则是12世纪的产物。堂皇的大门上方是罗马凯旋门风格的多层弧形浮雕,在建筑装饰上象征“耶稣的荣耀”。生动的“耶稣十二门徒”雕像也使大教堂更具宗教与建筑艺术的多层次美感。教堂东北部分的廊柱和台基也建于12世纪,西南面的部分则是14世纪的,它们共同支撑起“弧形罗马式”与“削尖的哥特式”两种完全不同的穹顶。

这样看,阿尔女性的传统服饰也更耐人寻味了——围绕脖颈、由蕾丝堆出的多层弧线是不是与大教堂的罗马凯旋门形神俱似?而深而窄的V形领口,是否就是倒着的“哥特式尖顶”?

不同寻常的组合缘于多个世纪以来的宗教争端和异族入侵以及战火导致的破坏与重建。最初它就是一座纯粹的古罗马“长方形廊柱式”教堂,8世纪上半叶毁于一个叫萨拉森(Saracen)的古代民族的入侵。它的历史也恰如耶稣的故事:荣耀与牺牲。这里曾有大主教主持的皇帝加冕仪式,以及12世纪与14世纪先后两位国王的大婚,也有基督教徒的殉道,第一个殉道者——传说是来自巴勒斯坦或者罗马,在阿尔传教最终成为大主教的圣陶菲姆(或者他的堂兄圣斯蒂芬),殉道者死后,其头颅被保藏。

而前文提到的“阿尔皇后”展示风采的古希腊露天剧场,其荣辱兴衰则发生在更早的年代。这座标准的古希腊式剧场建于公元前30年前后,在公元前20至前15年间与这座城市一起进入黑暗的、饱受战争创伤的“奥古斯都(Augustus)统治时期”。这个庞大而辉煌的古希腊系统工程面临的更大灾难来自公元5世纪“基督教狂热”,其后果是石材被拆下来去盖教堂或者用来防御的城墙,甚至是民房私宅。今天我们走到这里,除了圆形阶梯看台,还能看到的遗迹就是场地中两根孤独的希腊式柱子,比肩而立,艳阳下风雨中相互支撑也相互映衬。这两根已经有明显修补痕迹的柱子俗称“Deux Veuves”,意思是“两只维达鸟”。就是前文介绍阿尔女性传统头饰时提到的,一种原栖息地在非洲的稀有鸣禽。因为羽翼大部分为黑色,它又被称为“寡妇鸟”。这样的名字再次传递了历史的悲剧色彩。

19世纪的“殉道”来自两位异乡客,同样的,他们在“离去”之后却成了本地的精神象征。

凡高更为中国读者熟悉。作为基督教牧师的儿子,他曾立志成为一名牧师,但最终改变了人生道路,成为艺术的殉道者。深刻影响后人的画家,追逐普罗旺斯阳光的异乡客在1888年来到阿尔,在这里点燃了自己一生最耀眼的艺术火焰,疯狂地燃烧了激情和自己,然后走向“熄灭”。前文提到的4幅以阿尔女性为主题的油画,创作时间是1888年10月至12月,这两个月被认为是凡高一生中创作欲望最为旺盛的时期,也是画家高更来阿尔与他朋友相聚的时间,两个人以阿尔女性“吉努夫人”为模特的画作都创作于11月,而在凡高创作阿尔古罗马竞技场的观众与大舞厅的当月——1888年12月的某个夜晚,发生的事大家都知道了,他举起剃刀要杀朋友高更,结果是割下了自己的耳朵——他精神分裂了。在阿尔和临近的城市圣雷米(Saint Rémy de Provence,另译为“圣瑞玫”)的医院里,在间歇性精神病折磨下的凡高仍然坚持作画,直至1890年7月在奥维尔开枪自杀。

诗人密斯脱拉最后的归宿是距阿尔30多公里的海滨小城圣玛利亚,凡高也有多幅画作描绘这里海边停泊的船只和传统民居。具有悲剧性的是,异乡的诗人酷爱在这里沐浴地中海的阳光,结果却因“过度的且没有任何防护的日晒”患上一种疾病,医学术语叫“日射病”(Insolation),1896年客死他乡。当然,普罗旺斯这个“他乡”是他生前深爱的,包括阿尔和圣玛利亚在内的所有城镇,包括纵贯这一地区的罗纳河(Rhone)。在他辞世后的1904年,诗人获得了死后殊荣——诺贝尔文学奖。在他的作品里,有留给罗纳河的深沉爱恋。1906年,倾注诗人和他的挚友医生巨大心血的阿尔人博物馆落成。

克里斯汀·拉夸:“Logo”或者十字架

阿尔人博物馆坐落在共和路29号,古城内城的一条深巷。克里斯汀·拉夸(Christian Lacroix)的高级成衣店就在它对面。现在,那里正在“打折”。这可不是寻常的“季节性打折”。拉夸在一个月前的巴黎高级时装发布会上做了最后的精彩谢幕,并宣布对以自己名字命名的高级时装和成衣品牌申请破产保护,一个月后(9月份)这个自上世纪80年代末广受赞誉、以华美著称的品牌可能将永远地消失。“色彩大师”本人也成为史无前例的申请破产保护的高级时装设计师。

这时候走进店里的顾客表情都不同于平常,个个看上去心情沉重,没有常见的消费奢侈品时的炫耀与快感。最后一个月,告别的时刻。在这之前,从巴黎到世界各地,扼腕叹息声已经盖过了巴黎时装周其他的声音,下一个时装季流行什么已不是最热的话题了。拉夸的告别显得异常悲壮——那些时装界最炙手可热的模特走这场秀,每人只象征性地收取50欧元出场费,更多的幕后工作人员甚至自愿充当义工,分文不取,以表达对拉夸的支持与敬意——设计师本人已经一年半没有从他隶属的奢侈品牌老板那里拿薪水了!这样窘迫的情景下,他却坚持要做好最后的一次高级时装展示。

出生地是阿尔这样的一个古城,高级时装设计师克里斯汀·拉夸的惊世骇俗之举应该更容易被我们理解吧。拉夸是地道的阿尔人,虽然多数时间留给了巴黎的工作,但他总会在假期抽时间回阿尔——古城里有他的家族以及熟悉的气息。这里是他的灵感园地,有他和他的品牌赖以生长的根。

说到这次的破产事件,如今高级定制时装的艺术和奢华是要靠高级成衣来养活的,而后者要想把自己卖出去,必须要靠醒目的、唯恐天下人不知的Logo(品牌标志)叫卖。而拉夸在申请破产保护后接受采访时,仍坚持说:“我不会去做巨大的Logo,永远不会。”试着替拉夸设想一下,那些出自他手的华美的金色蕾丝,狂欢一般的众多花朵,或者令人肃然起敬的哥特风格,又或者线条具有张力、刺绣精美或镶嵌蕾丝的“斗牛士外套和紧身裤”,根本没有合适的地方放大大的Logo。我们谈了那么多普罗旺斯传统和蕾丝,也看到阿尔之子拉夸在1988、2004、2007年甚至更多的时候,反复使用蕾丝这一服饰元素,以至于成为个人特制。2008年法航航机杂志上的一组时装大图片让我有些吃惊:几乎想得到的“大牌”都以蕾丝做时尚命题作文了,唯独没有拉夸的设计。

可现实是,拉夸曾经的忠实顾客是已故王妃戴安娜那样的“优雅人士”,而优雅,是不是早就随风而逝了?现在顶级奢侈品的上帝早已经换成流行娱乐界的“辣妹们”,一条又一条人为“做旧”——在几乎同样位置复制一模一样破洞的牛仔裤能够卖到天价,甚至还奇迹般地挽救了本来也已进入颓势的高级成衣品牌巴尔曼(Balmain)!这样的情形下,拉夸的“放弃”并不意味着一个有艺术才华的设计师的“世界末日”。虽然设计师的名字具有浓重的宗教意味——“克里斯汀”(Christian)这个名字有基督教徒的意味,而“拉夸”(Lacroix)会让人想到法文里的“十字架”(La croix)。但是高级时装或者高级成衣,说到底只是某个商业集团的“一盘生意”,无论如何不是宗教,不值得为其“殉道”。

作为一个设计师,拉夸不需要再“证明自己”,无论是艺术才华还是商业价值。早前他为法国航空公司和铁路员工的制服不是被世界叫好的成衣设计吗?除此之外,设计师还为法国高速铁路的车厢以及巴黎一家酒店(Hotel du petit Moulin,译为“小磨房”)做了内部装潢设计。去欧洲度假,就有机会欣赏到这些实用又蕴涵个人艺术造诣和特质的设计。读者肯定还知道他为依云矿泉水设计的艺术玻璃瓶。我个人认为,拉夸在2005年为小拉鲁斯法语辞典绘制的彩色绘本特别值得收藏。无论封面还是内页,色彩和风格都一如他的高级时装,极致艳丽、华美,更多了欢快甚至可贵的天真,像是一个孩子眼中童话般的完美世界。■ 皇后教堂十字架女性服饰蕾丝普罗旺斯中国服饰艺术古希腊阿尔