追逐日食的科学家们

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 7月22日,印度瓦拉纳西观察到的日食景象 )

( 7月22日,印度瓦拉纳西观察到的日食景象 )

日冕,难得一露脸

日全食发生前几日,国家天文台的研究人员包星明博士一行早早来到浙江省北部安吉县境内的天荒坪排兵布阵,布置好千里迢迢带来的两台望远镜,极轴齐刷刷指向北极星所在方向。他们顶着烈日安装、调试设备,就连小伙子也抹上了防晒霜,“不然一天下来就要爆皮”。

天荒坪有因拍摄《卧虎藏龙》而闻名的大竹海以及亚洲最大、世界第二的天荒坪抽水蓄能电站。这里在华东属高海拔地段,海拔900多米,透明度好,使用天文望远镜甚至可以观测到亮度非常弱的20等星。上海天文台2009年1月在这里设立了全国首个夜天光保护区,7月22日日全食发生时,这里聚集了来自中、美、英、法、印、俄等国家和地区的100多名天文学家以及近3000名天文爱好者。

7月21日上午这里天气还不错,下午就开始阴天,22日夜间出现大雾。包星明和他的同事们一直在紧张的期待中准备着。其间因为雾大水汽多,有一台冷风机短路跳闸,他和工作人员又赶紧重新接电。到了凌晨3点钟,才回到宾馆小憩了20分钟,然后又匆匆回到观测点。“22日早上7点多还没见到太阳,大家都四五点钟就起床了,依然正常准备观测,期盼着奇迹能出现。”结果老天真开了眼,8点多钟太阳出来,呈现了一场近乎完美的日全食景观。

“天文学是个被动科学,我们不能想研究什么天上就出现什么,只能说它在哪儿发生了,我们就跑到哪儿观测,这样要承担很大风险。比如这次我们在天荒坪看到了日食,如果看不到呢,就只能在宾馆看下雨。”包星明对本刊记者说,之前他们选择日全食观测点的时候估计,天荒坪只有一半的概率不下雨,这一半概率中出太阳的机会也只有一半,“所以只有25%的机会能看到日全食,能看到真是很幸运”。

( 7月22日,当太阳被遮住时,武汉出现了火烧云一般的景象 )

( 7月22日,当太阳被遮住时,武汉出现了火烧云一般的景象 )

此次日全食,他所承担的课题是“日冕近红外光谱及成像偏振观测”。“日食观测的主要内容之一是研究日冕近红外发射线光谱的偏振结构。”包星明告诉本刊记者。

以往的日全食观测研究表明,在非日食期间看到的发着强光的太阳只代表了太阳大气的底层,称为光球层。在底层之上还有两个结构,其中一层是厚度几千公里的中间层,称为色球层,它的物质密度远低于光球层,但温度高于光球层。另一层是太阳大气的高层,称为日冕层,它的密度更小,但温度极高,可达百万度。这三个物理性质截然不同的层次,共同组成了太阳大气。我们在日全食时拍摄到的一大片白里透蓝、柔和美丽的光晕就是日冕,有时可高达百万公里。而在食既和生光时能看到彩色,这是因为色球层是接近粉红色的,平时没有机会看到这种颜色,只有在光球被遮住的一刹那才会出现。

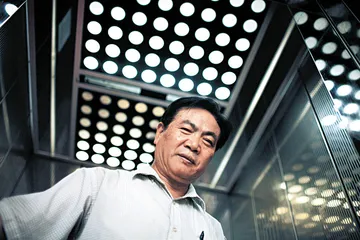

( 中科院地质与地球物理所研究员汤克云 )

( 中科院地质与地球物理所研究员汤克云 )

“通过观测日冕我们得到很多发现,但是未知的事情更多。”包星明说。以前,人们对看到的日食现象,尤其是日冕是某种光学幻觉还是太阳的真实部分,还发生过一场大争论。当时的很多科学家倾向于幻觉,把日冕归因于月球边缘处或地球大气的光散射,天文学家还把日冕比作大丽花的花瓣。直到1890年,日冕是太阳的外部大气这一事实才得到了学界公认。

关于日冕最有名的一个例子是1869年美国天文学家哈克尼斯(W.Harkness)在日冕光谱中发现了一条绿色谱线,它和任何元素的已知谱线都对不上号,于是只能设想它仅是日冕的元素“mian”(“气”包围“免”——作者注)发射的。直到1941年,电光谱学家埃德伦(B.Edllen)才解开日冕谱线之谜,原来日冕温度非常高,物质密度很小,在这种条件下,铁原子失去很多电子,成为高度电离的铁离子,日冕谱线所对应的就是失去13个电子的铁离子发射的。在地球实验室的一般条件下很难产生这样的谱线,所以它们被称为“禁线”。

“日全食期间有时会观测到日冕中不同尺度的瞬时活动或变化。”包星明告诉本刊记者,他的两台望远镜分别进行近红外光谱观测和成像偏振观测,“光学观测比较典型的两种方法就是成像观测和光谱观测。成像观测最普通的就是用相机照白光或者加滤光片拍一定程度的单色像,而光谱观测不一定成像,把太阳的某部分或者某一点在光谱上展开,如果在望远镜上加上偏振片就是偏振观测。成像观测能够显示更多的空间信息,而光谱观测则可以从中读出更多的光谱信息,从而分析出观测目标的温度、密度及磁场等物理性质”。

至于为什么要研究这些内容,包星明打了个比方:“最近的研究表明太阳的爆发活动如耀斑很可能最早起源于日冕层,在色球层增亮的耀斑带,是日冕层磁重联的表象。就像我们在地球上看到的降雨,是大气层中暴风和雷电等活动在地面的表象。研究日冕也是这个道理,如果能测量日冕的磁场方向和大小,就有助于理解太阳爆发活动如耀斑、日冕物质抛射的物理形成机制,从而更好的预报空间天气及太阳活动对地球造成的影响。”

但是研究太阳毕竟不是一件容易的事,日冕磁场到现在也没有一种可行的测量方法,而且除了日全食,他们对日冕进行观测的机会少得可怜。“虽然现在有日冕仪,可以人造日食进行观测,但是人造的毕竟没有天然的好。”包星明说。

1931年,法国天文学家里奥在望远镜所成日轮像前,用一个略大的遮挡圆锥代替月球来人为地产生日全食,再在后面拍摄二次像之前加一个光拦,挡住了仪器的散射光,制成了日冕仪,从此以后科学家可以在非日全食情况下观测日冕。但是日冕光十分微弱,不采取特殊措施,就会湮没在仪器内外的散射光中。所以观测时不但要求晴天,大气宁静通透,灰尘烟雾绝少,还要海拔高、日晕低,即便到海拔三四千米的地方进行观测,最后的效果也并非特别理想。

航天时代以后,科学家又用航天器加载了新型日冕仪送入太空,在空间直接对太阳进行观测。当前正在运行于空间的白光日冕仪有3架,它们搭载在1995年美国航空航天局与欧洲空间局合作发射的SOHO(太阳日球天文台)卫星上,但不幸的是,负责观察内冕的那台日冕仪(LASCO C1)只工作了两年多就坏掉了。

“空间日冕仪虽然解决了大气散射光的问题,但是还存在仪器散射光。很多时候SOHO卫星的观测精度远远达不到实验要求,只能等自然日食。日全食大气反射光很低,不用遮挡太阳,可以用望远镜直接观测,测出来的信号相对更强。”

包星明告诉本刊记者,为了获得最好的结果,去年8月1日,他在甘肃酒泉金塔县进行了第一次日全食观测。7月底的几天不是狂风就是暴雨,险些把安置仪器的帐篷都吹倒了,加固以后又进了水。8月1日凌晨,天气开始好转,到了白天万里无云,再加上西北天气干燥,他们在国内第一次观测到了日冕近红外发射线,结果让他挺满意。这一次也幸运地看到了日全食,但是天上偏偏有些薄云,“从观赏的角度来说,有点云若隐若现非常好看,但是对于近红外科学观测来说那点云就很讨厌了”。由小水滴构成的云层,即便非常薄,也会大量吸收红外光,而偏振光谱的信号本来就很弱,研究人员恨不得挥挥衣袖把这些云赶走。

寻找水星轨道内小行星

寻找水内小行星的紫金山天文台副研究员赵海斌就没有那么幸运了,他遇到了大雨,当天有些仪器都没打开。

紫金山天文台的大本营在苏州,他在此建立了一个观测点,此外,还在嘉兴和武汉设了两个观测点,安置了3台一样的大视场光学望远镜。日食当天他在苏州,苏州7月21日晚上便开始闪电大雨,22日早上没下雨,但是有很厚的云。早上六七点钟太阳露了个脸后又不见了,随之而来的是乌云密布大雨倾盆,“那就是一点希望都没有了”。更不幸的是,嘉兴也是大雨,武汉多云,都没有得到满意的观测结果。

他要观测的不是太阳,而是寻找太阳和水星轨道之内有没有新的星体存在。水星一直是太阳系内的捣乱分子,它的轨道偏离正圆程度很大,近日点距离太阳仅4600万公里,远日点却有7000万公里。在19世纪,天文学家对水星的轨道半径进行了非常仔细的观察,但无法用牛顿力学对此做出恰当解释。水星轨道稍微偏离预测轨道这一事实一直困扰着天文学家,1895年法国数学家勒威耶(Urbain Le Verrier)提出存在比水星更靠近太阳的星星,被称做祝融星(Vulcanoids),是以罗马神话中掌管火和锻造的神——祝融(Vulcan)来命名的,而祝融区是指太阳和水星轨道之间尚未发现天体的引力稳定区域。勒威耶曾以计算天王星受到的外来重力而成功发现海王星,于是试图以同样的方法去寻找祝融星。

如果这颗行星真的存在,就能很好地解释水星轨道的异常。但是结果很有戏剧性,事后人们发现水星轨道异常不是因为存在水内星,运用爱因斯坦的广义相对论就可以很好地解释这个问题。“但是这个区域不存在大行星并不意味着这里不存在小行星。”赵海斌告诉本刊记者,他要寻找的就是水星内是否存在小行星。

如果这些小行星存在,它们就会位于太阳和水星轨道之间的引力稳定区域,引力稳定区域意味着如果当初有天体在这一区域生成,那么时至今日它仍然可能还在那里。太阳系中所有的类似区域都被某种“太空岩石”所填充,比如木星和海王星轨道稳定点的特洛伊小行星群,以及冥王星轨道外的柯伊伯带天体。此外,水星表面布满了撞击形成的环形山,似乎也能够说明早期的太阳系有可能存在大量此类小行星。

之前,欧洲空间局和美国航空航天局联合研制的SOHO卫星、美国航空航天局的F18探测器和“信使号”水星探测器已经对这片区域进行了搜索,没有发现直径超过60公里的小行星。

寻找水内小行星的最大挑战来自强烈的阳光,日全食为搜索这一区域提供了绝佳却很短暂的机会。太阳光被遮挡,周围的视野变暗,有利于搜索微弱的天体。“虽然空间探测器能够通过很好的视角进行观测,但是空间观测的性质决定了它不可能携带很大的望远镜,望远镜的灵敏度和分辨率不会太高,所以我们还要做地面观测。做地面观测设备可供选择的余地很大,使用的望远镜会好一些,能观测到直径20~60公里的小行星。但是地面观测的条件很苛刻,唯一的观测时机就是日全食,除此之外不再有其他机会。”赵海斌说。

为了抓住这些宝贵的机会,去年8月1日发生日全食时,他在新疆伊吾和甘肃酒泉布置了两个点进行观测,寻找直径20~60公里的水内星。“去年天气不错,但是日食时间只有2分钟左右,而且发生在下午。水内星可能出现的区域是太阳的两侧,因为是下午,所以太阳东侧的视场可以观测,而西侧的视场已经快进入地平线以下无法观测。今年太阳左右两侧区域都可以观测,但是天公不作美,真是太遗憾了。”

他的这个观测项目其实对天气要求很高,“有些观测要求太阳的位置没有云就可以了,我们要求太阳两侧的区域都没有云,要一片蓝天才行”。如果今后有机会,他还会去其他地方观测日食,继续寻找水内星。“寻找水内星不仅能够证明是否存在新的星体,而且能更好地解释太阳的起源以及水星的历史。”他说。

同样寻找过水内星的“信使号”飞船科学小组成员、美国航空航天局高级研究员克拉克·查普曼(Clark Chapman)曾说,如果能证明水内星存在,将更好地了解早期太阳系的情况。除此之外,在考虑水星的撞击历史时也要考虑进去这一因素,这样一来,水星地质活动的结束时间可能比我们预想的要晚。如果能确定水内星并不存在,那么就可以更有信心地认为水星表面的火山平原像月球一样是数十亿年前所形成的。其次,水内星如果并不存在,那么科学家们也将思考,为什么天体未能在这一稳定区域形成,或者即便它曾经存在,为什么现在却消失了?

重力异常是否存在?

中国科学院地质与地球物理研究所的研究员汤克云今年61岁,虽然已经退休,仍然很兴奋地奔赴一线。他并不观测天空,而是躲在连手机信号都没有的山洞里摆弄仪器,所以他一点都不在乎天气,“不管是晴天还是下雨都会旱涝保收”。他要研究的课题听起来更为神秘,叫做“日全食时期的重力异常观测”。

“发生日全食时,重力有可能轻微下降。”汤克云告诉本刊记者,如果是一个50公斤重的人,重力变化非常小,只有10-9数量级,几乎是微乎其微。

什么是重力异常?“所谓重力,在地球上是指某个地方用仪器能够测量到的,来自地球、太阳、月亮对一点的引力,再加上地球自转的离心力,这4个力的矢量和。正常的重力是按照牛顿的万有引力定律来计算的,如果实际测量出的重力和计算出的重力有偏差,就称为重力异常。”汤克云对本刊记者解释。

第一次发现重力在日食过程中出现波动是在1954年,当时巴黎发生了日食,法国经济学家兼物理学家莫里斯·阿莱斯(Maurice Allais)发现一个正在摆动的锤摆出现了怪异行为。由于地心引力以及地球自转,锤摆会来回摆动,在开始发生日食时,锤摆的摆动方向发生剧烈变化,说明引力突然发生变化。此后,科学家共在大约20次全日食过程中对引力波动起伏进行了测量,但所发现的结果仍不具有确定性。

但是绝大多数物理学家怀疑重力异常现象的存在,这种现象的存在是对我们有关重力理论的一种挑战。针对重力异常印象,科学家提出了这样或那样的解释,比如温度或者气压变化、人们突然移动或者停止以及其他一些突然发生的变化等的干扰。2004年还有一项理论指出,所有被认为有影响的外部因素没有一个与重力异常的程度以及出现时间有关。

但是汤克云坚信重力异常是存在的,而如何解释则是一个重大、复杂和困难的问题。1997年3月9日,他带领观测队在黑龙江漠河县漠河乡的中科院地球物理所磁台进行了重力观测,结果发现了低于理论值的重力场低谷,对称发生在日食的初亏和复原之际。为了进一步验证观测结果,从1997年到现在他先后去了漠河、赞比亚、澳大利亚和嘉峪关追逐日食,这已经是他第五次的逐日之旅了。

为什么研究重力也要选择日全食期间?汤克云说,引力的实验及测量手段与电磁学相比非常困难和复杂,所以被科学家最早研究的引力理论的发展缓慢而又艰难。人们可以用简易电场仪测量到由毛皮摩擦产生的电荷,用普通万用电表测量到一小块太阳能电池产生的电流,但是最现代化的重力仪也只能测量铅垂方向的重力或引力,要将数吨重物体放于重力仪的正上方或者正下方,距离几米之内,才能被最现代化的重力仪检测出其存在。

“所以说,质量巨大的天体的运行可能是测量和研究引力的很好对象,日食就更是一个好机会。日全食发生时,月亮插入太阳和地球之间。就质量而言,月亮的质量比地球上任何可以被科学家搬来测量的物体都要大得多;就距离而言,月亮到地球的距离是天文研究中最近的距离之一。这两个方面的综合效果,应该会使引力场发生较大变化,并且人们有可能在地球上探测到这一变化。当太阳高度较高,也就是日全食时太阳和月亮接近人们头顶的上方,重力场的变化更容易被重力仪探测到。”汤克云告诉本刊记者。

今年的这次观测,他所在的研究小组共在上海、常州、湖州、武汉、拉萨及新疆和西藏交界的狮泉河设置了6个观测点,启动了7台重力仪。他们把重力仪布置在山洞里,花了很多工夫挑选山洞。“山洞里避免了外界的各种干扰,气温气压非常稳定,不会对仪器造成太大影响。我们的仪器安放在地震局专门定做的重力观测平台上,和地球的基岩连在一起,外界房屋、汽车的震动对它没有影响。”

今年的观测结果比以往任何一次都好,对此汤克云很兴奋:“这一次动用的仪器是历届最多的,仪器质量是最好的,日全食时间是最长的,太阳高度是最高的,目前我看到的资料是历届获得的最好的,今年会出一个新的研究结果。”

荷兰代尔夫特理工大学的克里斯·杜伊夫(Chris Duif)之前在接受《新科学家》杂志采访时曾表示,他并不相信重力异常真实存在,中国的实验似乎是打破怀疑所必须采取的一项举措,如果能够证明这种现象确实存在,此项实验将具有革命性意义。但是他又说,这种研究很边缘,没有一个美国地理学会组织希望他们的名字和这样的实验联系起来。

对此,汤克云说:“为什么主流科学不是特别关注这个研究,是因为这个事情太难了。如果真的存在重力异常,意味着过去经典力学的思路要稍稍修改。我们不能叫它重写、颠覆、破坏,只是做稍稍的修正,但是已经意义重大。”

上世纪70年代,美国航空航天局发射了两个太空探测器——“先锋10号”和“先锋11号”。发射之后,它们的轨道引来了无数困惑,可能有某种“力量”拉着它们,使这两艘飞船不断减速。虽然这个过程中产生的负加速度很小,大约相当于地球表面引力的1/100亿,但是足以让“先锋10号”飞船偏离原轨道40万公里,最后和地球失去了联系。如果考虑到它们每年要飞行3.5亿公里,这样的偏离也不算太严重,然而偏离确实发生了,却没人能找到原因。为此人们做出种种猜测,其中有些解释已被排除,比如认为是飞船软件的误差、太阳风或燃料泄漏。除此之外的猜测还包括是否存在不为人所知的引力效应或者是否和暗物质有关。

“如果真存在重力异常的情况,比如‘先锋10号’和‘先锋11号’的轨道计算就要重新修正了,以后发射此类探测器也要将重力异常考虑进去。”汤克云说。但是如果重力异常是真实存在的,就不应当只局限于日全食发生时,如何在其他时候研究重力异常,又成了汤克云要考虑的下一个问题。■

佘山天文台

7月23日晚,来上海观看日全食的泰国公主诗琳通参观了上海天文台佘山站,也就是历史上著名的佘山天文台。日全食热让沉寂已久的佘山天文台不再寂寞,各国贵客不断,陪同参观成了林清这几日的中心任务。而吸引人们前来的是佘山天文台的百年历史。1873年,天主教的耶稣会在距离上海县城4英里的乡下徐家汇建造了一座观象台,它的主要业务是为过往船只提供报时和气象服务,因此“天文”二字不免有些名不副实。于是蔡尚质神父向巴黎著名的望远镜制造厂定制了一架赤道式装置的望远镜。但是,当望远镜由巴黎运到上海时,负责组装的神父考察发现徐家汇一带土质松软,恐怕不能承载望远镜接近4吨的重量,只好另觅他处。距离上海直线距离25公里的佘山山顶高出地面96米,立于稳固的岩石上,于是成了备选之地。1901年,这座当时亚洲最大的望远镜投入了使用,徐家汇的天文部迁到佘山,独立成为佘山天文台。

这座百年老镜1908年拍摄过莫尔豪斯彗星,1909年拍摄过火星,1904年到1919年常年观测太阳黑子的活动,可以从分布图上看出太阳黑子的活动规律。并且它是世界上少数的两次观测到哈雷彗星回归的望远镜,那发生在1910年它服役的第10个年头和1986年它退休的前一年。林清向本刊记者解释这座科研设备一用就是80多年并不奇怪,“大的望远镜是用来看暗目标的,这座40厘米的望远镜只要不坏就一直研究亮目标呗,当然大的造好了,大家都爱用大的”。

1987年左右,佘山天文台迎来了一个转折,先进的1.56米光学望远镜和25米射电望远镜先后投入使用,科研队伍逐渐搬离了佘山天文台,到1993年,这里完全成了一栋破败的办公楼。从这时起,由佘山天文台发展起来的上海天文台走上了两条道路。

受到上世纪90年代市场经济的影响,不再用于科研的老楼一度兴起了创收的念头,尝试着行政人员自己养活自己。“那时候博物馆连名字都没有,只是利用这个楼办些展览,什么蝴蝶展、石头展,跟天文一点关系都没有。”浑浑噩噩地到了2004年思路才清晰,这一年上海市科委的科普处刚刚成立,要做些事情就筹备成立上海天文博物馆。林清也是这时调到佘山站工作的。“这座楼100多年没修过,墙上到处是裂纹和灰尘,我当时的条件是必须进行大修,要不然我就不来。”天文爱好者林清给博物馆带来了新的气息,原来展览就是镜框挂在墙上,他换成了灯箱,内容上也有了深化和扩展。不过在参观者杨惠如看来,这座博物馆不够“亲民”,她觉得灯箱上的内容在书上都可以找到,能够与参观者互动的地方太少了,手段不够现代。林清对于这样的质疑也是无能为力,在这样一栋二层小楼里办博物馆,资金和空间都受到限制。其实,他也努力增加了多媒体内容,有一个互动的体验厅,可是系统极不稳定,多几个人触摸就会失灵,所以杨惠如他们来参观的时候根本就没开放。

搬出这座小楼的科研队伍用先进的设备继续着研究。公认的上海天文台近年来最重要的科研成果是VLBI技术应用到了嫦娥探月工程。张秀忠研究员告诉本刊记者,其实1996年国家就有了探月计划,可是国家卫星测控网的测量经验是8万公里,而“嫦娥一号”卫星远离地球38万公里,这样的距离从来没有做过。探月计划搁置到了2001年,经过反复论证决定用国家卫星测控网提供卫星的测速和测距数据,VLBI技术提供精密的角度测量,用角度加距离的方式完成轨道的定位。2007年11月“嫦娥一号”卫星进入预定轨道,VLBI技术出色地完成了任务。张秀忠告诉本刊记者,叶叔华院士70年代就在上海天文台建立起这些来了,原来主要是用于天体观测,跟国外的研究机构联合起来,数据送到国外处理。“你要是问我天文学的应用,要是没有这30年天体观测的积累,国家需要的时候就拿不出来。”■ 天文引力波追逐科学家日食太阳系地球轨道小行星望远镜地球质量水星