孙过庭《书谱》

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

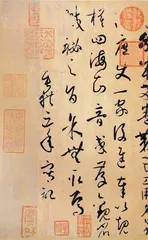

( 从右至左为:宋徽宗的题签;《书谱》卷首孙过庭自署的籍贯;贴有浮签处是《书谱》上下轴合装一卷后的接缝处;《书谱》后半卷连绵的笔势;《书谱》卷尾所署的书写时间 )

( 从右至左为:宋徽宗的题签;《书谱》卷首孙过庭自署的籍贯;贴有浮签处是《书谱》上下轴合装一卷后的接缝处;《书谱》后半卷连绵的笔势;《书谱》卷尾所署的书写时间 )

《书谱》是唐朝孙过庭书写的草书名迹,优异的草法祖述王羲之。《书谱》也是论书名篇,深得作书旨趣,是书家学艺的指南。

孙过庭《书谱》墨迹藏在台北“故宫博物院”,最近的一次公开亮相,在该院2008年10月10日至11月20日举办的《晋唐法书名迹展》上。唐朝名家存世墨迹极少,如果不计古摹本,可信无疑的名家真迹不过几十件。《书谱》不但是真迹,而且篇幅长,全卷351行,3700多字,由23张纸接成(每纸高26.5厘米),本幅长度900.8厘米,比怀素《自叙帖》长出150厘米。这样的书法长卷,在卷轴盛行的宋朝也不多见。《书谱》不像是一次写成,大体看,前半部分写得从容,运笔平缓内敛;后半部分则急促,笔势奔放。卷中补改16处,又有19处点去80字,符合稿本的特征。

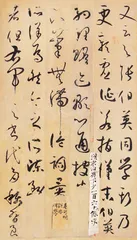

《书谱》中有一段孙过庭学书自述:“余志学之年(15岁),留心翰墨,味钟(繇)张(芝)之馀烈,挹羲(王羲之)献(王献之)之前规,极虑专精,时逾二纪(24年)。有乖入木之术,无间临池之志。”孙过庭推崇的汉晋书家,成就在草、行、真楷范围。他也擅长这三体,但“真行之书亚于草”。他教过书法,非常自信:“尝有好事,就吾求习,吾乃粗举纲要,随而授之,无不心悟手从,言忘意得,纵未穷于众术,断可极于所诣矣。”不难察觉,从他学书的“好事者”不多。张怀瓘《书断》(727年成书)记载,卢藏用(约662~713)“幼尚孙草,晚师逸少”,把孙过庭的草书当成上攀王羲之的阶梯。卢藏用比孙过庭小十余岁,青年时代隐居终南山,同辈好友是陈子昂、赵贞固。陈子昂写过一篇祭孙过庭文,说同祭者“数子”,应该包括卢、赵。这几位当时不得意的“文学青年”,就是孙过庭的平生知己。

张怀瓘《书断》里,孙过庭和卢藏用都被列为“能品”级名家。张怀瓘晚孙过庭约三十余岁,他只肯定孙过庭的草书:“宪章二王,工于用笔,俊拔刚断,尚异好奇。然所谓少功用,有天材(材通才)。”前四句评价,对照孙过庭《书谱》,像是量身定做,妥帖合身。“少功用,有天材”是张怀瓘的引语。“少功用”指孙过庭擅长的草书不如楷书、行书的实用价值大。在唐朝,考科举、写公牍,都有“楷法遒美”的要求。书碑版,首重楷书。褚遂良编《右军书目》,顺序是先楷书,尔后行草书。张怀瓘曾经说到当时“大王草书值,一百五字乃敌一行行书,三行行书敌一行真正”。《乐毅》、《黄庭》、《太师箴》、《画赞》这类王羲之小楷,首尾完整即为“国宝”。张怀瓘也有重楷书、轻草书的世俗倾向,但他精通书学,知道写好草书很难,而且草书最容易现出人的才性,许以“有天材”,是对孙过庭草书的肯定。

孙过庭的隔世知己是米芾。他尊晋卑唐,评论唐朝书家向来苛刻,因为“孙过庭草书《书谱》甚有右军法”,所以待以青眼:“凡唐草得二王法,无出其右。”米芾细心,敏锐地察觉到孙过庭“作字落脚差近前而直”,他称为“过庭法”。这句话,为历代书论家所未道,也很少有人结合《书谱》墨迹探其究竟。曾见北京故宫博物院徐邦达先生著录《书谱》时提及:“实际上,右军书也大都是这样的。只有米芾自书则往往笔向右方斜落。”徐先生并不赞同米芾的意见,却道出了孙过庭与米芾的不同。米芾这句话不好懂,试作字面解释。“落脚”,指字的下端落笔或收笔处;“差”是略为的意思;“近”指偏向;“前而直”,是说收笔之势偏左侧或者向下。这样写草书,结字周正,不如王羲之那样欹侧洒脱。王羲之时代,跪坐单钩斜执笔。孙过庭生活的唐朝有高桌高椅,执笔偏直,这些都会影响运笔的“落脚”。当代人写字的坐姿与执笔姿势与孙过庭近,与王羲之远,所以,今人学孙过庭草书易,学王羲之则难。

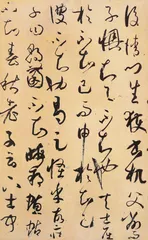

当今书家把孙过庭的草书称为“独草”。从字数上看,《书谱》里一字一断的草字居多。但是,其中也有大量的“字组”形态。我专门统计了《书谱》中的连笔的“字组”,结果令人吃惊。有220行出现连笔“字组”,占总行数的62.6%。另一组数据是;连笔2字的字组275处,连笔3字的字组29处,连笔4字的字组9处。这些字组形态,实质上展示了草书的笔势之美,也是难度更高的草法。

写草书,笔势须有一个快慢相济的节奏。慢曰“迟留”、“淹留”,是控制下的“能速不速”;快曰“迅速”、“劲速”,以尽纵逸之势。两者的书写效果各有其妙:“劲速者,超逸之机;迟留者,赏会之致。”这是孙过庭《书谱》的精彩总结。他写草书,以一字一断为“迟留”,以一笔连写两三个字为“劲速”。《书谱》第一行10字,他就把笔势的多种变化展现出来,“孙过庭”3个字一笔写成,“吴郡”2字之间是映带,其余的字,上下字不连笔。总体而言,他的笔势偏于劲速,张怀瓘所谓“此公伤于急速”。

日本学人松本芳翠发现,《书谱》卷中存在一个奇怪的“节笔”现象。部分字行里,横斜的笔画中间陡然由粗而细,像有顿挫,如竹之有节。而且一行中各字的“节笔”处,同在一条垂直线上。他认为,这是写在折纸为行的折痕上造成的。古人写长篇文稿,为了行距整齐,事先画出界栏,或者折纸为行。孙过庭写《书谱》是折纸为行,前段尚在折痕之间的行中写,草书笔势放开之后,字渐大,为保持行距,换行就骑在凸棱不平的折痕上写,如写折扇扇面那样,笔画就有了竹节状。

在孙过庭去世70年后,遭到窦的贬斥,《述书赋》说:“虔礼凡草,闾阎之风。千纸一类,一字万同。如见疑于冰冷,甘没齿于夏虫。”知暖不知冷的“夏虫”是狭隘浅薄的喻词,典出《庄子·秋水篇》“夏虫不可语于冰者,笃于时也”。窦讽刺孙过庭甘愿做夏虫,是针对《书谱》末段“岂可执冰而咎夏虫哉”而言。孙过庭此语是作平等观,是一种自解。他知道自己人微言轻,为了杜人之口,还引了老子“下士闻道,大笑之;不笑之则不足以为道也”这段话为自己设防。不料身后还是被人反唇相讥,连带轻视他的草书。窦的态度,也许“代表当时豪贵门第之见”。

孙过庭出身寒微,人生经历,陈子昂《祭率府录事孙君墓志铭并序》《祭率府孙录事文》有简而珍贵的记载。幼时“不及学文”,长而闻道,又“不及从事禄”。40岁始仕,在太子左右卫率府(东宫武卫机构)任录事,管印信。这个“从八品上”的低卑职位也没保住,不久遭谗言解职。转而从事著述以求不朽,述作未成,“遇暴疾卒于洛阳植业里之客舍”。去世的时间,大约在武则天登基的公元690年稍后。陈子昂说他“忽中年而颠沛,从天运而长徂”,去世时40岁左右。生年大约在公元650年前后。他的籍贯,《书谱》里自署“吴郡(今江苏苏州)”是祖籍。窦蒙注《述书赋》所说“富阳(今浙江富阳)”,恐是吴郡之误。张怀瓘《书断》指为“陈留(今河南开封东南)”,应属孙过庭当时的里贯。

孙过庭因暴亡,“撰为六篇,分成两卷,第其工用,名曰书谱”的计划未实现,只完成了《书谱》上卷绪论部分。北宋时,《书谱》先后藏在王巩、王诜家。两人是苏轼好友,都卷进“乌台诗案”遭贬官。宋徽宗收得后,这卷《书谱》分装两轴,记录徽宗藏品的《宣和书谱》题为“《书谱序上下》二”,徽宗题签。后来两轴失散,各有藏主。启功先生考证,两轴落入明朝奸相严嵩家才合装一轴,卷中第184、185行之间是当年两轴合装的相接之处。因为下轴前段残损,失了十数行,后人在合装的接缝处贴了一条浮签,写明“汉末伯英下少一百六十六(余)字”。现在《书谱》卷首签条是徽宗题写的原物,“唐孙过庭书谱序”7字清晰,下面有未刮尽的笔痕,2005年用光学摄影检测,确认为“下”字,是当年下轴的题签。■