故乡嵊州的越剧生态

作者:魏一平

追寻越剧诞生的渊源

白天,位于市区的“中国领带城”是最为繁忙的地方,虽然受到经济危机的冲击,并未撼动这里作为“年产领带2亿条”的霸主地位。入夜,烧烤小摊开始在各十字路口忙碌起来,仅有的几家酒吧和KTV肯定是最热闹的地方,广场上成百上千的市民随着录音机里的音乐跳起健身舞。如果不是有人提醒,已经很难找到那些被挤到角落里演唱的越剧迷们了。

追寻越剧诞生的渊源,只能从略显模糊的历史痕迹开始。

位于鹿山脚下的越剧博物馆,号称是中国最大的地方戏博物馆。以此为中心,也是现在嵊州城内的越剧中心带,旁边的越剧艺术学校是中国越剧的“黄埔军校”,后边是前两年投资3000万元新建的越剧艺术中心,气势恢弘但有些冷清,在此办公的嵊州越剧团是当地唯一一支“正规军”。

博物馆里的一幅地图成为我们追寻的第一把钥匙,越剧发源地马塘村和诞生地东王村就位于剡溪两岸,这仅仅是一种巧合吗?带着这个疑问,我们拜访了82岁的老人丁一。丁一跟越剧打了一辈子交道,早年在部队文工团,新中国成立后到嵊州越剧团当编导,“文革”后又到文化馆、越剧之家工作,退休前参与筹建了越剧博物馆,在嵊州有“越剧活字典”之称。

“虽有巧合,但更有其必然性。”丁一对越剧诞生地的解释亦从地理叙述开始。处在杭州、宁波、温州、金华四城市交通对角线上的嵊州,位于绍兴南部丘陵地带,自古地少人多,“穷则思变,这是越剧诞生的最大动力”。自秦汉设县以来,散落在田间地头的民间小调就成为穷苦人民劳作之余的自娱自乐,“田头唱歌”的历史延续了将近2000年。

剡溪,本是曹娥江的干流,这条由南来的澄潭江和西来的长乐江汇流而成的河流,在嵊县境内逶迤曲折,夹岸青山。19世纪后期,剡溪连年发大水,《嵊县志》里就有“坐在城墙上即可洗脚”的描述。两岸人民终年颗粒无收,男丁跑到杭嘉湖(杭州、嘉兴、湖州)地区开荒种田,女人则到上海做工,剩下一些不舍得离开故乡的人就带着儿孙,靠沿门卖唱讨点粮食糊口。他们用一根长竹竿敲着门槛打拍子,四工合调当曲子,唱上三五分钟,求得一点年糕、粽子,因此,当地人多称为“唱麻糍”(即年糕)。

马塘村因地处剡溪岸边,灾情自然严重。但村里的说唱活动兴盛,新中国成立前虽仅300余户,却有三庵、四庙、三祠堂,加之周围的崇仁古镇等集市颇多,外出卖唱之人自然多了起来。四工合调的创始人金其炳,就是村里最早沿门唱书的著名艺人。村里的宗谱记载,从清道光年间起,出现了一个男丁纷纷落户外县和外县女子嫁到马塘的现象,跟当时外出卖唱不无关系。“唱戏的祖师爷都是讨饭出身。”丁一向本刊记者回忆,“小时候就有卖唱的上门,唱一段四句八对,说的都是凄凄惨惨的故事。”

往常用于自娱自乐的小曲开始有了明确用处,以前那些没有情节、没有人物的小调,开始在卖唱艺人加工下成为一个个小故事,甚至出现了专门在茶馆等固定场所卖唱的艺人,马塘村的金芝堂就是其中一个代表。历史的巧合在此时出现,1906年农历三月,常年在外卖唱的李世泉等人架不住乡亲们的推举,终于走上一个由稻桶和门板搭成的戏台子,在东王村的老祠堂前演唱了大戏《双金花》和小戏《十件头》,越剧由此诞生。

属于甘霖镇的东王村就位于甬金高速路旁,距嵊州市区只有四五公里。村口竖起的大牌子上写着“越剧诞生地”,到村里走走,虽然老祠堂还在,但除了越剧百年庆典时竖起来的李世泉石像,已经很难看到更多越剧的影子。村里老人告诉本刊记者,现在会唱传统戏的人大多是上了年纪的人,由于靠着高速路,村里的经济水平还算不错,年轻人大都选择到市区的工厂做工。发端于苦难的越剧在这里又重新回到了历史的原点,也只有春节时才会自娱自乐唱几天。

施家岙与女子越剧的兴起

正式走上舞台之后,艺人们开始有了新名字——“小歌班”,女子不准上台,都是清一色男班,当时唱的大多是“二小戏”(小生、小旦)或“三小戏”(小生、小旦、小丑)。越剧博物馆里的陈列显示,当时没有戏服,演员们就从庙里借来菩萨的衣服当戏服,没有化妆品,鹅蛋粉、锅底灰都可以拿来一用。

丁一还记得,小时候每逢年节,门前唱戏的刚走一拨儿又来一拨儿,一个村要搭几个台子。嵊县毕竟是个小地方,很快,演出队伍遍地开花,自然就有了走出去的需要。走出嵊州的“小歌班”很快在杭州、上海等地火爆起来,但丁一认为,这种短暂的兴盛并不能掩盖其日后的衰落:“毕竟小歌班跟当时绍兴大班唱的宫闱戏不同,大都是琐碎的民间故事,在大城市没有持久的竞争力。”

越剧走到第一个十字路口,转折点就发生在同属甘霖镇的施家岙村,这里成为女子越剧的诞生地。

1922年,在上海做生意的施家岙人王金水看到男班演出火爆后,便开始琢磨“为何女子不能唱?”根据丁一的讲述,当时“五四”运动的妇女解放思想已经开始在城市深入人心,绍剧、京剧里的女子戏在上海很受欢迎,王金水有此想法实属正常。他回到家乡,变卖了10亩良田和建房材料,租下了一户人家的大院,请来马塘村的男班师傅金荣水等人,办起了第一届女子戏班。

在施家岙,这座当年的大院仍然保存完好。二层的木制房屋,上层用做学员们的寝室,条件艰苦,大家就席地而睡,下层是王金水的卧室和课堂,门前的小空地就是“串台”的小舞台。院子里的史料详细记载了第一届女子戏班的点滴,可谓一波三折。

村里的老支书余兆南告诉本刊记者,他听老人们讲起过,王金水刚回乡办女子戏班的时候没少挨村里人的骂:“封建观念中,戏子跟婊子差不多,要招10~15岁的小姑娘学戏,家长们都说他回来败坏风俗来了。”虽然贴出来的招生告示提出了优厚条件——不仅负责衣食住行,3年满师后还可赏得金戒指一只、旗袍一件、皮鞋一双以及薪俸100大洋,甚至“若有不放心者,允许家长来戏班帮工照料自己女儿”。但是,半年过去,仍然没有人来报名。

无奈下,王金水先把自己女儿王桂芬和侄女王湘芝送到戏班,又找来长子王国钧和长婿袁道才做领班。老板的举动打动了乡亲们,不忍送女儿去当童工或童养媳的家长终于肯送女儿来学戏。1923年农历五月二十六日,第一届女子戏班开班。

3个月紧张学习后,学员们迎来了“串红台”(即第一次上台彩排)。虽然村里有一座建于清嘉庆年间的老戏台,但按照当时族规,女子仍然不能上台演出,学员们只好在门前的空地上自己搭了个简易舞台。1924年春节后,信心十足的王金水决定带着他的女子戏班到上海去闯一闯,可结果并不令人满意。“当时女子学唱的都是男班戏,高高不上去,低低不下来,学员们还都是小姑娘,举止不免幼稚怯场。”丁一告诉本刊记者。在上海等地折腾了三四个月后,入不敷出,戏班只好回到家乡。没想到,“士隔三日,当刮目相看”,闯过大上海的戏班在施家岙受到了礼遇,村里人“杀鸡祭台”,破例开放了祠堂“绳武堂”,开始为村民们免费演出。

两年的农村表演,让演员们积累了舞台经验,可沿袭男班唱腔的丝弦正调使得唱腔上矛盾突出。施银花等女班学员于是开始大胆吸收京剧、绍剧大班及民间小调等精华,慢慢唱出一套适合女宫的四工调。“女子唱腔的出现,奠定了现在女子越剧的基础。”丁一评价说,“凭着优美的唱腔,施银花的演出费涨到了每天10块大洋,在大上海站稳了脚跟。”

余兆南告诉本刊记者,施银花与王金水家是一墙之隔的邻居,还有远房亲戚关系,王金水一直待她如亲生女儿。她的蹿红直接带动了女子戏班在嵊州的勃兴。1929年,时隔6年后,第二届女子戏班在施家岙开办。第二年,几乎村村都办起了女子戏班。“甚至有的村子一个村办起3个戏班。”丁一介绍说,“男班因为后继无人开始衰落,老师傅都被请来教戏,除了唱腔什么都教。”女子越剧的时代到来了。

85岁的杜玉琴就是当时女子戏班的一员。1938年日本人入侵时,她跑到戏班避战乱,开始跟着老师傅学戏。那时候,女子越剧在上海的发展成为年轻小姑娘的心中所向,“唱越剧,要出名就要去上海”。1947年,杜玉琴也到了上海,但“此时上海越剧名角已经很多,要出名太难了”。新中国成立后她回到家乡,担任了嵊州越剧团的第一任团长。“文革”开始后,杜玉琴被作为“封、资、修”戏剧代表人物打倒,后分配到烟糖公司上班,待到80年代越剧的第三个高峰期到来时,她已经老了。现在杜玉琴不听也不唱,她说越剧带给她欢乐,也伤了她的心。

令余兆南没想到的是,在市场经济大潮中渐渐衰落的越剧这些年又迎来了新机。2006年,施家岙开发的剡溪漂流项目对外开放,为配合旅游,村里重修了老戏台,并组建了10人的娘家戏班,每天专为游客演出,10元一曲。施家岙显然从中受益匪浅,从村庄的面貌就可窥见一斑,整齐干净的街道,小桥流水,每天下午17点村委会的广播就开始放越剧。在嵊州几个与越剧有渊源的村子里,施家岙算得上是最体面的了。

越剧人才的培养与输出

丁一说:“越剧语言以嵊州的书面语言为标准,哪怕是邻近县市相近的方言也不行,一听就能听出不同。”他用一句简单的“你吃饭了吗?”向本刊记者举例说明,最后一个字“吗”拖出长长的音调,绕了三个弯才停住,“语言和音调是戏曲的根,嵊州人唱越剧有天然优势”。

上世纪50年代,在上海闯荡多年的袁雪芬等越剧明星联合起来,在嵊州鹿山脚下建起了“越剧之家”。这个“让明星们回娘家歇歇脚的地方”,使得越剧人才培养摆脱了旧时代的戏班模式,成为系统培养越剧人才的“黄埔军校”。3个月一期的短期培训班,为全国各地源源不断输送着越剧演员。上世纪80年代末期,丁一参与筹建越剧博物馆,到各地去搜集材料时发现,“没有一个越剧团没有嵊州人,而且大多都当了团长”。

“‘文革’打倒了绝大部分越剧演员,传统古装戏断了,只能演样板戏。”当时参加文艺宣传队的谢顺泉整天忙着用越剧宣传毛泽东思想。“文革”结束后,越剧恢复面临的首要问题就是人才短缺。1976、1977年,嵊州接连两年在第一中学办了文艺培训班,谢顺泉就是其中一名学员。“我跟‘小百花’的何英同班,现在各地的越剧团骨干基本都是那时候出来的。”上世纪80年代初,样本戏销声匿迹,古装戏复兴,谢顺泉这样的男班演员逐渐退出了舞台。他记得,当时全国各地的越剧团都涌到嵊州来招人,“只要会唱两句就行”,越剧一时间成为农村姑娘的一条出路。

1996年,谢顺泉调任“越剧之家”,“几乎每个县都有越剧团”的形势,让他看到了大规模培养人才的希望。设在“越剧之家”的越剧艺术学校成立,相当于三年制职业高中,当年招生50人的广告打出去之后,没想到报名人数竟有1万多人。谢顺泉感慨,那是生源最好的年代,从1万到1000再到50,层层筛选,“长相、身高、嗓音、素质,各方面都是最好的”。

其实,此次招生的目的是为组建嵊州小百花剧团,只是此后一直未能组成,断断续续学了6年,直到2002年才毕业,“就业形势已经没有当年设想的那么好”。令谢顺泉更惊讶的是,当年打出的第二届招生广告,要招40人,结果最后只有150人报考。“短短几年工夫,越剧就没人愿意学了。”原因很简单,相比唱戏这个十年如一日的苦差事,附近遍地开花的领带厂、厨具厂对年轻女孩的吸引力自然要大得多。

每年招生50人的规模维持到现在。周五,正是越剧艺术学校举行期末考试的日子,十六七岁的小姑娘轮番站到舞台上唱一段,面对一字排开的考官仍显得有些怯生。此起彼伏的乐器声环绕在校园里,男孩子们躲在角落里做最后的练习。现任艺术学校校长钱江南向本刊记者说起这几年的发展形势心情不错,随着“十六大”以来国家对国营剧团的财政扶植与各地民营剧团的兴起,越剧人才的市场缺口又大起来。2006年他刚到任去做调研,得出的结论是至少每年培养100人才跟得上。为此,由嵊州企业家宋卫平回乡投资1亿元兴建的新校已经接近完工,届时将达到在校生400人的总规模。

与市场需求不太对应的是,生源质量并无太大提高。越剧艺术学校这样的公立学校还算过得去,民营的培训学校仍面临青黄不接的困境。周六晚上见到娄群力的时候,正是他一年中最焦虑的一个难眠之夜——因为,明天就是新一年招生复试的日子,他“不知道能来多少人,虽然报了160个,能来60个就不错了”。

跟谢顺泉一样,娄群力也是戏曲培训班出身,1983年退出舞台,做了20多年的政府工作,2006年看到民营剧团的火爆后,自己投资兴办了嵊州文艺学校。第一年招生23人通过复试,结果报到那天只来了一个人。“没有政府背景,老百姓不认。”200多万元的投资,每年40多万元的运行成本,至少要招生80人才够保本,这让娄群力很着急,他告诉本刊记者:“真正想学戏的孩子实在太少了,我们那时候凌晨3点起来练戏,现在的孩子交钱上学,刻苦程度已经没法跟从前比了。”

国营与民营剧团的兴衰

谢顺泉现任的职务是嵊州越剧团团长,“最主要的工作就是跑市场、要拨款”。前段时间忙着7月1日去杭州的演出,按照浙江省的规定,有梅花奖获奖演员的剧团到杭州剧院演出都可免除每场5万元的场租费,这对基层国营剧团来说自然不是个小数目。

近几年政府对国营剧团的各项补贴,让谢顺泉终于不再为吃饭发工资的事发愁了。成立于1951年的嵊州越剧团,算得上是全国最老牌的专业越剧团之一。上世纪80年代就来剧团工作的谢顺泉记得,那时候实行场团联营制,压力小,每年一次的江、浙、沪团长和场长会议,就会把下一年的演出任务排满。可到了90年代,市场经济冲击下,国营剧团迅速衰落,浙江全省的国营剧团数量从90多个锐减到20多个,而“能够正常演出的只有10个”。

也就是在这种背景下,大批民营剧团开始兴起,光在嵊州就有120多个,由此得了个“百团县”的称号。卖过咸菜、干过苦力的石国荣于1988年花2万多元买下了一支濒临倒闭的小剧团,取名为“群艺”,一场200多块钱的演出费,勉强可以维持20多个演职人员的工资。一路跌跌撞撞走来,现在的群艺已经成为嵊州规模最大的民营剧团之一。50多名演职人员中,有十几位都是从各地的国营剧团“下海”而来的专业演员。

上世纪90年代后期以来,农村地区的经济发展,为民营剧团提供了生存土壤。跟大多数民营剧团一样,群艺每年的演出期只有不到10个月,每年农历七月底,大家从各地会聚到一起,直到第二年的五月底结束,足迹遍布浙江各地甚至“长三角”地区。演出费一路上涨到了5000元/场,由于演员年龄断层严重,“当家主角都已经40岁以上,艺校毕业的学生又没成长起来”,加之没有稳定的编制,只能靠高工资去吸引人,一个当家小生的月工资已经炒到1.5万元以上,是国营剧团的两三倍。为了能挖到好演员,剧团跟演员之间只签订一年的合同,“每年人员都要变动一半左右”。“我们靠演不靠排,国营剧团一出戏排1个月,我们3天就搞定。”石国荣坦承,“不过,现在老百姓的欣赏水平越来越高,最起码也要照着碟片多练几遍才行,连唱7天也不能重复。”

上世纪80年代就开始搞越剧创作的黄士波,对民营剧团的兴起印象深刻:“以前一出戏唱15天,后来砍到3场,两个小时唱完,减少没有情节的赋子,节奏加快才有人看。”“农村包围城市”,他如此形容现在民营剧团与国营剧团的分工。嵊州越剧团每年只演133场戏,250万元的演出收入大多来自城市,加上政府1∶1的财政拨款和新剧创作专款,每年六七百万元的经费,谢顺泉坦言已经算是日子好过多了。而像群艺这样的民营剧团则活跃在宁波、温州、台州等地乡间,一年能演出600多场。“台州的菩萨戏市场最好,绍兴流行祝寿戏,乐清流行死人戏,反而诞生地嵊州市场并不活跃,偶尔有开业、上梁的会请戏班子。”石国荣告诉本刊记者。

越剧的乡村生态

城市文化中的快餐娱乐挤占了戏曲的生存空间,反倒是民营剧团的兴盛,在农村已经形成了较为完整的产业链。“让高雅的归高雅,让大众的归大众。”谢顺泉感慨,如果缺了国家扶植,甚至没有一家专业剧团能够生存下去。

开一辆广州本田商务车的陈伯琪是当地名气最大的演出经纪人,从35岁开始为国营剧团联络演出,到现在已经有30年历史。上世纪90年代开始,他的工作重心转向了民营剧团。“国营剧团操作起来太复杂,演员要求多,民营剧团则简单得多。”陈伯琪向本刊记者介绍,“农村演出,最大的底线就是安全,最怕遇到大雨、台风,保证不死人就行。”

陈伯琪拿出他的工作笔记,上面密密麻麻记录了江浙沪地区20多支国营剧团和200多支民营剧团的联系方式,最忙的时候,他要同时协调十几个剧团的演出事宜。“国营剧团收取5%的佣金,民营剧团收取7%~10%,”虽然收入不错,但费心费力,陈伯琪叹息,“在农村跑的年轻经纪人已经不多了。”

对专业剧团演员来说,越剧可能意味着艺术追求,但对很多嵊州农村百姓来说,唱越剧跟去工厂打工并没有什么区别。上世纪八九十年代曾经名噪一时的越剧专业村——崇仁镇石门村就是其中一例。这个位于嵊州边界山区的小山村,到现在仍有四五公里的山路崎岖不平,曾经是嵊州最落后的地区。村长何柏海告诉本刊记者,改革开放后,村里从外面请来师傅办戏班,100多户人家,就有四五十人常年在外唱戏,靠唱戏盖起了新房。这几年随着演员外嫁,年轻人选择打工,唱戏养家的人才少了许多,茶叶种植取而代之成为最主要的经济来源。村民俞云钗是村里为数不多的演员之一,联络着二十几个儿时伙伴成立了一个小剧团,前两天刚从萧山演出回来,她不会说普通话,也听不懂普通话,“挣钱养家”,这就是她对唱戏的朴素描述。

距离市区20多公里的黄泽镇渔溪村跟石门村类似,也是一个靠越剧为生的村庄,不同的是,这里的特长不是唱戏,而是制作戏服。老人李佰汀向本刊记者回忆,“文革”时各村剧团的戏服被收缴烧光,唯有渔溪村17户人家把戏服偷偷藏了起来,免过一劫。80年代,古装戏重新兴起后,他们把老戏服找来开始仿制,由于别的地方手艺大多失传,渔溪村的戏服制作渐渐形成了规模生产。

李佰汀家雇用的20个村民,大多是上了年纪的老人,画图、裁剪、缝制,仅仅是一顶50多元的小生帽子,就要几十道工序,需要精密的手艺配合才能完成。从绍兴、义乌轻纺城买来的小柱子、彩缨子,在院子里散落了一地,每一道工序都需要极大的耐心。儿子李秋明在镇上开了一家戏服店,四五百个样式的衣服、鞋子、帽子看得人眼花缭乱。客户来自全国各地,甚至还有新加坡、加拿大的华侨戏迷专门找上门来,一年100多万元的销售额,生意是不错。不过,李秋明也有另外的担心:“年轻人学手艺的很少,简单做一道工序还行,要做一顶完整的帽子就不会了。”

跟这些较为偏远的小村落不同,交通便利的村庄,哪怕是与越剧渊源颇深,也很难觅到越剧的影子了。著名越剧演员袁雪芬的家乡杜山村离市区很近,老戏台已经关闭了好几年,提起越剧,人们能想到的也就只有袁雪芬的侄子袁剑维了。比袁雪芬小23岁的他,是袁雪芬小叔家的儿子,小时候曾被袁雪芬接到上海读书,1961年三年困难时期回到家乡。他住在一间有些破旧的木制老屋里,仍过着非常普通的农民生活,既不会唱越剧,也不怎么听越剧。

即便是在台州等地农村遍地开花的越剧演出,是否跟艺术有关,大多时候也是个令人费解的命题。石国荣紧急召集来群艺剧团的团员,要赶往200公里外的台州路桥峰江镇谷岙村演出,已经怀孕5个多月的演员徐妙倩格外显眼,“能挣一个算一个,一人演好几个角色,不来的话老板也不好找人”,她丈夫是团里的乐队成员,像他们这样的夫妻,在团里还有好几对,拖家带口是正常现象。

下午16点,乐队敲锣打鼓来到村后山的庙里,要把供奉的3个神仙接到戏台前听戏,这是菩萨戏的规矩。一路鞭炮齐鸣,妇女们举着红旗,男人们扛着神仙爷,浩浩荡荡,待到戏台前的小棚子里放置妥当时,各家各户拿来的猪头、水果等祭品已经摆得像小山一样,比过年还热闹。从邻村赶来卖烧烤、水果、玩具的小摊贩挤满了戏台周围的街道,远处的老人们早早吃过饭来占位,太阳尚未落山,已经是黑压压一片。

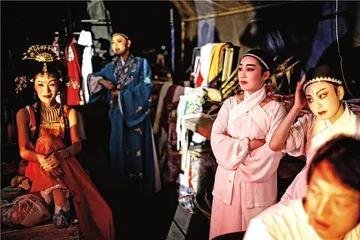

演员们在后台忙着各自化装,快步穿梭在凌乱的戏服、道具中间。演出开始了,一段集体亮相后,年轻演员迅即冲到后台脱下戏服,换上了类似“二人转”里的小背心,拿着红手绢。大喇叭里的戏曲戛然而止,宋祖英的《好日子》响起,之后又是一段激情舞曲,为了吸引年轻观众,唱戏之前都会安排半小时的文艺表演。刚才小丑扮相的徐妙倩,这会儿既是主持人,又是歌手和领舞,累得满头大汗,一下场就腰疼得站不起来。

本刊记者在杜山村袁剑维家里看到的一封袁雪芬于1995年写来的家书,在简要叙述了自己的艺术历程后,她顾自感叹了一句:“越剧在商品经济的竞争中,似乎已经不知去向了。” 绍兴丁一上海越剧演出嵊州袁雪芬越剧上海越剧戏曲