张志坚:老董的现世观

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

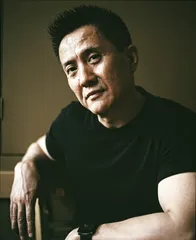

( 董建昌饰演者张志坚 )

( 董建昌饰演者张志坚 )

1955年出生的张志坚是话剧演员出身,1979年进江苏省话剧团。“那时也谈不上演什么角色,年轻人都是跑龙套,一群共产党军人冲上去有我,一群国民党军被俘还有我,一场戏要换两套衣服,比主角还忙呢。”张志坚一年只接两部戏,从艺30年,拍过的电影电视剧数得出来。“我又不缺什么,就拍自己喜欢的。”编剧江奇涛和张志坚是多年老友,张志坚说,“一听我演董建昌就打鼓”。

在江奇涛印象里,张志坚是文人知性的,“他看了《血色湘西》就高兴了,说‘没认出来’”。《血色湘西》他演了一个精彩的排帮大扛坝子。但那部戏张志坚说他拍得不开心,“要不是我爱人陪我,我是要走的,那个作业模式我不喜欢。我爱人说,你可以不喜欢剧,但可以塑造一个观众喜欢的角色”。张志坚不喜欢浮躁气的剧组,“看看现在多少年轻演员,嘻嘻哈哈把戏拍完,拿钱就走,你要是去《人间正道是沧桑》剧组看看就知道,张恒、杨雪他们,就是不拍戏,也端端正正自己一个板凳坐着,看别人演”。

张志坚父亲1941年从南京的一个资产阶级家庭投身新四军。“他去之前就是一个少爷,为了抗日,加入了新四军文工团。”张志坚说父亲今年已经87岁,“他们那拨人原来一年一聚,慢慢两年一聚,已经凋零。多少有名的战役都是他们打过的,我知道就有孟良崮战役,打张灵甫。”张志坚说,父亲特别喜欢看这个剧,看一集就要给老战友们打电话,“以前我演的戏他们都不看,现在看得特激动,我这个年龄,不敢说能体会,但还是有所体会”。张志坚说,这次感觉很不一样,“国共两党这官司多少年了,多少年这么一个大包袱,沉重。中国人一想起来受不了,死了几百万人,打的都是中国人。不仅共产党,国民党最近才都放下了。现在我们看这个戏,心里觉得打自家人,不能平静,那我父亲那一辈亲历过的呢?”

杨雪、张恒都是年轻演员,刚来剧组的时候,张志坚说他作为最早定下的角色,已经做过几个月功课,在现场观察多时。“刚来对词的时候,好家伙,完全不知所以然,不知天高地厚。”张志坚乐呵呵地说,“给导演气的,完全不对!”“我是从小听我父亲讲打仗长大的,他什么都经历过,抗大、文工团、行军打仗,跑的地方太多了。我小时候印象里都是瞿恩、瞿霞这样的人,现在我看有的观众还不喜欢瞿家人,他们说演得过了。其实听听我父亲和他战友讲的,那时代的共产党人,应该更浪漫、更极致,那些故事讲出来都冒着不可信的危险,其实历史就是这样。一个共产党军官和妻子一起被俘,妻子家社会地位很高,想方设法让她获释,但是她不肯出狱,要和爱人死在一起,就一起牺牲了。”

戏“杀青”后,张志坚带着好朋友黄若萌(范希亮扮演者)到南京玩。“他说从没去过南京,雨花台葬着他的外公。”谁也没想到,报了外公名字,两人去了受到馆长等人的热情导引。“原来他外公占了一整面墙,是李立三时期的前五号人物,排在周恩来前,28岁就没了。”张志坚和黄若萌于是相对感慨:“那感觉特别好,看着那时代的人穿西装,比现在人漂亮多了,就是长衫也儒雅多了。走出来,我们俩都感觉不一样了,如果拍戏之前大家都能来看看就好了。”张志坚在家里看到的更多的是父辈的照片,“我父亲做的是文艺理论工作,他不愿意做官,只想研究、演戏,我干这行他是不同意的。母亲的家族里出了不少国民党高官,说起来都是老太爷怎么样,是个大户小姐,但是母亲就是一个军人家属,不懂政治。但因为‘文革’时蹲了牛棚,他们总觉得文艺界很危险。”可是张志坚的哥哥是记者,“还是都进了这个圈”。

( 剧中的杨立华和董建昌夫妇 )

( 剧中的杨立华和董建昌夫妇 )

董建昌并不是张志坚头脑中现成的人物。在2008年春节后开始的案头工作里,张志坚开始了一个话剧演员的处理方式。“搞话剧的人习惯了享受过程,研究琢磨每个细节。”老董这样的形象在那个时代应该是绝大多数聪明人的样子,即使现在,还是有大批这样的聪明人。从董建昌身上能够找到太多影子,前期是李济琛、中期是张发奎,后期是程潜,这样的军人大有人在。演员的问题在于,没有这么多背景材料把这个人丰富了,张志坚说:“我看了两三个版本的蒋介石传,此后张学良、冯玉祥等人的传记我都看了,遗憾的是,我们的历史,只有背景材料谁做了什么,却没有一个独立的个人,一个怎么走路怎么说话怎么笑的人,特别是这个人怎么想,有什么想法怎么行为。”

正史中,只能看到某年月某人做某事,其后的勾连揣摩,互相试探自卫,都难以寻觅。对于董建昌这样一个多见的形象,却找不到任何有力量的细节支撑。编剧把程潜在内战时,将望远镜丢于共产党军境内,又专派联络员回去要的逸事编给了董建昌。除此就是在宁汉、粤桂系以至后来的斗争中,自保实力见风使舵,始终站对了方向的大历史。虽然这样的军人多见,却并不像历史那样实打实地不需解释。“可如果这戏里真有一个光头老蒋,和我说着一口江浙话,这肯定是一个荒谬到没法演的戏。”就因为角色都是虚的,却又有依据可查,给演员的空间才特别大。“其实我要演的很多时候都挺空的,你不知道我是和谁说话,主要就是立华,有一些与立青、老爷子的对白,但是和谁说什么对董建昌来说就特别重要,男主角有三四百场戏,如果这场空了下一场补补,观众还不会看出大漏,当然红雷他们都演得不错。但我就得特别认真地对待我这些戏,拍了百十来场,又删了一半。”

“一个有谋略却又不阴损的旧军人,旁观者清的人,应该是什么样子?有一场给楚材分析‘中山舰事件’的戏,本来语言是没几句的,可是就显得空,虚浮,我就加了很多笑,那种笑既是笑楚材,也是笑老蒋,所以很夸张,却又老谋。剧本上写我直接告诉楚材,要打对对胡,不要清一色,但是我先侧面坐了,点了烟斗,斜着眼瞧楚材‘会玩麻将吗?’”董建昌的每场戏都做圆了,在年轻演员们看来,张志坚是演得太好了,几乎人人都对他佩服之至。但是张志坚说,“最难演的是孙红雷的角色,男一号,共产党,不讨巧,你放眼望去新生代这拨儿,谁能演过他去?反一号好演,黄志忠功课做得也足,我这个人物好演,很单纯,我没有把这个人演得精明,而是聪明,对政局有大智慧,却没有野心,其实他是个政治家,在那个时代中还能活出一个纯粹的自己,无论暂时投靠谁站到哪个队伍里,他就是带着自己的兵打仗”。张志坚本来不上网,因为这部戏里的实用主义的老董引发了太多喜爱,张黎导演一再让张志坚上网看看。

“我太低估现在的观众了。过去我们演电影以为电视剧层次低,我现在觉得观众太有水平,他们从特别理论特别专业的角度分析董建昌,说实话,我都没怎么想过。”观众把董建昌推举为“最适合当老公”、“最发人深省”的角色,尤其是董建昌的“实用主义”,他的观点和很多语言都被奉为经典。“瞿恩是真正的理想主义,达到了最高标准,为精神、主义拼命。董建昌不一样,他没什么理想,在政治上一直有灵敏的嗅觉,洞察力是实用主义受人喜欢的要点。董建昌是一个纯粹的军人,这就像他教育立青的,‘你就像一颗子弹,至于谁发射你,与你无关’。”

在张志坚看来,“把程潜、陈明仁等国民党将领的真实经历穿起来,董建昌是个特别真实的人,他从不参与党派之争,只把自己的部队维护好,但却又站在城楼观风景,对政治局势了如指掌,共产党的优势,老蒋或其他人,他都清楚地明白时局变换,方向所指。就如同股票,看好谁买谁”。董建昌从来不会买错。该抗日的时候,他中国军人那为国族拼命的精神头又是国民党其时相当一部分人的代表。“董建昌的利益更多并非为自己考虑,而是站在一个军人的立场上,我是一个有专业有职责的人,更有军权,这是我考虑事情的出发点。从湘军沙场拼出的一霸,在那个时代背景下,不断面对战争和时局。”董建昌在戏里两次感慨自己和别人不同,第一次对立华说,“我连5块钱一锅的麻将都不打,战场一下来会开完就跑这儿来,我还无后哪”。第二次是时隔多年,抗日胜利他给杨家买回了老宅,“要是我想弄,房子钱弄了多少了”。剧中只有国共两党各自对于自己理论、路线的阐述才会长篇交待,对于老董,很多时候都用“诸侯”来概括他身上的所有含义。“董建昌确实是比较独立的,他在国民党里也是对派系毫无信任,你说我哪派就是哪派,哪派对我有利我就是哪派,只要保持着一个将领的实力。”

“这其实是一种思潮,是文化现象,实用主义说大了,是董建昌这样世事洞明,说细小的,傍大款也是实用主义,我就厌恶。董建昌这么一个军人,和理想主义不沾边,共产党打下江山,他也能投诚,他也并非就此信仰了共产主义,而是在大时代下做出对自己对国家最正确的选择。现代观众喜欢董建昌,却不能理解瞿恩,可能太年轻了。我这个年纪,一定是喜欢浪漫、精神和理想的,实用主义对社会的进步是有好处的,就像猫的理论一样,但是在那个年代,理想主义却像灯一样。”纯粹的军人始终没能把杨立青拉入队伍。军人是外化的,政治时事都能体现董建昌的军人风范,这对他已经足够,“我喜欢自己穿黄埔时期什么章衔也没有的军装,帅!”在这戏里他要表现两面,一个是军人,一个是男人。

“我听父亲说,战争年代,团以上的才能谈对象,一旦发现恋爱,那时战场不是有封锁线嘛,一个调这边,一个调那边,为了这个,早期参加革命后来受到纪律处分被送回家的不少。剧本也体现了,并没有给每个角色都安排了完整的男人的情感,立仁为了主义一再压抑自己,立青爱着瞿霞娶了别人。战争必须扼杀人性,你要服从,要牺牲。”但是做男人的执著使这个人物异常可爱。“董建昌其实是一个很单调的人物,这片中大部分场景里,董建昌都是对着立华说话的,别人的对象还丰富些。”张志坚不无遗憾地说,一场抗日战争戏就因为投资不足没拍成。“我就这么几十场的一个人,得去找个体的、真实的、人的东西,不多。我就一个立华对着,很花脑筋,但是出来一场就是一场,你不能丢,丢一个,就丢了一个历史时期。”张志坚已经和张黎合作过3部戏,“我演戏就图好玩,4个月拍戏我几乎都在剧组,好玩的我才演,这么花钱花时间的戏,我就像过去演话剧一样,话剧能挣钱吗,就是图那个过程”。

“董建昌对杨立华的感情就是一个老男人对真爱的感情。杨立华留俄回来,两人几年不见,董建昌并没有一下子上去诉衷情,我刻意留一个洞在这里,怕伤害这个‘瓷娃娃’,有点小心翼翼,又有轻浮。”“戏少,我就能精雕细刻这个人物,戏多了背词还背不过来,我除了和立青的戏,大部分都不是张黎导演亲自拍的。完成得很娱乐。”张志坚说,用一个“老男人”的感情观去看待这些做法,就会觉得太正常了。“我是了解她的,料定她和瞿恩成不了,成不了她也不可能跟别人,这辈子还是只能是我的人。一个老男人对所爱女人的把握,你不是要选择瞿恩,选择共产党吗?让你去莫斯科。”结果立华果然反而坚定了自己对国民党的信念,并且和理想主义的瞿恩越来越远。张志坚分析说:“董建昌比杨立华成熟太多,但也不要把董建昌理想化了,他依然是个现实的老男人。”

唯一一次杨立华主动,在得知瞿恩结婚之后,向董建昌提出“放下一切,过普通人生活”的要求。“一个小少女在别的男人那儿受了刺激,我就要放下一切和她隐居,这不是扯淡吗?什么去欧洲说得好听,我在这儿是一方诸侯她是党内高官,去了欧洲我们就什么也不是。”张志坚说这场戏他特好理解,董建昌先在一个军人俱乐部的赌桌上,狂放不羁,“他见到立华,马上回到董建昌,不是徒,赌徒色徒都不是,也不理她激动的决定,先问‘哟,坠儿没了’。老董太知道了,去欧洲干什么?我爱你,你不爱我。咱们就在这儿挺好,我用特别冠冕的话给她教育了‘我们都是被历史裹挟的人……’”

“你姐一根头发丝就拉动我8匹军马。”董建昌对杨立青说。张志坚说,“是真爱,极其认真,极其老爷儿们,我知道她不爱我,但我就是爱她。有一点点儿戏的声调,就完了。董建昌这辈子就爱她一个,她不爱我没关系,能见着,能过过日子就行”。真正的大男人,充满自信又并不要求占有,“编剧这么编我觉得特好,我父母现在80多岁了还每天早上一起买菜,晚上拉手遛弯儿,感情特好。我和爱人感情也好,一辈子忠于自己的感情,不复杂,反而让人羡慕。董建昌这样的男人,心里有立华这样一个女人,这不是很好吗?”张恒在接受采访时说,自己在演戏时,把90%的感情给了瞿恩,只给了老董10%,她后来在下戏后有些后悔,觉得应该多给老董一些感情。“能后悔说明进步了,演员都是这样,昨天演的今天就后悔,不断学习。”张志坚依然笑得很大度,电视剧的结尾没有让这一对团圆,最后立华带着孩子去了香港,没有答应董建昌一起回湖南去,“立华最后离开的不是老董,而是政治”。“一个女人选择了主义,而非情感,这很正常。观众觉得难受是因为立华是国民党,如果是共产党,听上去就正常。”

张志坚这是第二次演军人,“老董让我表现得挺帅!但现在我接到电话,一听让我演国民党将军就挂,不是那么回事,脸谱人物”。张黎把剧照贴得工作室满墙都是,而张志坚把自己的剧照放在像框里,摆在书桌上。“演员不是考证的,更多靠感性演,演出来动人,而好的导演就像一面镜子。”张志坚说他拿到剧本看的时候,掉了一次眼泪,“那是为联合抗日在立华家开会,那么一个欢乐的场合,最不能面对彼此的人坐在一起喝酒。这一场太复杂,文字的张力还是大于镜头,我看剧本很少动感情”。电视剧出来后孙淳先看了,给张志坚打电话,“说他们两口子看了三个晚上,白天睡觉,晚上看到凌晨四五点。我们两口子也赶紧看了,张黎是个有气场的导演,我和他这么熟了,还是因为是这个导演,调动潜能,希望今天更出彩。拍这部戏我觉得我不是来挣钱,是来付出的,他和我住一栋楼,看他一天睡4个小时,就知道他拿命耗这片子了”。

创作者们自己也讨论,比较实用主义的董建昌和理想主义的瞿恩,张志坚说:“现在的生活好了,我觉得,越往后,老百姓会越喜欢认同董建昌的实用主义。现代人多‘老董’啊!可是我自己本人爱瞿恩,董建昌也爱,不然不会爱瞿恩的儿子,还要领着去给瞿恩上香。再往后看呢?一个执政党50年就会遇到重大问题,我们没有战乱,但还会遇到什么?早期共产党人的理想又是什么?”张志坚一点不觉得这个话题轻松,“不知道为什么,现在的生活幸福,但我总是想起父亲被批斗的那个岁月,母亲带我到一个没人的梧桐树下面去听,那大喇叭里,有没有人对父亲下毒手,但父亲绝不允许一点不好的话,经常因为谁说什么他就扔筷子。这部片子却让我重新理解了他。这么多年了,父亲第一次说我演得好。”■ 父亲瞿恩张志坚老董董建昌现世