黄若萌:那一段国史与家史交错

作者:吴琪(文 / 吴琪)

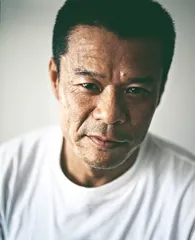

( 范希亮饰演者黄若萌 )

( 范希亮饰演者黄若萌 )

范希亮的主义

军人范希亮,脱胎于一个北洋军阀时期的少将,抛弃名利,带着老婆孩子投考黄埔军校。采访黄若萌的6月11日,正好遇到“央视”当晚要播出范希亮枪杀瞿恩那一集,范希亮的原型人物成为观众关心的焦点。黄若萌说,“有人说他是宋希濂,有人说是范汉杰,其实没必要去对号入座。他是一个试图从旧军阀的派系斗争中解脱出来的人,糅杂了好些人的影子”。

范希亮的背景,在戏里并没有集中的交代,而是随着剧情发展偶有展现。在旧军阀的草台旅里,他不愿做一个“官比兵多,兵比枪多,枪比子弹多”的旅长。范家是湖南汝城的一个大户,范希亮曾经就家乡的农民运动请教瞿恩。但在黄若萌的理解里,“在他身上阶级的烙印不那么深,军人身份的烙印更深”。

早期范希亮的故事,与国民革命军陆军中将范汉杰的经历比较接近。1896年出生的范汉杰,少年时在父亲创办的梓里公学就读,学过测量,后入桂系军阀任职。范汉杰入黄埔军校第一期之前,就在广东地方部队中有相当地位。蒋介石在援闽粤军总司令陈炯明部任总部代理参谋长时,他就在总司令部任军事委员和兵站站长。范汉杰入黄埔时30岁,黄埔一期唯一的上校生,所以在黄埔学生中,范汉杰引人注意而且受到蒋的器重。黄埔军校毕业后,范汉杰像其他毕业生一样,从头做起,在军中担任排、连、营职务,参加了讨伐陈炯明、邓本殷的一、二次东征。后来成为黄埔一期中最早升任团长和师长的将领。

黄若萌说,刚接到这个角色,他一直琢磨着怎么把握范希亮的特点。“压力挺大的,我们对国共初期的历史了解有限。我出生于1957年,即使再怎么读书,也不可能对那段历史有直观的感受,那个年代的军人到底应该是怎样的?”根据创作者的原意,范希亮是一个纯粹的军人,纯粹到不问政治。在刚入黄埔的第一次自我介绍时,范希亮说自己“来黄埔是为了求带兵打仗的真学问”。黄若萌说,“我对范希亮这个人物的初步认知得益于导演黎叔的提示——爱国、纯粹、本真”。黄若萌因为张志坚的引荐得到了这个角色,奇涛、张黎、刘淼淼等编剧导演对这段历史的深刻认知,“让我受益颇多,把握人物更精确”。

( 黄若萌外公吴振鹏 )

( 黄若萌外公吴振鹏 )

范希亮表达个人情感和理想的部分,大多表现在与杨立青的私交里。在与杨立青的推心置腹中,范希亮将自己的愿望表达得单一而有力。在偷袭粤军一名旅长成功后,范希亮告诉杨立青,“军旅之事,以一而成,以二三而败”。范希亮、杨立青和谢雨时三人成功完成东征任务后回到黄埔,三期六班的同学因为孙文学会和青联会的争执打了起来,老范端坐一旁,面不改色地吃完了自己的饭。黄若萌说老范此时的心情,“他是从旧军阀中过来的人,派系斗争看得多了”。

在开导立青时,范希亮有一段感慨,黄若萌认为道出了老范信奉的理想——“人哪,可不就喜欢扎堆。可人多的地方是非多,有了是非就有争斗,有了争斗就有了输赢,有了输赢可不就有了英雄。可是我说立青,咱别做这种英雄。要做就战场上做,打军阀除列强,那才是真英雄。”黄若萌把握的范希亮,“希望为国为民、抵御外辱拯救国家,而不是在归于什么队伍、属于什么阶级这样的问题上去消耗自己”。

( 《人间正道是沧桑》剧照。训练中的黄埔学员 )

范希亮不希望谈主义,或者说希望兼容不同的主义。对于不同的主义,范希亮在毕业时的“同学归同学,钢刀归钢刀”的训诫,成为黄埔军人既忠于主义又珍惜情谊的一句格言。对于瞿恩这样的共产党人,他发自心底佩服,也情不自禁地敬畏、同情,“共产党是动员民众的大师”。那最后送别瞿恩的“黄埔礼遇”后,老范表示,“主义可以跟我们不同,但是黄埔只有一所,请接受我们的致敬!”枪杀瞿恩后的那滴眼泪,“是对瞿恩那种纯真、坚定、坦荡信仰的敬畏”。黄若萌说,审查时片子里删掉了很多表现黄埔同学情的情节,删过的片子看上去老范对瞿恩一事悔意很重。“实际上枪杀瞿恩这件事情,老范是执行命令,军人范希亮虽然迫不得已,却从来没有后悔过。”

对于范希亮这样一个血性军人,黄若萌不禁感慨:“范希亮这个人物最大的悲哀,也在于他的不问政治。他想超脱于国共两党之上,可是当时不可能有另外一种独立的政治真空。他在中条山战役中英勇殉国,倒是圆了为国效忠的理想。”

外公的主义

对于演员黄若萌来说,虽然之前演过不少的军人角色,像范希亮这样从大革命时期开始追寻救国真理的军人,还是头一次。接下角色后,范希亮趁拍戏空档回到四川乐山老家,听母亲细细讲起家史,“国共两党合作初始,你中有我我中有你,风谲云诡。我这才开始切身感受到了外公生活的年代。那么多有志青年一腔热血,在种种主义中寻求救国的真道理”。

第一次看到外公吴振鹏的模样,是在1992年。南京雨花台烈士纪念馆给黄若萌的乐山老家寄来了烈士证,上边有一个小头像照,是吴振鹏死于南京监狱之前的囚照。“当时我35岁,在四川省歌舞剧院做声乐演员,对自己还没有明确的认知。我们30多岁时,还在为个人命运而困惑,我的外公怎么会在28岁时就甘愿为信仰的主义牺牲呢?”

吴振鹏这样一个早年为共产主义牺牲的人,因为当时的隐秘状况,很长时间都不是家里人提起的话题。黄若萌77岁的母亲王行在采访中告诉本刊记者:“父亲牺牲时我还不到1岁,母亲很快带我回了重庆的娘家,我也跟随了母亲的姓氏。重庆是在国统区,父亲的历史不便公开,我只知道父亲早年是共产党的一个大干部,被国民党整死了。”

建国后,虽然有人提醒王行可以去为父亲办个烈士证,“我那时的想法有些天真,希望靠自己生活,不想借父亲的历史得到不同的待遇”。一直到王行退休后,进入老年,朋友的一句话让她改变了看法:“你对自己父亲的历史都知之甚少,再过一些年,恐怕就再也没人知道他了。”于是王行1985年写信与南京雨花台纪念馆联系,“一联系就后悔了,父亲的故事远远超出我的想象,那代人真是伟大”。

等待办理烈士证的过程,成了王行重新认识父亲的心理路程。这个在大脑里找不到任何记忆的父亲,让她心酸又不自禁地骄傲,“个中感慨,一言难尽”。当时在南京雨花台烈士纪念馆做研究工作的郭必强,也欣喜找到了吴振鹏的家人。郭必强告诉本刊记者:“吴振鹏留下的传记档案非常少,我查阅他当年在南京监狱的资料,一个字的口供都没有,非常坚强。”

年轻而坚毅的父亲,在王行汇集研究者、当事人的各种资料后,形象逐渐清晰起来。1906年吴振鹏出生在安徽安庆一个产业工人家里,“家里生活非常贫苦,父母都因贫病交加而早亡,工友们就把吴振鹏送到了孤儿院”。在孤儿院长大的吴振鹏发奋读书,被保送到安徽省师范学校,在反对旧军阀运动中成为安庆地区的学生领袖。

1925年,吴振鹏根据共产党的指示,到上海大学学哲学。后来这所进步大学被国民政府取缔,吴振鹏就在上海引翔港秘密领导工人运动。他进了一家日本人办的纺织厂,和普通工人一样做工,用机器流出来的铁锈水泡冷饭充饥。“外国资本家把中国工人当畜生一样对待,工人过的不是人的日子。”吴振鹏把这段经历写成纪实小说《端午节》,在《中国青年》发表后引起很大反响。读吴振鹏的文章,也成为王行和儿子黄若萌直接感受先辈的唯一方式。吴振鹏的领导才能非常出色,他和革命兄弟袁玉冰、关向应等人被称为上海青年工人运动的“四大金刚”,柯庆施作为介绍人让吴振鹏由共青团转入共产党。

吴振鹏曾去莫斯科中山大学留学的历史,则是王行整理妈妈的皮箱时,从老照片里发现的。王行从父亲的老朋友那里得知,吴振鹏曾与杨尚昆同是莫斯科中山大学的同学。研究者郭必强说,吴振鹏当时主张武装暴动夺取政权,是李立三时期中共中央行动委员会的第三号人物,担任过共青团宣传部长,被捕前任中共中央巡视员。“他是穷苦出身,对自己的革命理想非常坚决。吴振鹏是早期共产党的重要人物,相当于今天我们所说的中央政治局常委,掌握的情报非常多。他在监狱中虽遭酷刑,但毫不松口。”早年劳苦生活让吴振鹏患上严重的肺结核,1933年5月在南京被捕,6月就病死狱中。

宽容历史的真实

黄若萌记得1992年看到烈士证,听母亲讲起外公的历史时,“我们三兄弟听得惊心动魄,我还特意跑到省图书馆去翻找上世纪20年代的报纸,看到了外公在上海时期写的文章”。王行曾想让黄若萌改姓“吴”,当作对父亲的一种纪念,终因当时手续繁杂作罢。王行从1985年开始了解父亲,待她向儿子们说起家史,黄若萌说,“她平静得好像在说别人的故事,时间如潮水般地冲刷走了很多情感,母亲那代人经历过太多的政治运动了”。

王行的母亲,很大程度上就是被冲刷走的一段,她很少主动提起。王行向本刊记者提到,来自重庆的一个书香家庭,与杨尚昆夫人李伯钊同为重庆女师的同学,逃婚出来遇到父亲后一起参加革命活动。父亲牺牲后,母亲带着襁褓中的王行回到重庆,后来因为改嫁,王行从小跟着外婆家的舅父和姨母长大。“父母相处的时间并不长,母亲回重庆后也不会提到父亲。直到1948年她病逝后,我在她的箱子里翻到3张父亲的照片,‘文革’中又给毁掉了。”

从极少的记忆里挑拣出来,王行记得母亲家人曾提起父亲被捕的情景。吴振鹏在上海搞工人运动时,曾被国民党抓过两次。“母亲的小叔叔与北洋军阀张作霖有交情,他非常喜欢父亲,所以这两次被捕都是他托了关系,说父亲是病休在家的大学生,给保了出来。1933年的那次被捕,因为叛徒当面指认出了父亲,这次母亲再托关系已经不管用,保不出来了。”

研究吴振鹏的郭必强说,上世纪80年代他们着手写革命烈士传记,对于吴振鹏妻子后来脱离共产党、走向了不同道路,没有提及了。“过去的教育把历史给简单化了,其实真实的历史远比我们想象的要复杂。每个人物所走的道路,都是多种因素促成的。”

王行生活在重庆外婆的大家庭里,舅父王民心是个民族资本家,开了一家“开明书店”,职员及子女是中共地下党或者党的外围人士。舅父的朋友们常在书店聚会,有时候聚会在防空洞里,“我当时不知道,看到他们表面上吃吃喝喝,以为他们在打桥牌”。大人们总是支开王行,让她在门口踢毽子,“我的小名叫小鹏,这也是对父亲唯一的纪念了。大人们总会嘱咐,说:小鹏啊,来了客人一定要咳嗽几声,要来报个信”。一直到长大了些,“这才明白舅父进行的是进步运动,我自己很快也成为学生运动的积极分子”。

王行的母亲后来在国民党的救济院工作,“她偶尔来外婆家看看我,实际上我们的情感交流非常少”。遇到节假日,王行也会到妈妈家吃饭,“妈妈的生活也非常普通,住的地方很简单,家里饭菜一般,没有请佣人,算不上富裕”。

王家是个遵循孔孟之道的大家庭,王行记忆中母亲和自己的兄长之间,相遇都是礼貌而淡然的。两兄妹,一个在支持共产党运动,一个为国民党政府做事情,“两人见面从来不谈政治,也就是聊几句家长里短”。王民心的进步书店,为地下党活动筹集经费,也为去延安的同志饯行,“从来没有被国民党政府查抄过,我想母亲对于书店里的进步活动,心里其实也是知情的”。兄妹间也从来没有公开争论过不同的主义,“回想起来,这也是他们成熟的一种表现吧。争论不会有多大效果,亲人还是亲人”。

1950年王行参加工作,第一次遇到要填表,介绍自己的家庭成分和社会关系。“我的第一想法是,不应该填母亲的成分,我们虽是母女,却并没有抚养关系。我这个人很老实也很天真,想着舅父在农村还有些土地,就填自家是地主兼资本家,这下子把家里成分填大了,后来受到不小影响。”到了“社会关系”这一栏,王行把能够想到的舅父和母亲的朋友,一一填了进去。“其实舅父虽然做进步工作,但是书店为了生存,他与国民政府中的一些中高层人物也有往来,我根本不了解局势的复杂性,把这些人也填了进去”。反而是父亲的事情,王行没有刻意张扬,只说在南京雨花台去世。“后来我因为‘出身不好、社会关系复杂’,在政治风波中受了一些苦。”

三代人

一直到若干政治运动过后,平静下来的王行再回想母亲,隔阂突然淡化了许多。“我从来没有走进过她的内心,父亲牺牲时她才23岁,她也有自己的很多难处。”父亲的3张老照片一直留在母亲箱底,王行永远不知道母亲的内心,在那风云突变的年代,有过怎样的纠葛。对于早逝的父亲,王行在晚年了解到他的遭遇后,“当我喝牛奶的时候,会突然想到,父亲恐怕是一辈子都没有尝过牛奶的滋味吧”。在家看到瞿恩被枪决的那出戏,她说,“流眼泪了,想到父亲当年,一下子非常能体会他的情感,那样伟大的情感!”

由于从小看着舅父书店中的红色书刊长大,王行解放前开始参加学生运动。1950年她进入西南团校第一期学习,然后被分配到乐山搞团委、党委宣传工作,做过中学校长,“一辈子没有离开宣教工作”。在黄若萌看来,父母这一辈也是有故事的人,早年间他们在特殊年代有意或无意的选择,决定了不同的命运。

黄若萌的父亲黄永桂是乐山人,在成都读高中时,热血沸腾地想要加入部队打日本鬼子。“云南离四川近,父亲便去云南参加了远征军,一直打到过缅甸。”几年后,黄永桂回到四川大学读书,为共产党的外围组织工作。解放后黄永桂一直在乐山做教育工作,当了多年的中学校长,1978年十一届三中全会后解决了当过远征军的政治问题。黄永桂一家是个极为庞大的家庭。黄永桂的父母共生育了13胎,其中两胎是双胞胎,因为信仰了不同了主义,道路迥异。“父亲的二哥是黄埔毕业的,他的故事已经被淹没了,我们也不知道他是黄埔哪一期毕业的,有过怎样的理想和主义。”

在“文革”中度过童年的黄若萌,称自己打小性情顽劣好斗,身为“黑五类子女”时常不堪欺凌揭竿而起,又常与三弟联手恶搞,使得“走资派”父母时常分头登门道歉,难以清闲。盛怒的父亲对3个儿子“责以日日习字,晨昏各课,以匡野犷”。现在3个兄弟各有所长,老大任职政府,黄若萌由声乐演员走向荧幕,三弟成为四川美术学院的教授。

母亲王行退休后其实也没有真正休息过。“我当了10多年的老年志愿者,配合学校给年轻一代做思想教育工作。”王行组织的老教师宣传队,不仅在乐山名气很大,她本人还成为中央五部委联合表彰的“全国关心下一代优秀工作者”。77岁的王行说,“我们比起父亲那一辈革命家差远了,只能说我尽自己的能力关心社会,也算继承了父亲的遗志吧”。■ 家史历史范希亮一段黄埔范汉杰吴振鹏父亲交错瞿恩黄若萌国史