教育业的拐点

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

又到了高考的日子。就在开考的前几天,教育部透露,今年高考报名人数比去年约减少40万,将有84万应届毕业生不参加高考。招生计划却是按“惯性”在增加,一减一加间,今年的录取率将再增5个百分点,达到62%,在北京,录取率竟达到79.5%。如此高的录取率,还有提升的可能么?换言之,高速增长的教育产业是否来到了拐点?

与发达国家和地区比较,我国的高等教育显然没有到“按需分配”的状态。即使和周边“一考定终身”的国家和地区比,录取率上仍有差距,这个拐点似乎还没有到来。我国的台湾岛,2007年高考录取率达到了96%,2008年,即使总分只有两位数的考生也被大学录取,录取率达到了97%,岛内几十所大学、上百个系未能足额吸引大学生报名。在韩国,这一数字虽未如此高,但95%的适龄男青年都上大学,女子却由于文化观念上的原因,比例较低。日本的大学录取率也超过了70%,但随之而来的是近年来对大量评鉴不佳的院校停止招生。我国台湾地区也开始对良莠不齐的高等院校予以整饬。我们这里,虽然偶尔有三类院校和高等职业院校报到率不足的消息,但教育资源还没有丰沛到要大批削减的程度。

如果说我们的生源还有潜力可挖,还在于以上提及的国家或地区都普及了高中教育,近乎全体初中生都升入了高中,毛入学率相当高。毛入学率指高等教育在校生数与传统的适龄人口之比,反映的是国家提供高等教育机会的整体水平。而我们,不妨以2007年为例,全国初中毕业生1964万人,普通高中招生840万人,初升高录取率仅42%左右,一大半适龄人口连参加高考的机会都没有。如果这部分人口的受教育需求被释放出来,教育资源仍面临着另一轮扩张。只不过,这轮潜力的释放却远非上一次,天时、地利、人和,享受到的是几十年积累下来的制度性资源欠缺的红利。

问题是,高校扩招几乎把教育欠缺的红利“吃尽”了。在中国大学扩招前的1998年,高中毕业生中能够上大学的只有43%,而扩招后到2004年高中毕业生中能够进大学的达到82%,几乎翻了一番。正是这个比例的提高,促使中学教育发生了革命性的变化。大学扩招的前10年,我国高中的在校生只从746万增加到938万,10年中增加了192万人,平均年增率只有2.3%,而高中毕业的人数10年中只从251万增加到252万,几乎没有增加,这和同期的经济发展完全脱节。考大学大多数考生不过是陪衬,自然没有积极性。因为大学扩招,中学毕业后考进大学的机会增加,9年义务教育后继续读高中的学生迅猛增长,大学扩招也带来了中学的扩招。1998到2004的6年中高中在校人数和毕业人数都迅速增长,在校人数从938万增加到2220万,年增率为15%;高中毕业人数从252万增加到547万,年增率为14%。甚至本来义务教育的初中,入学率都有所增加,大学扩招后初中入学率增长5.4%,超过同期的初中学龄人口增加率2.6%整整一倍多。

大学扩招引发的读书热发展到高潮,就是在2006年全国初中招生1930万人,虽比上年减少58万,但居然超过小学毕业生人数。据分析,如此有悖常理的现象是因为国家对农村义务教育实施“两免一补”政策并加强了寄宿制初中建设,极大地鼓励了应届农村小学毕业生和失学的往届小学毕业生进入学校读初中的积极性。但随后,历史欠账一次性偿付后,小升初的比例就恢复正常了。

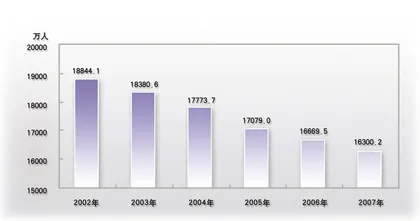

政策变动往往带来民众的激烈反应,但长期看,人口结构仍是教育资源的“蓄水池”。根据国家统计局的年报,中国现阶段的适龄升学人口正在不断下降。2008、2009和2010年,应届高中毕业生人数分别是849万、834万、803万。适龄人口总量的减少是高考报名人数减少的直接原因。应届高中毕业生12年前入学,不妨从1997年以后的教育年鉴解读出这个“蓄水池”的深度,《1997年全国教育事业发展统计公报》上记载:“全国小学62.88万所,比上年减少1.72万所;招生2462.04万人,比上年减少62.62万人。”此后除了2002、2006和2007年,小学入学人数都在下降。2007与1996年相比,全国小学数量从64.6万所减少到32.01万所,减少一半还多;招生人数,从2524.66万人,下降到1736.07万人,减少了788.59万人。尤其值得注意的是,明年参加高考的学生乃1998年入学的小学生,这是有史以来小学入学人数下降最多的一年,一年减少260.66万。接下来的两年中,小学入学人口又分别下降了172万和83万。随着上世纪90年代出生的孩子进入读大学的年龄,计划生育政策对大学的影响开始显露出来。除非国家实行12年制义务教育以及免费的大学教育,释放出因贫富分化而不能入学的生源,初中、高中乃至大学都面临着当前小学被撤并的命运。■ 拐点教育业