石库门,“世博”下的身份重建

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

一个独院式居住样本:石库门原貌

“这一片房子原来都是我们家的。”站在自家旧宅的三层晒台上俯瞰,王庭栋在那一刻恍若这片老式石库门的主人,像80多年前他的祖父一样。

被四周的高楼包裹其中,这一小片残存的坡屋顶大小样式不拘一格,仍呈现石库门里弄特有的鱼骨状序列,连绵起伏,可以想象当日铺陈开来的景象。如王安忆所描述的:“站在一个制高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。它是这城市背景一样的东西。街道和楼房凸现在它之上,是一些点和线,而它则是中国画中称为皴法的那种笔触,是将空白填满的。……它是有体积的,而点和线却是浮在上面的,是为划分这个体积而存在的,是文章里标点一类的东西,断行断句的。”

这栋房子位于济南路185弄景安里18号,王庭栋生于斯长于斯已经70年了。站在这里,明显可以看到18号的不同,宽度几乎是对面3栋房子的总和。王庭栋手一挥:“景安里18号到24号都是我祖父造的,占整个景安里的半壁江山,另一半属于来自绍兴的‘梅干菜大王’高家所有。18号自家住,几乎是其他房子的3倍大。”

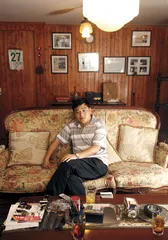

屋顶的风扇不停歇地摇着,几乎占整面墙的落地长窗下,曾经的“上客堂”宽敞明亮,红木桌椅、钢琴、关公造像,可想象早期独院式居住的石库门生活的模样。发丝梳得根根分明,王庭栋神色骄傲地端坐在祖上的家业中。

( 王庭栋 )

( 王庭栋 )

王庭栋告诉本刊记者,他并没有见过祖父,他1939年出生时,祖父王智荣已经过世3年了。他听父亲说,祖父11岁就去当船工,不堪其苦从宁波逃到上海,从小工匠一点一滴做起,后来开了营造厂。“这营造厂应该有相当规模,建了很多工程,包括为当时的上海第二大商人刘鸿生建了招商码头。”王智荣最大的成就不是这些工程,而是终于在52岁得了个独养儿子,就是王庭栋的父亲。为了这个儿子,王智荣决定买下位于法租界的济南路地块,为自己家建房,其后又在附近和宁波同乡合资建了光裕里。“祖父在宁波乡下也同时买下100亩地,建的房子和上海一式一样,那是留给女儿们的,上海的房子都给儿孙。”

王庭栋记得,“文革”前老房子门楣上还有“1923”字样,那是房子建成的年份。19世纪中叶起,由于太平天国战事的影响,江浙一带的难民大量涌入上海租界,打破了华洋分居的局面,房地产商们于是发展出了石库门这一新的既节省地皮、又具有多种居住功能的建筑类型。而20世纪二三十年代,是石库门建造最火热的时期。当年在上海地产业最有影响的英国商人史密斯说:“我的职责是在最短期内致富,把土地租给中国人,或是造房子租给中国人,以取得30%到40%的利润。”王智荣的资本没那么大,而投资的想法也更传统些。王庭栋说,年迈的祖父对新娶的儿媳说,“生5个孩子,光收房租也够他们用了”。儿媳后来果然生了5个,王庭栋是长孙,但祖父都没有见到。而他留下的景安里7栋房子,也在新中国成立后变成公产,后来只归还了自家居住的18号。

( 阮仪三 )

( 阮仪三 )

这栋老宅的传统痕迹大多已在“破四旧”时缺失,包括石库门最具标志性的石质门头纹饰。营造商王智荣不愿假手他人,自己充当了房子的设计师。这栋房子属于老式石库门住宅,3间两厢房。整座住宅前后各有出入口,来客一般走后门,前面的黑漆大门一般是不开的,只在有重要客人或谈生意时打开。前立面由天井围墙、厢房山墙组成,正中即为“石库门”,以石料做门框,配以黑漆厚木门扇;后围墙与前围墙大致同高,形成一圈近乎封闭的外立面。细节上也不马虎,用了混凝土外墙,当时的混凝土还是天价。一进门是一个横长的天井,两侧是左右厢房,正对面是长窗落地的客堂间。王庭栋说,楼下的大客堂为会客、宴请之处,原来摆着八仙桌、太师椅,正中是“福禄寿”画像和“存德堂”牌匾。还有间小客堂,为招待乡下亲戚或低身份客人的。两侧为次间,给祖父的自备车夫等男佣人居住。

王庭栋告诉本刊记者,祖父生前每天早晨很早起来,坐上黄包车去福州路一家茶馆谈生意,一直到他70岁左右迷上了跑狗。后面有通往二层楼的木扶梯,再往后是后天井,其进深仅及前天井的一半,有水井一口。后天井后面为单层斜坡的附屋,做厨房、杂屋和储藏室。二楼的格局与一楼类似,只不过这里的客堂和厢房供家人起居使用,更为私密。二楼的西厢房居住最好,因为窗子朝东,光线更好。一开始这房子是祖父的卧室,但后来父亲结婚后,祖父就搬到了东厢房,把这最好的房间给儿子媳妇住,“因为他着急抱孙子。还为此配了专门服侍母亲的‘房间姨娘’”。与当时一般人家的两层石库门不同,王家的石库门是3层的,三层客房给客人居住。最上层是两间晒台,一半露天,一半有顶可防下雨,后来祖父把内晒台改了娱乐室,打乒乓球。祖父过世后,这间娱乐室成了第一间出租的房子,那还是在抗战时期。

( 吴梅森 )

( 吴梅森 )

同济大学罗小未教授认为,石库门弄堂建筑中这种不中不西、半中半西、又中又西的不纯性,存在于上海近代社会和文化的各个方面和各个层次上。正是这样一种特有的中西合璧,形成了上海包括弄堂在内又不止于弄堂的上海近代建筑的最大最重要的特征。这种中西合璧不仅表现在建筑形态上,更表现在石库门里的居住方式上,既长幼有序、尊卑有别,又不失实用和舒适。

营造商王智荣家的旧时石库门的旧式牌楼、黑漆大门、黄铜门环、传统砖雕青瓦门楣以及前后楼和正厢房的尊卑秩序,仍隐含着早期乡村移民的地主式理想。但一些现代设施的缺失,也为生活带来不便。这与来自宁波乡下的王智荣的生活习惯有关。“祖父思想守旧,坐黄包车,住石库门,与外公坐小汽车、住花园洋房形成鲜明对比。甚至连照片都不让照,现在留下的只有画像。”王庭栋说,祖父也不能接受新式马桶,一直用“坐箱马桶”。这直到上世纪80年代才改装。

祖父去世后,王家的排场就没那么大了,王庭栋父母遣散了多余的佣人,把法藏寺下面的商铺卖掉,把景安里其他6栋房子出租,“每季度能收900块银元的房租,每栋房子每月租金大概40到50块钱”。这是一笔大数目,当时的一石米才两块钱。以20多石米的价格租房子,当时只有极少数人租得起。

一开始石库门里的阶层是很分明的,王家属大房东,还有一些中产阶级的银行职员、律师、教师构成的二房东,再后来转租给市民阶层的三房客。等到新中国成立后一栋房子被分租成五六家,里面的人就更杂了,妈妈不让王庭栋他们出去玩。“家里有家庭教师和奶妈。如果出去和弄堂里其他小孩玩,吵架了,妈妈就打我,‘谁让你出去了!’”

18号的三层新中国成立后也住进了一户人家,这房间就要不回来了,“两家的关系一直很僵”。后来他们再不愿把房子出租,现在的房产证上写了他们五兄妹的名字,算是共同财产。兄妹们后来都搬出去住了,只有王庭栋还守着老房子。他一再叮嘱本刊记者寄报道给他,“我要给在外地的兄妹们看,他们肯定会高兴”。作为长孙,他觉得这是件光宗耀祖的事。

变异的市民空间

王家这种保留至今的独院式石库门居住几乎是孤本了。朱大可总结过石库门的发展简史:它的居住模式经历了3个阶段——早期的殷富移民的独院式居住、中期的租赁居住和晚期的高密度杂居。

1930年前后,随着新式里弄和花园洋房的大量建设,石库门里弄演变为平民阶层竞逐的对象。在夏衍1937年的剧作《上海屋檐下》中,石库门人家的所谓体面已经名存实亡,虽然他们彼此仍以先生、太太相称,但是“赵太太”(丈夫是小学教员)已没有存钱的奢望,只求不背债就谢天谢地了。石库门里已没有那种家给人足、享受都市生活的气氛,而是每况愈下、无力挽回。

“抗战开始,包括石库门在内的将传统价值观融于现代文明的新思想戛然而止了。”同济大学国家历史文化名城研究中心研究员张雪敏教授告诉本刊记者,“各地来的移民将生活习俗在石库门里荟萃了,博采众长,熔于一炉,但还未凝炼出一种新民俗,未形成一种信仰。这也是上海石库门与福建土楼、广州开平碉楼的差距。”这种“唯一性”的缺失也让石库门申请非物质文化遗产一波三折,其中一位参与者对记者说,“一开始的申报方向是文化习俗,我们的计划雄心勃勃,要抽样调查1000人,按不同地域的移民来分类。后来发现是不可能的,石库门里五方杂处、三教九流,无法提炼”。后来在一位“申遗”专家的指点下,他们转而申报营造技艺,“石库门的营造脉络已经半脱离传统民居的体系,形成了结合房地产开发、匠帮和营造厂、中西合璧的营造技艺”。

最底层的石库门生活也有着特有的时间序列。上海作家淳子曾这样描述:“老式石库门弄堂的清晨往往是这样开始的:天还未亮,一声粗犷厚实的‘拎出来哦……’把一条弄堂就叫醒了。那种红漆描金的马桶,结婚的时候,是一件很重要的嫁妆。还有一首老电影歌曲,是金嗓子周旋唱的:‘粪车是我们的报晓鸡,多少的声音都随着它起,前门叫卖菜,后门叫卖米。’粪车、马桶,经周旋一唱,谁也不觉得肮脏。”之后,上海人早餐“四大金刚”摆上了桌子:大饼油条、豆浆粢饭、泡饭。上班的人上班走了,弄堂里依然热闹:后门口厨房间特有的烟火气,天井里、小竹椅上读报纸的老人,水龙头上家长里短的中年妇女,收音机里高一声低一声的评弹或者越剧,路过的人,随便听了一句,哼着,走远了。守夜人出来,石库门才逐渐沉寂下来。

淳子儿时经常去的一条弄堂,是陕西路上的步高里。步高里是旧式石库门里弄住宅,由法商设计并建于1930年,共有砖木结构3层楼房79幢。步高里最大的特点便是弄口中国式的牌楼,上面有中文“步高里”、法文“CITEBOURGOGNE”以及“1930”字样。1989年,步高里被上海市人民政府公布为上海市文物保护单位。

菜场、米店、酱油店、修鞋摊、坐堂的中医、牙医、宁波裁缝铺……这些店铺将步高里和外部城市空间结合起来,是石库门的公共空间。总弄,对于城市来说是弄内空间,对于弄堂居民来说则是“公共广场”,小孩在这里玩耍,老人在这里聊天。进入更狭窄的支弄,陌生人便处于各家的视觉焦点之中,“你来找几号?几层?几层姓什么?”这是弄内最安全的公共空间,弄堂内浓烈邻里关系也由此产生。进入石库门,则完全进入了各家的私密空间。

杨启时住在步高里19号,他家厨房里盘着9根煤气管道、9个灯泡,意味着这栋房子里住着9户人家。“步高里一般住四五户人家,我们这房子靠主弄,多两个厢房,住的人也多。”杨启时住二楼30多平方米的一间,“一楼走7级是二楼的亭子间;再走7级是二楼房间;再7级,三楼亭子间;再走13级,是晒台。每一点空间都没浪费”。

“过去,屋顶上是没有‘老虎窗’的;后来人口密集了,有人就开始搭建阁楼,开‘老虎天窗’。有点经济实力的甚至拆顶加层,就是上海人所说的‘假三层’。”杨启时告诉本刊记者。

在上海的石库门弄堂里,步高里算是规模较大、质量比较好的,一栋栋刚修复出来的红砖房像兵营一样罗列整齐。去年,步高里作为卢湾区试点,刚改造了外墙修缮和卫生间,花费700万元,其中,每户居民出资100元,市文管会奖励资助了100万元,其他都由区政府承担。这马桶是改良过的,“排污管借用了废弃的烟囱通道,埋在墙内。地下的化粪池,也不会影响其他管道”。

装了马桶的步高里居民们仍有意见,“装一个马桶要占用1平方米面积啊”。而且因为要走管道,“只有楼下和楼上的南北立面房间的居民可以装,楼上中间户没法装”。

改造后的步高里显露出石库门建成之初的精美外观,但内部空间变动不大。政府花钱改造也意味着要将步高里这种在一定历史条件下形成的“72家房客”、“螺蛳壳里做道场”的窘迫生活固化下来,在里面住了一辈子的居民们隐约觉得失望。刚从上海市规划局副局长岗位回到同济大学任副校长的伍江告诉本刊记者,这种做法仍有局限性,“里面都是已经破坏了的,只是留了外面的壳。这种内部应该被固化下来吗?”

但无论如何,步高里的物质形式没有被直接铲除。“上海在‘十一五’计划中提出,要改造二级旧里400万平方米,好几个区提出要消灭二级旧里。我一听就慌了。‘二级旧里’的提法本身就有问题,这更多是从使用价值角度去划分的,而置其文化价值和历史价值于不顾。”阮仪三告诉本刊记者,“石库门已经在上世纪80年代以来的城市改造中消失大部分了。去年世界纪念地基金会(WMF)已经对我们提出警告,并将上海20世纪二三十年代的一大批建筑列为‘世界上一百项最濒危的建筑和文化地点之一’。”

伍江担心,石库门申请非物质文化遗产会造成假象:“记忆还在,房子无所谓?现在最怕的就是物质消亡。”

石库门改造,渐变式路径?

将王庭栋他家那片石库门弄堂包围其中的,就是新天地和它周边开发的高楼。当年新天地拆迁,拆到他家弄口那条街,停下来了。王庭栋一路看着新天地成为上海最时髦热闹的休闲地,看着周边的楼盘从2万元/平方米涨到八九万元/平方米,成了浦西最高价,却跟他的石库门生活没什么关系。“新天地没石库门的味道了。”他只是反复说。

“新天地的商业运作成功,映射了现代城市发展中对旧时代的回顾和眷恋,对外国人是猎奇,对中国人是怀旧。”见证了新天地开发过程的阮仪三告诉本刊记者,借用石库门的符号也是某种偶然。因为地块内有“一大”会址,这4栋建筑绝对不能动,周围的高度、肌理也有严格限定,客观上也必须留下一片石库门外观。“新天地”也得名于此——“一大”为“天”,“地”为房地产。外观不能动,没讲里面不能动啊,于是内部偷换概念,掏空了或改变功能。这种商业模式的开启也冒着极大的风险,“当时一平方米的拆迁改造费是1.3万元,商业回收8000元,周边绿地一平方米1.8万元。这部分是亏的。后来这里‘火’了之后,靠周边的房地产开发收回成本,房价翻了3倍”。

“为了一小片新天地,几乎拆光了整个太平桥地区。这种改造的成本太高了。”伍江告诉本刊记者。但从另一角度看,新天地的商业成功也使得非专业人士意识到石库门的潜在价值,“无论哪种改造模式,也还要借助商业力量”。

位于泰康路的田子坊更是一个意外。周末时候,这塞满了画廊和商铺的狭小弄堂里人满为患,几乎挤不进去。这里原是法租界和华界的交界处,为了充分利用边角地皮,这里的房子参差不齐、大小不一,现在看来反而类型丰富、曲径通幽。与单纯的居住型石库门不同,这里是典型的弄堂、工厂混杂的城市街坊,曾有上海食品工业机械厂、上海钟塑配件厂等8家工厂在此生产。上世纪90年代企业效益逐年下滑,“弄堂工厂”大面积闲置。

商人吴梅森率先租下了最大的一家,1万多平方米的食品机械厂。当时陈逸飞、尔东强想找工作室,被这弯弯曲曲的弄堂工厂吸引留了下来。黄永玉将这条本无名气的小弄堂命名为“田子坊”——因“田子方”是历史上有文可查最早的画家的名字,在“田子方”的“方”旁加一个“土”,取其谐意,寓意这里是文人、画家、设计师集聚地。如今,坐在原食品机械厂工作室的吴梅森当仁不让地自称“田子坊总策划”,他只是后悔当初没有多买下一些工厂。他告诉本刊记者:“当时我租了20年,租金是每天每平方米8毛。现在我转租出去已经是1.5元到2元了。”

从弄堂工厂开始,艺术家们喜欢去弄堂里转,慢慢把店铺蔓延到石库门弄堂里去。“当时是不允许的,都是偷偷进行。”吴梅森说,田子坊的演变是自下而上的过程。政府一开始并不支持搞创意产业,拆迁通告都贴了,竖起了3栋高楼的开发模型。后来名气越来越大,成了卢湾区的名片,去年4月12日定下不拆了,还给了“居改非”的政策,允许注册公司。“这是上海所有的石库门区域里唯一的一处。”

新疆回沪知青周心良是石库门居民里“第一个吃螃蟹”的人。那是2004年,他当时每月养老金只有300多元,身患肾脏囊肿急需手术,不顾拆迁通告,他将自家32平方米的房子租给一位服装设计师,月租金3500元,自己拿出其中一部分租下了二楼的空房。周心良尝到了甜头,如今在田子坊咨询公司做房屋租赁,借助多年的邻里关系,把田子坊每栋房子的供求关系摸得一清二楚。

“现在的主要问题是原住民和商铺之间的矛盾。租出房子的贫民翻身,靠房租外面租了新房,有的还交了按揭买房,喜气洋洋。二、三楼没租出去的政府又不会拆迁,又饱受一楼噪音之害。”周心良说,他们考虑将原来“单户出租”方式改为“整幢出租”,将楼上、楼下、前厅、后堂全部打通,扩大原住房的使用价值。去年区政府确定每年要投资1000万元对田子坊进行整体规划,确定要保留商住混居的多元状态,期待对居民进行利益平衡。

“石库门改造应该有多种可能性。比如尚贤坊,正在设计建筑内部构造不动,改造为石库门旅馆,这是不是也是一种模式呢?”伍江认为,从某种意义上,石库门比四合院更容易市场化。四合院是更为传统的中国民居,占地一般上千平方米,现在要么是变为大杂院,要么是改造为富人居住。而100~200平方米、为中产阶级设计的石库门更容易恢复为原有的一家一户居住格局。“不一定整体开发,应该鼓励一家一户互相买卖,探讨更多局部或渐变式改造的模式。”■ 世博身份上海的弄堂石库门田子坊建筑重建