平遥城里,一座锦宅

作者:三联生活周刊(文 / 陈晓帆)

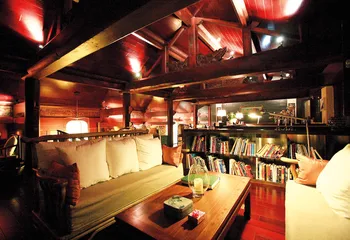

( 二楼的图书室和酒吧 )

( 二楼的图书室和酒吧 )

作为一座中式院落,锦宅和平遥古城实在格格不入。锦宅位于平遥老城中心的东大街,距城中最热闹之处——明清街一步之遥。它临街的墙全部推倒,改为落地长窗,白天一扇扇木窗栅就打开。这些窄长的木窗栅在平遥是没有的,它们的颜色也不是平遥老宅子一贯采用的黑色,而是浅一号的朱红色。檐下,是本色木雕,而非彩绘;大门上方,不挂大红灯笼,有一对黄铜带子螺旋转出来的纺锤形吊灯。从全玻璃的大门、窗户看进去,屋里也摆着中式桌椅,可感觉和城里云锦成、天元奎那几座老宅子咋就那么不一样呢?

锦宅主人杨静也是个与众不同的人。杨静40多岁,多数时间在走南闯北,小时候跟着做地质勘探的父母走,大了自己背着背包走,走得人情练达、英语流利。因为生意的缘故,有些年她常常到平遥来,平遥灰蒙蒙的色调和冬天飘散的煤烟味让她想起童年。上世纪90年代末,她想在平遥安个家,买下了第一座院子。它原来是某丝绸商的宅第,1949年后做过供销社、眼科诊所、小工厂,后来成为大杂院。住老房子,烧煤做饭取暖、用公共厕所,对于平遥人而言,丝毫没有诗意,也无关荣耀和使命感,周围3座院子的主人先后也把院子转让给了杨静,搬进了新城的楼房。

“怀旧”和“乡愁”都是书面词语,杨静是无论如何不想把老房子里的生活方式也一并买过来的。而传统的中式建筑形态里,现代生活方式如何存在?她要翻修。“翻修不是建一件假古董。‘中式’只是一个概念,今天的中式住宅要有今天的印记。”这就像她穿的黑色亚麻布上衣,美国设计师卡尔文·克莱恩的作品,有中式传统服装的轮廓,领子的式样却是西式的。她请来了古文物专家赵昌本和著名建筑师安东·皮卡多(Antonio Ochoa-Piccardo)。赵昌本年逾古稀,出身平遥书香门第,小时候念过私塾,和平遥的文物、古建筑打了一辈子交道。安东是在北京执业的独立建筑师,出生于委内瑞拉,曾任SOHO中国的首席建筑师,主持过“长城脚下的公社”项目。背景、经历迥然不同的二人对翻修“中式建筑”有一致的观点。

赵昌本认为,翻修中式建筑应该把握它的核心,即表现出均衡对称的空间感,通过院落房子的位置体现出有主从关系的人际和谐。“中式建筑是变化的,明代的建筑不同于宋代,到底什么是最正统的中式建筑,能给出定论吗?平遥留到今天的建筑最老的也是清代的,原封不动翻修造出‘老房子’,也不过是清代的。”细枝末节,不必拘泥。比如黑色,平遥自古是县制,用不得皇家的红色。烧煤空气有污染,白色不禁脏,也不吉利,蓝色又过于刺眼,建造民居时只能用猪血给外墙、门窗刷上黑色。今天则不用考虑等级礼制,完全可以摈弃黑色。至于屋檐下的彩绘,原本寺庙建筑才有,不知怎么民宅也画上了,实在不伦不类。至于引进现代元素——当然这些元素基本是西方建筑师发明的,“东西方有碰撞也挺好,只要撞得不疼就好”。

上世纪60年代末,安东曾随父亲来到中国生活了两年,中国的老师还给他取了个有鲜明时代色彩的中文名字“洪武”。他1993移居北京,做过不少老建筑改造项目,大者如上海外滩18号,小巧的如北京钱粮胡同四合院才100多平方米。“长城脚下的公社”里,他设计了一座红色的悬桁式混凝土与木结构别墅,其中融合了中国传统建筑的元素。安东认为,只要不破坏、不拆除老建筑原有的主体结构,就能够保持建筑的古老魅力,可以在其上适当添加现代元素,以适应生活方式的变化。他绝不会拆掉原有的梁、柱,也不会变动它们的位置;但他会把旧式门窗加大加宽,尽可能多引进自然光,让房间更明亮,可宽大了的门窗仍有传统的比例。翻修锦宅时,他把4座院子用传统的夹道、肋门连成一座大院,结构确定后,开始修复住宅。于是,一个外乡人,还是个女的,跟一个扎一小辫的高壮“老外”,为了翻修老宅子把各路工匠折腾了4年。做公用卫生间时,工人们很自然地把苹果绿的玻璃装在了男卫生间,水粉红给了女盥洗室,可杨静偏偏说,他们把颜色用颠倒了。这些事儿在平遥没法不家喻户晓,今年锦宅竣工后它当然就成了平遥最出名的“装修”。

( 锦宅酒店的套房 )

( 锦宅酒店的套房 )

赵昌本老先生介绍说,平遥的民居院落受经济条件制约,面积不大,加上冬季天寒风大,为了避风形状狭长。旧时大家庭生活中伦理秩序排在首位,狭小的院落没有为个人隐私预留空间,在今天显然行不通,安东便在正院中央种植了一片竹子,隔开了东西厢房的视线;在一个后院,则在院子中央用锈铁板做了个细长的小喷水池,从心理上制造“有隔阂”的感觉。

“票号”产生后,平遥经济空前繁荣,临街建筑都作为商用。人多房少,便向上发展,但官方对百姓住宅的高度有限制,于是平遥南北朝向的主房、正房,都修有二楼,作为仓库或作坊。锦宅里的二层楼,安东去掉了中式住宅的重要元素——顶棚,二楼的空间不再压抑,梁柱虽然露了出来,安东却说,梁柱上刀砍斧斫的痕迹是老房子最有魅力的装饰。其中的临街房,安东规划为公共空间,分为起居室、餐厅和小会客厅;二楼改为酒吧和图书室,但二楼并不完全封闭,有的地方一楼可以直接看到二楼的天花板,在二楼又能看到起居室,空间多了变化。

( 临街房全部改为落地长窗 )

( 临街房全部改为落地长窗 )

平遥的民宅造型纤细,院内主体建筑一般都是三间,房间的进深很狭窄,为了让空间显得宽敞,安东在室内一扇门都没有装,除了小会客室有私密要求装了一扇推拉门。“门是对空间的浪费。取消了装帧门相和隔墙,没有装饰物或其他杂物,空间才能成为主导者。”安东说。院内的每一排房子都改成独立的套间,每一套内部都没有门,哪怕是卫生间。睡眠和起居空间,用镂空的月亮门隔开。起居室通向二楼图书室的楼梯,安东做了一个西式的旋转楼梯。“传统楼梯太占空间,图书室和酒吧用得少,何必为它们浪费地方呢?”

古建筑修复除了深度清扫砖木结构、木雕上积聚了百年的灰尘,还要对损坏、缺失的门窗进行修补。安东和杨静尽可能“老料新用”,从别处淘来老的梁柱、门板、窗框、木雕、砖石,但用的时候却不一味按老规矩来。现在,年轻工人已经不会做传统活路了,杨静和安东找的全是60岁以上的工匠。他们的锦宅,没有一幅彩绘,保留了雕花的木质门窗,拉开它们,里面还有一道现代化的玻璃门窗,均为德国制造,边框都是木制的,活页、扳手、锁扣用起来很顺手。“我们特意不用铝合金门窗,铝合金与中式宅子不搭。”杨静告诉我。

( 酒店大堂的雕塑作品 )

( 酒店大堂的雕塑作品 )

内部装饰,调子是中国民宅传统的灰色、白色,还有木本色。在公共空间,安东用了大量蒙古黑——一种深灰色的大理石来装饰墙面和地板。他让工匠把大理石切割成窄条,一块一块密密地砌好,砌出砖面的感觉。工人不解,说抹上洋灰,再用水泥勾出线条,这活儿我们在行。“传统上灰砖是室外建筑材料,我把它们用在室内,比例、材质都变了,但做得更精致,是为了得到手工的感觉。”他用竹子铺地板,米纸做顶棚和壁纸,要么是丝绸——杨静的一位服装设计师朋友耐着性子剪了几千张名片大的朱红色丝绸碎片,再缝到一起贴在墙上,起居室的一面墙就装饰好了。

杨静和安东均认可“装饰即罪恶”,锦宅内没有多余的家具、装饰品。安东建议她用皮座椅,她拒绝了,她想起了在尼泊尔,看到佛教徒们抱着小牛小羊去寺庙,实在不忍心。木家具是线条简洁的明代式样,床没有床架、床头,床垫放在竹质地台上,像炕,床头要么是安东在平遥拍摄的黑白照片,要么选齐白石作品的局部,两只麻雀或一颗石榴,放大后用平遥当地的漆画工艺制作成壁画。卫生间,洗脸盆安在中式条案上,没有毛巾架、橱柜。有的房间连书桌都没有。杨静在室内、夹道挂了很多朋友高平画的水墨小品,诙谐幽默,也有当代艺术家的摄影、雕塑作品,她把锦宅做成了尤伦斯画廊在平遥的延伸。她很少用软装饰,必不可少的靠垫、坐垫用的是素色缎、麻布。地毯只有三两块,也是青花的色彩图案,极为素净。她也在屋檐下挂了灯笼,但不是红的。几天前,平遥规划局领导对杨静说:你家门面的颜色和平遥的主色调不般配,还有,院里为什么不挂红灯笼,却是白灯笼?杨静解释说,灯笼不是白色的,是香槟色。晚上,灯笼亮了,光线温和,锦宅也多了几分平遥没有的温润。

( 床头是安东在平遥拍摄的黑白照片 )

( 床头是安东在平遥拍摄的黑白照片 )

除了自用,杨静把锦宅辟为精品酒店。锦宅有19套卧房,每一套的结构、装饰都不一样。“欧洲最好的旅馆都是仅此一家别无分店的独立酒店,比如伦敦的Claridge's酒店。”为此,她一趟趟从北京运来玻璃烛台、餐具、蒸汽咖啡机、毛巾、床单被罩,让木匠把老房梁切割成小块再拼成餐桌垫盘,房门钥匙也用丝绦和鸭蛋形铜牌系好,铜牌是请北京一位铜匠打制的,上面蚀刻了房间号。

晚上坐在锦宅的餐厅里喝意式特浓咖啡,我突然意识到,我们和锦宅不过是平遥的旁观者。但在某些细节上,锦宅和主人杨静也在悄悄地产生着影响。她请来德国酒店管理专家汉斯培训服务生,每周给他们安排两次英语口语课。这些年轻人都是平遥本地人,一些来自附近农家,已经能够接受穿黑色T恤衫,脸上也看得见自信的表情了。他们穿上改良的中式长褂制服,非常干净亲切。■

( 建筑师安东·皮卡多 )

( 建筑师安东·皮卡多 )

( 正院中央种植了一片竹子 )

( 正院中央种植了一片竹子 )

( 餐厅 )

( 餐厅 )

( 二楼的图书室和酒吧能看到一楼的公共空间 ) 平遥一座杨静城里建筑锦宅

( 二楼的图书室和酒吧能看到一楼的公共空间 ) 平遥一座杨静城里建筑锦宅