开心指数和美好社会

作者:薛巍(文 / 薛巍)

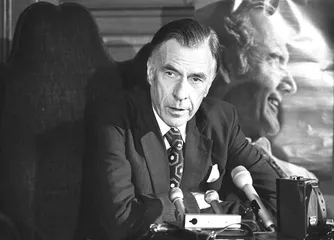

( 约翰·加尔布雷斯和他的著作《美好社会——人类议程》 )

( 约翰·加尔布雷斯和他的著作《美好社会——人类议程》 )

金钱与快乐

1993年,美国经济学家约翰·加尔布雷斯应邀在慕尼黑就“美好社会”这一论题发表演讲。这一系列演讲后来结集成他的第20部著作《美好社会——人类议程》。他说他在描绘美好社会时肯定会考虑可行性,不会去设想一个完美无缺但无法实现的社会。在考虑固定不变的制度建构和人性特征这两个限制因素之后,美好社会是这样的社会:“在美好社会里,所有公民都必须有个人自由、基本的福利、种族和民族平等以及过一种有价值生活的机会。”他依次阐明了为实现美好社会需要实行的经济、教育、环境、移民政策和外交政策。

加尔布雷斯说,因为金钱所购之物以及通常纯粹的获得钱财的愉悦也是美好社会必须接受的。但他反对消费主义:“所有工业国家对消费型经济深信不疑——将用于消费的产品和服务当做人类满足和愉悦的主要来源,以及衡量社会成就最显著的标准。”

美好社会的本质是每个人都能过一种有价值的生活,发挥自己的才能,实现各自的目标和抱负,但人生目标不一定全都是追逐财富和享乐。比如政府要保障就业,但有一些非老非残、也不缺少就业机会的人会选择闲适,他们不愿意工作,对于这类人,也不能拿挨饿来制裁他们,而要予以宽容。福利制度被滥用是不可避免的。

在加尔布雷斯看来,政府的职责是为每个人发挥潜能提供保障,比如保证他们都能受到良好的教育,至于追求什么样的幸福生活则是他们自己的事,所以国民幸福总值不是一个严肃的考察目标。美国宾夕法尼亚大学一项研究综合了20世纪70年代以来各种关于开心指数的调查,得出一个结论:虽然女性得到了更好的教育、更高的薪水和更大的生育自由,但她们不及以前快乐。对此有评论说,为什么要调查幸福这样主观的东西?难道不可以用犯罪率、失业率、教育和医保的普及程度等更客观的数据来测量生活质量吗?

美国斯沃斯莫尔学院心理学教授巴里·施瓦兹坚持认为,国民幸福总值的提出是一大进步。他说,过去10年间,心理学家和其他领域的社会科学家们对什么能使我们快乐了解到了很多。他们教导说,在丰裕社会,钱不像人们以为的那样能买到很多快乐。实际上,对解决了生存问题的人来说,钱能买到的东西非常少。比钱更有助于幸福的是:跟家人、朋友和社群的亲密关系,有意义的工作,安全(金融、工作和健康),民主。

在金融危机之前,没有什么阻止我们追求这些使生活值得过的东西。但研究表明,我们普遍不知道什么对自己有益。当钱在流动的时候,我们用风险取代了安全,我们牺牲了陪伴朋友和家人的时间,把更多的时间用于积累财富,辛苦地挣到钱之后又花更多的时间思考如果花钱。短期内的诱惑太难抵抗。

现在金融危机使人们有机会发现,跟心爱的人待在一起比观看76英寸的高清电视能带来更大的满足。一旦危机减轻,我们也不会受到引诱,又回到过去的生活方式。

金融危机还有另一个好处,它也许会改变社会和政策制定者评估幸福的方式。很明显的是,把幸福等同于国民生产总值不仅不充分,而且会产生误导作用。金融危机也许会使我们制定出国民幸福总值,来补充甚至取代国民生产总值,作为衡量幸福和社会进步的标尺。

美国社会研究新学院教授西蒙·克里奇利指出,幸福是无法量化或测量的,它不能通过经验性的调查进行研究,因而不可能成为任何一门科学的研究对象。幸福是一种存在感,一种自足的、充满时间体验的状态。如卢梭所说:“幸福并没有挂上一块招牌,要认识它,就得到幸福的人的内心中去寻求。但心满意足的情绪是可以在眼神、举止、口吻、步伐中看出来的,它仿佛还能感染到捕捉到这种情绪的人。当你看到一大群人在节日尽情欢乐,所有的人都心花怒放,流露出那穿透生活阴霾的喜悦时,难道还有什么比这更甘美的享受吗?”

活在当下的悖论

亚里士多德认为,最幸福的生活是沉思的生活,最高的幸福存在于理性的运用,因为理性是人的本质。运用自己的理性的人,心灵既处于最美好的状态,也最与神亲近。在一切人之中,哲学家的活动是最近似于神的,所以是最幸福的。

这种沉思的生活显然不是一般人能经常体验到的,相比之下,卢梭在《漫步遐想录》中所说的幸福较为平民化:“假如有这样一种境界,心灵无须瞻前顾后,就能找到它可以寄托、可以凝聚它全部力量的牢固的基础。时间对它来说已不起作用,现在这一时刻可以永远持续下去,既不显示出它的绵延,又不留下任何更替的痕迹;心中既无匮乏之感也无享受之感,既不觉苦也不觉乐,既无所求也无所惧,而只感到自己的存在,同时单凭这个感觉就足以充实我们的心灵,只要这种境界持续下去,处于这种境界的人就可以自称为幸福。这不是一种人们从生活乐趣中取得的不完全的、可怜的、相对的幸福,而是一种在心灵中不会留下空虚之感的充分的、完全的、圆满的幸福。”

卢梭描述的是他在圣皮埃尔岛上,或是躺在随波逐流的船上,或是坐在波涛汹涌的比埃纳湖畔,或者站在流水潺潺的溪流边独自遐想时所处的境界。在遐想时,人是清醒的,但又半睡半醒,他在思考,但不是在做工具性、算术性的计算,只是任思绪随意飘散。他既不回顾已经不复存在的过去,也不瞻望常盼而不来的未来,只感到现在,既不匆忙,又无悔意,这才是人生的乐趣所在:“人间只有易逝的乐趣,至于持久的幸福,我怀疑这世上是否曾存在过。我们今生争取至上幸福的一切盘算都是空想。还是让我们在心满意足时就尽情享受,千万别打算把它拴住。”

维特根斯坦在《逻辑哲学论》中也说:“如果不把永恒理解为无限的时间的持续,而是理解为无时间性,则活在当下的人,就获得了永生。”惠特曼在《草叶集》中说:“幸福不在别处,就在此处,不是为了别的时刻,就为这一刻。”

卢梭问,在这种情况下,幸福来自何处呢?他的回答是:“这种幸福不是从任何身外之物,仅仅是从我们自己,从我们自身的存在获得的,只要这种境界持续下去,我们就和上帝一样自足。”和上帝一样,就是没有时间性,或者在时间中但不关心时间,心灵上没有激情和烦恼,感受到世界和内心的平静。幸福不一定是孤独的。一个人在体验到爱、跟爱人亲密相处,感到周围的世界和时间的流逝时,也能体验到这种幸福感。

但“活在当下”包含一个深刻的悖论:你无法因为它的益处而去追求它。因为期望将来得到回报需要调动未来取向的思维,而这会颠覆整个追求过程。你只能相信回报会自然地随之而来。

也许活在当下最彻底的方式是心理学家所说的完全沉浸的心流状态(flow),全神贯注于一件事,对周围的一切浑然不觉。心流也体现了一种明显的悖论:如果没有意识到那一刻,你又怎么活在那一刻?如现象学对时间的分析,“现在”并不是孤立地出现的,它总是集过去的滞留、当下和对未来的前摄于一身的三重体验边缘域。海德格尔所说的操劳、烦神是不可避免的。■ 开心美好指数社会