宋人画《瑞应图》

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

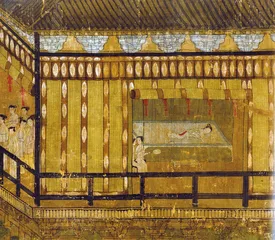

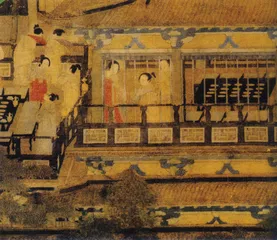

( 左图为《瑞应图》二段局部; 右图为王季迁旧藏《唐宫乞巧图》局部(传为五代人作),两幅画格局相近,可见沿革 )

( 左图为《瑞应图》二段局部; 右图为王季迁旧藏《唐宫乞巧图》局部(传为五代人作),两幅画格局相近,可见沿革 )

“老先生大概80岁上下,在子女的陪同下来到我们这里,将精心收藏了50年多的宋人《瑞应图》交给我们拍卖。对于这幅画卷的时代,当时老先生极为自信,认定是南宋时期的,想必在这几十年里,他也请教过不少的专家。”中国嘉德古代书画部经理胡妍妍告诉本刊记者,“宋元时期的作品数量极少,因此对于它的真伪,我们也是十分小心,特意请来书画界的专家过目。一开始认为会有争议,但没想到的是,专家一致肯定为南宋画。类似作品仅见于天津博物馆,而天津本只有3段,而此本则是全本12段。”

公元1126年,宋靖康元年,金军攻入宋朝都城东京,钦宗赵桓及太上皇赵佶皆成阶下囚。次年4月,金人尽掳城中公私财物,挟二帝及诸后妃与教坊技乐百工北去,北宋就此灭亡。赵构是宋徽宗的第9个儿子,金军攻打京城时,他恰巧被派到外地招集兵马,因此当时还是康王的赵构躲过一劫,侥幸登上帝位。因为未经正常的禅位,高宗一方面并不愿意光复北地迎回二帝,另一方面则刻意宣传自己是上应天意的真命天子,藉以巩固他的皇位。他授意宠臣曹勋编写所谓“瑞应”故事,宣称自己能登上宝座乃是“上天照鉴,应运而兴,非群策群力之所能争”,并以此“宣谕臣民”、“骇服强敌”。为强化宣教,他又命宫廷画师根据曹勋的文字,分别配以图画,这就有了传之后世的《宋高宗瑞应图》。

因作用是宣教,所以当年所作《瑞应图》应有较多的本子。根据明中期以后的著录,嘉靖、万历时民间至少就流传有4卷以上。3卷为权臣严嵩所得,著录于何镗、廖文光、文嘉所记载的《严氏画品手卷目》,定名为萧照《瑞应图》;另一卷为明孙凤所著录,称为《宋高宗瑞应图》,“曹勋赞李嵩画”。可惜历经战乱之后,现在所能看到的只剩天津博物馆所藏,现只存3段的《瑞应图》了。

“我们这次所征集来的《瑞应图》计12段,长近15米,绘人物400余人。‘中兴瑞应’12段故事均有图式,人物数量几与张择端的《清明上河图》等观。在这一本没有出现的时候,我们看天津的那一个版本,很难想象3段之外那几段是什么样子的。现在这里可以看到完整的,就能知道它的原貌。”胡妍妍说。

展现在眼前的12段故事分别是:“诞育金光”,高宗出生时有金光照耀;“显仁梦神”,说的是高宗母后梦见神人告其养育之道;“骑射举囊”,描述了高宗青年时的勇武;“金营出使”,写高宗出使时金人惊叹其气貌非常;“四圣佑护”,高宗出使,宫女见有神人卫护左右;“磁州谒庙”,赞的是高宗出使金国时庙神击杀奸臣事;“黄罗掷将”,说显仁皇后掷棋子问卜事;“追师退舍”,写村妪诓骗金兵救驾事;“射中台牓”,写高宗箭射“飞仙台”匾暗中问卜事;“射中白兔”,写高宗郊行射兔事;“大河冰合”,是高宗渡冰河脱险事;“脱袍见梦”,写钦宗梦授御衣事。

其中第7、第9、第12段画的内容与天津艺博一卷3段相同,而树石布景稍有变化。这种同中求异的画法还见于故宫博物院所藏明仇英《临萧照瑞应图》卷。据明代鉴赏家张丑记载,仇英此卷临的是项子京所藏的传为萧照的6段本。中国嘉德顾问尹光华向本刊记者介绍:“仇英在项家临摹宋画,无论从构图乃至画法都很忠实于原作,此6段卷亦应如此。但拿它与天津本比较,除人物活动悉数相同外,布景亦不尽相同。可见当年画院画师在复制这套作品时,除故事本身必须严格按审核过的钦定画稿摹写外,树石背景的画法则有一定的自由度。于是,这批原为宣传用的教材便有了画家稍稍发挥其才能的余地而呈现出各自的艺术风貌。”

嘉德版的《瑞应图》从乾隆皇帝到嘉靖、宣统皇帝共计钤盖御玺24方,乾隆皇帝还洋洋洒洒御笔亲书跋文450字。在《石渠宝芨》、《石渠随笔》、《重订清故宫旧藏书画录》中此图均有详细记载。而清代以前,也可据题跋、印章和文献资料,考证出此图从明代中期以后的流传轨迹。胡妍妍说,“这应该是后来溥仪带出宫流散到东北地区的,也就是我们俗称的‘东北货’”。1948年东北文物管理委员会在哈尔滨成立,开始接受各方人士的捐赠,并处理从敌伪接收来的文物,分别予以登记,工作重点已注意到长春伪宫散佚的名贵法书绘画,以及宋元善本图书。杨仁恺先生的调查从上世纪50年代开始,一大部分应该都收回来了。留在民间的大概两三百件。

“我们大概统计了一下,这十几年,剔除那些重复上拍的,小100件东西是在市场上露过面的。也就是说流散在民间的大约有1/3陆续冒出头来了。那么还有2/3深藏民间,这件《瑞应图》就是当年从古玩市场买到的。我们后来了解,老先生是知识分子,不是那种大家族,家中再无别的重要藏品,当年买下《瑞应图》的时候不过30多岁,也花了不小的一笔钱,只因喜欢,一直深藏家中。他的情况和当年我们拍卖的宋高宗赵构真草二体书《嵇康养生论》卷的卖家情况一样。后来那幅《嵇康养生论》卷被上海博物馆以990万元人民币拍得。”胡妍妍说。

这幅《瑞应图》没有款,旧题为萧照,这是古人下的定断。董其昌的题跋称它:“穷工极妍,真有李昭道风格。”据董其昌题识,他在数年之间曾二次见到这一手卷,留下了极为深刻的印象。因此,当他日后又见仇英的摹本时,不禁再一次回想起当年见到此卷全本的情况,并写下了这样一段回忆:“余曾见真本于冯祭酒家,今复为武林陈胄子生甫藏矣。”董其昌称此卷为“真本”,是否已断定它即是当年高宗钦定的原稿,我们无法确证。但他至少已明确判断此卷确是南宋的宫廷制品。

“对于宋元时期的绘画,可能对一般人来说没有那么深的认识,但对于收藏和博物馆界来说,宋元的东西和明清的东西差得相当远。像我们博物馆里现在一个宋代,哪怕没有款的小团扇,定级最少都是三级起步。或是一个小斗方大小的画,都不用去想它是谁画的,因为它的绝对数量是非常少的。”胡妍妍说,“有款就更好,这根据存世量来看。我们原来拍过马麟的一小幅画,有款,拍到了300多万元。其实这次我们已经把没有款的因素考虑进去了,估价做的很保守,在650万元到1000万元之间。宋代无款画较多,许多画院画家的作品不署名款,仅供御用,有些作品虽有署款亦极简单,款佚后就成了无款画。那时还不讲究诗书画印,有些画家为了整个画面的完整性,常常会把款藏在竖缝里。”

在杨仁恺先生的《国宝沉浮录》中曾经对早年拍卖过的张先《十咏图》写过一篇文章,他说虽然《十咏图》属于张先所绘的可能性甚少,却还主张故宫收藏,其原因就是因为它本身为南宋人绘制,有艺术价值和历史意义。

“宋代绘画是中国绘画史上的全盛时期,是一个很难逾越的高峰。再早一些虽然古朴,但从绘画的技术上来说还有些稚嫩。到宋代,无论技术方面还是观念方面,还有当时人的精神状态,都很完美了。但流传下来了数量却非常有限,宋人画《瑞应图》的出现,可以说给这段绘画史增加了新的资料。”胡妍妍说。■ 瑞应宋人