《终结者4:救世军》——向末日欢呼

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

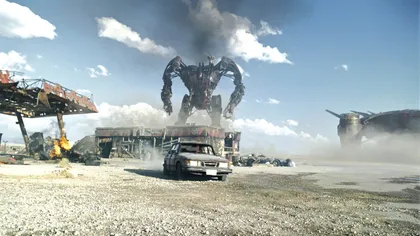

( 《终结者4:救世军》剧照

)

( 《终结者4:救世军》剧照

)

“太吵闹,太冗长,太多爆炸和高达50英尺嘎嘎作响的机器人。”这是5月21日《Slate》杂志文化专栏作家丹纳·史蒂文斯在观影后的评价。虽然好莱坞每年都会应景地推出几部有关人工智能向它们的造主人类反戈一击的票房重磅炸弹,但没有一部能像《终结者》那样,敢于用简单、粗暴,直接当做自己的金字招牌:依靠执导MTV出身的导演MCG和视觉效果总监查尔斯·吉布森,还有从《蝙蝠侠前传:黑暗骑士》开始就习惯一脸冷峻的克里斯蒂安·贝尔。《终结者:救世军》上映的首日票房突破1340万美元大关。

怀旧的终结者“粉丝”尽情从电影中汲取他们耳熟能详的元素:无坚不摧的机器人互相推搡,捶击;T600代表的,与当下光滑明亮的Sleek主义截然相反的80年代复古机械性美学设计;由穆恩·布拉德古德扮演,仿佛是在向莎拉·康纳致敬的硬派女动作英雄布莱尔,还有那句已经进入好莱坞电影50大经典台词的“想活命就跟我来”。相比之下,影片总体上扭曲、混乱,堪比莫比斯环的时空跳跃叙事,到人物设定上的相对苍白(约翰·康纳的领袖气质何在?)都显得微不足道了。

诞生25年以来,《终结者》已经从一部散发男性激素的硬派科幻动作电影,变成一个大众文化研究者不断剖析、探索的后现代工业文明病灶。《终结者1》是里根时代核军备竞赛引发的一场不可遏制的人类毁灭想象;《终结者2:审判之日》则体现了“冷战”结束后,西方工业文明关于“历史终结,一切尽在掌握”的乐观精神。1984年,成本仅640万美元的《终结者1》,不仅把健美先生阿诺德·施瓦辛格从一个肌肉过分发达、操着奥地利口音的健美丑角变成了美国头号硬汉,还开启了数码朋克文化对好莱坞科幻电影近10年的统治时代。“表面上看,终结者是些仿佛来自50年代科幻作品中的机器人,它们骨骼构造外露,漠视人类情感,按照程序设定不顾一切去执行杀戮或保卫任务。”《好莱坞与科技:机器人,类人生命与世界末日》的作者西德尼佩尔·科维茨说,“但是在《机械战警》、《铁血战士》或者《致命武器》等一系列后现代主义关于资本城市世界毁灭性预言中,它是最为出色的一个,这些全身披盔戴甲的入侵者或执法者,表现了技术文化对人类特质的全面异化。”

具讽刺意味的是,最早忧虑人工智能可能凌驾于人类控制之上,最终成为新千禧年纪元弗兰克斯坦因的,正是从70年代开始殚精竭智,为其催生的同一批技术精英。被誉为网络时代的爱迪生、SUN公司创始人之一的比利·乔伊,也在10年前充满确定地断言,随着自动化和人工智能技术的进步,人类将毫无疑问地面临灭绝的危险。这种情绪随着“9·11”以来,普罗大众通过电视屏幕目睹美国在从阿富汗到伊拉克等历次高科技局部战争中动用的全新技术而有所复苏:共计7000架“捕食者”无人飞机以及超过1200个i-Robot公司制造的侦查扫雷机器人Packbot在美军中服役,“这些嗡嗡作响、自动精确执行毁灭任务的机器很难不让人联想到天网”。

“无论是机械战警还是T-101,这些形象不仅是科幻艺术家们对于数码时代统治一切的焦虑,更反映了越来越被动的大众消费者对跨国公司资本的恐惧。”著名影评人、伯克利大学传媒与现代文化研究专家罗宾·伍德在著作《新保守主义与后现代电影》中说,“《神经漫游者》出版的时候,史蒂夫·乔布斯的麦金托什计算机已经售出了50万台,IBM正在推敲微软设计的操作程序,任天堂也发行了它著名的8位游戏机FC。娱乐与政治、经济生活的界限如此模糊,似乎小说所描写的恐怖局面近在眼前。”

有趣的是,仿佛与故事情节中人类世界“启示录”式的危机相呼应,“终结者系列”影片所依赖的制作技术也在宣告传统电影概念的终结。斯蒂芬·普林斯在《凝视的快感——电影文本的精神分析》中,忧心忡忡地感到,那些光滑的机械人影像所代表的计算机数码技术正在对电影传统的真实概念提出颠覆性的挑战,“影像从以往对真实指涉物的依赖中彻底解放了出来”。《终结者3:机器的兴起》的CGI预算达到2820万美元,由11家不同的数码影像制作公司完成,仅这一项,是1984年《终结者1》整部电影拍摄预算的4倍。由于在11个月的拍摄周期中,CGI画片的设计与制作就长达8个月,整部影片的拍摄被迫采取了某种“本末倒置”的方法:先制作所有电脑特技镜头,然后再拍摄真人表演部分,最后合成并依照胶片修改故事大纲。由于实景拍摄棚在洛杉矶,数码合成单位在硅谷,阿诺德·施瓦辛格被迫以“阴阳脸”状态演出:右边脸被涂上用以数码动态捕捉的荧光绿色涂料,左脸则是正常戏妆,从而完美地诠释了这种影像带来的分裂状态。“好莱坞现在似乎只有五六个故事套路可以讲,对特技的依赖已经到了不可容忍的地步。”《纽约时报》的影评人大卫·安德森说。

无论如何,作为一部成功的“夏日收款机”,《终结者》已经不辱使命,依靠电影的衍生流水产品简直如同过江之鲫:漫画、游戏、剧情小说、周边玩具,甚至外传性质的电视剧《终结者:莎拉编年史》。在“救世军”之后,至少还有两部“终结者系列”电影正在筹拍,上映日期已经排到了2013年。从某种意义上说,人类心中对于末日浩劫既忧惧又欢迎的态度决定了这些亮着邪恶红色眼睛,宛如金属骷髅骨架的家伙一而再再而三地打扰我们的未来。尽管许多人工智能专家和社会学研究者不厌其烦地告诉我们,鉴于我们已经无可救药地全面依赖于电脑并对其不离不弃,所以机器根本不需要夺权。■

专访《终结者4:救世军》导演MCG

我们的优势在于那些机器无法量化的东西,那就是来自我们心灵和意志的伟大力量。电脑无法领会,意志终将凌驾于逻辑运算之上。

( 导演MCG )

( 导演MCG )

三联生活周刊:是什么原因使你决心执导《终结者4:救世军》?

MCG:我是个狂热的《终结者》拥趸,不过一开始我并不喜欢再拍摄第4部。但是,一旦正式进入工作,了解到“救世军”的故事设定在“审判日”发生之后,我的兴趣就越来越浓厚。挑战在于,要么我们弄出一个伟大的约翰·康纳,要么一无所成。在我和克里斯蒂安·贝尔见面以后,我认定,他正是我心目中的康纳,他同代的男演员里,没有几个和他一样能在荧幕上体现出那种领袖气质的。当然,说服他有点困难,因为当时我们手头还没有剧本,而且贝尔也不大愿意出演一部纯粹的动作片,但最终他还是被我们关于“剧本将会很棒”的言辞说服了。

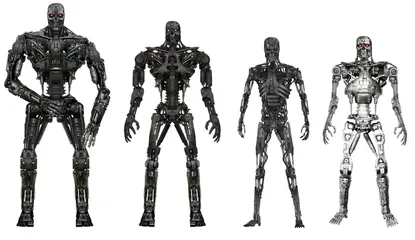

( 《终结者4:救世军》中的机器人及海报

)

( 《终结者4:救世军》中的机器人及海报

)

三联生活周刊:那么你认为,“救世军”剧本能打动观众的力量来自哪里?

MCG:来自这个系列的核心观念:那些彰显人类伟大的东西,最终可能将成为毁灭人类的原因。我感觉这是一个富于吸引力的故事构架。我们创造了那些电脑,在天空中巡弋的喷气战斗机,一旦它们拥有了自我意识,我们就有了麻烦。还有那些在影片中拥有强韧精神的角色。聋哑女孩星星在这个故事里代表着人类的希望,她的脸会给人继续奋战的勇气。和其他幸存者不同,星星生下来就要面对冷酷残忍的机器军团,因为她也有了感知机器到来的超能力,并总在关键时刻帮上大忙。从硬件条件来讲,人类是这场终极战争中处于下风的一方,然而我们的优势在于那些机器无法量化的东西,那就是来自我们心灵和意志的伟大力量。电脑无法领会,意志终将凌驾于逻辑运算之上。

三联生活周刊:谈谈萨姆·沃辛顿出演的马库斯吧,这个角色似乎在影迷中的关注度超过了约翰·康纳。

MCG:我们把他设定为注定要与贝尔饰演的约翰·康纳发生激烈冲突的角色。马库斯是一个自我身份认同为人类的机器人,在剧情中,康纳一贯秉承的观念动摇了,他需要做出决定,是否相信机器。这一集中,再没有出现以前三部中半人半机械类型的反派,比如第一部里的阿诺德·施瓦辛格,第二部中的罗伯特·帕特里克扮演的T1000或者“机器的兴起”中的T-X,下一步是什么?难道是能够变性,看起来仿佛异装癖的机械杀手?我是说,我感觉到有必要跳出“创造一个全新机器人猎杀人类”的固定模式。我们要讲的是在这个“审判日”和2029年之间的“黑暗时代”发生了什么,天网如何开始自己的统治,人类反抗军如何将抵抗精神扩展到世界的各个角落。

( 《终结者1》、《终结者2》和《终结者3》海报 )

三联生活周刊:为何选择新墨西哥州作为主要拍摄基地?为何影片整体世界观笼罩在一片阴晦之中?就连机器人也一改以往光滑冰冷的风格,变得相对笨重?

MCG:我不想要炫酷的机器人世界,我不要干净的未来,我要一个颓废的未来。类似大卫·里恩电影中的景色,我想要那些机器上泛着肮脏的绿色,我希望观众看到的是苏联时期的破旧不堪的坦克车。我们最初准备在布达佩斯拍摄,但那里太多山,太多植物,整体看起来太舒适,太温暖了。我需要荒凉的沙漠,类似北非、美国西部那种。我们把传统的柯达胶片放在阳光下暴晒,使其褪色后加注过量的银,再通过特殊技术处理,从而使整个胶片的色调都体现出荒芜和后启示录时代的灰暗。故事本身发生在世界各个角落,因为这是一场人类与机械之间的全球性战争。此外,由于故事发生在“审判日”之后,观众能从这部影片中看到一系列的终结者机器人,其中包括那些在前三部中被隐约提及的系列。在影片中看到的是T-800的初级版T-600,天网的王牌武器。他们比T-800更为强大凶悍,如果说T-800是2009年上市的梅赛德斯-奔驰,T-600就是别克57。我想说明的是,机器人也是逐渐进化的,逐渐从笨重变得灵巧、纤薄。当然,观众可以看到许多新东西,我最喜欢的设计是收割者,那是抓俘人类的机器,身高约80英尺高,外形酷似蜘蛛,身上配备很多钢臂和电子眼,灵活而多动的爪子可以肆意抓捕猎物,把人类从任何可能的地方抓到运输车里送往天网。收割者身上还附带可单独执行追捕行动的摩托终结者。那些形形色色的机器人令你对天网的最新研发成果杀人机器T-800,越发感到好奇。

三联生活周刊:“救世军”拥有两位强悍的女配角,这种设定是否在向前两部致敬?

MCG:对,我追随了詹姆斯·卡梅隆的习惯,他经常赋予女性角色强悍、先发制人的性格。无论是从隐喻性还是故事实际出发,莎拉·康纳都是某种女神、人类的救世主。我也对塑造一个强悍、性格多面的女性角色非常着迷。

三联生活周刊:你是否还将执导“终结者系列”的下一步,能再透露一些关于未来作品的信息么?

MCG:哦,这个问题很大程度上应该让电影观众说了算,不过我们已经开始了下一部《终结者》电影的准备工作。罗伯特·帕特里克将会加入,也许还包括琳达·汉密尔顿,在下一集中,观众可能看到未来高端的分子生物与细胞科技,涉及人类能够将按照某个理想模型塑造自身的情节。■

终结者编年史

1984年:由詹姆斯·卡梅隆导演、成本仅640万美元的《终结者1》上演,全球票房达到7800万美元。同年,美国总统罗纳德·里根正式批准启动俗称“星球大战”的太空弹道导弹防御计划,第一阶段(1984至1989年)的预算即为250亿美元。

1988年:第一部“终结者”题材漫画,由Now漫画出版公司发行面世,虽然起初的故事梗概非常老套,但借助著名漫画家阿列克斯·罗斯执笔的《终结者——燃烧的地球》,这个漫画系列最终变成了一套长达17卷的名作。在漫画热销的鼓舞下,卡洛克电影公司(Carolco Pictures)购买了此系列的版权,并决定由卡梅隆再次执导。

1991年:耗资达1亿美元的《终结者2:审判之日》上映,创造了当时好莱坞电影制作费用的最高纪录,美国票房超过2亿美元而全球票房高达5.2亿美元。麦克法兰(MacFarlane)等玩具公司争相推出T2系列玩具周边产品。电影上映一个月后,苏联解体,“冷战”正式结束。

1996年:耗资6000万美元、长达12分钟的数码特效互动游乐项目《终结者3-D——时空之战》落户洛杉矶环球电影主题公园,卡梅隆本人亲自参与设计的新闻也成为众多游览者一睹为快的噱头。然而同时,由于不明智地拍摄了《割喉岛》、《艳舞女郎》等失败的假日票房炸弹,卡洛克电影公司宣布破产,“终结者系列”的前景仿佛与影片中人类的未来一样,变得不可预知。

1997年:制片人安德鲁·瓦吉奥与马里奥·恺撒斥资1500万美元,分别从卡洛克电影公司与Hurd电影公司购买了“终结者系列”的版权,有趣的是,当年8月29日,正是电影故事设定中,天网苏醒,向人类宣战的“审判日”。

2003年:由乔纳森·莫斯特执导,耗资1.87亿美元的《终结者3——机器的兴起》上映,全球票房达到10亿美元,然而此作却被一致认为“终结者三部曲”中最糟糕的一部。《连线》杂志的评论是:“(本片)唯一亮点在于,我们终于等来了对‘审判日’的具象描写:无数洲际核导弹的轨迹划过包裹蔚蓝色地球的大气层,仿佛与斯坦利·库布里克在《奇爱博士》中的黑色预言遥相呼应。”

2008年:由福克斯投资制作的终结者外传性质美剧《莎拉编年史》上映,由莉娜·海蒂、托马斯·戴克主演。由于当年发生的好莱坞编剧大罢工,暴力镜头过多,以及褒贬不一的剧情设定,该剧在播出两季后面临下档。

2009年5月21日:耗资2亿美元的《终结者4:救世军》上映,电影改编游戏计划在Xbox360、PS3两大电视游戏主机上推出。耗资1000万美元、长达2850英尺的终结者主题过山车也将落户洛杉矶六旗魔山游乐场(Six Flags Magic Mountain)。■

(感谢索尼——哥伦比亚国际影片发行公司提供的资料与大力协助) 终结者武打片末日战争片美国电影救世军机器人欢呼科幻片