铭石书

作者:刘涛书籍史专家说,石刻文字、甲骨文与青铜器铭文(过去称为钟鼎文,现在习称金文)是我国最早的书籍,这些“初期书籍”,文字都是用刀刻上去的,或者说,由刀刻完成。

( 最初的隶书石刻——西汉《霍去病墓刻石》(约前117年以后) )

( 最初的隶书石刻——西汉《霍去病墓刻石》(约前117年以后) )

殷商甲骨文是王室档案文书,当时只有占卜的巫师、刻写文辞的史官才能见到。在甲骨文出土的19世纪末期以前,无人知道。所以古人一直认为,古老的文字是先秦时代“镂于金石”的古篆。金石质地坚固,适合长期保存文字。许多西周青铜器铭文以“子子孙孙永宝用”作为结语,汉朝碑文的结束语也有类似的表达,例如“刊山取石,表谥定号,垂之亿载,以示昆苗”,“共立表石,纪传亿载”。制作者的这类话语,寄托了他们“传遗后世子孙”的愿望。

古人整理研究青铜器铭文、石刻碑版文字,始于公元11世纪,形成了一门以著录、释字句读、断定年代、考证史实名物为主干的学问,名为“金石学”。古代的文字学家和书家都很重视金石文字,但指向有所不同。学者看重商周、春秋战国时期的“古文字”(古文篆书),研究组织结构和演变规律。书家以金石文字为书法资源,取法较为宽泛,既有先秦的“古文字”,也有汉唐碑刻上的“今文字”(隶书、楷书)。西方“文艺复兴”之后也有一门近似我国金石学的学问,称为“铭刻学”(Epigraphy),属于考古学的分支学科。西方考古学引进我国之后,传统的金石学演化为考古学的组成部分,不再是一门独立的学问。

考古学把商周时代称作“青铜时代”。人类考古学家张光直(1931~2001)指出,青铜器是财富和权力的象征物,文字充当着与神灵沟通的角色。那时,制作青铜器、在器物上铸刻文字是上流社会的一种风尚。许多商周青铜器铭文是为了记录史实而铸刻的,金石家容庚(1894~1983)按内容分为祭祀典礼、征伐纪功、赏赐锡命、称扬先祖、训诰、契约六类,都有“书史”的性质。

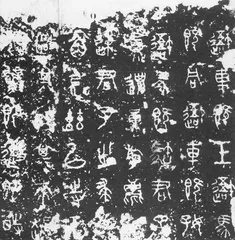

石刻之制最初见于战国早期,著名的遗存是秦国《石鼓文》,共有10枚,唐朝才被发现,后来号称“天下第一刻石”。民国年间河北平山县发现的中山国《公乘守丘刻石》,也是战国时期的刻石,文字刻于不大的自然石上,书法不如《石鼓文》规整。秦朝以后,石刻由少而多。特别是公元1世纪的东汉以来,石取代青铜,成为铭刻文字的主要材料。正式的书籍产生之后,人们为了保存典籍,曾将整部整部的书刻在石上。东汉、曹魏、唐朝、五代、宋朝以至更晚的清朝,都刻过儒家“石经”。北齐时代,佛教徒也用石刻方式保存佛经,遗迹散布在今天的河北、河南、山东一带。隋朝静琬开刻的《房山石经》,刻经活动时断时续,直到明朝,前后所刻佛教典籍1000余部。这些石经是地地道道的石制书籍,其中的东汉《熹平石经》、曹魏《正始石经》(又叫《三体石经》)最著名,还有北齐的摩崖刻经,都是书法史上的名迹。

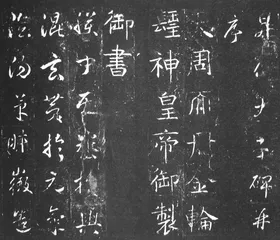

( 最初的草书石刻——唐朝武则天草书《升仙太子碑》(699) )

( 最初的草书石刻——唐朝武则天草书《升仙太子碑》(699) )

记录文字方面,石刻具有胜于青铜的优越性。“石”贱于“金”,凿山可取,来源充足;制作工具简单,工艺也不像青铜器那样繁难;石制品面积大,四面都可以镌刻文字,足以容纳长篇文字。石刻不像青铜器那样属于私藏之物,秦汉以来的碑刻,多是颂德碑、墓碑之类的纪念性碑刻,为了供人观览,往往置于开放的场所。汉魏政府刻立石经碑同样出于这一目的。碑刻铭文,多由文学之士撰制碑文,善书者抄写碑文,实际上是人人可以取资的书法范本。传说欧阳询见到西晋索靖书写的碑刻,坐卧碑下观摩,三日乃去。石刻易于制作拓本,便于传播和保存文字书法,《隋朝·经籍志》记载的宫廷藏书,就有汉魏石经的拓本。

刻石之制,东汉是一个关键时代。工匠采用了浮雕工艺装饰碑首,许多汉碑的形制非常高大,《北海相景君碑》、《乙瑛碑》、《礼器碑》、《孔宙碑》、《华山碑》、《史晨碑》、《曹全碑》、《张迁碑》的碑高都在2米以上,有的甚至高达3米。前代金石学者曾经提到,西汉很少铭文碑刻,东汉才有大型碑刻。这个现象,有人推测,西汉无大碑,乃东汉人磨灭挪用所致。用今天的考古学眼光看,东汉的大型铭文碑刻也许与西汉出现的大型石雕存在某种承继关系。霍去病墓前的石雕群是西汉大型石雕的典型,霍氏在汉武帝时期任骠骑将军,豪言“匈奴不灭,无以家为”,远征河西走廊,深入漠北,斩获匈奴甚多,打开了通往西域的道路。考古学者阎文儒先生说,霍氏墓前石雕群的题材是森林、草原常见的动物,“渗透着草原文化的气息”。北京大学考古系林梅村教授推测,霍氏墓大型石雕群“可能来自匈奴的习俗”,“那些带有浓郁草原艺术风格的石雕也许是匈奴工匠的作品”。李零教授说:大型石刻在中原文化中找不到先源,似是受外来文化影响产生的。如果东汉铭文碑刻的大型化是外来文化影响的结果,其扁平的形制,碑首采用的形态和装饰图样,仍是地道的中国样式。霍氏墓前石雕上也有铭文,质朴的隶书体,霍去病卒于公元前117年,大约刻于稍后的几年间,是目前所见最早的隶书刻石之一。

( 最初的篆书石刻——秦国《石鼓文》(战国早期) )

( 最初的篆书石刻——秦国《石鼓文》(战国早期) )

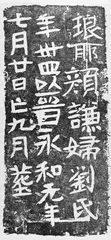

隋朝以前,石刻碑志的文字书法随着字体的演变而转换,先后经历了篆书、隶书、楷书三个阶段。碑志上出现这三种书体,时间上都晚于手写体。商周到战国的1000年间是古文篆书时代,而最早的篆书刻石《石鼓文》出现于战国初期。产生于战国末期的隶书,在秦朝、西汉前期已经成为抄写书籍、书写公文的常用书体,相当普及。湖北云梦出土的“睡虎地秦简”,湖南龙山出土的“里耶秦简”,长沙出土的西汉“马王堆帛书”,都充分证明了这一点。但是,像“霍去病墓刻石”那样的隶书刻石,在西汉中期才出现。隶书普及于碑版,则要晚到东汉。楷书碑刻同样如此。楷书出现于东汉末年,三国西晋时期成为流行的手写体。东晋时期,王羲之改造钟繇古质的楷法,确立了今妍的楷书范式。但是出土的30多方东晋墓志中,规整的墓志都是采用隶书,只有《颜谦妇墓志》、《夏金虎墓志》是用楷书体,书刻草率,还带有隶意。到了公元5世纪的南朝宋齐之际,石刻碑志上的文字才是楷书一统天下。北朝书风较为保守,公元6世纪前期,碑刻墓志上才普遍采用楷书,比南朝晚了将近半个世纪。

篆书、隶书、楷书是历史上先后相承的正体字,俗称官样字。纪念性的石刻碑志只有采用规整的正体字才能体现庄重感。所以,碑刻文字一直追随正体字,讲究书写的法度。历史上的石刻文字,也有一些草率篆、隶、楷书,那不是主流,也不是古代书家取法的对象。

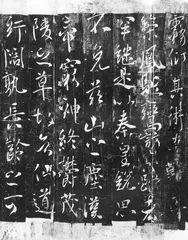

( 最初的行书石刻——唐朝李世民《温泉铭》(628) )

( 最初的行书石刻——唐朝李世民《温泉铭》(628) )

南朝书法家羊欣(370~442)曾经用“铭石之书”指代钟繇写碑的隶书,几十年后,王僧虔(426~485)抄录羊欣那段话时简化为“铭石书”。这个概念的外延早已扩大,书家通常把古代石刻碑版上的篆书、隶书、楷书泛称为“铭石书”,有时也称“铭石体”。

石刻碑志文字,忌用行书和草书,这种忌讳曾经在唐朝被两位帝王打破。最初的行书碑刻是唐太宗书写的《温泉铭》(628)和《晋祠铭》(647),笔体模仿王羲之。此风一开,天下景从,造就了一批像李邕、张从申、苏灵芝、吴通微那样善于用行书大字写碑的名家。那时,摹集王羲之的行书刻碑也很时兴,见于文献记录的有14种,最著名的一通是《怀仁集王羲之书圣教序》(672)。集王羲之字成篇的做法始于南朝梁武帝,集字碑却由唐朝僧人开端。最初的草书碑刻是武则天所写的《升仙太子碑》(699),这位中国历史上唯一的女皇只留下这通铭石书迹,草法规矩而已。草书难识,武则天死后遭到诟病,草书写碑未能形成风尚。唐人用行书、草书刻碑,是崇尚王羲之书法的极端表现,书法史上一个特殊的现象,书家并不把行书、草书作为铭石书对待。■

( 最初的楷书石刻——东晋《颜谦妇墓志》(345) )

( 最初的楷书石刻——东晋《颜谦妇墓志》(345) )