人类用什么控制欲望?

作者:薛巍(文 / 薛巍)

棉花糖实验

美国神经科学家约拿·莱尔日前撰文介绍了心理学家40年前开始的一项实验。1969年,斯坦福大学心理学系教授沃尔特·米歇尔主持一个实验,一个小房间里,有一张桌子和一把椅子,小孩进来后坐在椅子上,可以从面前的盘子里挑选棉花糖、糖果或咸饼干。随后研究人员对孩子们说,你们可以马上吃掉自己选的东西,或者,如果愿意等的话,在研究人员走出房间几分钟再回来后,就可以再得到一份所选的食物。实验目的是确定一些人推迟获得满足的时间而另外一些人屈服于诱惑的心理过程。实验结果是,大部分小孩努力抵挡诱惑,但平均只能坚持不到3分钟时间。但是有大约30%的小孩能推迟获得满足的时间,一直等到研究人员约15分钟之后回到房间。

研究人员后来发现,这些小孩日后的学习成绩跟他们抵制诱惑的能力是有关联的。几十年来,心理学家们一直把智商当做预测一个人能否取得成功的最重要因素。现在,有心理学家认为,智商受自控能力的支配,哪怕是最聪明的孩子也需要做家庭作业。“我们用棉花糖真正测试的不是意志力或者自控能力,更重要的是,这一任务迫使孩子们寻找一个可行的办法。他们想再得到一份棉花糖,但是怎样才能得到呢?我们不能控制世界,但是我们可以控制对世界的看法。”

美国宾夕法尼亚大学心理学系副教授安吉拉·李·达科沃斯说,她曾经是一名高中数学老师,她发现如果一个小孩没有自控能力,教他们几何完全是徒劳的。所以32岁的时候,她决定研究心理学。她的主要研究项目是自控能力和分数的关系。她发现,延迟获得满足的能力是比智商更好的预测学习成绩的指标。她说她的研究表明:“智商很重要,但没有自控能力那么重要。”

自控能力取决于什么呢?米歇尔根据上千小时的观察得出的结论是,关键的技巧是注意力分配策略。那些抵制得了诱惑的小孩没有一心想着棉花糖,而是通过遮住自己的眼睛、假装在桌子底下玩捉迷藏或唱歌等方式来转移自己的注意力。他们的欲望没有被打败,只是被遗忘了。如果孩子们想着棉花糖,想着它们是多么好吃,就会忍不住吃掉它。关键是首先就避免想着它,“打败它们的唯一方法是不去想它们,这意味着去注意别的东西。我们称之为意志力,但它跟意志一点关系也没有”。

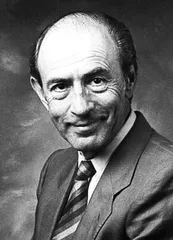

( 斯坦福大学心理学系教授沃尔特·米歇尔 )

( 斯坦福大学心理学系教授沃尔特·米歇尔 )

在成年人那里,这种技巧被叫做元认识,或对思考的思考,正是它使得人们得以战胜自己的缺点。奥德赛就用了一些元认知技巧:知道自己抵制不了塞壬的歌声,他让人把自己绑在桅杆上,交代他们耳朵封上蜡,通过塞壬唱歌的石崖时不要听自己的指令和手势,使自己无法屈服。

这种对意志力的看法也能够解释为什么棉花糖实验能预测孩子的学习成绩。如果他们能抵制住棉花糖的诱惑,就能不看电视而去准备考试,为退休储蓄更多的钱。

注意力分散的好处还有很多。萨姆·安德森说,普鲁斯特决定开始撰写《追忆似水年华》就是在一个注意力分散的时刻:当他吃蛋糕的时候,他发现自己马上回到了童年的世界。普鲁斯特的例子说明,清醒的专注不能造成如此神奇的事件,为了深入真相,他必须摆脱注意力。大脑自由的漫游是创造过程所必需的。美国心理学家威廉·詹姆士曾经说,试试在一张纸上画一个点,然后尽可能长久地把注意力放在这个点上。詹姆士认为,人类的心灵实际上无法专注于这个点或任何不变的物体超过数秒的时间。它太渴求多样性、惊奇和探索未知世界了。专心是一个悖论,它内在地包含分心,两者我们都需要。

人类的高贵

从古希腊开始,西方人就相信人是高贵的理性的存在。这一信念先后受到了哥白尼、达尔文和弗洛伊德的打击:哥白尼发现人并不是居住在宇宙的中心,达尔文主张人由动物进化而来,弗洛伊德则认为人并非完全受理性支配。心理学家对人的意志力和自控能力的解释可谓是对人类的高贵的又一次重创。

理查德·波斯纳在新著《资本主义的失败》中说:“谈论银行家的贪婪导致了金融危机令人感到舒坦,但没有用处。贪婪不是最近才被发明出来的。一个人对金钱的欲望是另一个人理性的利润最大化。”确实,在西方伦理学史上,一直存在着感性和理性的对立。柏拉图将人看成理性的动物,否定人的感性欲望。在柏拉图看来,人可以分为肉体和灵魂,肉体是要死亡的,而灵魂不灭,所以灵魂比肉体高贵。灵魂又分为三个部分:理性、激情和欲望。其中理性是好的,欲望是坏的,激情则可好可坏,所以激情和欲望都要服从理性。欲望在灵魂中占据最大部分,它贪得无厌,必须受到理性的控制。激情如果服从理性,就能够成为理性的助手,共同控制欲望。

在《理想国》中,苏格拉底说,节制是一种好秩序或对某些快乐与欲望的控制。这就是人们所说的做自己的主人。大部分人受到欲望的奴役,只有少部分人才拥有节制这种美德:靠理智和正确信念的帮助,由人的思考指导着的简单而有分寸的欲望,只能在少数人中见到,只能在那些天分最好且又受过最好教育的人中间见到。在《斐德若篇》中,他把灵魂比作一驾马车,理性是驭手,驾驭着激情和欲望两匹马。激情是一匹良马,欲望则是一匹劣马。

亚里士多德在《尼各马科伦理学》中讨论放纵时说:“真正的享受是来自触觉,如进餐、饮酒以及所谓性爱中的快乐。所有的贪食者都希望自己的食道比天鹅还要长,这表明快乐来自触觉。放纵受到责备是很正当的,人不是作为人而具有这种感觉,而是作为动物,对于这些感觉的喜欢是兽性。放纵是人和其他动物所共有的,所以,表现了人的被奴役和兽性。”

亚里士多德并没有完全否定感性欲望,只是认为对物质的追求应该适度。“对于那些能导致健康或幸运的、令人快乐的东西,一个节制的人适度地去追求,并且以应该的方式。对于其他使人快乐的东西,只要它们不妨碍健康和幸运,或有损于高尚并且力能所及,他也是这样。”超出这一界限,只图享乐,不顾价值,即为放纵。一个节制的人则不是这样,他以正确的原理为依归。对快乐的追求不能与理性相背驰。节制之人的欲望部分应该与理性相一致。

康德认为,道德的行为不受感官欲望及其他所有感性因素的影响,人不能被自然本能主宰。人之所以能做到行为符合道德规范,是因为人对普遍道德律存有敬重之心,人的理性可以根据理性的原则向自己颁布道德律令。人之所以是人、之所以高贵,就在于人是有理性的,人有善良意志。

能够节制自己的欲望,在哲学家看来,是人区别于动物的标志,是人的理性和意志力的表现。但现在有心理学家给出了节制欲望的一个功利主义的理由:拥有节制和自控能力比拥有高智商还重要,因为智商受制于自控能力。他们所说的分散注意力的手段,像游戏,类似于用非功利的、审美的活动来升华欲望。■ 欲望心理学什么控制棉花糖人类