让我们闭上眼睛,一起听音乐吧!

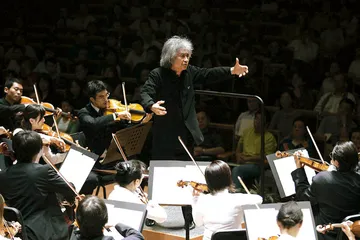

作者:李晶晶 ( 小泽征尔在日本指挥音乐塾的学生演出 )

( 小泽征尔在日本指挥音乐塾的学生演出 )

4月13日到17日,小泽征尔除带领他音乐塾的110位成员,在天津、北京和上海三地,为听众奉上拉威尔的《鹅妈妈组曲》和贝多芬《第七交响曲》,同时还在中央音乐学院和上海音乐学院组织考试,通过考试的学生将参加今年夏天在日本松本举行的斋藤纪念音乐节和音乐塾的学习。

4月15日下午,小泽征尔来到国家大剧院排练,台上的他穿着舒适的棉质长袖T恤、宽腿裤、白球鞋,两副眼镜挂在胸前。

“你们刚才的这段演奏,就像我这个74岁的老头子一样,干巴巴的,我想这有些糟糕。让我们再来一次。”

这是小泽征尔音乐塾第二次来中国演出。第一次是在2005年,上演的是罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》。这个“音乐塾”与中国传统的“私塾”意思不同,在日本,普遍意义上的“塾”相当于中国的加强培训班,或者更接近于“精英教育基地”。

“在音乐塾之前,1996年夏天快要结束的时候,我们在奥志贺高原的森林音乐厅和松本的乡下森林里,我和斋藤纪念乐队的朋友们一起,召集日本年轻的学生学习室内乐,主要是四重奏。学了3年室内乐后,由我或罗伯特·曼先生(Robert Mann,领导美国朱丽娅四重奏团50年的前辈)指挥,带领孩子们开始乐队练习。乐队练习可以说是音乐塾成立前的雏形。”小泽征尔告诉我。

小泽征尔之所以要成立音乐塾,与其个人经历有关。“在日本我有幸拜斋藤先生为师,后来又很幸运地到欧洲学习,之后参加坦格伍德演出,获得库塞维茨基(Serge Koussevitzky)大奖。在柏林有幸成为卡拉扬的学生,绝对幸运的是后来能成为伯恩斯坦的指挥助理,所有这一切都发生在两年半的时间里。也许我太幸运了,我刚到那儿的时候,甚至不知道马勒的音符,也没有任何歌剧方面的经验。坦格伍德有一个歌剧培训班,很多学生和指挥在那儿学歌剧乐谱,我当时很震惊,也是从那时开始,我广泛接触到各种剧目。”

波士顿交响乐团,在库谢维茨基时代开创了一项传统,即夏季,在音乐季间隙,乐团都要在坦格伍德举行为期6周的伯克夏音乐节,各声部首席之外的演奏员以波士顿通俗乐团的名义,普及通俗小品。1940年,库谢维茨基创立了坦格伍德音乐中心(Tanglewood Music Center),以实现乐团的创始人希金森组建培养音乐家学校之理想。这所暑期音乐学校每年都聚集来自世界各地的青年学生,由乐团演奏家对他们进行面对面的授课。小泽在70年代也曾参与这个中心的活动,他一直信奉着老师卡拉扬所说的“交响曲和歌剧恰如音乐之车的两个车轮”,于是有了建构一个和年轻音乐家们一起学习和探讨的平台的想法。

恰在这时,日本罗姆公司的社长佐藤研一郎向小泽征尔提出,他也可以帮助他们做这个工作,可以全力赞助他们。

2000年,小泽征尔音乐塾正式成立。小泽征尔首先启动了歌剧教育,在日本以及亚洲其他国家范围内,通过考试,选拔出年龄在15到25岁之间的年轻音乐家们,让他们在小泽征尔和斋藤纪念乐团主要演奏家、纽约大都会歌剧院声乐老师的指导下,进行为期3周的集中学习,并在一年一度的“小泽征尔音乐塾歌剧演出项目”上与老师们合作演出,展示学习成果。“通常第一周是分声部练习,比如大提琴、长笛、黑管等,一个老师带几个学生。第二周和第三周合起来练习,学习任务还是很重的。每天练习完后,小泽先生会对音乐做处理。”

音乐塾第一年上演的是莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》,随后几年陆续上演了莫扎特的《女人心》、《唐璜》,约翰·施特劳斯的轻歌剧《蝙蝠》,普契尼的《艺术家的生涯》等。“我观察小泽先生在10年里,挑选剧目的安排,都是比较经典的歌剧,然后分门别类。他是想通过这些不同风格的歌剧,让学生们对歌剧有全面的了解,而不单一是停留在传统的意大利歌剧。”陈琳,1999年的时候,在小泽征尔来中央音乐学院举办大师班时相识。后来小泽亲自为她争取了一笔到美国坦格伍德暑期学校进行短期学习的全额奖学金。2002年陈琳作为小泽的指挥助理参加音乐塾学习,现在是中央音乐学院指挥系的老师。

演出前的彩排还在继续……

台上换上了指挥助理,小泽快速走上10多层的观众席,找了一个位置坐下。双手托腮,静静地听了大约七八分钟后,他示意乐队停下来,让大家坐得更集中些。

音乐再次响起……“这样不行,节奏!节奏!”小泽用他突出的形体动作来诱发和引导乐队队员的音乐表现力。“贝七”第二乐章再次奏响时,效果明显比之前好多了。

“音乐是需要传承下去的,一代接一代传承下去,所以我觉得自己有必要来做这个(音乐塾)事情。如果做这个事情,那就不应该只限于日本。它应该包括亚洲,当然也有我很有感情的中国。”小泽说。

1935年,小泽征尔出生在沈阳,第二年便举家迁到北京,在新开路的居所里,一直住到太平洋战争爆发前夕,他们全家才回日本。小泽常说,童年的所有记忆都是对北京的印象。

“当我再回到中国的时候是1976年,也就是毛泽东主席去世那年的11月。那时‘文革’已经差不多结束,妇女们却还穿着‘文革’时的服装。不过给我当翻译的女孩子外套下面,却隐约能看到一条鲜艳的刺绣花边。”小泽笑着回忆,“那时我知道,中国一定会改变的,只是没想到变化如此快。”

小泽征尔1976年的中国之行是以旅游者的身份来的。“接待方安排的日程里不仅是旅游,还带我参观了中央音乐学院与上海音乐学院。去中央乐团时听的乐曲全是中国作曲家的作品,完全听不到贝多芬、莫扎特他们的音乐。时任中国人民对外友好协会会长的王炳南先生请我去他们家吃晚饭的时候,悄悄地告诉我,在他家地下室里有贝多芬和勃拉姆斯的全集。那时候我就下决心,一定带着勃拉姆斯、贝多芬回来。”

不久后,小泽就应邀第二次到访中国。在北京,小泽成功地指挥了中央乐团的演出。可以说,他的到来,给“文革”后的中国乐坛注入了新鲜的活力。在一个时代里,小泽的影响,甚至让很多不懂古典音乐的人都知道了,有一个头发蓬松的指挥家。更重要的是,小泽征尔通过自己的影响力,把中国音乐和音乐家介绍给了世界,只是当年的一头黑发已变成白发。

“就我看,中国学生的水平相当高,提高也非常快。每次来挑选学生的时候,给我的感受都不一样。我通过听他们演奏音乐来选拔,比如,这次演出乐队中就有8位中国年轻的音乐家,他们都非常优秀。4月14日那天,我在中央音乐学院,听了几位19岁到22岁的孩子演出,他们不仅音乐水平很高,而且对音乐非常有激情。”小泽说,“音乐界存在过疑问,亚洲音乐家能否充分理解、演绎好西方音乐?我认为这是一个挑战,我也一直将这个作为终身追求的目标。我不会谈论成功或没有成功,我只是希望这一棒在我这儿能交接好。”

小泽一直希望年轻人能有更多的机会参与。“2005年,音乐塾来北京和上海演出。当时除了歌剧外,在上海东方艺术中心还有一场交响乐演出,由我指挥上半场,小泽先生指挥下半场。那一年因为一些特殊原因,我的状态特别不好,音乐塾的很多老师都对我不满意。小泽当时过来拍拍我的肩说,陈琳,没关系,有我在一切都没有问题。然后他就一直坐在二提琴后面的那个位置,还写了一个纸条,让翻译帮忙夹在每一本节目册里,大概意思就是说,陈琳女士第一次指挥‘小泽征尔音乐塾’音乐会,请大家多多给予她帮助。其实那一次小泽先生是带病做完的演出,之后取消了那一年其他所有的演出计划。”陈琳对当时的情形仍然记忆犹新。

18时30分,彩排结束。

“晚上,让我们大家闭上眼睛,一起听音乐吧!”小泽对来看公开彩排的人们高声说。

入夜,观众鱼贯而入。有意思的是,里面六成以上是和小泽征尔差不多年纪的老人。想想30年前,他们也是风华正茂。一位老者见我是记者,非请着帮忙:“同志,你能帮我问问小泽先生,去年我送他的茶壶,他喜不喜欢?”

《鹅妈妈组曲》响起,最年长的小泽征尔指挥着整个乐队,而乐队每个声部都有一名老师带领演奏,也许这就是传承吧。乐队里这些年轻的音乐家,也许在不久后会成为老师,成为音乐接力棒的另一位传递者。小泽征尔于2000年成立了音乐塾,在第一次小泽征尔音乐塾歌剧演出项目的宣传单上,写下了这么一段话:“我惊喜于当今日本乃至亚洲的青年音乐家们的水平之高。我希望把我毕生所得的音乐经验倾囊而出,传授给这些年轻而优秀的音乐家。这就是我所勾画的、小泽征尔音乐塾的第一步。”

对于音乐塾今后的发展,小泽说:“不久后,将成立一个财团,来帮助更多的音乐家能到欧洲去学习音乐。我也希望以后能有更多的中国的年轻音乐家参与进来。

采访结束后,我拿出了几张照片送给小泽。“Salzburg,Chinese restaurant!I remember!”看到照片的那一刻,小泽高兴地喊道。我暗自惊叹于小泽的记性之好,难怪他所有的演出都不用看谱。■

(文 / 李晶晶) 小泽征尔听音乐中央音乐学院艺术音乐古典音乐歌剧乐队指挥音乐指挥闭上眼睛一起我们音乐吧