外需萎缩下的GDP

作者:邢海洋

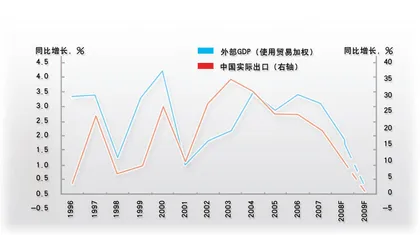

一季度国内生产总值同比增长6.1%,比上年同期回落4.5个百分点,创下1992年有季度统计数据以来最低。相对于萎缩的外部需要,这已经是一个“及格”数字。按世界贸易组织预测,今年世界经济下降1.6%,相应的世界贸易量下降9%。没有了海外贸易需求,经济增长的三驾马车中少了一驾,增长数字自然飞流直下。

一季度,我国对外贸易进出口总额4287亿美元,同比下降24.9%。出口2455亿美元,下降19.7%;进口1832亿美元,下降30.9%。进出口相抵,顺差623亿美元,同比增加209亿美元。按国家统计局测算,一季度6.1%的经济增速中,4.3%来自于消费,2%来自于投资,而出口贡献为-0.2%。进出口的回落拖累了GDP增长率的现象早在2008年就已经出现,在9%的增长率中,投资占了4.2%,消费占了4.0%,进出口只有0.8%。而在2007年,贸易仍不失为三驾马车的一员,在13%的GDP增长率中三分天下有其一。不过,从两组数字的对比中不难发现,除了消费数字相似,投资也大幅度萎缩,今年一季度4.5万亿元的信贷额并未彻底投放到实体经济中,否则,按一年中投入2万亿元可增加一个百分点的“4万亿效应”推算,3个月中的4.5万亿元足以使GDP增长率超出去年的水平了。

用支出法统计GDP,进出口贸易额对经济增长贡献率的计算方法是用净出口增量除以GDP增量。这一计算方法有颇多的局限性,几乎无法反映近来贸易的反常表现——信贷危机爆发,外贸顺差额不降反升,一季度近209亿美元的净出口增量无论怎么计算,都是GDP增长率中的增量因素。

外需下降后我国外贸的收支反而出现了历史罕见的盈余,建立在这个基础上的GDP数字是否能公正反映经济的真实面目就受到质疑。商务部长陈德铭就曾撰文指出,用净出口与投资、消费并列作为经济增长的三大因素,而不是用出口总额或外贸总额来衡量经济增长存在缺陷。该方法只有在顺差上升或逆差减少时,外贸对GDP的贡献才能为正。比如,2003年我国出口增长高达创纪录的35%,但外贸对GDP的贡献却为-2.6%。金融危机以来,我国外贸出口连续数月大幅下跌,但由于顺差扩大,其对GDP的贡献反而加大。想必,国家统计局在统计增长率时,一定做了相应的修正以反映贸易萎缩的负面因素。总量测算,出口是外需的代名词,长期的统计结果表明,我国出口的增长和经济增长之间有着稳定的均衡关系,出口每增长一个百分点,经济增长0.8个百分点。而今年第一季度,我国出口下降了19.7%,势必拖累了整体经济的增长速度。

外需萎缩如何影响经济,常识会告诉我们,没有了出口订单,外向型企业就要收缩经营,甚至倒闭。外向型企业的国内采购减少,员工没有了收入,也就间接影响到内需。广东第一季度GDP只增长了5.8%,低于全国平均水平,就因为广东当季度外贸额同比下降了25.8%。沿海省市数十万企业停产,更有上千万农民工返乡,外需变动对国内经济的影响,不止是一组外贸数字可以尽述。

根据中国社会科学院国际投资研究室姚枝仲的研究,外部的需求冲击主要由两方面引起,一是外部收入的变化,二是外部价格的变化。在价格变化上,国际产品分工中和我们处于同一水平的国家不多,几乎都是本土企业之间的竞争,价格变化对出口的影响并不大。对1992到2006年的数据进行分析发现,外部价格每下降一个百分点,出口就上升0.46个百分点。但我们的出口对国外的收入水平变动的反应则要敏感得多,同期的研究表明,中国的外部收入每下降一个百分点,出口就下降4.7个百分点。我们的贸易以加工贸易为主,加工贸易大进大出,利润微薄,更容易受到外部收入变化的影响。这项研究表明,出口增长率下降一个百分点,引起投资增长率下降0.62个百分点,消费增长率下降0.53个百分点,进口增长率下降0.81个百分点,净出口增长率下降1.74个百分点,GDP增长率下降0.65个百分点。由于一个百分点的外部收入变动会引起4.7个百分点的出口变动,故一个百分点的外部收入变动,会导致中国GDP变动3.1个百分点。来自海外的信贷危机就这样影响了我们的GDP。

从长远看,世界贸易必定会走向平衡,建立在支出法上的GDP统计数字无法反映经济总量的增长因素。而贸易对生产力的提升,对经济增长的贡献,早在李嘉图就已经以比较优势学说得到明确。故而,或者需要一种比GDP更完整的方法来反映经济增长,使其更准确地反映贸易的功能与作用。在外需萎缩到了极点的时候,理解经济的处境也只有从进出口入手。■(文 / 邢海洋) 宏观经济外需萎缩中国gdpGDP国外宏观