阿勒泰的廉政生态

作者:魏一平 ( 近年来,喀纳斯成为阿勒泰的名片,也是当地公务接待的主要招牌

)

( 近年来,喀纳斯成为阿勒泰的名片,也是当地公务接待的主要招牌

)

为什么是阿勒泰

阿勒泰地区面积11.8万平方公里,人口64.5万。它距离北京超过4000公里,距离乌鲁木齐近700公里。它拥有长达5个月的漫长寒冬;拥有与哈、俄、蒙三国交界1175公里的边境线;拥有汉、哈萨克、维吾尔等36个民族。它2008年的GDP为116亿元,财政收入10亿元,均处于新疆维吾尔自治区的下游水平;它2007年的一、二、三产业所占比重分别为21.98%、45.86%和32.16%,尚处于工业化初级阶段。

“这其实更像是一个制度环境下的人为事件。”本刊记者在阿勒泰地区长达一周的采访过程中,只有一位当地纪检干部给出了较为明确的判断。他所指的这个人就是现任阿勒泰地区纪检委书记吴伟平。

将一项制度的诞生归结于一人之身或许有失偏颇,但细观吴伟平的任职经历与现时角色,这样的分析也有几分道理。

其实,在新疆乃至全国纪检系统内,吴伟平这个名字并不十分陌生。他早年在乌鲁木齐市检察院和纪检委任职,后任自治区纪委纪检监察四室主任,主要负责查办经济类案件,并多次参与中纪委组织的大案要案,其中多为人知的就是2006年的陈良宇案。前述纪检干部回忆,“他曾跟我们讲到,20多年的办案过程中,领导干部的经济问题为什么会层出不穷,他自己也常常考虑,财产公开申报的想法或许早就有了”。

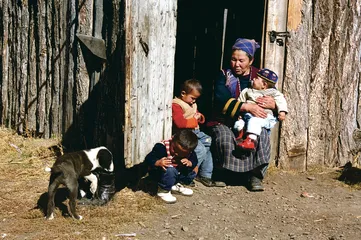

( 阿勒泰地区人家 )

( 阿勒泰地区人家 )

2008年的“五一”长假,吴伟平亲手拟就了阿勒泰地区《关于县(处)级领导干部财产申报的规定(试行)》(以下简称《规定》)。此前的2006年,吴伟平由自治区纪委交流到阿勒泰任纪检委书记,这种“空降”式的任职形式,不仅让他获得了实践这一想法的权力空间,更因少有当地人际关系的羁绊而“工作起来更洒脱”。

从草拟到最终出台,在讨论过程中,《规定》所涉及的技术问题并非重点,反而是有人曾提出是否考虑以地委名义出台,但被吴伟平否决,他坚持“责任由自己承担”。

上述纪检干部向记者强调,从后来的表现看,吴伟平显然是做足了准备,“不管是对上级还是下级,对社会还是媒体,他把能想到的都想到了”。

从去年5月正式发布《规定》以后,最起码从表面看,一切都似乎“尽在掌握中”。为了广泛动员干部,阿勒泰地区纪检委开设了“纪委书记大讲堂”,吴伟平亲自开讲,足迹遍布阿勒泰地区的六县一市,听众几乎涵盖了阿勒泰所有副科级以上干部。一口气洋洋洒洒讲4个小时,吴伟平并非照稿宣读,而是大多结合自己经手的案例展开,最后还不忘打一场心理战:“虽然腐败分子花招很多,别以为我都告诉你们了纪委就没有办法了,不信你试试。”这是一句让很多台下干部“后背冒冷汗”的话。

“新来的纪委书记不好惹。”这样的认识很快在地方干部中间达成共识。被当地多名纪检干部津津乐道的是,某次讲课结束,第二天廉政账户里就多了10多万元,这也成为很多本地干部对新书记的直观评判。“这样正好达到了他的目的,就是要让所有干部重视纪检委的存在。”前述纪检干部如此感叹。

现在,财产公示所带来的风暴似乎已趋于平静。年初当地仅有的3家规模稍大的宾馆被全国各地记者住满的景象,在当地干部的回忆中已成“辉煌往事”。不过,经过这样一轮媒体轰炸,各部门干部仍保持着相当高的警惕性,就连政府大门的保安一听说是记者,都知道是冲着财产公示来的。至于说风暴眼中的地区纪检委,更是三缄其口。另一位不愿透露姓名的纪检干部承认:“后来的影响超乎我们的想象,地委已经定了调子,少说多做。”

项目、学习、搬迁

在记者接触的十余位采访对象中,有4位正是这次申报所涉及的县级干部,既包括仍然在职的干部,也有刚刚退休一年的;既有所谓“热衙门”的一把手,也有所谓“冷衙门”的副职。谈及此次申报,他们态度多为审慎,“有待进一步观察”。“反正这种事摆在桌面上谁也不好反对,做也就做了,至于真实程度,那就是另一回事了。”甚至有多位干部的判断更为悲观,“能做到30%的真实就不错了,大家的心思也不会放在这上面”。

“领导干部脑子里盘算最多的,肯定是争项目,拉投资。”一位在布尔津县任职的科级干部与一位刚刚退休不久的厅级干部,给出了几乎一致的答案。阿勒泰地区虽然近几年发展迅速,但在新疆仍处下游,其财政自给率仅有30%左右,另外70%全靠上级财政转移支付。阿勒泰在蒙古语中是“金山”的意思,上世纪八九十年代的“淘金热”曾风靡全国,另外有色金属的储量也排名全国前列,但因交通不便、基础设施落后,要争取沿海地区的社会性投资几乎不可能。如此一来,向上级要项目便成为当地经济发展的主要动力,“提拔干部基本上以项目论英雄,谁能争取到更多资金,谁就是好干部”。

“拉项目靠什么?更多的是人际关系。”很幸运,阿勒泰的旅游资源丰富,喀纳斯湖更成为闻名全国的“最后的净土”。于是,公务接待便成为与上级部门沟通关系、联络感情的主要途径,每年的接待费或许没人确切统计过,但在干部们的议论中,“应该不下上千万元”。

每年的6月至10月,正是喀纳斯旅游的黄金期,接待领导便成为政府各部门的工作重心。接待对象不仅有自治区各个部门的大小官员,还有全国各省市的领导,“虽然他们与阿勒泰没有直接联系,但大多是自治区对应部门安排下来的,说白了,也是自治区的干部到外地考察旅游时欠下的账”。如果中央部委要来人,哪怕是个小小的处长,地区也怠慢不得,通常是书记专员齐上阵,全程陪同。

往常喀纳斯没有机场的时候,外地来的干部都是先从乌鲁木齐飞到阿勒泰,第二天再去喀纳斯,住一晚再回来。“一般是3天,两三部车子,三四个陪同人员,这一趟下来至少1万多元花销。”从去年开始,喀纳斯机场投入使用,地区干脆安排干部到机场值班,专门负责接待。

不管是被动接受任务,还是主动邀请领导,这种光明正大的“感情投资”为欠发达的阿勒泰带来了不少实惠。

阿勒泰地处高寒地带,每年的集中供暖一般持续到“五一”。没有接待任务的日子里,项目可以先放一放,领导干部们的工作重心就会转向各式各样的政治学习。“阿勒泰的干部很听话,上级布置的学习从来都是百分之百地贯彻。”现在正值学习落实科学发展观的阶段,去阿勒泰的各个机关走走,就会发现每个单位都成立了专门的办公室,走廊宣传栏上贴着领导们手写的学习心得,字迹工整、长篇大论。“现在正是秘书们最忙最累的时候。”一位县级干部调侃道。

眼下,除了搞接待、争项目、安排学习之外,阿勒泰的干部还要面临另外一件大事——政府搬迁。据悉,由于阿勒泰处在英雄山与骆驼峰的夹缝中,发展空间有限,早在上世纪80年代,地委行署就有搬到北屯的意思。位于阿勒泰市西南65公里处的北屯镇是北疆的交通枢纽,216国道与217国道都从这里经过,也是新疆建设兵团农十师的驻地。中央曾批准北屯建市,但因地方与兵团存在分歧,一直未能实施。前几年,地方上下定决心搬迁,设立了北屯建设指挥部负责选址规划,四五年过去了,却依旧是“雷声大雨点小”。

现在,阿勒泰的建筑商日子都不好过,原因是搬家的事儿似乎有了实质性进展。年后有政府单位开始为搬迁建房集资,他们纷纷到建筑商那里要求退款,阿勒泰的房地产开发陷入停滞,一季度几乎没有新项目开工。当地一位规模较大的建筑公司老板说:“从现在开始到2010年底,各级政府一律不得新建楼堂馆所。”他情绪激动,“看看山脚下那些土房子,照现在的发展速度,阿勒泰再有100年也建不完,怎么会没有发展空间呢?”

不仅是开发商,就连市民们也被搬家的事儿搞得左右摇摆。“说了5年也没定下来,现在谁还敢在这里买房、开店?”原本计划搬迁到北屯,但因兵团拒不让地而作罢,最后选址在216国道边上的二牧场,光规划和勘探就花了上亿元,但现在这里仍看不到新城建设的影子。“阿勒泰自己的财政都不能自给,拿什么搬这个家?”干部们私下里经常议论,这才是更现实的挑战,“光牧民的安置费就要几亿元,在一片平地上建一个新城,谈何容易?”

与这些事情相比,财产公示似乎已经是很遥远的事了。

熟人社会与五湖四海

“其实,在阿勒泰这种地方,就是不公示,大家心里也都有数。”接受采访的干部往往这样委婉地表述自己的不同意见,“财产公示,为什么不从沿海地区和大城市开刀?”

登上高约150米的骆驼峰,总共不到10万人口的阿勒泰市区便会一览无余。一位在地矿局任职的公务员指着山脚下的楼房如数家珍:“蓝色的是国土局,粉红色的是税务局,黄色的是……”花花绿绿的小区一般由三四栋楼房围合而成,就是一个个单位的象征。末了,他摇摇头感叹道:“阿勒泰太小。”

在领导干部这个小圈子里,大家几乎都很熟悉。“谁家儿子娶了谁家姑娘,谁家结婚谁家离婚,说起来没有不知道的。”到现在,干部们中间还流传着一个段子,说前几年某地区领导的父亲去世,他打电话告诉一位秘书长,还嘱咐他不要去送葬,结果第二天早晨,几乎所有下级单位的领导都赶到了这位地区领导家里。

乡土社会中的熟人政治,是一切变动中的永恒力量,它容易突破个人的隐私领地。一位退休的厅级干部在回顾自己30多年的工作历程时,甚至得出了这样的结论:“一个人的官职大小,不仅要看他的能耐,更取决于他有没有根儿。”接受采访的干部们向记者调侃,“大伙都抽红河,就你抽中华,这不一目了然吗?”

阿勒泰市只有两条主干道,只有两路公交车,招手即停的小面包车票价1元,成为市民们的主要代步工具。沿街的商铺稀稀拉拉,只有广场附近集中了几家大一点的商场,新建的“俄罗斯步行街”尚未起色。在这里,有稳定收入的公务员仍是整个城市的消费主体。

在距离喀纳斯最近的布尔津县,由于正值旅游淡季,80%的宾馆已经关门歇业。一位在当地开餐馆的老板告诉记者,大多数商铺都与公务员有着千丝万缕的联系,要么是自己买下来出租,要么是以亲戚的名义开店,“或者,干脆就是开发商送给领导的”。

这次实行的财产申报规定中,除了挂在网上的工资收入外,另有一张由地区纪检委掌握的表格,其中便涉及房子、车子、存款等财产。但是,记者接触的几位干部大多对此持怀疑态度,“如果真有问题,房子的事儿,谁能说得清楚?一扯就会扯出一长串关联人”。或许,这也正应和了制度设计者的初衷——先给干部戴个“紧箍咒”再说。

科长的账本

今年2月17日,上千名县级干部的财产在阿勒泰廉政网上公示后,立刻引起了强烈的社会反响,最起码从公开的工资收入看,平均年薪3万~5万元的水平已经远远落后于沿海发达地区。“这样也好,让发达地区的干部看看我们到底有多少收入。”当地一位市县一把手如此说。

其实,上世纪60年代,阿勒泰是全国工资水平最高的地区之一,有中央直补的高寒地区津贴占整个工资收入的80%,而现在这一数字已经降至20%左右。据当地一位厅级干部估计,阿勒泰地区拥有私家车的干部大概不到30%,买车也就是这两年才兴起的事儿。

43岁的迟正安,现任布尔津县纪委副书记,正科级干部。他给记者算了一笔账,自己的工资每月2000元出头,妻子在中学当老师,工资相当。虽然说起来纪委是个很“唬人”的单位,但在基层并不算“实权衙门”,每年的福利仅300多元,几乎可以忽略不计。阿勒泰地区的消费水平并不低,路边小饭馆里一个酸辣土豆丝也要十几元,水果蔬菜更是基本靠从乌鲁木齐外运。两口子一个月4000元左右的收入,除去基本生活消费能剩下一半就不错了,但小地方的礼尚往来多,通常并不能如愿。“3年后,孩子就要读大学了,这点收入勉强可以支付她的学费,至于说换个大一点的新房子,想都不敢想。”

迟正安的这笔账也是当地很大一部分基层干部的账本,即便如此,公务员仍是人们最向往的职业。在这个经济不发达、第三产业尚未兴盛的地方,有稳定收入的机关人员仍成为家长们对孩子的最高期许。在布尔津县城居住的1.7万人口中,除去医生和教师外,吃财政的机关人员就高达1000多人,若再算上他们的亲属,这个人群就构成了当地经济生活的主体。

然而,改革能够推行下去是否就因为这里的确是一块“净土”呢?很多干部表示怀疑。接受记者采访的一位当地公安系统厅级领导坦言,阿勒泰地区的廉政水平虽然一直处于新疆前列,但这几年随着矿产开采、城建开发等领域的快速发展,出事的官员并不在少数。虽然没有轰动全国的大案要案,但最近几年来,上至厅级领导下至科级干部,分管建设或经济口的领导却纷纷落马,在小城也引起了不小风波。这次未申报财产的8名官员中,就有3位因为正在接受纪检委调查。

奥妙仍在于权力的大小,同样是科级干部,但却相差巨大。前述公安系统的领导感慨:“现在就是一个乡镇党委书记,胃口也大得很,没有个十万八万的见面礼,很难建立关系。至于说那些能干成大项目的老板,背后没有三五个县级领导支持就很难办。”

记者就此向一位当地建筑商核实,他苦笑一下,并未正面回答,而是给记者讲了个故事。前些年,当地一个老板在某乡镇投资建了个砖厂,除了完成规定的税收外,还要每年向镇里交6万元管理费。后来砖厂转给另一个老板承包5年,管理费从6万元降到了5万元。5年后,当最初投资的那个老板要收回砖厂的时候,镇上开口要把管理费提高到每年12万元,最后这位老板找到县委书记才把事情摆平。没等记者反应过来,这位建筑商自己做出了解释:“后来我们才知道,承包砖厂的那个老板给镇委领导送了5万元,但5年后,这个数目就不能满足他了。”

“10年前流行送烟送酒,5年前开始流行现金交易,虽然数额不能跟发达地区比,但我敢说,项目要拿下来,不送是不可能的。”

与大多数其他城市一样,城建、矿业、交通、税务等实权部门也是阿勒泰廉政生态中的灰暗地带。此次实行的《规定》中,除涉及县处级干部外,也包含了这些实权部门的科级干部。“不管效果如何,最起码要让你知道,手中有多大的权力,就要承担多大的风险。”当地一位纪检干部如此解释。

纪委书记的权力

权力与风险成正比,这个原则同样适用于基层的纪委书记——查办一个有实权的干部,要难上加难。对正处于“大干快上”发展阶段的阿勒泰来说,很长一段时间以来,“保护干部”是纪委的工作重心。在记者接触的4位曾担任过县市或地区纪委书记的干部中,几乎每个人都有过被“打招呼”的经历:“纪检工作不要太冒头,否则搞得干部人人自危,还怎么有魄力发展经济?”

一位在当地某县担任过纪委书记的干部,花了半个多小时,向记者讲述他当年查处一个镇党委书记的曲折历程。其中,既掺杂了制度规定的模糊空间,又有一把手的干扰阻挠,前后查了半年,到最后还是把本该是“开除党籍”的处分降为“留党察看”。“这已经是烧高香的结果了,我是捏着一把汗干的,后来想想也后怕。”

“查镇委书记?最好连想也别想。就是查个村支部书记,也要向县委书记汇报才行。”一位现任的某县纪委书记说起自己的权力,无奈地双手一摊。根据党章规定,纪委工作要接受同级党委的直接领导,在基层,这个“同级领导”大多时候就取决于“一把手”的意志。“镇委书记能够拿来项目,拉动GDP,纪委书记能干什么?要认真干就会扰官。”

迟正安现在被借调到布尔津县“学习实践科学发展观领导小组”上班,为了写材料,常常会加班到深夜。不过,他告诉记者,因为一直以来爱动笔杆子,这样忙起来反而感觉充实一些,因为,他这个县纪委副书记平常的工作清闲得很。

1959年从安徽来到阿勒泰支边的陶路送,从公社的记分员一直做到阿勒泰地区纪检委书记,其间,历经公社支部书记、乡党委副书记、镇委书记、县委书记等一把手要职。1996年他刚刚上任地区纪检委书记,“烧的第一把火”就是查办地区珠宝公司,联合了银行、税务等五六家单位几十个人,大张旗鼓地忙活了半年,最后查出了一笔30万元的问题款项。但由于牵扯到某位已经升任的要员,最终也不得不偃旗息鼓。

经此一役,以往心直口快、富有闯劲儿的陶路送也不得不感慨“纪委书记势单力薄”。为此,他想出了廉政责任制这一“狠招”,把一个单位的廉政工作与主要领导挂钩,这在全国也属开先河之作。“说白了,就类似于‘连坐制’,把廉政责任由纪委书记一人分散到主要领导头上。”回忆当初推行这一制度的情景,陶路送感叹阻力可想而知。幸运的是,正好某中纪委领导前来阿勒泰考察,对此表示了肯定,陶路送由此拿到了“尚方宝剑”。此后一两年间,全国各地纪检系统纷纷赶来学习,1998年,党风廉政建设责任制正式在全国实行。

以阿勒泰地区为例,责任制实施以后,纪委书记的压力稍有缓解,但在基层权力格局中,仍有不少掣肘。在查办案件上,必须要请示同级党委,当然主要是“一把手”;在考核干部上,其分量又轻于组织部长;在政府各领域的管理上,自有各位分管副书记和副专员负责;至于财权,则更无发言权。即便后来纪委书记同时身兼地委副书记,但往往还要面对另一个专门分管组织工作的地委副书记。“回顾这几年阿勒泰所出的几个大案子,没有一个是领导在任时主动查处的,几乎全部是调离后由别的案子牵扯出来、被动查处的。”陶路送感慨,这种情况并非阿勒泰独有。

“既然搞财产公示,为什么不从更高一级的厅级干部开始?从县处级开始,会不会是先拿‘软柿子’捏?”这样的议论在当地干部队伍中也不少见。

阿勒泰的很多干部还在盘算着:“就这么一个小地方闹出点动静来,到底能够坚持多久?”有人注意到,两年前喀纳斯景区竖起了几个反腐倡廉的大牌子,或许,这也是纪委书记在有限权力空间内的一点点拓展吧。■

(文 / 魏一平) 生态廉政风险纪检委阿勒泰吴伟平时政廉政