影像上的祭奠

作者:李菁 ( 1944年,远征军的美军顾问用大型模型向中国军官讲解战争形势 )

( 1944年,远征军的美军顾问用大型模型向中国军官讲解战争形势 )

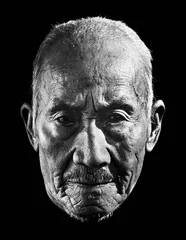

一张张布满皱纹的脸,犹如悬浮在虚空中,没有愤怒,没有哀怨,只是静静地凝视前方,仿佛默默承受命运赋予的一切。而在被凝固的黑白影像之外,似乎有他们诉不尽的沧桑与苦难……在这组头像面前,没有人不感受到那种内心被震撼的力量——王华沙凭借《影子——滇西抗日的老兵们》这组人物肖像,获得2008年平遥国际摄影节“优秀摄影师评委推荐奖”。

“2007年,我到山西平遥参加摄影展时看了很多作品,回到云南后我一直在考虑保山有什么题材可以发掘。”想了一个多月,滇西抗战老兵这个群体渐渐浮现出来。当王华沙最终决定将镜头对准这些抗战老兵时,其实这既是出于一位摄影师对拍摄题材的职业考量,也是源于对一段特殊历史的长期关照。

保山在怒江东岸,四周群山环抱、云雾缭绕。这里曾是1944年中国远征军滇西反攻的大本营。几十年时光流逝,硝烟散尽,但那些惨烈的战争和誓死一战的将士们却成为这个城市的一个记忆。身为保山市摄影家协会副主席的王华沙出生于1955年,他的父亲就是滇西战役的亲历者。“父亲亲眼目睹过日军飞机轰炸保山的场面,到处是残垣断壁,而河流被鲜血染成了红色……”王华沙说,虽然在后来的政治运动中,那些往事即便在保山也成为被遮蔽的历史,但是,“大多数上了年纪的人都知道这些历史”。从小在这样的讲述中长大,这些故事于是也根植于王华沙的成长记忆中。

当镜头面对的是这样一个特殊的群体时,什么样的表现形式才是最恰当的?选定了题材之后,王华沙又陷入对形式感的苦苦思索中。他用了整整两个月,为自己找到了答案:“我最后决定用脸部特写的方式,他们的故事、背后的沧桑感,都反映在脸上,形成对视者的视觉和心灵冲击。”王华沙也毫不犹豫地选择了黑白两色去展现这些人物,在他看来,简朴而具抽象感的黑白色,会更有震撼力。

在拍摄时,王华沙用的是林哈夫大画幅相机,在照片上,每个人物的每一条皱纹、每一根银发和胡须,都异常清晰可辨。王华沙说,为了这组肖像,他还自创了一种独特的拍摄技巧——“隐身法”:“一般的肖像都会拍到领口和上半身,而我只拍了他们的脸,把人物头像下巴颏以下,除了飘洒的胡须以外的一切画面全部隐去,把图像的视点完全集中到面部。”王华沙说,从技术上讲,“这是一次性的成功,不是后期技术处理的”。这样便隐去了一切视觉干扰,一张饱经风霜的脸异常清晰地浮现出现出来,黑色的背景,更加增添了这些人物所蕴含的那种厚重感。

( 《影子——滇西抗日的老兵们》之李贵先

李贵先,83岁,云南保山隆阳人。

1941年入伍,在远征军第16卫生大队,士兵。参加过松山战斗。

老伴还健在,原有8个孩子,去世一个,现有4个儿子,3个女儿,李贵先近年来每年可领到由中兴通讯股份有限公司及其他部门发给的约1500元的生活补助。现居住云南省保山市隆阳区金鸡乡金鸡村。

我是“三丁抽一”,为了减轻家里负担我就去当兵了。到了部队,在卫生大队,驻上江,后来又到瓦定,每天去抬伤兵,树林大,很困难,但这是任务,必须去。

——李贵先

)

( 《影子——滇西抗日的老兵们》之李贵先

李贵先,83岁,云南保山隆阳人。

1941年入伍,在远征军第16卫生大队,士兵。参加过松山战斗。

老伴还健在,原有8个孩子,去世一个,现有4个儿子,3个女儿,李贵先近年来每年可领到由中兴通讯股份有限公司及其他部门发给的约1500元的生活补助。现居住云南省保山市隆阳区金鸡乡金鸡村。

我是“三丁抽一”,为了减轻家里负担我就去当兵了。到了部队,在卫生大队,驻上江,后来又到瓦定,每天去抬伤兵,树林大,很困难,但这是任务,必须去。

——李贵先

)

当这组作品被王华沙带到平遥参加摄影展时,它所引起的诸多关注已在王华沙意料之中。当地一位曾经参加过抗战的解放军老战士看到照片后深受感动,第二天约了四五位战友,他们把珍藏多年的军服找出来,整整齐齐地穿上,佩戴上自己所获得的勋章,来到王华沙的展区内,一脸肃穆地和那些影像上的老兵合影,也显示了一代军人对另一代军人超越时空的敬意。

王华沙这组老兵照片中的“老兵”,特指在60年前参加过著名滇西抗战、至今还活在保山市各区县境内的一些耄耋老人。他们多数是保山市本地人,也有四川、重庆、河南等地人,后来都定居在保山市。他们大多是被抓去当兵或者是迫于生计被家人送去当兵的,除个别人是低级军官外,多数是普通士兵。给这些老兵拍照,也是王华沙重新走入历史、走入每个命运的过程。

( 《影子——滇西抗日的老兵们》之杨玉兴

杨玉兴,94岁,四川泸州人。

在远征军2军9师,副排长。参加过松沪、台儿庄会战,松山、平达战斗。

原有2个孩子,已去世1个,现和唯一一个智力不全的儿子相依为命,儿子靠捡破烂与父亲同生活。近年来每年可领到由中兴通讯股份有限公司及其他部门发给的约1500元的生活补助。现居住云南省保山市昌宁县更嘎乡。

松山打了好久都打不下来,就把第二军的兵力一个不剩地完全调来,才收复了松山。在打仗时,哪个也不敢后退,要是逃走,马上就枪毙,必须服从军法。

——杨玉兴

)

( 《影子——滇西抗日的老兵们》之杨玉兴

杨玉兴,94岁,四川泸州人。

在远征军2军9师,副排长。参加过松沪、台儿庄会战,松山、平达战斗。

原有2个孩子,已去世1个,现和唯一一个智力不全的儿子相依为命,儿子靠捡破烂与父亲同生活。近年来每年可领到由中兴通讯股份有限公司及其他部门发给的约1500元的生活补助。现居住云南省保山市昌宁县更嘎乡。

松山打了好久都打不下来,就把第二军的兵力一个不剩地完全调来,才收复了松山。在打仗时,哪个也不敢后退,要是逃走,马上就枪毙,必须服从军法。

——杨玉兴

)

“这些照片拍摄得很辛苦。”王华沙确定这个主题后,找到保山市及下辖各县统战部联系后得知,在保山登记在册的老兵有368名,而健在的有160~170人左右,王华沙用一年多的时间一共拍了100多人。这些老兵大多在80岁以上,最大的108岁。让这些老人在那里坐上20分钟、半小时,本身就是一个非常艰苦的任务。“有的拍着拍着脸色就变了”,王华沙赶紧停下来,给老人补充点东西,再接着拍。

每次拍摄前,王华沙都要先对老兵们做一段采访,聊他们当年当兵的历史、经历过的战争以及后来的生活,让他们放松,更是让他们重回到那段历史场景当中。很多80多岁的老兵对当年的经历仍保有深刻的记忆,“他们还能给我背诵军歌、规章制度”。拍摄前,王华沙从来不对这些拍摄对象要求他们的表情,但是一旦进入到情境中,他所期望的表情已经自然呈现出来。也有一些老兵,因为后来的政治运动,而使自己在内心深处对那段经历做了彻底否定,王华沙的来访和拍摄,对他们而言,似乎意味着公众社会对他们的重新接纳和认可,于是经常有些老人老泪纵横。所以拍摄当中,停下来安慰老人、为他们擦拭眼泪也是他经常面对的工作之一。

( 位于云南腾冲县的国殇墓园,为纪念中国远征军第二十集团军腾冲之战阵亡将士而建 )

( 位于云南腾冲县的国殇墓园,为纪念中国远征军第二十集团军腾冲之战阵亡将士而建 )

在展出的照片中,每一幅画像旁边都配有介绍老兵生平的一些简短的文字,而这些老兵的一生,似乎也被压缩在短短100多字中,但深入其中,王华沙真实的感受是,其实每一个拍摄对象的生命历程都令人欷歔感慨。

这些老兵的命运各不相同,正如他们当初也是从不同地方、带着不同目的来到这个战场的。在特殊历史时期,他们被自己无法左右的力量牵系着,迈进那个历史场景中。有投笔从戎的热血青年张子文,还有“三丁抽一”而到战场的李贵先:“家里弟兄三个,我是老三,年龄小,也做不了什么,家里穷,为了减轻家里负担我就去了。每天去抬伤兵,树林大很困难,但这是任务,必须去。”84岁的保山昌宁人周朝先,“是载秧的时候被抓去的”,其后又参加解放军,在54军,到过东北、张家口、朝鲜等地作战——寥寥数语背后却是怎样的一番生命历程。

( 作为当年滇缅抗战的战场,腾冲和顺镇成为电视剧《我的团长我的团》主要外景地 )

( 作为当年滇缅抗战的战场,腾冲和顺镇成为电视剧《我的团长我的团》主要外景地 )

王华沙说,总体而言,当年受过教育的一些老兵,到了晚年境遇会稍好一些。比如曾在黄埔军校训练过的杨洪恩,当年是一位上尉,近年来被云南、重庆以及中央一级的许多媒体采访过。还有一位叫卢彩文,中尉参谋,因为身体及受教育程度都比较好,这些年在腾冲做抗战的宣传工作。他们既乐观,又对现在的生活充满感恩。

而更多的,则是不被人知的,沉默的大多数。王华沙说,因为有些老兵当年是在遥远的大山区被抓了壮丁,打完仗后,故土难离,他们又回到了偏僻的山村。几十年后,他们的生活并无多少改变。如果说影像背后折射的是残酷的历史,而一些老兵潦倒的生活场景,则是更残酷的现实。

让王华沙印象深刻的老兵之一,是前文提到的李贵先。家住保山龙陵区的李贵先已经83岁,“一进到家院子,让我大吃一惊的是,80多岁的老人竟然还爬树砍柴”。李贵先的老伴见到王华沙时,握着他的手紧紧不放,眼含热泪。王华沙问李贵先:“大爹,那么大年纪怎么还爬树砍柴?”老人说:“我不能出问题,这个家不能没有我。”

94岁的杨玉兴是四川泸州人,曾参加过淞沪、台儿庄会战的这位老兵,如今生活在昌宁县偏僻的更嘎乡。王华沙一路颠簸、花了很长时间才找到他所在的村子。杨玉兴老人住的房子非常简陋,又小又矮,远远看去,甚至“不像人住的”,屋子里面连个像样的家具都没有。但进去之后,王华沙发现家里的地面上已被打扫得一尘不染,事先知道有人要来采访的老人,早已兴奋地在家里摆好长条凳、烧好了水等着客人。

杨玉兴老人和唯一的儿子相依为命,而患有智障的儿子靠捡破烂来维持父子俩的生活。这位曾经当过副排长的抗战老兵,对惨烈的松山战役叙述却是异常平静:“松山打了好久都打不下来,就把第二军的兵力一个不剩地完全调来,才收复了松山。在打仗时,哪个也不敢后退,要是逃走,马上就枪毙,必须服从军法。”

“稍纵即逝”,是王华沙拍摄这组作品后的感觉。在影像上的老兵已经有人离世,所以他有一种无形的紧迫感。“把这些曾经从那场硝烟走出来的、行将远行的面庞固定在感光介质上,则像是对那个历史的再次祭奠。”有人如此评价王华沙作品所承载的意义。如果说王华沙当初更多的是职业角度介入到抗战老兵这个群体,那么现在他更大的感受是和这个群体有了一种无法割舍的牵系。

“我的下一个目标,是希望能得到支持,出一本这些老兵像样的画册和文字。”此外,王华沙还希望通过这组作品,能唤起更多的人来关注这个群体,“让他们的生活能得到些许改善”。王华沙的第二个目标,更朴实也更现实。■

(感谢《影子——滇西抗日的老兵们》策展人石明、徐晋燕图片支持) 抗日战争影像祭奠