美国对“大浦洞-2”导弹的担忧

作者:宋晓军

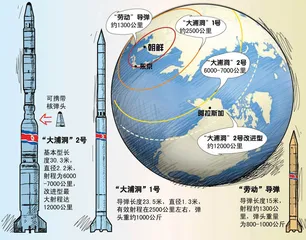

3月27日,《华盛顿邮报》刊登了一篇题为《朝鲜核武器的可能性越来越大》的长文。作者布莱恩·哈登(Blaine Harden)引用了大量的核武器专家的分析结论,认为朝鲜是在利用所谓发射通信卫星,尽快实现核武装。文中引用美国国防部情报主任迈克尔·马普尔斯(Michael Maples)将军2月在参议院军事委员会的证词说:“朝鲜很快将导弹与核弹头装配在一起。”而这也许恰恰就是美国对朝鲜万一在4月4~8日试验“大浦洞-2”导弹真正的担忧。

2006年在朝核问题陷入僵局之时,朝鲜在美国独立日的7月4日连续试射了7枚导弹,其中6枚短程导弹试射成功,而1枚被美国军方认为是“大浦洞-2”远程导弹的测试弹在升空40秒后爆炸。当时有专家分析,认为是“大浦洞-2”的气动外形与弹体结构设计、材料、工艺不匹配导致弹体无法承受过载而爆炸。3个月后的10月9日,朝鲜试爆了一个核装置,尽管这个试爆没有完全成功,但还是有美国核专家认为,以朝鲜钚239的存量,还是可以生产出5~7枚原始的核弹头(钚239只需热中子激发就可发生裂变)。也就是说,朝鲜要拥有能投射到美国本土的核武器,下一步就要解决“大浦洞-2”导弹的试验问题了。弹道导弹的弹道一般分为三段:主动段、自由飞行段和再入段。2006年12月美国《海上力量》杂志对朝鲜远程导弹的弹道大致分为:主动段持续1~5分钟,自由飞行段持续20分钟,再入段持续0.5~1分钟。远程弹道导弹的试验项目繁多,而美国最担心的,也是与核武器关系最直接的,就是再入段那0.5~1分钟弹头飞行试验了。

战略核导弹的关键部分就是弹头。弹头从外形上看,就像一个锥形金属壳体,从前面的端头往后,里面分别装着引爆装置的电池、引爆系统、核装置(装在密封舱里)、控制系统和突防系统(装在控制舱里)。这个类似锥形的金属壳体在再入段那0.5~1分钟会发生什么呢?随着弹道导弹的射程增加,弹头经过自由飞行段进入再入段的初速度就会快速增加,从速度变化曲线上看,弹头再入段的初速度从导弹射程0公里到6000公里上升得最快,而“大浦洞-2”被认为射程超过6000公里,因此必须在再入段考虑弹头所承受的气动加热和气动载荷。再入段一般选在弹头进入大气层后大气对弹头影响较为明显的高度(70~100公里),在这个高度上,弹头以10~25马赫的高速进入大气层后,周围的空气受到强烈压缩而产生激波,被压缩的空气温度和压力急剧上升(最高临界温度在8000多摄氏度,最高压力可达10兆帕),加上过载、振动和噪声,弹头比同在大气层时的主动段所承受的热、力环境要严重数十乃至上百倍。在高温、高压下,不仅弹头周围的空气因形成电离鞘套会产生黑障区,同时弹头表面防热材料烧蚀后形成的沟槽花纹和不对称性也会对弹头产生不对称力矩,加上雨、雪、冰晶等天然或人工粒子云的影响,因此弹头试验是带核弹头的弹道导弹非常关键的一环。弹头试验分为地面试验和飞行试验,地面试验有分离释放试验、淋雨试验、高低温试验、运输试验、贮存试验和弹头匹配试验等,但是地面试验至今都无法模拟弹头再入段的综合试验环境,因此所有国家的远程弹道导弹都必须进行弹头飞行试验,以获得弹头飞行的环境参数和响应参数,确保核武器投掷的可靠性。但由于用导弹实弹进行弹头飞行试验费用过于昂贵,一般都采用运载火箭和退役弹道导弹对新研制的弹头进行试验。比如上世纪50年代中期,美国在解决第一代弹道导弹——“雷神”的防热问题时,就采用了当时的探空火箭发动机组合成了X-17试验弹,对“雷神”的缩尺弹头进行了再入段防热飞行试验。

那么朝鲜这次会不会是借发射卫星之名进行弹头飞行试验呢?理论上是可以的,从朝鲜3月12日公布发射通信卫星的信息推测,第二级火箭分离后的落区海域是距发射点舞水端里3600公里的太平洋海域。从已有的经验看,很多国家为了获取再入段的弹头试验参数,往往采用一种比实际射程小的低弹道弹头飞行试验,因为弹头再入环境只与再入高度上的初速度和再入倾角有关。而这正是美、日反导武器平台云集西北太平洋海域的真正原因。但朝鲜真的会像2006年10月9日核试爆那样玩一次冒险吗?■ 导弹大浦洞-2导弹浦洞武器美国担忧