芭芭拉的回归

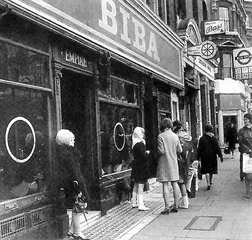

作者:何潇 ( 离开老碧芭后的芭芭拉(1980年摄于伦敦)

)

( 离开老碧芭后的芭芭拉(1980年摄于伦敦)

)

Topshop让许多人想到上世纪英国伦敦的传奇时装店Biba。Biba由芭芭拉·哈兰尼基(Barbara Hulanicki)及其丈夫1964年在伦敦创建,是六七十年代最为著名的青年平价时装店。“Topshop被比作是摩登的Biba:一个平价、活力、嘈杂的青年时尚天堂。”《女性时装日报》(WWD)这样写道。这次的跨界合作因此被人看成是天作之合,具有循环往复的意味。人们普遍将芭芭拉创立的Biba看成是以Topshop、H&M为代表的高街时尚(High Street)的先行者,在一些书里,芭芭拉·哈兰尼甚至被称为是“高街时尚的发明者”。当我在采访她时向她提及这个称谓,她感到有些吃惊:“这是在恭维我吧?谢谢!”

芭芭拉今年73岁,除了脸上已经开了“菊花”,外表看与当年没多大变化:金色波波头,是路易斯·布鲁克斯的经典款式;一套标志性的全黑装扮,起因多半来自少女时代看到的奥黛丽·赫本,因为“没有人能指责黑色”而穿了一辈子。这种随身携带的金与黑搭配被芭芭拉用到了Biba的经典Logo上,成为一个时代的标志。在Biba的全盛时期,芭芭拉风华正茂,是标准的金发美女,带着贵族气质。“芭芭拉有着顶级模特的体形和外貌。”1969年的《伦敦新闻画报》曾这样写道,“但除了这些,她第一眼打动你的东西是她的机智。”在时尚史相关的书籍里,她与玛丽·奎恩特(Mary Quant)、翠姬(Twiggy)出现在一起;在与六七十年代流行文化相关的书籍里,她与披头士、滚石乐队出现在一起;她创立的Biba存在了不过12年,至今余音荡漾。

碧芭与摇摆60年代

翠姬走进Biba那年已经过了14岁,在姐姐工作的理发店里做周六兼职,她回忆道:“Biba对我的影响很大。我的第一条Biba裙子是黄色的,粉色拉链,泡泡袖,还有3粒珍珠扣子。”安娜·温图尔(Anna Wintour)走进Biba那年15岁,被人称“冰冻查理”的父亲送到这家著名的服装店里打工,很快,小姑娘就习惯了60年代伦敦俱乐部的典型生活。这种充斥着流行乐、时装、夜店热舞和狂饮的生活方式,在当时有一个著名的名字:MOD。

翠姬和安娜只是“摇摆60年代”(Swing Sixties)里的两个“碧芭女郎”,尚未成名,谈不上如何特别。此时,有许多像她们一样年纪的姑娘,她们成群涌入同一个场所的疯狂场面一般只会发生在两个场合:披头士的演唱会,或星期六的Biba。“我们将他们看成是与我们同等的水平的。”芭芭拉后来谈到披头士时说,“他们做音乐,我们做服装。”

( 六七十年代的Biba时装店

)

( 六七十年代的Biba时装店

)

1964年,芭芭拉与丈夫斯蒂芬·费兹-西蒙(Stephen Fitz-Simon)共同在伦敦创建了Biba,芭芭拉负责设计。最初是邮购业务,后来发展成了著名时装店。在其全盛时期,每周进出的客人以千万计。他们中间,有无数不知名的年轻姑娘,也有很多大名鼎鼎的人物:凯西·麦高文(Cathy McGowan)、朱莉·克里斯蒂(Julie Christie)、米娅·法罗(Mia Farrow)、大卫·鲍伊……甚至安妮公主——在拍摄于1998年的经典电影《天鹅绒金矿》(Velvet Goldmine)中,人们可以部分看到此时的情景。披头士也不时在店里出没,有时,滚石乐队会与他们一起来——米克·贾格尔本人就非常喜欢光顾这里——他们在一起闲聊、瞎逛,打量店里的货品和那些“Biba女郎”:她们大多穿着质地轻盈的小裙子,有一双瘦骨嶙峋的长腿、明丽的小脸蛋和圆嘟嘟的眼睛。店员们穿着Biba标准的工作服,丝绒裤装、麂皮高筒靴以及短得几乎盖不住臀部的迷你裙。顾客们在试穿各种新奇的服装:墙纸图案的连衣裙、雪纺面料的衬衫和裙子……Biba创造着“摇摆60年代”的着装方式,并且,用的是年轻人支付得起的方式。此时年轻人的平均收入为10英镑,而在Biba,花上3英镑就能买到他们喜欢的东西。这里与玛丽·奎恩特的Bazaar一样时髦,东西却便宜很多。“花少一些的价钱也可以打扮得很时髦,有什么不好呢?”芭芭拉说。

1966年4月15日的《时代》周刊,将“摇摆伦敦”作为封面故事,写道:“这个世纪里,每个10年都有一个城市作为世界的中心。世纪末属于梦境般的维也纳;变幻的20年代属于为海明威、菲兹杰拉德、毕加索、乔伊斯们提供了‘流动盛宴’的巴黎;大萧条后的混沌属于布莱希特与包豪斯的柏林,他们打破了偶像崇拜?今天,它是伦敦。这是一个由青年统领的时代。”《碧芭经验》(The Biba Experience)一书的作者阿尔文·特纳(Alwyn Turner),以此来解释此时的Biba狂热:“它开在伦敦成为世界时尚中心的时候,所有人的注意力都集中到了伦敦身上,而Biba正是构成这一切所必需的部分。”

( 70年代,碧芭店内的销售女郎

)

( 70年代,碧芭店内的销售女郎

)

1973年,Big Biba在肯斯顿街上开张。这是一座5层楼高的房子,其Art Deco的装饰风格为后来者津津乐道,它看起来有些像30年代好莱坞电影的场景:墙面刷成黑、绛紫、巧克力的混合色,裹着缎带和丝绸,装饰着镜柱和蒂凡尼式样的吊灯。英国的《独立报》称Big Biba为“流行文化的神殿”、“尘世欢乐的花园”。无数年轻人蜂拥而至,前来朝圣。让这些年轻人趋之若鹜的原因,或许更因为,这是当时的第一家“生活方式旗舰店”。在这里,人们不仅可以买到衣服,还可以买到香水、鞋子、配饰、化妆品……MOD女郎可以在Biba里找到自己想要的全副行头。“芭芭拉的贡献不仅在于创造了The Look,而且在于,她创造了Total Look。”在《迷你摩登60年代》(Mind Mod Sixties)里,萨曼莎·布雷克恩(Samantha Bleikorn)写道。Big Biba很快成为伦敦最为著名的景点之一。1974年,前来参观Big Biba的游客人数,甚至超过了参观伦敦塔的人数。

“这是个伟大的故事。”阿尔文·特纳说,“一家小店成长为大商店,又在其声誉最隆的时候关闭。”1976年,Biba因为英国萧条的经济大环境及自身内部的经营问题而关张。芭芭拉离开了一手创立的Biba,自此再也没回来过。

( 身着30年代复古装的60年代Biba女郎

)

( 身着30年代复古装的60年代Biba女郎

)

“让碧芭安息”

1971年,一个名为“愤怒旅”(Angry Brigade)的恐怖团伙在碧芭店里放置了炸弹,宣称要摧毁这个“摩登奴隶之屋”,让碧芭安息。这一天是劳动节,恐怖分子以此作为其“革命”的一种方式。尽管这种滑稽的革命多半收不到结果,但炸弹后来还是爆炸了。只是,它给店铺带来的损害甚至不比小偷带来的多。顺手牵羊的顾客每年要给碧芭带来12%的经济损失,这远远高出疏散人流所花的费用。

芭芭拉的身上不缺“革命性”,这一点从她开设的Biba上就可以看到。2006年,她与“超短裙之母”玛丽·奎恩特一道,成为《时代》周刊评选的《英雄60年》中的“欧洲杰出人物”。“英雄主义关于冒险——有些关于概念,有些关于争议,有些关于生命本身。”《时代》周刊写道,“Biba与Bazaar,就像其生长的时代一样,都随着时代的严酷而死去了,但芭芭拉·哈兰尼基与玛丽·奎恩特是常青的。”但两者的持续效应却不尽相同。“超短裙之母”的名字人尽皆知,而Biba更多地只被时尚爱好者所了解。“品牌复活的只有名字。其中的灵魂已经永远消逝了,Biba只是另一个时代的遗型物而已。”

“Biba的创始人芭芭拉·哈兰尼基,是天才最没得到应有认可的设计师之一。”翠姬在其官网上提到芭芭拉时如是说,“她现在迈阿密设计旅馆,依然非常出色。”离开了Biba的芭芭拉也逐渐偏离了时装设计。1987,她与丈夫搬到了迈阿密海滩,在这里开始了作为建筑和室内设计师的新生涯。1993年,她获得了美国建筑学院颁发的奖项。芭芭拉的身份发生了转变,成了世界知名的室内设计师,还是迈阿密海滩著名的百万富翁,但除了她的建筑与室内设计,当地居民几乎都不知道Biba。有时,会有一些年近中年的旅客拜访她,说:“我以前经常光顾你的服装店!”“不对,”芭芭拉笑着说,“他们要说的其实是,我过去从Biba拿了很多东西!”

1983年,芭芭拉出版了个人传记《从A到Biba》(From A to Biba),描述了自己如何在董事会的斗争中失去了一手创建的王国,书中充满了痛苦的细节。“碧芭是我的生命,它已经死亡的事实就像是,有人忽然之间告诉你——他们确实是这么做的——你过去12年间所做的一切与你毫不相干。”她与丈夫最终接受了碧芭已死这个事实,“这最终就像,一声‘万岁!’”芭芭拉说。2006年,Biba品牌恢复,但这次已经与芭芭拉没有关系了,它的新设计师是贝拉·弗洛伊德(Bella Freud)。

但老碧芭在不时地做着闪回。去年,人们在安娜·苏(Anna Sui)的T台灵感上看到了碧芭的影子;今年,人们在Topshop、Bebe的特别系列中发现了芭芭拉的名字。在与Bebe合作推出的特别系列Barbara Hulanicki×Bebe中,芭芭拉绘制的图案被印在了坦克背心、超大号拎包和T恤上。这是一个头戴玫瑰的漂亮姑娘,带着摩登时代玛丽·安东瓦内特的范儿,只是远没有全盛时期的玛丽皇后来得欢乐,神情忧郁,脸上有泪。也在今年,关于碧芭的纪录片《Beyond Biba》正在开拍,导演是路易斯·普莱斯(Louis Price),芭芭拉在片中扮演自己。

“人们到现在还记得Biba,这个事实肯定会伤到他们所有人。我赢得了与公司进行的战争。”芭芭拉在接受采访时告诉我,在她看来,这是自己一生中最大的成就。我问她,希望实现的最近距离梦想是什么?芭芭拉的回答只有一句话:“将Biba这个名字拿回来,并让她就此安息。” ■

“循环往复的总是相同的东西”

——专访Biba创始人芭芭拉·哈兰尼基

三联生活周刊:今天的Topshop、H&M等高街时尚店,让不少人联想到您在上世纪60年代创立的Biba。您此次与Topshop合作做设计,是出于何种考虑?您如何看待当下的高街时尚与60年代的高街时尚?

芭芭拉:我热爱Topshop,一直都热爱。实际上,它是我参观伦敦的第一站。在60年代,高街可没有今天这么多的选择,有的仅仅是时装精品店。今天,我觉得做得有点多了,所有商店经营的都是同样的东西。Topshop的独特之处在于它有自己的特性和原创性,从这个意义,人们会将它与当年的Biba联系起来。

三联生活周刊:您最初是如何想到要创立Biba的?

芭芭拉:我当时是个时尚插画师,为《Vogue》、《WWD》等刊物绘制巴黎时装秀的插画。我遇到了费兹(芭芭拉的丈夫)。他鼓励我,说服我设计服装。后来,我的一个记者朋友,名叫费里希提·格林(Felicity Green),叫我为她的《每日邮购》提供设计。Biba的邮购业务就此开始了!这确实是一个意想不到的惊喜,接着,它发展成了店铺,最终成了品牌。

三联生活周刊:Biba拥有许多知名的“Biba女郎”,您如何看待这些“Biba女郎”?

芭芭拉:这么多年里,我遇到了许许多多的“Biba女郎”。但我得说,翠姬是最为原汁原味的。翠姬刚来Biba的时候,还是个默默无名的小姑娘。第一眼看见她,我马上觉得,她真像个娃娃版的葛丽泰·嘉宝。接下来,她很自然地被人发现了。一直以来,她都是Biba最好的支持者,我们到现在也是非常好的朋友。

三联生活周刊:您与玛丽·奎恩特被看成是那个时代里的两个时尚偶像。并且,你们都开设了名噪一时的传奇时装店——Biba与Bazzar。您与玛丽·奎恩特是否在某些方面有共同之处?

芭芭拉:Biba与Bazaar其实完全不相同。Biba走的是高街路线,而奎恩特的Bazaar里所销售的东西,价格要远远高于Biba。在我看来,Biba与Bazaar的共同奇妙之处在于概念。我们都在为公众提供选择,在当时,这正是人们所急需的。

三联生活周刊:Biba让人津津乐道的,不仅在服装,还在其独特的Art Deco装饰风格,后人称之为“Biba风格”。这种风格是如何形成的?

芭芭拉:在我看,30年代的电影在设计上可以说是大获全胜。我受他们的影响很大,老式好莱坞的风格也让我非常着迷。我们把Biba搬到肯斯顿街上的时候,看到的是一栋5层楼高的建筑,Art Deco风格,非常美丽。自然而然,这种氛围给了我灵感,我把自己感受到的一切都转换到了对Biba的设计之上。

三联生活周刊:人们在谈论英国“摇摆60年代”的时候,总是会谈到披头士、玛丽·奎恩特、滚石……以及您的Biba。您曾经说过,您有“60年代怀乡症”。那时与现在有什么不同?

芭芭拉:60年代那会儿,我大部分时间都在Biba,马不停蹄地工作。我和丈夫每天都待在店里。我设计着新作品,感受得到客人们不断地涌入店里的那种脉动。这是一段自由的时光,所有一切都是自然发展的,没有那么多的商业限制。当时没有市场部门,也没有负责作秀的CEO。从这个意义上说,60年代是完全自由的。零售世界由公众来决定,而不是其他的什么周边的东西。

三联生活周刊:关于时尚的一个二律悖反是:一方面,它是感应时间变化最快的东西;另一方面,正是因为这种特性,它又成了最忠于自己时代的东西。您怎样看待时尚与时代的关系?

芭芭拉:(在时尚里)循环往复的总是相同的东西,但是在每个时代里,都会有新的一代来重新阐释它,其结果是在老东西上产生新角度,这正是让人兴奋的所在。■ 伦敦回归玛丽·奎恩特芭芭拉