蒂尔达·斯文顿和她的电影节

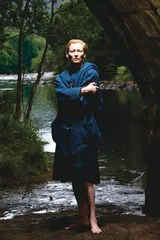

作者:李东然 ( 蒂尔达·斯文顿

)

( 蒂尔达·斯文顿

)

第59届柏林电影节刚刚过去,影片之外,这届电影节中能给人们留下深刻印象的,就是评委会主席中那位高挑冷峻的苏格兰女人,蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)。

关于她的话题很多,对于一些人,她就是第80届奥斯卡最佳女配角的得主,是《纳尼亚传奇》里的白女巫,或者是《迈克尔·克莱顿》里的女律师。但对于另外一些人,她是“文艺片女王”,是《奥兰多》里忽略了所有男权社会的历史与符号,穿越了4个世纪去寻找真爱与自由的奥兰多,也是世界影史上最重要的艺术片导演之一、已逝的英国电影诗人德里克·贾曼的缪斯。

而更多人津津乐道的是那个叫“芭蕾天后舞厅电影梦天堂”(Ballerina Ballroom Cinema of Dream)的电影节,就是由蒂尔达在苏格兰小城奈恩一手操办起来。没有红毯,没有摄影师,没有晚装华服,没有任何等级划分,8天半的时间里,放10部电影,地上只有些装满了豆子的口袋,但也松松软软,随便你把自己的身体如何摊放在它们上面。如果你觉得费里尼、法斯宾德,或者麦克·鲍威尔的电影闷得叫人无法忍受,桌上还准备了家制点心和三明治。也许正是谁为了免费来看电影而刚刚烤出的一炉蛋糕,尝尝百家风味的美食也能值回那几块钱的票价。

这个3月,蒂尔达来到中国,也把奈恩小镇上的那个电影节带到了北京。3月20日到23日的这3天里,蒂尔达和她的伙伴马克·卡曾斯,在中国电影资料馆里,布置了和奈恩电影节一样别致的放映厅。不仅有同样的豆袋沙发和苏格兰小食,有精心挑选的苏格兰电影,更在开场前专门为中国观众备下了苏格兰森林气味的精油,和苏格兰女孩现场吟唱的民族歌曲,正如布展人马克所说:“跨过这扇门,苏格兰和苏格兰电影一起欢迎您!”

“我是电影节狂热分子!”

( 蒂尔达·斯文顿曾出演《纳尼亚传奇》中的白女巫

)

( 蒂尔达·斯文顿曾出演《纳尼亚传奇》中的白女巫

)

蒂尔达生于伦敦,斯文顿家族是古老的盎格鲁-苏格兰(Anglo-Scots)后裔,根源可以追溯到19世纪。她曾经在西希斯女子学校(WestHeath Girl’s School)上学,同班同学有威尔士王妃戴安娜,之后,毕业于剑桥大学默里·爱德华兹(Murray Edwards)学院,同时获得社会与政治学学位和英国文学学位,也拥有苏格兰皇家音乐学院和爱丁堡龙比亚大学授予的荣誉博士头衔。

开始进剑桥大学读书的时候,蒂尔达只想成为一名诗人,读着英国文学和社会与政治学这两个和诗人理想相关的专业。很多人会觉得蒂尔达对于电影的热爱来自于戏剧,因为还在剑桥读书时期,她就已经开始在爱丁堡的特拉沃斯剧院(Traverse Teatre)和皇家莎士比亚剧团演出,但她自己却否认这样的说法,她告诉本刊记者:“结识德里克·贾曼,才是我迷恋电影的开始,那在我进入剑桥以后。但不幸的是,剑桥没有电影,我只好艰难地自己开始电影学业,20多年前,我就认定了它将是我人生的主题。”

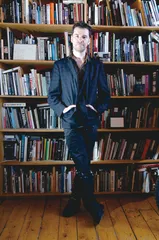

( 蒂尔达的合作伙伴马克·卡曾斯 )

( 蒂尔达的合作伙伴马克·卡曾斯 )

在蒂尔达心中,对于把电影当成自己生命中一部分的人来说,没有什么比电影节更能令人兴奋和快乐。“我是电影节的狂热分子,因为对我以及更多的年轻人来说,电影节都是把电影、电影制作者、电影发行、电影产业联结起来,能提供给我们巨大资源的宝藏,这种能看到如此数量众多、风格又迥异的影片的机会,坐在家里的沙发上是不可能得到的。”她告诉本刊记者。

2006年旧金山电影节期间,蒂尔达公开了一封写给自己8岁半小儿子的书信,内容由回答孩子问题开始。作为母亲,她畅谈了自己从影20年的感受和过往,关于电影所有的执迷和梦想,这封信引起了巨大的反响,被转载在各大报刊杂志上。这给了蒂尔达把信中梦想实现的勇气。于是,那个“做自己的、自由的、以分享电影为唯一目的”电影节的想法真的开始被付诸实践了。

蒂尔达回忆道:“去年,我生活在一座小镇上,或者应该说是一个大的村庄,在苏格兰东北高地上,叫奈恩。和世界上所有的小镇一样,镇中心都有一个大的电影厅,上世纪50年代的时候,至少是两个影院的,但是80年代开始,这里只有一个综合的电影院,放映的是好莱坞工业生产的电影,此外你看不到其他。可我想,大多数人对电影的热爱是来自于小电影院的。确实也有人能被那种好莱坞电影所吸引,但是对电影本身的热情,多数是由那些小影院开始的,因为那里能叫人敞开心灵,去体会那些熟悉的作者的作品。在奈恩,刚好有一个废弃不用的Bingo游戏厅,我就把这个游戏厅租下来,因为我想要自己做电影院,所以我们在去年8月份的时候就有了这个电影节。”

奈恩电影节充满了实验性质,至今向本刊记者说起,蒂尔达都显得非常兴奋:“这是一个关于我们感觉的实验,关于人与人、人与电影之间感觉的实验。这个电影节确实非常受欢迎,来了6倍于场地容量的观众,并且观众来自世界各地,有中国人、芬兰人、澳大利亚人、加拿大人,甚至英国人(笑),我们分享了那么广泛的影片,这真只能用奇幻来形容。我们的文化总要求我们节制自己的表达,隐藏自己的真实感觉,遵从所谓的犬儒主义,但这里全是种单纯的热情,这结果真的鼓舞了我,人们对它的态度如此开放,如此痴迷,叫我震惊。”

正如蒂尔达所说,奈恩的电影节真就像是一场派对,“如果你是成年人,来我们的电影院看那些诸如法斯宾德、麦克·鲍威尔、费里尼等经典大师的作品,将会花费你3英镑(英国正常电影票价是10英镑),或者就是一盘家庭手工制作的点心,或者你穿了合适的衣服也可以。比如放映一部苏格兰电影时,你穿来了苏格兰短裙,你就能免费。或者你来看那部伊朗的经典电影《靴子》(The Boots),关于一个小女孩和她的红靴子的故事,而你也穿来了一双红靴子,那么你也免费。最有趣的是有一个游客,他没有靴子在身边,就拿红色的布条绑在自己的腿上,他当然也是免费。不用循规蹈矩,甚至恣意妄为才是我自己电影节的精髓。”

蒂尔达说,办在北京的这个苏格兰电影节是奈恩电影节后续的第一站。问及之所以选择在中国,蒂尔达用了她最喜欢的那个词:实验性。“我很感兴趣的是把那些非常本土化的、具有苏格兰文化精髓的作品,放在完全不同的文化背景中,看这两种文化将会如何交流,尤其中国观众的反应如何,他们将会问怎样的问题,做出怎样的评价。并且,我相信自己对电影的狂热,不仅仅因为电影本身的力量,同样来自于那些由电影产生的交流,我会充满好奇,看看究竟电影放映时会发生什么,究竟麦克·鲍威尔的电影对外国观众意味着什么。同时,我们打破空间,要把奈恩电影节中那种奇幻的、不寻常的、非市场化的,并且是绝对自由的电影节,完全移植到中国来。”

从文艺片女王到奥斯卡赢家

对于自己的电影事业,蒂尔达也选择了“实验”一词,来描述自己那与众不同的从影轨迹。

至今蒂尔达总共出演的电影有50余部,其中与英国影史上重要的诗人导演德里克·贾曼合作足足8年,拍摄了其从《战争安魂曲》(War Requiem,1989)开始的7部电影,她的其余作品也多是先锋的英国或欧洲电影,其中不乏诸如《奥兰多》(Orlando,1992)之类能让全世界文学艺术爱好者奉为经典的佳作。非工业化文艺电影的倾向让她有了“文艺片女王”的美誉,她把这归因于英国电影文化的传统,如她所言:英国文化电影最宝贵之处就在于其非工业化的存在。

“英国电影最宝贵的传统在于我们有自己的电影文化,但不是电影产业的压力下的电影文化。这样的电影文化保护我们远离电影产业带来的困窘。我最近还听说,好莱坞电影如今仍是美国对外出口业最重要的组成部分,是他们国家工业中的核心产业之一。英国不一样,我们有很好的本国电视台工业基础,这意味着我们不需要集中注意力去把电影变成工业。在我80年代中期和德里克·贾曼开始拍电影的时候,政府甚至设有叫做‘英国电影部’的部门,支持文艺电影拍摄。现在也有英国人在呼唤着电影工业的到来,说是‘现代英国’的一部分,在我看来,这是很大的损失。”

蒂尔达认为,在工业化的生产体系下,对电影本身最大的损失来自创造力的扼杀,她详述自己在英国与在好莱坞拍片时完全不同的工作方式,有鲜明的反工业化立场。但又是什么让她成为好莱坞大片《纳尼亚传奇》中的白色女巫,甚至接二连三地直到《迈克尔·克莱顿》(Michael Clayton,2007),终为她赢来了去年奥斯卡最佳女配角的小金人?

“我拍的每一部电影都有实验性,至少对我来说是这样的。我选择的那些好莱坞电影都是更多地运用了计算机技术的作品,这是诸如《本杰明·巴顿的猜想》(The Curious Case of Benjamin Button,2008)、《康斯坦丁》(Constantine,2005)或者《纳尼亚传奇》之类电影中的创新性。那些技术人员确实是在一种做电影的氛围下工作,这叫我感到兴奋,就像是曾经和德里克·贾曼一起拍片时的感受。充满了尝试和未知,这就是我说的那种实验的感觉。”

蒂尔达反复强调自己的选择,她说自己是被英国独立制片宠坏的孩子,自己原则之外,是不会有任何改变的。“如果不是在我自己的原则前提之下,我不会去任何地方。如果这符合了我的实验愿望,那么我可以去尝试拍欧洲电影,之后去好莱坞,结束,同样是实验和尝试,只有英国的文艺电影是我要坚持的。”

蒂尔达·斯文顿生于1960年,对于电影,蒂尔达仍旧是一名出色的演员,对于生活,这绝对不是全部。她是著名文艺杂志《弦拨拉》(Zembla)的特约编辑,也曾在伦敦的蛇形画廊开创了英国现场表演/装置艺术展览的先河,她与时尚大师维果和罗夫(Vikter&Rolf)合作,被称为比缪斯女神更美丽的女人。■

独家专访蒂尔达·斯文顿

三联生活周刊:英国电影一直以来都在世界电影中保持着自己文化的独特性,您觉得这是一种怎样的特性?和莎士比亚戏剧传统或者英国文学传统有怎样的关联?比如您自己也是从事了多年莎剧剧场的演出之后才开始的电影生涯。

蒂尔达:这次我们精心选择的就是具有那种独特性的电影,比如比尔·道格拉斯(Bill Douglas)、林恩·拉姆齐(Lynne Rammasy)的电影,它们更加文学化、戏剧化,充满英国电影的味道。实际上,苏格兰的文化和英格兰文化也有很大不同,至少对我来讲是这样的。我常常对“英国”这个词感到含混,对我来说,我就是苏格兰人,生活在苏格兰。我生活在英格兰的时候,觉得自己是个外国人,我感受不到British的意义,但能感受到Scottish的意义。苏格兰文化相对英伦文化的不同之处在于,它从一开始就更倾向于那种欧洲文化,更和欧洲的主流文化联系紧密。比如苏格兰电影本身真的就和法国电影有更相似的味道,虽然它也有比较强的文学性,有英伦电影的特色在其中。大多数苏格兰电影工作者是来自艺术院校的,而不是那种文学专业或者是电视产业的训练,我觉得那是非常值得指出的,也是苏格兰的电影传统之一。

英国戏剧的传统对英国电影意味着什么,我这样看,它的确对英国电影很重要,但是对我却不是这样。英国的电影人确实大多都是从剧院里起步的,对我而言,从剧院里起步和热爱戏剧是完全不同的,我一直倾向于电影,也不认为戏剧导演做电影能称为传统。

三联生活周刊:德里克·贾曼是田园诗人般的导演,同时对于英国的艺术、历史、身份等等有自己独到的思考,他对您意味着什么?

蒂尔达:哦,德里克·贾曼对我意味着一切!在遇见他之前,当一名电影里的女演员完全是我无法想象的事情。他的电影,与他一起工作时的那些交流,都给了我发现新的表演方式的可能。我不知道,除了他以外,我还能在哪里找得到这些,所以我就开始主演他的电影,8年7部电影,他让我拥有了渴望,希望自己能够在演员事业上有所建树。

他是一名艺术家,他以艺术家的方式生活和工作,这是很稀罕的,尤其是对电影工作者来说。他叫我回想起那个年代,大概80年代末的时候,德里克·贾曼的电影,比如《英伦末日》,不仅在影院里,还在伦敦广场上被一遍遍播放,他是当时英国文化的象征。不仅因为他的反叛和不屈从,更因为他对英国历史与现实、身份和认同的真正思考。他电影中的“朋克”元素,更是那个时代的标志,那个时候的英国年轻人充满了愤怒,甚至是政治性的。当时我也否认自己女演员的称谓(actress),说自己是主动实践者(positive performer)。至今,我觉得德里克·贾曼的作品不仅是艺术院校学生的欣赏品,他代表了英国的一个时代,不久前我还拍摄了记录他的纪录片,他会被我们记住的。尤其让人难忘的是,他不仅是一名电影艺术家,也是画家、小说家、诗人,我想这也是某种英国艺术家传统。

三联生活周刊:诸如德里克·贾曼的作品之类的实验性艺术电影,在眼下的中国,只作为艺术院校学生的教材被观看。您拍了二十几年的艺术电影,我想知道,在过去的英国和现在的英国,这种艺术电影的处境是怎样的?

蒂尔达:欣赏这类电影的前提是要通过一定的途径。过去,诸如德里克·贾曼或彼得·格林纳威之类“伦敦电影学派”的导演,都能受到英国政府电影机构的基金资助。在那时,这样的电影处境更容易拥有自己的途径和观众交流。但现在,你知道,我来中国能听到你问及德里克·贾曼的电影,会有多么欢欣。我们也到过利物浦,和那里的年轻人交流,他们的反应是“那是谁”。我觉得我们要努力,重新把80年代末90年代初的那一批伦敦电影介绍给英国的年轻人。那是对于当代英国非常重要的一段历史,哪怕当时的热情有一点点过剩。

我不知道是不是这样,过去这10年里,英国的年轻人不再有愤怒,我不知道中国是不是面临同样的问题。当我越来越多地谈到德里克·贾曼和过去的那段时光,我确实意识到这样的问题,我们总抱怨着自己丢失掉了什么。其实我们思想中究竟承载了些什么,真的是取决于政治的变化。我生在那个变革的时代,对于艺术家,那是一种非常有力的感受,是一种冲击,当这个基础改变了,热情也就失去了,人们就把力气省下了。那时候的年轻人总是在想着“这一切是为什么,究竟今后要怎样”,现在年轻人很少这样想了。就像是那种V字形的流行趋势一样,当一些人开始对抗争感到疲乏的时候,就会转向另一个方向,这就是人们常说的“长大”,开始想多赚一点钱,开始不要自己窘迫下去,开始实践工业社会的价值体系,成为社会机器的一员,和自己保持距离。就像他们常常最终会说的那样:“噢,我长大了,有了老婆和孩子,我要开始过自己的生活。”我想,在任何国家,这都是一样。

三联生活周刊:我读过您的一些资料,其中很多讲您为艺术电影所做出的努力,比如那部由伍尔夫的名著改编的《奥兰朵》,您仍旧要花几年时间为了片子筹措资金,您自己对这样的周折感到疲倦么?

蒂尔达:我早已习惯这样的境况,现在当我开始一个非市场化非主流的电影运作时,如果找不到钱,我一点也不惊奇。我能保持冷静,并且知道,最终资金问题是能够克服的。并且我学会从一开始就控制电影的成本,因为那本来是它应该的方式。对我来说,这很好,真的很好(笑)。如果这钱来得很容易,我反而奇怪:“噢!是不是我出了问题?这还是不是我想做的那个?”因为我不想让商业化的资本干扰了作品本身的纯粹,只有那些对作品有充分理解、明白我们究竟要拿钱做些什么的人,他们的投资,才是这样的电影所真正需要的帮助,这来之不易是正常的。我曾和一个人聊天,他说自己实在受不了,已经为电影筹备了17个月还没有起色。我只好对他说,17个月什么也不是,我的那部意大利电影准备了7年,《奥兰多》是5年,《小亚当》是7年,差不多都是这样。但我真的没有一次面临放弃的绝境,只要自己不放弃,只要把自己当成一个农田里的农民一样。

三联生活周刊:如今这个电影节,还有之前您做过的那些先锋电影节,比如奈恩电影节,是不是也要面对这样漫长的筹备?

蒂尔达:太容易了,相对于做那些艺术电影,电影节太容易了,便宜太多,简单太多。你知道我做的是全世界最自由的电影节,我不需要面对市场,不需要和大制片厂竞争,不需要考虑价格,也没有新作品的压力,反而有世界电影史上上百年的佳作供我徜徉其中,我和那些一起做电影节的导演只需要尽情挑选。最最宝贵的还是自由,我们完全自由,我知道世界上很多导演嫉妒的就是这点。■ 蒂尔达·斯文顿武打片纳尼亚传奇剧情片美国电影电影节科幻片家庭电影蒂尔奥兰多斯文