八大山人

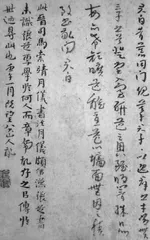

作者:三联生活周刊 ( 八大山人草书《月仪帖》(77岁)

)

( 八大山人草书《月仪帖》(77岁)

)

八大山人是清初“四画僧”之一,擅长山水花鸟竹木,笔墨简练、构图奇险,白眼的鱼,缩脖的鸟,使人过目难忘。八大在当时不是引人注意的大画家,身后却颇受推崇。论书法风格和造诣,八大在渐江、髡残、石涛三位画僧之上,也远远超出清朝其他兼善书法的画家。

八大是朱元璋第17子宁献王朱权的九世孙,属南昌弋阳王一支,祖父朱多精通书画篆刻,父亲擅长绘画。对比朱多与八大的形迹,王方宇先生认为他深受祖父的影响。八大的本名扑朔迷离,清朝康熙年间曹茂先《绎堂杂识》、张庚《国朝画征录》都说八大名“耷”,大耳朵的意思。启功先生说,“耷”与八大署名“驴”相关,而“耷”是“驴”的俗字,后人认为“驴”不雅,换成“耷”字。古人取大名,避俗趋雅,即使名耷,也只能是乳名。朱元璋之子朱棣(明成祖)之后,明朝宗室皆取双名,前一字表辈分,后一字是本名。汪世清先生曾经排比朱棣、朱权兄弟两支的世系,以及命名后一个字的规则——依次选用木、火、土、金、水为偏旁的字,结论是,八大属“统”字辈,与朱棣一支的万历皇帝朱翊钧是兄弟行,八大本名最后一个字应该是“金”字旁的某字,但还不能确定是哪个字。

八大长期隐姓埋名,以致本名湮没无闻。1645年,清军进入南昌,朱氏家族躲避清兵的杀戮,纷纷逃离南昌,20岁的八大“弃家”逃往南昌以西的奉新县山中。23岁逃禅,削发“现比丘身”,此后不再用本名。28岁到进贤灯社皈依弘敏门下,列于禅门曹洞宗,法名“传綮”,号“刃庵”。他47岁以后做了8年的云游僧。55岁时,他对宗教和处境感到彻底失望,发疯癫病,撕裂僧衣而且焚之,回到南昌,还俗娶妻,别名“驴”。59岁改用“八大山人”署名,直到逝世。

八大一生,用过很多名号。检索《八大山人全集》,八大书画作品的名款有“传綮”、“广道人”、“灌园长老”、“法堀”、“个山”、“个山人”、“驴”、“人屋”、“八大山人”、“拾得”、“何园”。其中,“传綮”、“个山”、“驴”常见,“八大山人”名声最盛。张庚说:八大写“八大”二字连缀,“山人”二字相连,类“哭之”或“笑之”。如果把名号印算上,八大的名号有十余个,数量之多,恐怕历代文人、艺术家无人与之相比。

今人也可以看到八大生前的写真像。49岁那年,老友黄安平为他画了一幅白描像。画中的八大,相貌清癯,长脸型、直鼻梁,眼不大,须眉皆疏淡,垂着八字胡。那时他已经出家25年,却是一身文士的穿着:头戴平顶斗笠,脚登双脸布鞋,身着一袭宽袍,双手上下合于前——不是僧人的合十,而是世俗男性规矩的合手姿势,左手搭在右手上,指甲长长,修得尖尖。人像的右上方,八大用篆书题了“个山小像”四个字,定为画题。这张画像,1954年前后在江西奉新县奉先寺发现,次年送至北京故宫博物院保存,1959年发还南昌八大山人纪念馆收藏。

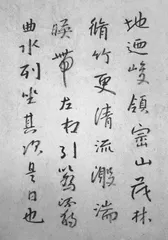

( 八大山人行书《临河序》(74岁)

)

( 八大山人行书《临河序》(74岁)

)

画题“个山小像”左侧,八大以一笔流利的董其昌行书题了两行跋语:“甲寅蒲节后二日,遇老友黄平安,为余写此。时年四十九。”甲寅是清朝康熙十三年(1674),蒲节即端午节,后二日即五月初七,公历在1674年6月10日。上推49年,八大生于明熹宗天启六年(1626)。他的卒年,学者公认在康熙四十四年(1705)。

“个山”是八大46岁开始使用的别号,60岁以后还在用。文人自取别号,无非表示自己的情怀或境遇,“个山”隐含的玄机,当今学者在蔡受的题跋中找到线索。那段跋语写于1678年中秋之后,蔡受先画了两个符号,一个是“木、火、土、金、水”的合文,表示朱家取名用字遵守的规定,也是规律。另一个符号类似象形的“日”字,蔡受跋语解释:“个山,个山,形上形下,圜中一点。”谢稚柳先生说,“个”就是表示“圜中”的那一点;八大是明朝皇室后裔,入清之后成了遗民,用“个”做名号,象征自己立于“圜”中,孤独一身,含有伤逝念远的故国情怀。谢先生点明了“个”字的由来,王方宇先生的破译更进一步。他注意到,蔡受说这个“圜中一点”的图形有“形上形下”之分,把“圜中一点”的符号分为上下两半来看,“形上”部分是半圆下有一点,像“个”字;“形下”部分则是半圆上有一点,像“山”字。这样解读,与“个山”两字完全吻合。蔡受也是八大的友人,据说图篆字画神通其妙,他用“圜中一点”的符号图解“个山”,大概也是一例。

( 八大山人早年学董其昌行书(51岁)

)

( 八大山人早年学董其昌行书(51岁)

)

《个山小像》纵97厘米,横60.5厘米,八大的全身像居中偏下,像主周围留出的空白后来被长短不一的九则跋语填满。友人题跋三则,都说及八大的贵胄身世。其余是八大自题,写于49岁到53岁之间,录有朋友的赠诗,也有自作诗文,字里行间溢出自嘲。出家的八大未忘我家故国的身份,在画像正上方钤盖了“西江弋阳王孙”朱文方印。这幅由多则题跋簇拥的画像,图文印相配,其实是八大为自己精心编织的“传记”。这一点,从题跋的书体多样性也可以看出,他的六则题跋,分别采用了篆书、隶书、章草、楷书、行书。八大一生极少写篆隶,为了全面展示自己的书法,也在画像上留下一笔。

八大学书以唐楷为底,30多岁能写一笔欧体楷书;40岁以来,行书是董其昌体,章草师法西晋索靖《月仪帖》;52岁时又写黄庭坚行书。他的董体行书写得极其纯熟,不亚于康熙皇帝书法老师沈荃的那笔董字。八大变法之前,如果不论篆隶的话,他的学书轨迹和书法倾向大致如此。

( 八大山人早年学黄庭坚书迹(52岁) )

( 八大山人早年学黄庭坚书迹(52岁) )

过去清朝人评论八大书法,称他“行楷学大令、鲁公,能自成家,狂草颇怪伟”(邵长蘅《八大山人传》);“胎息魏晋”(陈鼎《八大山人传》),“有晋唐风格”(张庚《国朝画征录》)。王献之、颜真卿是世人熟悉的名家,也许八大学过,但是清人的评语都遮蔽了八大学欧、黄、董的事实,也对不上八大变法之前的书迹特征。

大约在59岁改署“八大山人”之后,他经历了将近10年的变法期。方闻先生说,八大60岁到65岁的画作,“愈加情绪化,笔触也显得简率而少含蓄”。书画相通,这也是八大书法变法期间的写照。但是八大书法的成熟期晚于绘画,大约69岁时,八大的楷书、行书、草书才形成自己的独特风格。

生命末期的10年里,八大消磨了早年书法的锋芒圭角。他并没有运用所谓“藏锋”的技巧,也没有故作迟涩,而是笔抵纸,少提按,写出的笔画圆浑简练,富有古朴之意。字的结构,八大是一个逆向思维的夸张者。比如行书“廓”字,他把“阝”的空白放大,与左边笔画多的部分造成势均力敌的态势。又如行楷“之”字,通常是末笔一捺长,八大却写成短捺,造成上宽下窄的态势。还有上下错位、左右错位,也是他造奇的手段。但是,无论字的结构如何险绝,字的重心总是偏下,而且具有建筑式的“体量”感,所以险而能稳,或者说,严整而能放。为了显示自己的学识,他把篆书的结构用楷书写,还喜欢写些常人不识的异体字。因为造型奇异,后人好用“怪伟”、“狂伟”、“奇崛”之类的语词评论八大书法的风格。

八大晚年的书作,看不到早年锐意模学前人的形迹。其实,结字重心偏下是欧阳询之法,恣放之笔取法黄庭坚,行草书的流畅笔势得益董其昌。他融会了前人的手段,拿来随机运用,进到“忘筌”的境界。

庆幸八大活到80岁,八大生命最后10年才拥有艺术上的辉煌,生活却极其清苦。他靠卖书画谋生,但“只手少苏,厨中便尔乏粒”。这是八大自诉。叶丹《过八大山人》诗描述得一片凄凉:“一室寤歌处,萧萧满席尘。蓬蒿藏户暗,诗画入禅真。遗世逃名老,残山剩水身。清门旧业在,零落种瓜人。”■ 中国古代史八大山人书法明朝董其昌