从那棵翠玉白菜开始

作者:钟和晏 ( 富御翡翠艺术中心创办人胡焱荣

)

( 富御翡翠艺术中心创办人胡焱荣

)

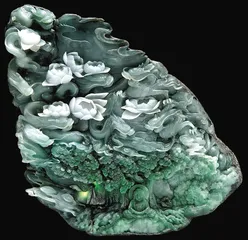

玻璃柜里是一件明莹洁净的翡翠玉雕,一棵从石头上生长出的报岁兰,翠色点染的柔美花瓣,5片朝各个方向伸展的叶子,还有从尾端伸出形状宛转的兰花气根,用的是琢磨极薄的技法。左侧有一只竖着翅膀的蝴蝶,起名“福从天降”,也是取天降蝴蝶的“蝴”与“福”的谐音。

玉雕高15厘米、宽11厘米,是从一整块大概四五倍大的三彩翡翠水石脱胎而来,也就是那种开采上百年的老厂口出来的、以结晶结构细腻出名的水料。这件作品的视觉焦点是在那只悬空的蝴蝶身上,它只有一片翅膀与旁边的兰叶有那么不到2毫米的片点式连接,这是奇险的呈现方式。

“很多人问我,如果有一天蝴蝶飞掉了怎么办?”富御翡翠艺术中心的创办人胡焱荣说,“如果掉下来,那我就再做一个,我也认了。”

这件《福从天降》现在就摆在“富御珠宝”北京的店里,当然是只供陈列的非卖品。不过胡焱荣走进来的时候,并没有对它多看几眼。他是一个看起来有点木讷质朴的中年人,身上没有佩戴任何翡翠饰品,虽然在各种媒体上他经常被冠以“翡翠大亨”之类的富贵头衔。

他说起2003年第一次去拜访秦孝仪的经过,他想把自己的作品带去给秦院长看,想得到专业领域里地位最高者的肯定和批评,这个目的从一开始就很清楚。被称为“蒋公文胆”的秦孝仪1921年出生湖南衡山,24岁开始受蒋介石重用,曾经是蒋介石第一机要秘书。1983年起,秦孝仪担任了18年台北“故宫博物院”的院长,尤其专注工艺品和杂项研究。

“开始打电话给他,他说很忙,没太多时间。他只是说,‘你觉得确实有信心、有必要给我看的时候,你就带过来吧’。”

“我就把3件作品带去给院长看。看这几件作品的时候,他差不多花了一两个小时,用放大镜从各种角度去看。然后他的脸色从严肃慢慢变活泼,他真的对这个有兴趣。”胡焱荣不是第一次讲述这个故事,不过他的语气中还是有抑制不住的兴奋,甚至有那么点自得,“后来他就说,‘现在我开始向你介绍我的收藏,但是这些东西都是古董,不是现在的作品’。他的办公室里放了些他收藏的东西,每天摸一摸、看一看、想一想,然后就写写书法什么的,他收藏的有一些象牙、砚台还不错。”

那天秦孝仪看的另一件作品,是后来被他题名为“根柢风流”的翡翠枯荷,当时他是有些惊讶的。一块冰种三彩翡翠变成一片枯萎的荷叶,纤细网状的叶脉卷曲向内包起,上面还有一只翠绿摘雕出的金龟。这是把玉石做大面积的抛光与舍弃,用钻石刀一点点抛磨掉,留下莹白绵密的网络。差不多20公斤的原石,最后的成品不到1公斤。枯叶柔软卷曲的形状是因为翡翠有韧度的缘故,对残荷纹理的细密雕刻显示出用功之深。也有人说,这件东西看了让人“直起鸡皮疙瘩”。

去见秦孝仪的时候,胡焱荣38岁。他1965年出生在缅甸翡翠矿区帕敢,家族4代从事翡翠开采与贸易,有老帕敢、达摩坑、摩西沙、山觉等矿区的采矿权。他9岁入寺庙出家,15岁还俗,然后在瓦城“金色宫殿僧院”修习静坐与佛法。20岁承继家业,开始他在泰缅之间的翡翠、红蓝宝石的原石买卖。

30岁那年,这个从小就“抱着翡翠石头睡觉”的人决定去台湾,看看台北“故宫博物院”里那棵翠玉白菜。“那时候每个人都说,那个白菜是镇馆之宝,我想我应该去看一下。我们本来是开采翡翠的,那个宝贝跟我们的翡翠有什么差别,为什么我们的东西不可以当镇馆之宝?我就到台北,一下飞机马上就跑到‘故宫’去。”

一块一半灰白、一半翠绿的灰玉雕出鲜活的白菜,菜叶上一只螽斯和一只蝗虫,台北“故宫”的那棵翠玉白菜据传说原来是放在光绪的瑾妃住的永和宫里,是她的陪嫁嫁妆,白菜代表家世清白,两只虫子象征多子多孙。台北“故宫”收藏了3棵翠玉白菜,北京故宫里也有。

“为什么做翠玉白菜呢?那个雕刻师傅对蝗虫观察得真是非常透彻,包括它的表情和动态。”胡焱荣说他当时是用朝圣的心态去观看的,不过他也承认,那么举世闻名的翠玉白菜在他看来雕琢工艺也“不过如此”。

听完秦孝仪的故事,我很好奇国内的玉石研究专家会对《根柢风流》、《福从天降》等作品做怎样的评价。今年81岁的杨伯达曾经是北京故宫博物院副院长,被称为“新中国研究古玉的第一人”。老人很快地翻看着那本富御翡翠艺术中心的作品图册,他的神情也稍微有些激动:“他的路子在整个玉雕界是新的,在中国我所见过的东西里是别开生面、独树一帜的。他这个路子在玉器行来讲属于‘巧作’,就是擅用材料的形质色甚至一些瑕疵,雕成非常生动逼真的、立体的作品。”

还是大概2000年的时候,杨伯达曾经对清宫旧藏翡翠器做过一次系统了解。北京故宫收藏的清宫翡翠大概有数百件,与和田玉的藏量相比不成比例,却已经是全世界收藏翡翠最多的博物馆了。虽然总量不多,也同样可以分为陈设、器皿、佩饰、神像等9类。从翠的质地看,大部分都是老种翠料,通身满绿的“纯翠”很少,尤其水头足、玻璃地、艳绿欲滴的高翠更是难得一见。

“过去清宫里的翡翠盆景是拼凑在一起的,胡焱荣是用整块石头来雕琢的,这一点他是有所创新的。那样就要费料费工,投资要很大的,就我所见大陆目前没有人也不可能去做这样的东西。”

至于那些个翠玉白菜的工艺,杨伯达老人也觉得实在没有什么。“翠玉白菜是某种意义上的巧作,不过我们一般都不叫它巧作,它就是弄一块材料刻一棵白菜,那个谁都可以做的。”他觉得和“白菜”比,台北“故宫”里的那块“红烧肉”要好得多,当然那个是玉石。■

极致的工艺一定是这样来的

三联生活周刊:你的第一件重要作品是什么?是《根柢风流》吗?

胡焱荣:第一件是《海阔天空》,是一棵生长在悬崖峭壁的惠兰,正迎向阳面生长。这是20多年前,我去黄山的时候找到的概念。黄山上的松树为什么长得这么漂亮?因为面对峭壁,它没有办法选择另外一个方向。人生也是一样,碰到峭壁退一步海阔天空,就可以长出这么漂亮的东西,不要一直躲在黑暗里,应该朝阳光的方向走。

三联生活周刊:为什么你在作品里用了这么多兰花的概念?

胡焱荣:这个其实秦孝仪院长也问过我,我说全世界五星级酒店里面插的花,大部分是兰花,我家里也是摆了很多很多兰花,我觉得它没有国界、很大气,希望我们的作品也是体现中国美学的大气得体。

三联生活周刊:过去的制玉工序是用金刚砂和水搅拌,用水磴带动把玉料剖开慢慢琢磨成器,现在也是延续了这样的传统工艺吗?

胡焱荣:我们有些现代工具在里面,但在这个过程中,主要是要舍得。比如我每次跟雕刻师傅沟通的时候,他们总是舍不得把原石上那些绿色部分去掉,觉得去掉就不值钱了。我说我们寻求的是另一种美学价值,不是去体现奢华。有件作品本来差不多有20多个绿底,我就自己一个个给它去掉。再比如兰花,我一定要做到真的只有下最后一刀,再下去肯定就会断的程度。翡翠雕薄了以后,像风吹杨柳的感觉,整个色彩和动感就出来了,很多人就舍不得这样做。当然,我们也常常有雕破的时候。

三联生活周刊:坏掉的那些东西最后怎么处理?

胡焱荣:就丢到垃圾里面去了,当时你觉得心疼又怎么样?那些东西已经破掉了,还能做什么?极致的工艺一定是这样来的。翡翠到现在还只是奢侈工艺品,因为珍贵,所以大家不敢拿这个料去做艺术,所以大胆的突破是看不到的。我们是在追求一种极致,本来石头嘛又硬又重,我要让这些概念不存在,变成轻盈的、柔软的,从材料、历史、背景、工艺、美学等方面思考,让大家重新来认识翡翠,而且只能在中国概念里看得到的,就好像我不会去和西方人比大卫的雕像。

三联生活周刊:是不是也是你比较特殊,直白地说因为家底厚、玩得起?

胡焱荣:其实也不是,我的家族我也问过,他们并不同意这样做,因为早期我们太浪费了,一块原料价值几百万元。有人说你不会先套下来吗,我说你把好的东西套下来,再做一个设计,怎么能做成艺术品呢。所以,搞不好我是在败家。不过,我觉得中国的有钱人也不差我一个,富豪榜上很多啊。我的父辈们一生挖了那么多翡翠,卖来卖去到他们过世的时候,也就只剩下翡翠和钱,对中国的翡翠文化却没有什么贡献。

三联生活周刊:你大概有多少工匠?一般你亲自操刀吗?

胡焱荣:我没有亲自操刀,我只是概念把关和监督,一定要做到那样的概念。工匠大部分是我自己带出来的,总共二三十个,这其中真正的高手也只有两三个。

三联生活周刊:开始雕琢之前,据说你会和工匠们一起打坐,是真的吗?

胡焱荣:打坐能让自己的内心沉静下来,达到心平气和的最佳状态。太松太紧的时候做出来的东西一定不会完美,一刀下去形状或者姿态不好,那就很可惜。我曾经跟我的师傅们说,虽然现在不是宫廷时代,没有人架刀在我们的脖子上面,但我们一定要有更庄严的姿态做这些作品,那个是我们的生命价值。不要小看仪式,有仪式和没有仪式差很多,仪式中含有力量和敬畏心。

三联生活周刊:有资料说你是拥有翡翠原石最多的缅甸华人,家族最旺盛的时候有18个矿坑?

胡焱荣:我们是在经营矿场,有多少不重要,我觉得有1000块石头,不如做出来一件艺术作品。以前台湾地区的媒体常常说胡先生家族如何,多少矿坑,我后来就说你们不要来找我,我不想听到这些东西,这也不是在我的范围里面。

三联生活周刊:你的家族是曾祖父的时候从四川去到缅甸的?后来怎么成为矿主的?

胡焱荣:我听说曾祖父是光绪年间四川的武举人,因为官场仇人交战,就把一些人带到缅甸避难。当时发现那里有这么好的玉和翡翠矿石,在中国是宫廷的东西,干脆去开采好了。他在那边也是佤族的领袖,就会有开采特权。其实那时候缅甸政府还不是很重视翡翠,因为不是很懂原石,他们比较注重的是红宝石、蓝宝石,一看就看得出来,一直到上个世纪七八十年代都是这样。

三联生活周刊:不是说缅甸北部的矿场资源现在已经接近枯竭了?

胡焱荣:对,好多矿区已经枯竭了,早期是100%人工开采,到现在是机械化了。也是从2000年左右开始,中国的经济起来了,资金很充裕,很多人参与翡翠交易。以前只有10个、20个买主,矿主有一两百个,可以压价钱。现在是买主3万个,矿主只有30个,翡翠原石的价格就被炒起来,可能比20多年前飙升了100多倍。这两年好的翡翠产量确实很少,全缅甸好的玻璃种一年产量不到100公斤。

三联生活周刊:你们现在大概还有多少矿坑的开采权呢?

胡焱荣:我们现在绝大部分的开采权都放弃了,改用加入股份的方式。自己开采不符合现在的经济效益,可能一年中出来的99件都是次的,只有一件是好的,我不如把矿场里最好的东西用股东的价格买过来。从艺术创作来说,有时候我只需要那些最稀少的、最适合的原料。

三联生活周刊:你大概一年会用掉多少块原石?主要靠以前的库存还是新收购的?

胡焱荣:大概20块左右,有可能成功的只有20块,其他的都失败。大部分是靠库存,早期价钱行情好的时候,我们大概预料到现在的情况,存下了足够创作的原料,现在看到独一无二的东西也还会买。新收购的东西有时候也是来不及做,搞不好10年以后有什么灵感,或者交给下一辈他们去创作。■(文 / 钟和晏) 白菜故宫博物院缅甸翡翠翠玉秦孝仪翠玉白菜文化三联生活周刊