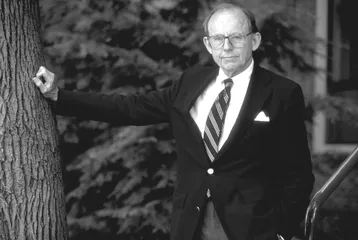

亨廷顿的幸与不幸

作者:舒可文 ( 亨廷顿 )

( 亨廷顿 )

在世道不好的时候,人间的恐惧感就会增强,寻找一个敌人(或替罪羊)似乎成为某种需求,这种需求的目标明确地针对所谓的“外人”。德国学者哈拉尔德·米勒在分析亨廷顿的著述时,认为这种恐惧感正是亨廷顿“文明冲突”理论的根基。

亨廷顿恐惧什么呢?

1989年是所谓冷战结束的年头,自现代以来的政治问题一时间消失了,亨廷顿的学生福山在当年的一篇文章里首先乐观地提出了“历史的终结”的命题。1992年,他在《历史的终结和最后一个人》一书中完整地论述了这种判断。历史的终结这个词不是福山的首创,它来自黑格尔,黑格尔是第一个提出历史循环演进论的哲学家,他把人类历史看做是一个连贯的演化过程,这其实是现代化理论提出的问题,就是要探寻这个将要把全世界卷入其中的现代化过程最终将走向哪里。

所谓的现代化,其中最重要的关键词包括“个人”和“主体”,自由、权利、主权、自治,以及民主,都是由这两个关键词延伸而来的诉求。以个人的利益来理解生活和社会,就要面临两个基本问题——谁有权力来做统治者,一个政权的正当理由是什么。于是产生了两条道路,由民众选出政府、保证个人利益是一条路,承诺保证没有剥削、保证平等的权力是另一条路。这构成了现代以来的意识形态之分别,无论是法国大革命还是二次世界大战大致都与此相关。大战之后形成的对立虽然没有以战争的方式表达,因此形成的冷战僵局却一点也不显得温和。1989年之后,苏联的解体使这个现代的政治问题似乎被解决了。福山的乐观就来自于此,柏林墙倒塌,大势所趋,全世界都会选择西方的社会政治制度,所谓现代化的目标达到了,历史演化的过程完结了。

福山的理论根本上还是停留在300多年来的思维模式中,他把现代化中产生的价值观念和机构组织形式看做是普遍性的,而亨廷顿显然没有如此乐观和自信——他把西方的政治体制和价值观念看做是基督教文化的副产品,难以超越自身在其他文明之地生根。虽然全世界所有地方都希望发展经济,经济发展也推动着政治改革,但在现代化的尽头,没有一个地方会喜欢文化的同一性,尤其是建立在西方基督教文化基础上的同一性。因为人们生活在不同的历史传统中,拥有由日常生活的共同记忆所构成的特定文化,而西方现代化的历史渊源则基于基督教文化,只不过现在已经被理解为没有宗教色彩的政治主张了。

1993年亨廷顿在美国《外交》杂志春季号上发表了《文明的冲突》一文,立刻引起了种种质疑,秋季号上发表了7篇驳斥他的论文。随后他在当年《外交》杂志的年底合刊上发表《不是文明又是什么?》来回应来自各方的质疑。1996年出版的《文明的冲突与世界秩序的重建》使这个理论远播世界,它刺激了所有文明的神经。

作为对世界的一种解释模式,“文明冲突”当然也并非首次提出,这种解释模式的历史悠久,它的原型是基督教普世主义制造出来的。于是世界在西方这种所谓普世主义中被分为教徒与异教,十字军东征中自恃的使命感就是这种模式的典型例证。黑格尔、托克维尔、尼采都曾经以不同的方式提到,现代政治制度是基督教教义中普世主义的世俗版本。这种悠久的政治模式从没有消失,只是在现代化进程中被意识形态问题遮蔽,以至于文明冲突作为一个政治问题完全被忽视了。

亨廷顿重提这个解释模式,不仅是为了超越现代模式打开政治思维的一种格局,而且还有一个对他而言非常切身的现实体验做背景。这也就是米勒所指出的、亨廷顿的恐惧之所在。在美国,自上世纪60年代民权运动之后,逐渐兴起的多元文化影响至深,1993年,美国《时代》周刊有一期封面故事,题为“美国还是一个熔炉吗?”以多种类型的故事来说明,以盎格鲁-撒克逊白人新教徒(WASP)为主宰的美国时代正在过去,非裔人口的增长和非欧洲移民的增长改变了美国的人口比例,WASP正在成为美国的少数。激进的左派白人知识分子提出的理论也强有力支持着非西方的多元文化,他们反对以WASP的价值标准来同化外来移民,而主张平等对待一切少数民族的母文化。种族、语言、宗教、性别等社会生活的各方面都有一个“政治正确”的警察在检视着美国人的政治态度。亨廷顿在一篇回应文章里流露了他的恐惧,他说,“美国已经变成了一个肤色意识强烈的社会”,“美国政治变成族群和种族问题越来越特异的社会”。知识分子推行的“多种文化主义”,要求从非欧洲群体的观点来重写美国政治、社会和文化的历史,少数民族争取权利的斗争随着白人人口在美国总人口中所占比例减少而愈显重要。如果这些趋势持续下去,那么美国还能忠于欧洲文化和政治民主吗?他说:“如果新移民不能融入一直以来支配美国的欧裔文化,那么美国人口的非西方文化是否会意味着它的非美国化?”

同样的处境放大到国际范围,问题变得更为令他忧心忡忡。在世界人口比例中,西方基督教文化的人口也日渐萎缩。西方文化凭借技术进步、经济领先的发展,以及与此相连的军事和国家力量优势,使它在世界一直占据着主导地位。而西方文化把全世界卷入了他们的现代化过程,非西方国家似乎曾出现过文化差异性缩小的趋势。当这些地区和国家在这个过程中壮大起来后,经济的全球化,世界间的贸易、金融也不断加速加深,冲突没有因为苏联的解体而减少,西方文化与各国文化发生的碰撞也并不比100年前削弱。

再联系到1978年赛义德的《东方主义》一书,以一种西方人陌生的立场分析了西方文化,揭露自启蒙以来它对世界的认识模式都是以西方文化为中心的,不仅是对东方文化的扭曲认识,而且也是对他人主体性的一种无视。赛义德表达了一种非西方中心的话语,其价值观是反西方主流文化倾向的。显然,经济的全球化并没有带来文化的融合,反而是越来越多的国家在觉醒中强调自己的文化身份和民族文化价值。亨廷顿认为这是文明本身具有的“本土化”(Indigenization)趋势,也是各个文明维护自己文化精神价值的主要方式。

世界时局的变化和非西方理论话语的传播,带给他的提示是,WASP的文化及其价值观念并不能够像福山那么乐观地被其他文化所接纳。

亨廷顿摆脱开冷战思维后,试图重新勾勒未来的世界格局,他将人类文明划分成了几大板块:西方基督教文化、东正教文化、伊斯兰文化、非洲没有统一显现形式的文化、印度教文化、日本文化以及儒教文化。而仔细阅读,很多批评者指出,这种划分的基础还是将世界分为“西方和非西方”的基督教模式。所以,所谓的文明冲突论的实质依然是从西方中心论出发的,还是为西方文化在世界格局中确立的政治坐标。

虽然亨廷顿坦言,这个理论不是要强调西方文明和非西方文明之间的冲突,而是要描述未来世界的前景,但在这个纷繁的世界中,这个理论确实太显保守和拘泥。相比较,哈贝马斯的“对话理论”和约瑟夫·奈的“软实力”理论似乎更具积极意义和现实感。

但无论遭遇到多少质疑,“文明的冲突”这个概念已经成为一个常见词语,而语言对社会思想具有深刻的塑造力,所以批评者会说,一个概念使用的频率越高,它使人盲从的危险系数越大。“文明的冲突”的使用频率之高,几乎已经形成了一种世界观。这不一定是人类社会的幸事——愿“文明的冲突”终结,但作为一种思想的影响力,这倒是亨廷顿作为思想家的幸事。■

(文 / 舒可文) 不幸政治亨廷顿