世博会过时了吗?

作者:贾冬婷

洛塞泰斯

每到一个城市,洛塞泰斯都喜欢去两个地方——博物馆和市场。“在博物馆,可以了解城市的过去和传统;在市场上,看看供应什么商品,人们吃些什么、穿些什么,能够了解现在人们的思维方式和生活方式。”

三联生活周刊:你和世博会的渊源是从筹备1992年塞维利亚世博会开始的吗?

洛塞泰斯:我来自塞维利亚,那里也是探险家哥伦布的故乡。塞维利亚举办过两届世博会,第一届是在1929年,这座城市因此而改变。我出生的医院就是曾经的世博会墨西哥馆所在地,我第一次住的房子也是为1929年世博会建造的。我好像注定是为世博会而生的。

1989年,我有机会回家乡工作,负责1992年塞维利亚世博会的国际参展。我当时也没想到,我的世博生涯从此开始了。那届世博会也促进了塞维利亚多方面的增长,尤其是引入了通向马德里的一条高速铁路,修建了一个中央火车站,改造了机场。

三联生活周刊:哪一届世博会给你留下的印象最深?

2005年日本爱知世博会西班牙馆的天花板图案为谷物和食品,名为“丰收的天堂”

2005年日本爱知世博会西班牙馆的天花板图案为谷物和食品,名为“丰收的天堂”

洛塞泰斯:很难选出“之最”。1992年塞维利亚世博会正是西班牙加入欧盟,开始高速发展的黄金时代,举办世博会等于是庆祝西班牙新时代的到来,有很多高质量的艺术演出,歌剧、音乐、芭蕾等,建筑质量也很高。韩国大田世博会,也是韩国工业和技术高速发展的时期,我的印象,韩国的老一代人是没有机会出国的,举办世博会等于把世界带到了韩国。里斯本世博会,由于与旧城改造、城市复兴联系在一起,通过办世博,造了很多新的建筑。汉诺威的主题演绎得非常好,他们有一个宏伟的规划和理念。爱知世博会向公众传达了一个重要的理念——环保,在教育公众和市民参与方面做得很好。

既然上海要举办一个令人难忘的世博会,就必须综合拥有上述种种难忘之处,而且不是简单地重复,因为规模更大,而且在拥有悠久文化的中国举办。

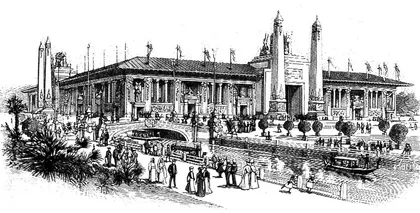

1904年,美国圣路易斯世博会的冶金采矿宫

1904年,美国圣路易斯世博会的冶金采矿宫

三联生活周刊:世博会永恒的魔力何在?20年来你都没有厌倦过吗?

洛塞泰斯:世博会的魔力在于它把整个世界带到一个特定区域来的独特功能。来自世界各个角落的代表济济一堂,涵盖了政府、国际组织、社会团体、企业、市民,给紧张的国际社会带来乐观主义气氛,给出了多元化和多学科的解决办法。

2008年6月14日, 西班牙萨拉戈萨市举办主题为“水与可持续发展”的专业类世博会

2008年6月14日, 西班牙萨拉戈萨市举办主题为“水与可持续发展”的专业类世博会

正如法国前贸易部长爱德华·洛克里(Edouard Loockroy)在19世纪末所指出的:“世界博览会就像是存货盘点。人类在其不懈努力的进程中稍息片刻,反思过去走过的一段历程。世博会成为人类总结过去的时刻,凝聚力量的时刻,也成为兄弟情谊遍布人间的时刻。”

世博会不仅能把人类过去的成就压缩进时光胶囊中,它也总是有一只眼睛朝向未来。换句话说,今日的世博会不仅可以捕捉时代的脉搏,更重要的是,还可以预测明日的需求,号召国际社会据此行动起来。这种朝向未来的标志之一,就是如今的主题更关注人与自然的关系,关注可持续发展。事实上,世博会一次次跟随人类社会演进而变化,就是使其自身永远创新、永远鼓舞人心的秘密。在我参与世博会的这么多年里,世博会的魔力一直吸引着我。

2005年日本爱知世博会美国馆景观

2005年日本爱知世博会美国馆景观

三联生活周刊:20年来世博会的演变,源于工业时代的世博会面临着后工业时代的挑战吗?

洛塞泰斯:自1989年以来,地缘政治与过去相比有了巨变,但是世博会学着去适应时代和改变自身。最初,世博会起源于工业时代,各国聚集在这里展示技术竞争和国家声望。在最近几年,世博会的确遇到了很多怀疑者,但即使在今天全球化世界的后现代社会中,世博会的价值也不容置疑,它作为人类记录检视进步的重要里程碑,为不同文化的人们提供了一个聚在一起的机会。我认为,没有其他事件可以与世博会相媲美。

公众的热爱也十分明显:塞维利亚世博会吸引了将近4200万参观者,2005年爱知世博会吸引了2200万参观者,而上海世博会期望达到7000万参观者。而且,从来不缺乏想要主办世博会的国家。如2010年世博会,在中国、墨西哥、波兰、俄罗斯、韩国5个国家展开激烈竞争,愿望依然很强烈。这说明,在信息技术时代,人们并不满足于在网上看信息,希望亲身经历,亲眼看到这些生动的实物。信息技术并不是和世博会分离的,而是并存的。世博会利用信息技术把世博会带到更多人的身边,使那些不能乘坐飞机前往的人也能参观世博会。

三联生活周刊:世博会的主题已经从支持“进步”转变到质疑“进步”了吗?

洛塞泰斯:早期世博会起源于自由市场环境,应现代工业和经济发展的要求,世博会以展示技术性发明和成果而闻名,引擎、电报、灯泡,甚至埃菲尔铁塔都是在世博会上首次同世人见面的。早期的那些世博会没有明确的主题,关注点集中在工业进步和创新,像是“各国的工业”(伦敦,1851),“建筑、工业和艺术”(巴黎,1855)。直到1933年芝加哥世博会,提出以“一个世纪的进步”为标题,世博会才开始拥有特定主题,从那以后每届世博会的主题都顺应了当时社会关注的问题。

在20世纪下半叶,焦点转移到未来的教育和繁荣方面——这是一个进步,直面从两次世界大战的消耗中举步维艰的世界,促使人们自省。像是“进步和人类协调”(大阪,1974),“面向未来的新环境”(斯普肯,1974)和“发现的时代”(塞维利亚,1992)。此后虽然技术发明仍受到重视,但已不再是世博会的首要课题。

如今,人与自然的关系成为焦点,主题集中在多边合作和可持续发展方面,譬如“自然的睿智”(爱知,2005),“水和可持续发展”(萨拉戈萨,2008),当然还有“城市,让生活更美好”(上海,2010)。

三联生活周刊:世博会未来要走向商业化吗?它会像奥运会那样独立于政府投资吗?

洛塞泰斯:这是个复杂的问题。首先,根据国际展览局公约,是不允许的。在国展局主办下的世博会,必须有非商业的性质。这是世博会的典型特征之一,并且一直延续至今。

抛开这点,对于世博会来说,走商业化道路也是不明智的。世博会是经济增长的催化剂,世博会的计划也扎根于城市转型的长期战略中,要管理的投资是巨大的。基础设施的准备、组织和运行世博会所需的后勤也是庞大的。在聚集参与国和赢得国际社会支持方面,外交砝码是不可或缺的。世博会作为某个时代及其成就的时光胶囊,让它得以成功举办和起到教育公众的作用,要被严格保障。从各方面看,借助政府的支持和参与会更有利。

三联生活周刊:21世纪世博会的出路是什么?

洛塞泰斯:在21世纪的第一个10年,两种相互矛盾的现象尤为引人注目。一方面,世博会的参观人数越来越多,要求主办世博会的候选国也在不断增加。另一方面,人们在探讨与21世纪需求相关的世博会价值和适应性的大众观念。

近年来,人们十分关注我所习惯称呼的“物质遗产的世界博览会”,媒体和公众的注意力完全集中在世博会举办过后的场馆后续利用问题、主办地区的增值情况,或者世博会作为经济催化剂的作用。与此相反的是,世界博览会的“智力与文化遗产”似乎很少引起人们注意。世界博览会不再作为人类文明成果的明灯出现在国际报刊的版面上,它们促进国际沟通与合作的作用没有很好地向公众进行诠释。人们曾经如此多地谈论“文明的冲突”,显然是很有意义的。BIE正在鼓励世博会的组织者强调世博会的智力和文化主旨,关注世博会作为文化多元化的展示窗口和跨文化交流平台的作用。

回头看今年的西班牙萨拉戈萨世博会,西班牙和萨拉戈萨留下的不仅是物质遗产,如对世博会场地的再利用,而且这里正在演变为一个商业中心,还有智力和文化遗产。我期待上海世博会发表《上海宣言》,基于世博会期间的真知灼见和实践经验,提出21世纪应对城市化挑战的路径图。

三联生活周刊:为什么主办世博会的热情从传统欧洲转移到北美,如今又到了亚洲?像中国这样迅速发展的经济体是否会在未来的世博会中扮演越来越重要的角色?

洛塞泰斯:一届世博会也是在全球公共外交中的一次实践,它为举办国政府提供了独一无二的公关机会,向世界展示其成果。我把世博会主办者的多样化视做一个信号,越来越多的国家想要主办世博会,宣扬他们对于国家进步和服务人类共同愿望的国际认同的理解。世博会的传统国家并未退出这一舞台,如欧洲一体化进程引发了欧洲大城市间的新一轮竞争,主办国际活动成为他们提升城市形象、实施城市改建计划的一种手段。而在过去20年中,亚洲、拉丁美洲和太平洋地区等新兴地区的经济和政治开放,更改变了世博会的国际舞台,引荐了一批新演员。这也要求BIE在未来的世博会中向新的地理领域开放,更加均衡地分配举办机会。

像中国这样的国家,将更多参与到未来的世博会中。比如摩洛哥就申办了2012年世博会,摩洛哥是一个发展中国家,但它是一个充满生机又富有悠久文化传统的国家。而2015年世博会的申办国中有土耳其,土耳其也是一个经济发达充满生机的国家,当然同时它在很多方面被认为是一个发展中国家,也是有光辉传统文化的国家。这些多元化参与也是世博会的未来。

三联生活周刊:你期望上海给世博会带来什么?

洛塞泰斯:我期待上海2010年世博会能给世界和7000万参观者一个难以磨灭的印象。上海此时提出城市发展和生活质量提升的主题,回应了国际社会所面临的焦点问题,因为现在世界上有超过一半的人生活在城市环境中。现代城市中,蕴含着许多相互制约的力量:增长与消耗并存,速度与枯竭同在,多样性与分隔化相互交织,紧张的节奏中急速的消减在进行。这些相互抗衡的因素不但为当代城市的发展提供新经验,同时也将促进在世博会平台上的创新性研究。

中国对于发展中国家需求的敏感也将加深世博会的影响力。发展中国家缺乏资源去对抗城市化的规模和压力,它们大多被城市化现象严重影响着。上海世博会代表着占世界25%的人口与另外75%的人口的对话,尤其被期待成为发展中国家和发达国家的桥梁。作为人口最稠密国家中的一个动态的国际化城市,正经历着我们这一时代最快速的经济增长之一,上海面对这一主题会有很多话要说,我相信这将引起世界的注意。

三联生活周刊:各国家馆的建筑竞争正在世博园区内展开。据说以往世博会在展馆设计与建设上的投入约占总成本的43%,你怎么看场馆建设目标?

洛塞泰斯:万国建筑博览会的时代已经一去不复返了。但是,展馆前排起长龙,游客满腹牢骚、满怀失落的情景,恐怕在上海这届预期7000万人的世博会上仍在所难免。解决的办法之一是将场馆本身建造成一个项目。创建一座既能担当世博会舞台,又可以作为展览品的场馆。

我可以毫不夸张地说,在一届令人难忘的世博会中,场馆本身就使入场券物有所值。埃菲尔铁塔可能是世博会历史上最成功的标志性建筑,在经营效益上,它也是一座金矿。当初它是由埃菲尔和一小群投资者出资建造的,这些资金后来仅用了5年时间就得以清偿。

更重要的是,场馆必须作为主办城市未来的一项资产来进行规划。这应当是一次示范性的城市规划,从长远看可改善市民的生活质量,并成为本地区未来经济发展的一剂强有力的催化剂。就像在上海正发生的,一个老工业区变成了世博会用地。这是一个积极的例子,通过世博会把新生命带到城市衰退空间,并赋予新的功能和文化意义。

三联生活周刊:目前的经济危机对世博会有何影响?听说有参展国要缩减世博会经费?

洛塞泰斯:身处经济危机的各国更认可大事件的重要性。G20提议应对经济危机的措施之一就是增加大项目的公共投资。事实上,韩国举办2012年世博会就是想要增加在世博会基础设施上的投资的例子。所有的世博会都进行了大规模的基础设施建设,就像是投资于固定资产。世博会为国家带来财政和税收收入,2001年汉诺威基础设施建设带来14亿马克赤字,但是德国政府由世博会带来的收入达到了17亿马克。这些投入是不能在世博会的6个月间收回的,它会在20年左右的时间收回。

另外,世博会总是能在压力之际提供一个缓冲时刻。在1933年大萧条之中,美国举办了芝加哥世博会——“进步的世纪”,吸引了3900万人。如果说世博会有一项擅长之事,那就是把希望和乐观带给世界。■ 塞维利亚上海世博会洛塞泰斯秘书长国际展览局世博会三联生活周刊