超个体与人类社会

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

( 威尔逊 )

( 威尔逊 )

超个体是个体的社会性群体,它们通过复杂的劳动分工、高效的沟通网络和自组织过程,形成一个联系紧密的群体,能像一个单一生物那样行动。地球上已知的超个体不到24种,包括社会性昆虫(6条腿、头上有两只触须)——蜜蜂、黄蜂、蚂蚁、白蚁,还有人类。

威尔逊和霍德伯勒曾因《蚂蚁》一书在1991年荣获普利策奖,此后科研取得了很大的进步。蜜蜂摇摆舞的发现者卡尔·冯·弗里希在30年代曾经说过:“蜜蜂的生活就像一口神奇的水井。你从里面引的水越多,它越旺。”对蜜蜂的研究仍在产生大量成果。威尔逊和霍德伯勒收集了一些经典结论,比如,蜜蜂如何算出回巢的距离有多远?很简单:计算步数。它们在出行时计算步数,然后再一步步数着返回,等到两者总数吻合时,就“到家”了。给它们的腿绑上高跷,它们就会走过蚁穴;把它们的腿切短,它们就会走不到蚁穴。

书中说,一个群体可以看做更高水平的动物个体,每个昆虫是一个细胞,它们的等级制度是组织机构,它们的王后是生殖器官,蜇人的相当于免疫系统,同理,负责搜集食物的相当于眼睛和耳朵。群体的繁殖规则决定了它的形状和大小。蚁巢没有大脑,但相互合作的铁律让人以为经过计划。团队合作非常有效,对亚马孙一片热带雨林的调查显示,社会性生物占生物数量的80%,单是蚂蚁的数量就是哺乳动物、鸟类、蜥蜴、蛇、蛙类总和的4倍。假如把地球上的蚂蚁总数算做1万亿亿只,每只蚂蚁的重量是人的体重的百万分之一,地球上有66亿人,那么世界上蚂蚁的总重量要比人的总重量大很多。

超个体有等级差别,起决定作用的不是基因上的差别而是它们的成长环境,寒冷和饥饿会迫使一个个体变成低下的工蚁。一些简单的规则造成了看上去很智能的结果,但其实完全没有经过思考。个体都是自主行动,一只蚂蚁把东西带回蚁穴,留下气味痕迹,第二只蚂蚁沿着这条路回到食物来源,会对路径做一些随机的改变,第三只、第四只蚂蚁也一样,直到忙忙碌碌的蚂蚁拥向以信息素为标志的最短路线。这种信息素在人类社会有一些实际的用处。计算机科学家在他们的机器里放上真正的蚂蚁,让它们在迷宫里寻找路线,它们走过时会留下编码信号,直到出现最优路线。它们的逻辑可以帮助我们计划高效的电话网络和充分利用机场登机口。在电话系统中,每个信息在通过节点时留下一个数字信息素,最快的路径很快就会出现。

《纽约时报》说:“这本书中有一流的自然史,是目前对生物学感兴趣的人的最佳读物,但是哲学家最好不要读它。”社会性生物之间的合作经常被视为人类社会的榜样,右派用它们赞美等级制度的力量,左派用它们赞美集体的力量。蜜蜂吸引着自由派和乐观主义者(蜂巢的精神),蚂蚁吸引着保守派(城市如同蚁丘)。林登·约翰逊在他的就职演说中说:“我认为伟大的社会不是一个等级森严、毫无变化、枯燥乏味的蚁群。伟大社会因转化而充满激憎——不停地变革、尝试、探索、失败、休整、再尝试——总是在尝试,总是有所收获。”各种派别的政治家从自然界吸取一系列有用但相互矛盾的教训。

( 霍德伯勒 )

( 霍德伯勒 )

蒲柏曾经写道:“蚂蚁关心的只是一粒米,以为地球全为它们而存在。蜂巢在蜜蜂看来就是皇宫,螨虫以为整个世界是一块奶酪。”他点出了类比昆虫群体和人类社会的危险性。威尔逊在上一本书中就落入了这种陷阱,把进化看做从原始生命到21世纪的完整的转变,并引用蚂蚁作为例证。他在新著中就谨慎多了,只在最后几段类比超个体和人类社会,人类的交往合作能力导致我们像蜜蜂和蚂蚁一样,规模急剧膨胀。但跟动物不同,人类有理智,动物只有本能,而人类的理智导致我们“为了短期利益控制和破坏全球环境,是地球史上首次有物种做到这一点”。■

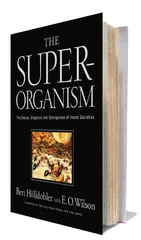

( 《超个体:昆虫社会的美丽、优雅和神奇》

) 动物超个体人类社会蜜蜂

( 《超个体:昆虫社会的美丽、优雅和神奇》

) 动物超个体人类社会蜜蜂