波士顿法律

作者:陈赛(文 / 陈赛)

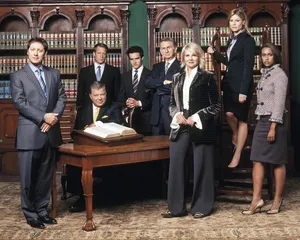

( 《波士顿法律》剧照

)

( 《波士顿法律》剧照

)

“如果还有人怀疑美国是否凡事皆有可能,如果还有人怀疑美国奠基者的梦想在我们所处的时代是否依然鲜活,如果还有人置疑我们的民主制度的力量,那么今晚,这些问题都有了答案。”

奥巴马总统就职演讲的第一句话,让我立刻想到了亚伦·肖(Alan Shore)。不知道他是否有了答案?在一定程度上,奥巴马之所以当上总统,是因为他的“希望”拯救了亚伦·肖们的怀疑、恐惧和愤世嫉俗。

亚伦·肖是美剧《波士顿法律》的男主角,一个非常厉害的辩护律师,在波士顿高级律师事务所Crane,Poole & Schmidt工作。他总是接到一些看似绝无可能赢的官司,但最终还是赢了。他的客户千奇百怪,起诉军队的同性恋将军、因精子被盗而要求法庭强制堕胎的男人、状告学校禁欲教育的艾滋病少女、庇护非法移民的神父、想当牧师的女同性恋、吃同伴尸体的街头流浪汉、以“见死不救”为由起诉美国政府的苏丹难民、想脱离美国联邦的麻省小镇……这些官司大都游走在法律的灰色地带,而且一个比一个怪诞离奇,但紧扣美国当前的时事热点,组合起来就是一幅21世纪最初10年内的美国社会素描。

比起素描,《波士顿法律》其实更像漫画,三分夸张,七分荒诞,我无法判断它对美国社会的反映是否准确,但那种挥之不去的危机感和失落感大概是很真实的。对美国人来说,这是一个急剧衰变的时代。仿佛一夜之间,他们的经济、政治、文化、宗教、道德、伦理、外交……全方位陷入困顿,美国不再是梦之国度,美国人在国际上越来越不讨人喜欢,就像亚伦经常在法庭上感慨的,“美国到底怎么了?”

制作人兼编剧大卫·凯利(David Kelley)说:“《波士顿法律》本意不在探讨法律的边界,而是刺激对社会问题的思考。谁对谁错并不重要,只要它们进入人们日常讨论的话题。”

有人批评电视剧《波士顿法律》观点偏激,过于左倾,尤其到第四季,简直成了奥巴马的竞选广告。大卫·凯利回应说:“以前,我也认为一个制片人不应利用电视剧传达政治立场或社会观点,但最近几年,我发现沉默才是不负责任的。尤其在今天,美国人正在见证辩论的死亡。当越来越多的人选择沉默,我必须发出声音。更确切地说,是尖叫。”

大卫·凯利是美国电视史上最成功的编剧之一,他本人是律师出身,曾被美国律师协会评选为“最有影响力的25名律师”之一。当然,他的成就不在执业律师,而是写作,他写了20多年,他的电视剧是美国很多年轻律师的启蒙教材。在《波士顿法律》之前,他最著名的电视剧集分别是《律师风云》(The Practice)和《甜心俏佳人》(Alley Mcbeal),前者严肃阴郁,后者轻松搞笑,两部剧同时上映时,很多人怀疑他得了精神分裂症。直到《波士顿法律》,他终于找到一种方式,把严肃与幽默、智慧与荒诞、深刻与讽刺结合起来。

自2004年10月开播以来,《波士顿法律》一直是ABC最有影响力的剧集之一,每周收视率约1000万,在剧情类中不算最高,但比起最流行的政治脱口秀节目如“每日秀”,却要高出近10倍。而且,《波士顿法律》吸引的都是年薪平均在10万美元以上的中产阶级。

在大卫·凯利创作的所有律师角色中,亚伦·肖最符合他的自我投射——一个“反法律”的形象。法律基于权威,他痛恨权威;法律基于契约,他蔑视规则。比起冰冷的法律条文,他更认同人性的复杂和模糊。詹姆斯·斯拜德是一个非常优秀的演员,4年内凭亚伦·肖这个角色拿了3个艾美奖最佳男主角。他的脸有一点婴儿肥,带着一种奇怪的残忍,他的眼睛有时候让人心里发毛,很适合演大反派。当然,亚伦也是个诡计多端的狠角色,他不在乎用卑劣的手段赢得官司,但在内心深处,又有很强的正义感和同情心在驱动。

现实的土壤恐怕长不出这样的律师,但在虚构的世界里,他可以像堂吉诃德一样大战风车。他起诉烟草公司、银行大亨、制药巨头;他批评政府、军队、最高法院;他抱怨教育、医保、失业、战争、公民监视、通货膨胀、财团垄断、国防安全、全球变暖;他为堕胎者辩护,为非法移民辩护,为死刑犯辩护。有一次,他在联邦最高法院为一个因强奸幼女而被判死刑的智障黑人辩护,在长达11分钟的发言中,他指名道姓直斥9位最高法院大法官,力陈美国当前的政治弊病,指责最高法院从一个保护公民权利与自由的神圣机构变成一个歧视、偏见的庇护者,政府和大企业利益的同谋。最后,他居然还赢了。

雪莉·施密特,Crane,Poole & Schmidt极有气质的女创始人说,亚伦有一种看穿人灵魂中阴暗面的能力。从一开始,他就被塑造成一个“道德上受挑战”的律师,但编剧很仁慈,没让他过多面对自己灵魂的黑暗面,反而给了他很多次机会,不是从法律的角度,而是从感情、人性的立场赢得官司。不过,也只有美国的陪审团制度,才容许他有这种回旋的余地——同一个案件,从不同的立场和角度,可以得出完全不同的结论,关键是谁能得到陪审团的信任和同情。

很多法律剧是靠案件本身,尤其是刑事案件的曲折和惊悚来吸引观众,像《律政狂鲨》、《金牌律师》,但《波士顿法律》里大都是民事官司,其魅力主要在于语言、辩论以及由辩论引起的反思。看控辩双方在庭内庭外唇枪舌剑、斗智斗勇,琢磨双方论辩的基础、相互的矛盾,是一种智力的享受。律师们在交叉盘问中一步步诱导证人说出有利于己方的证词,一点点化解对方手上的证据,制造或者排除合理性怀疑,一步步接近事实的真相。结案陈词则是全剧的精髓,好像编剧安排前事种种,只是为了这最后几分钟的针锋相对,慷慨激昂。

大卫·凯利借亚伦·肖的结案陈词发表了对很多困扰他多年的社会问题的看法,比如枪支管制、药物滥用、非法移民、死亡的权力、同性恋歧视、虐待的道德基础、互联网对隐私的侵犯、公民自由与社会安全之间的权衡等等。这些问题在他以前的电视剧中也出现过,但不像《波士顿法律》,给出如此明确的立场。不知道《波士顿法律》中的判决是否与美国司法界对这些问题的主流观点一致,但这些结案陈词绝对可以作为一流的时事评论,刊登在《纽约时报》上。

在这些陈词的核心,有一种对“美国精神”的强烈乡愁。在日益狭隘肤浅的社会里,大卫·凯利怀念旧日美国的尊严,那个曾经以自己的自由、公正、富有同情心为豪的国度,那种宽容、理解的空气。所以,他创造了Crane,Poole & Schmidt律师事务所,并让这个波士顿最贵的律师事务所成了怪人扎堆的地方,不仅为了实践“自由”和“宽容”,也为电视剧增添了许多笑料和怪趣。创始人之一丹尼·克雷曾经是叱咤风云的大律师,如今七十有余,诊断出老年痴呆症前期,喜欢成天把自己的名字挂在嘴边,到处追逐女人、喝酒、闯祸;“怪手”杰瑞有阿斯伯格综合征,孤独症的一种,他的手不肯离开大腿,口中发出怪声,聪明绝顶,却毫无社交能力,与充气娃娃恋爱;黑人律师克拉伦斯有异装癖,非得躲在女人的衣服里才有安全感;亚伦则患上了夜惊、失语症、官能性焦虑症等怪病。还有两个搞笑的老法官,一个有健忘症,另一个是同性恋,却认定自己得了“同性相吸紊乱症”。

其实,真正“同性相吸”的是亚伦·肖和丹尼·克雷。两个年龄、性格、政治派别、价值观迥异的人是怎么成为莫逆之交的,没有人知道,但这两个男人之间的化学反应是《波士顿法律》的重头戏。他们一起打官司,一起做Spa,一起钓鱼,一起旅行,打扮成一对粉色火烈鸟参加化装舞会,甚至时不时地同床共枕,但他们不是同性恋,而是灵魂伴侣。每一集的结尾都会回到丹尼的阳台,两张沙发,一杯威士忌、一支雪茄,两人一起坐看夕阳西下,或者遥望城市的灯红酒绿,谈论官司、政治、女人,仿佛这是他们一天中唯一有意义的事情。据说很多男人渴望这种“合法”的男性情谊。

对亚伦来说,丹尼的存在不仅是一种情感上的依傍,也暗示一种对话的可能——在民主党与共和党之间。当然,这种对话并不平衡,亚伦正当壮年,精明能干,而丹尼年过七旬,大部分时间精神错乱,纯粹一个活宝。但是,偶尔的灵光一闪,他的几句谬论比亚伦的长篇大论更加一针见血:

“法律根本没有事实,只有好的故事和坏的故事。”

“我们是美国人,是胜利者,这是我们的文化,即使败了,也要宣布胜利,咱就是这样。”

“你们民主党不懂,美国人是垦荒者,我们的本性就是保家保钱杀坏人。”

“现在美国人不在乎人权了,我们只担心被炸光光。”■ 法律亚伦波士顿波士顿法律