爱尔兰:小国之美

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

( 被茵茵绿草覆盖的爱尔兰有“绿岛”之美誉

)

( 被茵茵绿草覆盖的爱尔兰有“绿岛”之美誉

)

妖仙和橡树上的男人

在爱尔兰的第一晚,住宿小镇阿瑟隆。早上起来,浓雾在运河上飘荡,镇上的城堡和矮屋都退进雾气里,一片虚幻。

同行的伙伴,对爱尔兰旅游局派来的导游罗南说:“雾气里会有仙女么?”罗南大笑:“在爱尔兰,到处都有仙女和精灵。”

这是凯尔特人的家乡,旅游局的标志是片绿色的三叶草。驱车出镇,满目都是绿色,绿色的草原,绿色的森林。天际线低低地划在远方。想起爱尔兰诗人叶芝在《凯尔特的薄暮》里写道:

当我们还是孩子的时候,我们不说什么从邮局到这儿这么远,或者从肉店或者杂货店到哪里那么远这类话,而是通过森林里被覆盖的井或者山里的狐狸洞穴来判断距离。那时,我们属于上帝和他的创造物,属于那些远古传下的东西。哪怕在群山中的白色蘑菇阵里发现天使闪亮的双足,我们也不会非常吃惊。

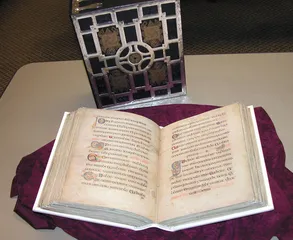

( 爱尔兰人最重要的文化遗产《凯尔书》

)

( 爱尔兰人最重要的文化遗产《凯尔书》

)

爱尔兰是一个独立于欧洲大陆的岛屿,有3000多公里的壮丽海岸线。尽管森林覆盖率只有15%,但各种绿草却覆盖了整个岛屿,有“绿岛”的别号。

凯尔特人来到爱尔兰岛是在公元前500年。据说凯尔特人是欧洲最早学会制造和使用铁器及金饰品的民族,他们凭借铁制武器战胜了尚处于青铜时代的部落,公元前7世纪已在法国东部、中部各地定居。从公元前5世纪起,他们开始向全欧洲渗透和扩张。在都柏林的国家博物馆里,还看得到凯尔特人鼎盛时期打造的武器和金饰,黄金的宽项圈,戴在脖子上能遮掉整个前胸,以及拇指粗的臂环和手环。博物馆的绘图里,身材粗大的凯尔特部落首领,戴着金项圈、金臂环、金手镯,腰上围一块兽皮,威武地站在那里。

( 爱尔兰诗人叶芝的雕像

)

( 爱尔兰诗人叶芝的雕像

)

想起恺撒在《高卢战记》里对凯尔特战士的描述:

像狂暴而冲动的野兽一般扑向敌人,完全没有一丝理性。斧剑之下,他们被纷纷砍倒,但只要身体内还有一口气,这股盲目的狂热劲就未失去。甚至在被箭矛刺穿身体时,他们也还靠着支撑其生命的顽强精神而坚持下去。其中一些人甚至从他们的伤口拔出击中他们的长矛,掷向敌人或用它来刺敌人。

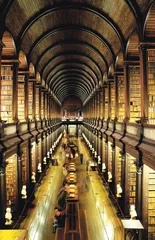

( 圣三一学院壮观的图书馆

)

( 圣三一学院壮观的图书馆

)

凯尔特人鼎盛时期,洗劫了罗马和希腊,广泛分布在欧洲大陆上。然而他们没有躲过欧洲历史上“罗马人的征服”,公元43年,罗马皇帝克劳迪乌斯(Claudius)率领4万大军,用3年时间终于征服了不列颠岛的中部和中南部。随后,整个英格兰被罗马牢牢控制了。随着罗马军队的四处征战,凯尔特文化在欧洲大陆逐渐消失,一点点并入罗马文化中。

由于地缘上的相对独立,罗马军团没能到达爱尔兰。到9世纪北欧的维京海盗入侵前,凯尔特文化在爱尔兰保留下来,他们建立了王国、巨大的修道院,学术和艺术繁荣一时。

( 爱尔兰首都都柏林,街头艺人在献艺

)

( 爱尔兰首都都柏林,街头艺人在献艺

)

《凯尔特的薄暮》是叶芝对自己童年听到的民间神话故事的回忆。凯尔特人特有的神秘主义的世界,到处是妖精、仙女和小鬼。仙女和精灵们整日跳舞,把脚趾都跳没了,于是就有了专门修鞋的鞋匠小鬼。仙女和妖精们喜欢勾引凡人,被他们诱惑的凡人再次回到世间,脚趾也都没有了。

仙女们也有她们的忧愁,美貌出众的仙子有一颗永生的灵魂,她自己却厌倦了,走到冰冷的湖底,把自己不朽的灵魂淹死。年轻人去迎娶他的新娘,发现她已经在途中,和一群人载歌载舞地在等他。慢慢地,吹吹打打的人,在夜雾中隐去,变成淡白的人影。才知道她是仙子,已经羽化而去。

( 爱尔兰人喜爱的户外活动——垂钓

)

( 爱尔兰人喜爱的户外活动——垂钓

)

这些故事你会信么?叶芝说,有一个人不信这些,结果被仙子附身的靴子,狠狠地踢了一夜。那叶芝自己相信么?《凯尔特的薄暮》里,他写过这样的故事:一个知识分子,谈话时会突然停下话头,相信自己身边出现了一个仙女般的幻象(《一个幻视者》);诗人和两个灵媒,在海滩上召唤出了仙人的女王(《女王,仙人的女王,来吧》)。

叶芝悲哀地说:“那些日子里的我们了解无边的悲伤和无尽的爱——一切永恒的激情——可是,如今我们的双足却被丝网缠绕。”

( 爱尔兰G酒店内部极为奢华

)

( 爱尔兰G酒店内部极为奢华

)

“那些日子”是指基督圣徒圣帕里克的足迹踏到岛上之前么?公元432年,圣徒圣帕里克来到爱尔兰,爱尔兰人接受了基督教文化。今天的爱尔兰,依然到处都是教堂。

凯尔特人的基督教文化有一个特殊仪式:圣诞来临前,相爱的男女们在橡树下亲吻。这个仪式来源于凯尔特人的原始宗教德鲁伊。

“高卢和凯尔特团体维持着三个阶层:平民,他们比奴隶强不到哪里去;特权市民,也就是贵族;德鲁伊人,在圣事和智慧上提供指导。”在《高卢战记》中,恺撒写道:“数量众多的年轻人都向他们寻求指导……裁断所有的公共和个人争端时,有犯罪和谋杀事件发生时,遗产或者土地边界出现争端时,德鲁伊会做出裁决……所有的德鲁伊都服从于那个大德鲁伊,他的权威是至高无上的。”

在爱尔兰本地土语盖尔语中,“德鲁伊”是指聪明人或者魔法师,而凯尔特学者认为,这个词是由两个希腊词“橡树”和“知识”组合而成的。因此德鲁伊又被称为“橡树上的男人”。

罗马作家普林尼认为,德鲁伊教徒继承了凯尔特神秘主义,他们重视与大自然的接触,认为橡树是上帝神性的表现。

据说德鲁伊团体相当开放,任何人,不论出身如何,只要进行了艰苦的学习过程,这个人就会受到欢迎,加入其中。

最广为人所知的德鲁伊,是中世纪的梅林大法师,他是亚瑟王的顾问。他身穿白袍,头戴橡树花环,手持金杖。

凯尔特人改信基督教之后,德鲁伊退到了爱尔兰的偏远地区。梅林在大众文化中再现踪迹,要直到J.K.罗琳的《哈利·波特》问世。

“我想J.K.罗琳是来过爱尔兰的。”都柏林圣三一学院图书馆负责人是一位胖胖的女士,她领来访者进入图书馆的“长廊”书库的时候,所有人都禁不住发出了一声惊呼:古老的拱廊,橡木的地板和护墙板,两侧书架分为上下两层,顶天立地,要爬上高高的梯子,才能拿到书,分明是霍格沃茨魔法学院里才有的场景。

“当然,《哈利·波特》确实是在这里取景。”她微笑着说,显然见多了这种惊呼。

成立于1592年的圣三一学院(Trinity College),是爱尔兰历史最悠久的大学,同时也是欧洲最古老的大学之一。400多年以来,圣三一学院一直是爱尔兰独立与自由思想的中心。历史上曾培养出两位诺贝尔奖获得者——物理学家沃尔顿和英语文学家塞缪尔·贝克特。其他著名人物还包括《格列佛游记》的作者乔纳森·斯威夫特、剧作家奥利弗·哥德史密斯、唯美主义作家奥斯卡·王尔德,以及爱尔兰第一任总统道格拉斯·海德等等。

然而,圣三一最贵重的珍宝,是爱尔兰人最重要的文化遗产《凯尔书》。《凯尔书》的内容,是新约圣经“四福音书”的《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》。但书的装帧设计,却有着浓郁的凯尔特文化的痕迹:世界上最古老的书籍之一,达680页,每一页面上都绘制着凯尔特花纹,凯尔特传说里的人物、动物和四季神灵。

一种文化,在一个民族的骨子里的渗透,是任何外力也抹不去的。它们早已经成为生活里的一部分,比如这段写于100年前的文字:

四枚金光闪闪的沙弗林金币,勃克·穆利根兴奋得呼喊起来。我们得摆一桌华丽的宴席,让德鲁伊大吃一惊。四枚万能的沙弗林。他甩开双手,砰砰地跑下石阶,操一口伦敦口音走调地唱着歌。

这是詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》。

漂泊者的家园

乔伊斯在都柏林无处不在。他的纪念馆在利菲河北岸一处乔治亚风格的房子里——据说乔治亚时代是都柏林的优雅时代,许多豪华的建筑都出自那个时期。

乔治亚时代的建筑特色是彩色的大门和门上的装饰。在都柏林,所有的商店都会出售一种印满了彩色的门的明信片:同一幢红砖大楼,门的颜色没有相同的,这家若是红色,那家就必定是蓝色。门上的白色门廊,一家的图案是太阳,另一家就必定是花朵。门环是用黄铜做的,沉,扣一扣,总觉得门里走出来的是古人。

都柏林留下了大量老房子。《尤利西斯》里的街巷,都还在。利奥波德·布鲁姆到现在还是都柏林最好的导游,跟着他的脚步,你依然不会在100年后的都柏林城里迷路。

躲开伊塞克街75号门牌地窖那松散的盖板,跨到马路向阳那边,还能看见圣乔治教堂。原文是那么写的:“他躲开75号门牌的地窖那松散的盖板,跨到马路向阳的那边。太阳快照到乔治教堂的尖顶了。”

这当儿,你可能已经走上了林森德·布伦斯威克大街,过了沃特利巷,拐进伯克利街时,继续沿着菲布斯巴斯街默默前进,跨过皇家运河上的克罗斯冈斯桥,走上芬格拉斯路,在那儿,你依然能看到奥康内尔的圆塔。现在那儿没有往公墓运送尸体的马车了,只有国家植物园波塔尼克花园和一排排提供B&B(床和早餐)住宿的爱德华时期的房子。

从这儿返回去,往南走40分钟,还是利菲河,还是“半个潘你”桥。过了桥向南,向西边一拐,还是中央邮局,“亲王北街上是一溜儿朱红色王室邮车,车帮上标着今上御称的首字E.R.。成袋成袋的挂号件以及贴了邮票的函件、明信片、邮筒和邮包,都乒啷乓啷地被扔上了车,不是寄往本市或外埠,就是寄往英国本土或外国的。”

这儿有一点改变,不再有红色的王室邮车,从前街上红色的邮筒,都换成了绿色的。因为太阳虽然还是太阳,却不再是“自治的太阳”,爱尔兰从英国的统治下独立后,代表英国制度的红色邮箱,就这么换成了绿色。

“我亲爱的肮脏的爱尔兰。”站在都柏林湾的乔伊斯圆塔上,望着远处的大海,脑子里还会想起这句话。

乔治亚时代的建筑虽美,但对爱尔兰人来说,却是一段压抑的历史。1169年,英国人取代北欧海盗统治了这个岛,许多爱尔兰领主臣服于英国亨利二世的统治。1172年亨利二世离开爱尔兰,他的骑士们瓜分了统治权。驱车在都柏林市区,会看到有些建筑窗户特别小。导演罗南讲述了这样的故事:某位英王统治时期,发明了一个非常特别的税收制度:窗户大、窗户多的人要多交税,窗户小、窗户少的人少交税。他的理由是:有钱人住大房子,大房子窗户多,窗户大;穷人住小房子,窗户少。

因为这条法令,当时的都柏林的新建筑,都尽量把窗户开小。人们称这位英王为“夺走阳光的人”。

《尤利西斯》中,乔伊斯多处表达了对英国统治下的爱尔兰的讽刺。这或许也和他当年的处境有关。乔治亚时代的房子很优雅,但他却无法享受。乔伊斯纪念馆里复原了他当年居住的小房间,狭窄的小房间,放下一张单人床后,就不再剩什么了。纪念馆进口处,是乔伊斯的大照片,照片下写着这样一行字:“我写了《尤利西斯》,你做了什么?”难以想象,这竟然就是《尤利西斯》作者的生活环境。

据说,《尤利西斯》第一章的灵感,是在都柏林湾的乔伊斯圆塔里得到的。乔伊斯不比王尔德,家境穷困。年轻时他经常打着雨伞,拿块面包,在都柏林的大小咖啡馆里闲荡,写作。

“他能在任何地方写作。”说起他年轻时的逸事,乔伊斯纪念馆的负责人禁不住微笑,“他那时候没有钱,到处欠房租”。

回到《尤利西斯》的开头:

体态丰满有风度的勃克·穆利根从楼梯口出现。他手里托着一钵肥皂沫,上面交叉放了一面镜子和一把剃胡刀。他没系腰带,淡黄色浴衣被习习晨风吹得稍微向后蓬着。他把那只钵高高举起,吟诵道:“我要走向上主的祭台。”

勃克·穆利根站过的昏暗的螺旋形楼梯还在,走上去,就是“主的祭台”。白石堆砌的圆形炮台,看得到大海、田野和遥远的群山,风吹动炮台上的旗杆,绳子和铁制的旗杆相撞,发出叮叮叮的响声。这风实在是猛烈,吹得脸上的皮肤生疼。

都柏林湾的乔伊斯圆塔,原名“马铁洛炮塔”。1804年,为了防御拿破仑的军队越海侵袭,英国人仿效科西嘉岛上马铁洛岬角的海防炮塔,在这里建造了它。1904年,爱尔兰作家戈加蒂以一年8个英镑的价钱租下炮台,邀请他的朋友们来这里小住。22岁的詹姆斯·乔伊斯因此有了容身之所。后来,他们几个都被写进了《尤利西斯》,戈加蒂是穆利根的模特儿;一个英国人成为海恩斯;而乔伊斯把自己化身为大学生斯蒂芬·金赤:一个母亲在临死前吐出绿色的胆汁,要他喝下去的人。

乔伊斯睡过的房间还在塔顶下面,还是间“有着拱顶的幽暗起居室”。石板地,壁炉,箱子,一样不缺,一把吉他靠在壁炉旁边,也是他当年曾弹奏过的。有一天晚上,英国人梦见了黑豹,抄起猎枪向壁炉猛射,随后,戈加蒂接枪在手,一面高喊,一面射向乔伊斯睡床上方的平底锅架。平底锅应声而落,乔伊斯狼狈地从床上跳起,抓起一件大衣,义无反顾地离开了这座塔,当夜步行回到都柏林。然后,他离开了爱尔兰,去了欧洲大陆。

出了炮塔门左转,走40步左右,还是书中的“四十步潭”。从那里走下去,是“鼻涕青的海”,“使人睾丸紧缩的海”。海里依然有人游泳,爱尔兰的10月,冷得让人伸不出手的海风中,许多老头老太太们却光着身体在那里做准备活动,随时都有人跃入海中。

他们不再是穷人,相反,他们是来这里度假的。在乔伊斯的时代,只花8个英镑,就可以租下一年的炮塔。如今,这几个大子儿只够在这里吃顿午餐。即使从炮塔上望出去也能看到,都柏林湾里泊满了游艇,它们都是私人的,他们是富豪。

塔的名字也不再是马铁洛塔了,现在,它叫“乔伊斯塔”,是个关于乔伊斯的小小的博物馆。记得当年,他说过:“这国家不喜欢我,正如挪威不喜欢易卜生。”

可现在,在都柏林,到处都能碰见他。他的像树立在繁华的大街上,歪着头,拿着手杖,瘦,一副桀骜不驯的样子。他住过的每一处房子,现在前面都钉上了小小的铜牌,标明他曾在此。

乔伊斯圆塔博物馆有各种关于他的纪念品,他的照片,他的画像。看着画像上他的模样,不禁对管理员老先生说:“他不是个招人喜欢的人,对么?”

“当然,他的朋友,也都是危险人物。”老先生笑起来。

离开爱尔兰之前,乔伊斯发誓再也不回来,他葬在苏黎世。死前,他一直为女儿露西娅的精神状况担忧。露西娅·乔伊斯是名舞蹈家,年轻时,她爱上了父亲的学生贝克特,但她的爱情被贝克特拒绝了,从那时起,她就埋下了忧郁症和精神分裂的种子。乔伊斯死前,只能把露西娅托管在精神病院。出生在爱尔兰的贝克特同乔伊斯一样,离开爱尔兰去寻找更大的舞台,死后,他葬在巴黎。

1907年,在的里雅斯特演讲时,乔伊斯说:

爱尔兰的经济及文化情况不允许个性的发展。国家的灵魂已经为世纪末的内讧及反复无常所削弱,个人的主动性已由于教会的训斥而处于瘫痪状态,人身则为警察、税局及军队所摧残。凡有自尊心的人,绝不愿留在爱尔兰,都逃离那个为天神所惩罚的国家。

移民与复兴

流离与悲哀,似乎是一代又一代爱尔兰人的宿命。

西部海港城市高威,是爱尔兰人的度假胜地。高威有自己的城市博物馆,那天走进博物馆,赫然见到一面大招贴,招贴上的人,是美国总统肯尼迪。

这是为了纪念1963年肯尼迪访问爱尔兰而举办的展览。

1848年,有一个叫做帕特里克的爱尔兰农民,在席卷爱尔兰的大饥荒中,为了求生,搭上了一条往来于大西洋两岸的货船,来到了美国,成为肯尼迪家族的先驱。

那场大饥荒里,爱尔兰饿死了100多万人。在都柏林的酒馆里,说书人点起蜡烛,娓娓道来“土豆的故事”:

1555年,土豆被一些不知名的航海家从南美洲的安第斯山带到欧洲。在花园里伫立了200年后,人们开始发现,这种“观赏植物”的营养成分是谷物的双倍,它含有的维生素C还能防治当时不易治愈的坏血病。于是,土豆的种植面积在欧洲飞速扩展。在爱尔兰,土豆成了最重要的食物,甚至使那儿出现了人口爆炸。

然而,不知是谁把一种褐腐病真菌带到爱尔兰,短短几天内,青葱茂盛的土豆地变成一片黑臭的垃圾场。土豆收成全面减产后,上百万爱尔兰人被饿死,大约150万名男女老幼踏上了逃荒之路。漂洋过海,来到美国。美国人很同情他们的遭遇,特地放宽了移民政策。爱尔兰人不仅给这个国家增添了众多的人口,还带来了不同于当地人的信仰与文化。此后,意大利人、犹太人、俄国人、波兰人……源源不断地涌进美国。

美国有多少爱尔兰后裔,现在谁也不会清楚。高威博物馆用公共资金出了一本书,搜集那些移民的故事,书编得很厚。图书馆的放映室里,循环放映着关于移民问题的纪录片。

“你打开一本电话黄页,一路查去,就会发现许多人姓‘奥哈拉’。”导游罗南说。“奥哈拉”是《飘》中女主人公斯佳丽的姓,她正是移民美国的爱尔兰人的后裔。斯佳丽的家叫做塔拉庄园,在都柏林附近,你可以找到“塔拉山”,而她爱慕的阿希礼的家,叫做“十二橡树庄园”。

高威图书馆的旁边,是一座石刻的大门。这座建于1577年的大门,是西班牙人在这里建立的。从公元9世纪开始,爱尔兰不断陷于外来者的统治之中,维京人、西班牙人、英国人……

1845~1848年的大饥荒中,许多爱尔兰人被英国领主驱逐。为了争取权利,爱尔兰人和英国人不断发生冲突。加上历史问题和宗教问题,一直到1998年《美好星期五协议》签订之前,这片仙女和精灵的土地,从未得到真正的安宁。

或许,这才是叶芝文字中那些悲哀情绪的真正来源。

“死亡不过是另一个世界的开始,那里有着和人间对应的种种事物,只不过没有了人间的不幸和痛苦。”在《凯尔特的薄暮》里,叶芝这样写。

《凯尔特的薄暮》里,有一个叫莫兰的行吟诗人,他每天吃早饭时,就让家人给他读报,然后,他沉吟琢磨片刻后,这一天的玩笑和歌谣就全出来了。他有本事把所有的新闻和公众情绪都处理成民谣,边走边唱。

这样的说书人,现在都柏林的小酒馆里还能见得到。利菲河北岸的小酒馆,每周六晚上,都有这样的表演,兴之所至时,从酒馆里面一直说到酒馆外面,引来大量的游客围观。

总觉得,莫兰就是爱尔兰的荷马。历史上,《凯尔特的薄暮》是叶芝投身爱尔兰文学复兴运动的重要作品。叶芝相信,通过强调本民族的传统文化,能够唤起民族身份感,帮助爱尔兰人确立自己的民族意识。

艾比剧院在利菲河北岸,从繁华的奥康内大街向东转个弯就是,这里是爱尔兰的人艺。

1896年,叶芝结识了奥古斯塔·格雷戈里夫人,叶芝和格雷戈里夫人、马丁以及其他一些爱尔兰作家共同发起了著名的“爱尔兰文艺复兴运动”(或称“凯尔特文艺复兴运动”)。1889年,叶芝、格雷戈里夫人、马丁和乔治·摩尔创立了“爱尔兰文学剧场”(Irish Literary Theatre)。这个团体仅仅存在了两年,而且并不成功。为了推动运动的发展,1904年,他们将都柏林下艾比街上破旧不堪的机械工人剧院,连同邻近的市内陈尸所,一起改建为艾比剧院。在剧院的开幕之夜,叶芝的两部剧作隆重上映。从此以后一直到去世,叶芝的创作生涯始终和艾比剧院相关。他不仅仅是剧院的董事会成员之一,同时也是一位高产的剧作家。

1925年,艾比剧院得到国家特批的850英镑补贴,成为英语国家里第一个得到国家补贴的剧院。几年前,艾比剧院由于经营不善,欠下近340万欧元的债务。爱尔兰政府再次补贴了400万欧元的政府津贴。

在都柏林期间,正逢都柏林一年一度的戏剧节。艾比剧院主打的剧目是贝克特的《快乐的日子》,女主演费昂娜·萧,生于爱尔兰,是在欧洲非常受敬仰的舞台剧演员。爱尔兰出好演员。几年前,都柏林门剧团来北京演出《等待戈多》,把整个北京戏剧界都惊到了。

爱尔兰就是爱尔兰

爱尔兰自己的民族意识确立起来了么?

“关于爱尔兰,你知道些什么?”健力士黑啤酒厂的工作人员马可问我们。记得刚下飞机,导游罗南也这样问过我们。

“哦,恩雅,U2,乔伊斯,奥斯卡·王尔德……”

“嘿,她知道乔伊斯和王尔德……”马可兴奋地说。

总之,在爱尔兰,跟他们提到这些名字,爱尔兰人总是会很高兴的。当然,还要提到啤酒。

健力士黑啤酒的商标上有一个竖琴,竖琴是凯尔特人典型的文化标志。爱尔兰现存最古老的那一把,就藏在圣三一学院的图书馆里。把竖琴放在商标上,多少也说明了这家酒厂从来没把自己只当做酒厂。

果然,在介绍这家酒厂时,马可说:“没来过健力士,就不算来过爱尔兰。”

健力士酒厂老板的故事倒是非常励志。创始人阿瑟·健力士,1725年生于爱尔兰,祖父留给他100英镑的遗产,让他去管理一个小酿酒厂。阿瑟把酿酒厂留给了弟弟,怀揣100英镑直奔都柏林来闯运气。据说当时英国啤酒由于有税收优惠,垄断了市场,但阿瑟却终于想尽办法打破了英国啤酒在市场上的垄断。

这样说来,健力士也算是爱尔兰的民族企业。

“你们国家有自己的啤酒么?”马可问我。

“有啊,青岛啤酒。”

另一个印象深刻的爱尔兰人,是爱尔兰裔美国人切斯特·比替。以他命名的东方博物馆,就安置在都柏林城堡的一角。

切斯特·比替1875年生于纽约,是爱尔兰裔美国人。早年他是个矿主,通过采矿获得了财富。随后,他努力从事东方艺术品的搜集。开始时仅仅是中国的丝织品和日本的版画,后来,收藏范围不仅仅是亚洲,也有中东。叶落归根,1950年,他把大部分收藏转移到了都柏林。最开始的时候他的收藏主要在波尔桥附近的地方展出,20世纪60年代,他死后,把所有的收藏都捐赠给了政府。在都柏林堡旁边。现在他的收藏主要由都柏林公共基金进行维护。

切斯特·比替图书馆研究员马啸鸿博士,现在是图书馆东亚收藏处馆长。他曾在台湾地区学习过,会讲流利的汉语。在他的建议下,馆内甚至收藏了当代艺术家徐冰的作品。

“在欧洲的私人博物馆里,我想没人能比得过我们了。”他非常骄傲地说。

和切斯特·比替一样“叶落归根”的美国人,还有阿黛尔·曼侬庄园的所有者。这是一对靠淘金发家的美国夫妇,发家后买下爱尔兰中部香侬地区的中世纪庄园阿黛尔·曼侬,将它改造成为奢华的酒店。据说克林顿曾经在这里主持过北爱和平谈判。而目前,这里最吸引人的,是每年的欧洲高尔夫球公开赛。庄园地下的小酒吧里,挂着曾在这里住宿的名人的照片,在这些照片中,竟然发现了中国的歌唱家范竞马。

香侬低地另一处著名的胜地,是本拉提城堡和国家民俗公园。公园里复制了中世纪时的大量农舍,去的时候,正值收获节,周边的居民自发地组织了小型表演,小姑娘们穿着彩色的条纹的长袜,跳着“大河之舞”的舞步,唱起传统民间歌曲。

19世纪的贫穷与哀痛远去后,这些复制的农村生活,就变成了解爱尔兰文化的窗口。本拉提城堡,始建于13世纪,创建人是一名叫做托马斯的诺尔曼人。本拉提是爱尔兰四大城堡中历史最悠久、收藏最丰富的一座,收藏了许多中世纪的家具、挂毯以及武器。

每天晚上,本拉提城堡还会举行中世纪晚宴。晚宴上,所有工作人员都身穿中世纪服饰,宾客们严格按照中世纪的程序用餐。

“你知道许多来爱尔兰玩的美国人为了能参加这场晚餐,不惜从都柏林飞到这里,用完晚餐再飞回去。”玛丽娅说。她是这座城堡的市场推广经理。

玛丽娅非常热情健谈,在民俗公园参观时,她会跟每个走过来的人打招呼。事实上,爱尔兰人似乎很少有不健谈的。

“你知道爱尔兰人有哪几个特点?一是能说,一是能喝。”一名当地人对我们说。

想想也是,在爱尔兰,最多的建筑除了教堂,就是酒吧。这两个特点如此显著,以至于在私人城堡比尔城堡参观时,城堡的主人罗塞伯爵非常严肃地说:“我希望你们能够打破对爱尔兰人的成见,爱尔兰人不是只会跳舞唱歌喝酒。”

罗塞伯爵,代表了那类爱尔兰老绅士。他祖上从英国迁来,还带着英国绅士遗风,花呢西服外套,鸭舌帽,还有手杖,一样也不少。

这个家族一向热爱自然科学。1840年,第3代伯爵建造了当时世界最大的望远镜,而他的儿子发明了涡轮发电机,第4代伯爵则测量了月球的表面温度。罗塞是第7代伯爵,他建起了一个博物馆,把家族功绩呈现给世人。

罗塞伯爵的儿子、第8代伯爵先生曾在天津工作,在那里,他娶了一个中国姑娘。对罗塞伯爵来说,这似乎是上天注定。罗塞伯爵的父母蜜月时周游世界,到过中国,与溥仪会过面,溥仪亲自挥毫泼墨画了一把扇子作为礼物。扇面上画有一棵树,还有题字。

罗塞伯爵的二叔曾到北京居住,学会了汉、满、蒙古等多种语言,还在故宫外的许多小摊上收集了不少中国字画、古董。他一直有一个梦想,就是去敦煌。他到了甘肃,如愿以偿看到了敦煌真容,但不幸被土匪抓住。得知他被劫后,中国政府还特意派飞机营救他。罗塞伯爵自己喜欢植物,在城堡领地内专门开辟了一块地种植他从云南搜集来的植物,号称“小云南”。

表面上,罗塞伯爵依然维持了旧贵族的昔日生活:丰厚的遗产,闲来种花,研究科学,猎狐。然而,旧时代毕竟一去不复返,罗塞伯爵要面对的现实问题是,如何在现实中维护家族的生存。别的不说,仅仅古堡每年的修缮就要一大笔钱。

然而罗塞伯爵说:“我必须要为这个家族负责任。”他把私人城堡向公众开放,每年和大学的植物系合作,让学生们到自己的花园里来实习,还支持画家来这里画画。“大饥荒时,我的家族曾经接济过许多贫苦农民。贵族从来都是有责任感的。”罗塞说。

这是爱尔兰式的倔强么?小说《飘》里,斯佳丽回到塔拉,发现庄园尽毁,她攥着拳头对天发誓说:不管去偷去抢,都一定要家人不会再挨饿,要重建塔拉。

在利菲河畔,U2的主唱波诺在那里投资了一座全木装饰的五星豪华酒店,名字叫做“克拉伦斯”。经理奥利弗,是个活泼的法裔爱尔兰人。他不太高兴我们总提到波诺的名字,因为他觉得这酒店本身已经够好,用不着总拿名人来做广告。他告诉我们,他打算在酒店旁边再开一家新店,不同于老店30年代Art Deco的风格,这家新店会全部采用最先锋的设计。当然,设计方案遭到了许多人的反对,认为这种先锋设计与周边的老建筑不协调。奥利弗很傲气地说:“事情总是这样的,你还没做一件事的时候,人们总是阻挠你,但你成功后,他们都会追随你,所以,我不介意。”

在海滨城市高威,设计型酒店G的经理,遇到的压力,就要比奥利弗小太多了。旅游业是爱尔兰的支柱产业,正需要一家豪华酒店。G酒店设计者,是著名的菲利普·翠西。酒店内部极尽奢侈,粉红色和银灰色的搭配,椅子、镜子都是名家设计,墙上挂满搜集来的艺术家作品。房间价格也是高端,最贵的房间要2000多欧元一晚。

G酒店的门口,没有招牌,只有一个简单金属“G”字。“那既是Glamour的第一个字母,也是高威这座城市的首字母。”酒店经理莎隆微笑着说。她不是本地人,但她在这里已经工作5年了,“我喜欢这座城市,因为年轻人多”。

“这城市有一种混合气质。”莎隆说。

在高威,能见到很多年轻人,他们有些是土生土长的爱尔兰人,有些是新移民。上世纪90年代以后,爱尔兰的移民流向终于发生了变化,不再仅仅是移出去,也有人移进来。高威有一个一年一度的传统牡蛎节,每年为了庆祝节日,居民们在街上游行,选出最美的姑娘担当“牡蛎小姐”。在高威,参加传统牡蛎节游行的年轻人和在集市上出售自己制作的彩绘玻璃的年轻艺术家并行不悖。很多年轻人在这里居住下来,开酒吧,教弗朗明戈舞,甚至,就是泡着。

“我们的确在经历爱尔兰的好时代。”导游罗南说。他把这归功于爱尔兰的政策:大力发展旅游业和IT业,而不是发展依靠低廉人工的廉价制造业。■ 爱尔兰人凯尔特的薄暮城堡德鲁伊叶芝乔伊斯剧院都柏林凯尔特人爱尔兰